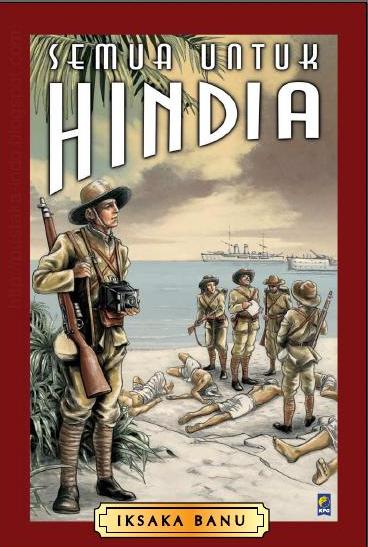

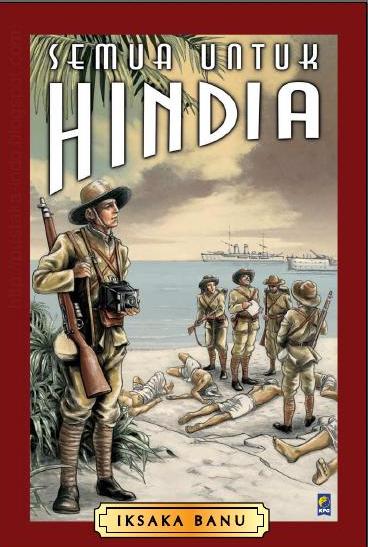

Kumpulan cerpen karya Iksaka Banu ini menghadirkan nuansa dalam kehidupan di tanah koloni, Negeri Hindia Belanda. Nuansa itu menentang narasi besar-tapi-picik tentang nasionalisme, yang selama ini dijejalkan lewat buku-buku teks sejarah di sekolah dan orasi politisi.

NARASI besar seringkali menyapu nuansa peristiwa. Seperti saat ini, ketika wabah global Covid-19 mendera dunia. Orang ramai bertengkar tentang penamaan virus. Tak sedikit orang—termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump—menyebut virus ini sebagai “virus China” dan menolak menggunakan nama ilmiahnya, SARS-Cov-2. Di jalanan di sejumlah negara, orang berkulit kuning dan sedikit bermata sipit menjadi korban prasangka dan persekusi sosial karena narasi besar “virus China”.

Wuhan, di Hubei, China, memang tempat yang dilaporkan pertama kali menyaksikan ledakan wabah tersebut. Tapi bahkan para ahli yang melacak pengurutan genom—mencoba melihat nuansa dalam virus—tak pernah memastikan bahwa Wuhan asal muasal virus. Mereka sekalipun tak pernah menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa virus semata-mata tersebar ke ratusan negeri dari orang China.

Tapi narasi besar menelan habis nuansa. Narasi besar cenderung hanya memuaskan sentimen emosi, politik, dan sosial kita, dan bahkan dalam banyak peristiwa cuma melayani agenda politik kelompok elite. Alih-alih kita berupaya melihat setiap peristiwa dengan keluasan, narasi besar justru menjebak kita ke dalam jerat kesempitan: prasangka, sentimen, dan kebencian.

Kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu tak mau terjebak ke dalam narasi besar. Buku ini menghadirkan nuansa dalam setting kehidupan di tanah koloni, negeri Hindia Belanda. Gambaran kehidupan dari sekitar akhir Abad ke-16 hingga pertengahan Abad ke-20 tersaji dalam nuansa, mosaik, dan kepingan kisah yang tampaknya sampiran belaka tapi penting dalam mengungkap kejernihan suatu episode sejarah yang seringkali direpresi oleh narasi besar tentang orang asing versus pribumi atau penjajah versus orang jajahan.

- Judul Buku: Semua untuk Hindia

- Pengarang: Iksaka Banu

- Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

- Terbit: Mei 2014 (Cetakan Pertama)

- Tebal: xiv + 154 halaman

Sejak kanak-kanak, orang Indonesia disuapi narasi besar. Orang Belanda menjajah negeri ini nyaris empat abad. Mereka selama itu jahat dan bengis.

Tapi tak pernahkah terbersit pertanyaan di otak kita: apakah selama 350 tahun itu kejahatan dan kebengisan dilakukan terus menerus; apakah penjajahan sepanjang itu bisa berjalan tanpa keterlibatan pribumi; apakah tak ada orang Belanda yang menentang kebijakan negaranya; atau tak adakah orang pribumi yang justru menentang perlawanan terhadap penjajahan.

Jawaban atas pertanyaan itu tak akan anda temukan dalam narasi besar, dalam teks-teks sejarah di sekolahan, atau dalam buku sejarah versi negara. Anda harus melihat lebih dalam. Membuka catatan dan dokumen sejarah dari masa itu. Mengamati dan berupaya menemukan nuansa-nuansa setiap peristiwa sepanjang 350 tahun itu. Tentu saja anda akan mengatakan tak punya cukup waktu. Nah, buku Isaka Banu ini akan membantu anda menemukan nuansa di tanah Hindia.

Semua untuk Hindia memang bukan buku sejarah. Ia fiksi. Tapi dalam fiksi pengarang bisa bercerita tentang nuansa dengan cara yang lebih indah, lebih manis—meminjam kata Nirwan Dewanto yang menjadi redaktur sastra di Koran Tempo, media yang awalnya menerbitkan cerpen-cerpen ini. Bukan hanya itu, dalam fiksi, pengarang tak terikat pada beban pembuktian faktual yang seringkali dihimpit dinding kekuasaan. Justru dengan fiksi, pengarang bisa lebih leluasa menyampaikan kebenaran. Bukan kebenaran dalam batas-batas faktual tapi nilai.

Dalam Semua untuk Hindia, kehidupan di tanah koloni tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam narasi besar. Tidak hitam-putih. Anda bisa bayangkan selama 350 tahun, orang-orang Belanda tak sekadar datang lalu menendang, memukul, atau mencambuki pribumi. Mereka mengelola perkebunan dengan mandor, juru timbang, juru tulis, dan kuli dari pribumi. Mereka berdagang. Mereka datang sebagai guru, wartawan, dan dokter. Bahkan, mereka kawin mawin dengan pribumi—entah dalam pernikahan atau pergundikan. Mereka melahirkan anak-anak, yang kemudian disebut peranakan Belanda atau Indo-Belanda.

“Kelompok” masyarakat yang dicurigai, baik oleh masyarakat pribumi maupun Belanda totok, ini tak pernah melihat negeri ayah mereka. Tak pernah merasakan hawa dingin dan angin menusuk. Tak pernah menikmati musim semi di kebun Tulip dan musim panas di pantai. Mereka menghirup udara dan meneguk air dari tanah Hindia. Mata mereka lebih terbiasa dengan bentangan permadani hijau perkebunan dan persawahan di Hindia daripada hamparan salju di Eropa. Mereka tak sekadar menumpang hidup di Hindia tapi anak kandung negeri koloni ini.

“Dan apa pun yang ada di ujung nasib, aku akan tetap tinggal di sini,” ujar Maria Geertruida Welwillend dalam “Selamat Tinggal Hindia”.

Cerpen itu berkisah tentang periode kevakuman kekuasaan sesaat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Maria adalah perempuan Belanda yang lahir di Hindia. Dia aktivis perjuangan kemerdekaan. Ia melakukan itu bukan hanya karena simpati, atau terdorong oleh “kompleks penyelamat kulit putih”, tapi karena Indonesia tanah kelahirannya, bukan Belanda, negeri yang jauhnya belasan ribu kilometer itu.

Bukan cuma Indo, Semua untuk Hindia juga menceritakan anak Belanda yang dibesarkan oleh air susu wanita pribumi. Anda akan merasakan keintiman yang sangat dalam pada cerita ini (“Keringat dan Susu”). Bagaimana seorang perwira Belanda, Pieter Verdragen, selalu terkenang-kenang dengan “keringat bercampur susu di sekitar puting buah dada cokelat yang ranum” milik ibu susunya. Kenangan yang selalu menempatkan Pieter dalam posisi tak mudah saat menghadapi perlawanan kaum nasionalis.

Tak semua orang Belanda (dan bahkan memang tak semua kulit putih yang datang ke Hindia adalah orang Belanda) berada dalam keyakinan penuh menjalankan kebijakan pemerintahan kolonial. Ada nurani yang membuat sebagian mereka gelisah, tak tahu ke mana mesti berpijak. Ada pula yang tak sanggup membendung jeritan nurani dan sejak awal berani memutuskan ke mana mesti berpijak.

Dalam episode yang sangat panjang, sebuah peristiwa tak mungkin disederhanakan dalam satu atau dua narasi besar. Terlalu kompleks. Dalam kerumitan, kita terkadang menemukan nuansa yang bisa mengusik kenyamanan narasi besar. Sebagai contoh, mereka yang mendaku laskar pejuang tak segan mencincang tawanan warga Eropa dan Indo lalu memasukkan mayat-mayat mereka ke dalam karung (“Selamat Tinggal Hindia”). Atau bagaimana pribumi membantu serdadu Hindia membumihanguskan kerajaan Badung di Bali (“Semua untuk Hindia”) dan membantai orang-orang Tionghoa di Batavia (“Bintang Jatuh”).

Nuansa dalam buku ini juga bercerita tentang ketulusan hubungan antara orang Belanda dengan pribumi. Tak selamanya, tuan-tuan Belanda yang mengambil wanita pribumi sebagai “nyai” tak bisa menghargai gundik-gundik mereka. Dalam “Stambul Dua Pedang”, Matthijs Adelaar van Rijk terluka karena Sarni, Sang Nyai, berselingkuh dengan pemain opera Stambul. Lalu dalam “Racun untuk Tuan”, seorang administratur perkebunan tembakau di Deli dengan sangat berat hati mengusir Imah, wanita pribumi yang selama lima tahun melayaninya, karena istri Eropa-nya akan datang. Cerita ini tidak sedang berupaya memicu simpati kepada tuan-tuan Belanda itu. Bahkan, Banu menggambarkan bahwa sejak awal hubungan itu eksploitatif.

Dalam “Di Ujung Belati”, buku ini seperti ingin menunjukkan sisi lain dari “tokoh” yang sudah tersakralkan oleh “gelar pahlawan”. Pangeran Diponegoro, “pemberontak” pribumi, diperlakukan lebih istimewa dalam tahanan ketimbang seorang perwira kulit putih asal Belgia yang dituduh terlibat dalam pemberontakan di kapal Belanda. Kenyataan bahwa Sang Pangeran adalah ningrat Jawa (yang bahkan menurut Peter Carey dalam Kuasa Ramalan kadang menikmati jamuan anggur dari pejabat Belanda) justru menunjukkan perlakuan pemerintah kolonial yang tak semata didasarkan atas warna kulit.

Stereotipe bahwa orang Tionghoa atau Indo-Tionghoa selalu mendukung—dan diuntungkan—kebijakan kolonial juga tak bisa dibenarkan. Tak sedikit orang Tionghoa yang bergerak memperjuang kemerdekaan, seperti kisah Mei, aktivis pergerakan Tionghoa istri Minke, dalam Anak Semua Bangsa-nya Pramoedya Ananta Toer. Salah satu koran yang paling awal menyuarakan kemerdekaan bahkan milik orang Tionghoa, Sin Po. Dalam Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950), Huub de Jonge juga menunjukkan kelompok orang Arab di Hindia yang justru menentang kemerdekaan, fakta sejarah yang menggebah citra bahwa orang Arab “pasti” selalu pro-kemerdekaan. Bahkan, ada kelompok elite pribumi yang merasa bahwa tanah Hindia tak seharusnya merdeka dari Belanda.

Nuansa membantu kita memahami peristiwa secara lebih jernih, komprehensif, dan universal. Kemerdekaan adalah alat untuk mencapai keadilan bagi semua bangsa; setiap individu. Tak semestinya kemerdekaan—atau nilai universal lain—dijadikan alat propaganda dalam bungkus narasi besar demi memuaskan sentimen pribadi, sosial, dan bahkan demi kepentingan politik segelintir elite. Justru dengan menekan dan mengabaikan nuansa, orang akan terus terjebak pada “kemerdekaan” dalam makna permukaannya sementara elite pribumi yang berkuasa tetap tak kalah jahat dan bengisnya dengan pemerintahan kolonial.[]