Kelakar dalam buku ini tak cuma memancing tawa tapi mengungkap makna di balik realitas. Buku ini juga bisa menjadi pengantar asyik ke dunia orang Madura, dan mengenal Madura—serta suku bangsa lain—adalah bagian dari upaya memahami Indonesia.

BANYAK orang katanya pusing dengan cara Kiai Abdurrahman Wahid—atau Gus Dur—memimpin Indonesia dua dekade lalu, terutama karena pernyataan-pernyataannya yang ceplas-ceplos dan nyeleneh. Bahkan para elite politik yang konon pemikiran mereka canggih-canggih juga ikutan mumet. Sampai-sampai mereka tak sabaran untuk menanti Gus Dur tetap berkuasa hingga masa jabatannya tuntas.

Tapi itu tak berlaku bagi orang Madura. Contohnya, Pak Baidowi. Bekas modin (penghulu) dan mantan pendorong komidi putar yang akhirnya jadi guru les ilmu bumi ini mengaku tak pernah pening dengan Gus Dur. “Bagaimana kita bisa pusing dipimpin Gus Dur, bumi tiap saat berputar saja kita juga tidak pusing,” katanya.

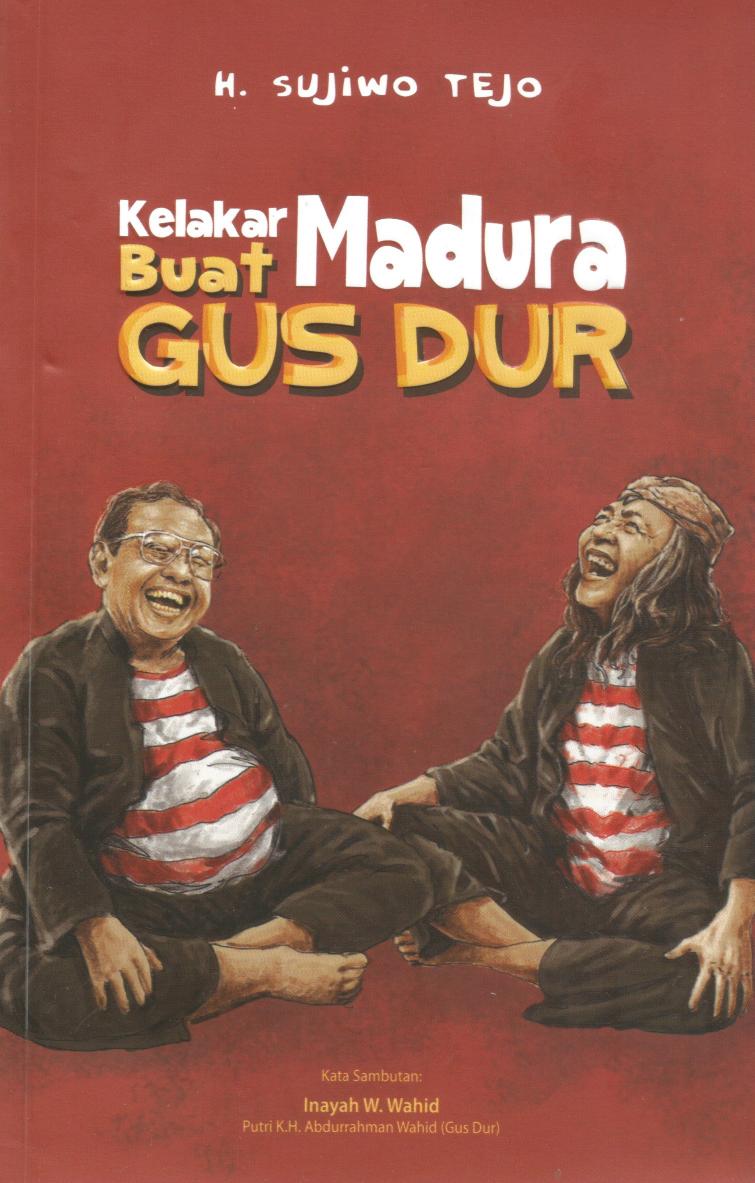

“Pak Baidowi” adalah salah satu kawula Madura dalam buku Kelakar Madura Buat Gus Dur karya Sujiwo Tejo. Tejo “menciptakan” Pak Baidowi untuk menunjukkan bagaimana kespontanan, kengototan, dan kepolosan orang Madura justru menjadi kelakar menyegarkan dalam melihat realitas yang dianggap rumit. Orang Madura sendiri mungkin tak menganggap itu lelucon, tapi orang bukan-Madura bisa tersenyum simpul hingga tertawa terbahak. Dan inilah tema utama buku ini.

- Judul Buku: Kelakar Madura Buat Gus Dur

- Penulis: Sujiwo Tejo

- Penerbit: Imania

- Terbit: Januari 2018

- Tebal: 200 halaman

Lalu apa hubungannya dengan Gus Dur?

Inayah Wahid, putri Gus Dur, menjelaskannya dalam kata pengantar buku ini. Meski bukan orang Madura, Gus Dur dihormati masyarakat Madura karena Pulau Garam ini adalah “negeri NU” (saya pernah mendengar penyataan bahwa “agama di Madura itu NU”—entah ini kelakar atau bukan tapi tampaknya orang Madura yang mengatakan ini kepada saya cukup serius). Dan sebagai cucu pendiri NU, Kiai Hasyim Asy’ari, Gus Dur kerap dipandang sinonim dengan kata “NU” itu sendiri. Alhasil, dan ini menurut saya, Madura itu “negeri Gus Dur”. Keidentikkan Gus Dur dengan Madura kian dalam jika dikaitkan dengan kelakar. Sebab, kespontanan, kengeyelan, dan kepolosan orang Madura adalah tambang kelakar bagi Gus Dur—yang disebut Inayah sebagia komedian selain profesi sampingannya sebagai presiden, budayawan, kiai, atau penggerak sosial.

Karena Madura “negeri Gus Dur”, orang Madura tentu saja pecinta Gus Dur. Dan karena buku ini pertama kali terbit pada 2001, momen ketika Gus Dur diserang habis-habisan elite politik dari delapan penjuru mata angin, orang-orang Madura dalam buku ini membela Gus Dur. Tapi tidak selalu, kadang-kadang saja. Juga bukan dengan fisik tapi dengan kelakar. Misalnya, dalam “Tentang Diri Sendiri sebagai Musuh”, seorang bertanya kepada Suhardiyoto, kenapa dia tak seperti Banser Jawa Timur yang bakal menyatroni Jakarta untuk melawan musuh Gus Dur, padahal orang Madura dikenal pemberani (bahkan menurut Tejo orang yang dipenjara karena carok sangat dihormati keluarga besarnya). Penjual batu akik di Sampang itu sekenanya menjawab, “Masa sampeyan ndak tahu omongan Pak Amien Rais. Musuh Gus Dur itu kan dirinya sendiri.”

Sudah menjadi ciri khas buku-buku Sujiwo Tejo—setidaknya dari dua bukunya yang telah saya baca: buku ini dan Tuhan Maha Asyik (Penerbit Imania, 2016)—memaparkan persoalan-persoalan yang seringkali memusingkan dan membebani manusia dengan kelakar cerdas. Kelakar dalam tulisan-tulisan Tejo tak sekadar memancing orang untuk tertawa tapi bertujuan mengungkap makna lebih dalam dari realitas banal.

Persoalannya, kata kelakar dalam bahasa Indonesia—setidaknya dalam kamus resminya—tak cukup mengandung tujuan tersebut. Meski bahasa Indonesia bisa dibilang memiliki perbendaharaan kosakata cukup kaya dalam soal lucu-lucuan (seperti kelakar, canda, lawak, dan lelucon), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anehnya mengartikan semua kata itu seakan cuma olok-olok tanpa kecerdasan. Berbeda dengan bahasa Inggris yang memiliki kata wit atau anecdote (yang terakhir ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani) yang mengandung makna lucu sekaligus cerdas. Mungkin Pusat Bahasa—atau Ivan Lanin—bisa menginisiasi penulisan kamus etimologi bahasa Indonesia. Sebab, saya curiga jangan-jangan kata kelakar sebenarnya memiliki akar kata yang bermakna sama dengan wit, yaitu bukan sekadar lucu tapi juga cerdas.

Lalu, kenapa buku ini diterbitkan ulang pada 2018?

Saya bisa menduga dari sisi komersial buku Sujiwo Tejo adalah jaminan laku. Tejo sudah menjelma selebritas televisi dan media sosial. Pribadi unik dan profilnya yang kerap digambarkan sebagai “seniman serba bisa” (meski Tejo hanya mau disebut dalang, dan dalang menurutnya harus menguasai banyak hal, termasuk musik, sastra, seni rupa, teater—dan saya tambahkan politik) sudah melampaui buku-bukunya.

Fenomena tersebut tak sepenuhnya berdampak positif bagi apresiasi literasi. Ada hambatan psikologis tertentu bagi kritikus—atau pembaca awam seperti saya—untuk mengapresiasi buku Tejo lebih objektif. Misalnya, dalam buku ini, saya harus menyatakan tak semua cerita di dalamnya berhasil membuat saya tertawa atau setidaknya tersenyum. Dalam sedikit cerita, kelakarnya terasa dipaksakan sehingga akhir kisahnya hambar. Ada dua kemungkinan mengapa itu bisa terjadi. Pertama, ia benar-benar tak lucu. Kedua, imajinasi Tejo meluap, dan luapannya melampaui imajinasi awam seperti saya—yang terakhir ini harus saya nyatakan demi menghindari kegusaran rakyat “Republik Jancukers”. Heuheuheu.

Di luas sisi tersebut, sebagaimana dinyatakan Inayah dalam kata pengantar, buku ini bisa menjadi katarsis bagi kondisi saat ini. Pertempuran politik elite menyeret warga ke dalam kubangan perdebatan sampiran bertensi tinggi, sehingga masyarakat terbelah dan—meminjam kata-kata Inayah—jadi lupa tertawa. Kondisi seperti ini saya duga juga hanya terjadi di media sosial meski terkadang apa yang terjadi di dunia maya bisa berujung adu jotos—atau pemolisian dan pemenjaraan—di dunia nyata. Kelakar dalam buku ini tak ditujukan untuk melerai perdebatan dangkal itu, tapi mengajak kita melampauinya

Di luar itu, buku ini sebenarnya bisa menjadi pengantar asyik ke dunia orang Madura: budaya, karakter, dan sejarah mereka. Tejo dalam buku ini banyak menyelipkan hal-hal tersebut. Misalnya, bagaimana orang Madura itu sangat otonom tapi di sisi lain nasionalisme mereka tak boleh diragukan (lihat saja kaus garis-garis merah putih adalah pakaian khas Madura). Lalu, bagaimana pemerintah Hindia dulu tak begitu memerhatikan Madura, sehingga elite Madura ironisnya memperlakukan rakyat mereka lebih buruk daripada rezim Kolonial. Tejo sesekali juga menyinggung konflik etnis antara Madura dan Dayak di Kalimantan, periode kelam sejarah yang membunuh ribuan orang.

Kita dengan begitu bisa menjadikan buku ini pijakan awal untuk lebih memahami Madura dan orang-orangnya. Bukankah mengenal Madura—dan tentu saja suku bangsa lain—adalah bagian dari upaya kita memahami Indonesia?[]