Dirilis ulang pada tahun ini, karya Francis Ford Coppola The Conversation (1974) mengungkap bahwa ambisi Big Data tak sekadar mengancam privasi. Ada konsekuensi lain yang akan membuat Anda terkagum-kagum dengan film ini.

APA yang Anda pertama kali ingat begitu mendengar nama Francis Ford Coppola? Tak pelak, memori Anda langsung menyebut trilogi film The Godfather, bukan? Tak perlu banyak penjelasan, trilogi itu—terutama The Godfather (1972) dan The Godfather Part II (1974)—meraih bejibun penghargaan. Daftar 100 film terbaik Amerika versi American Fim Institute hingga 2007 masih menempatkan The Godfather dan The Godfather Part II masing-masing pada urutan ke-2 dan ke-32.

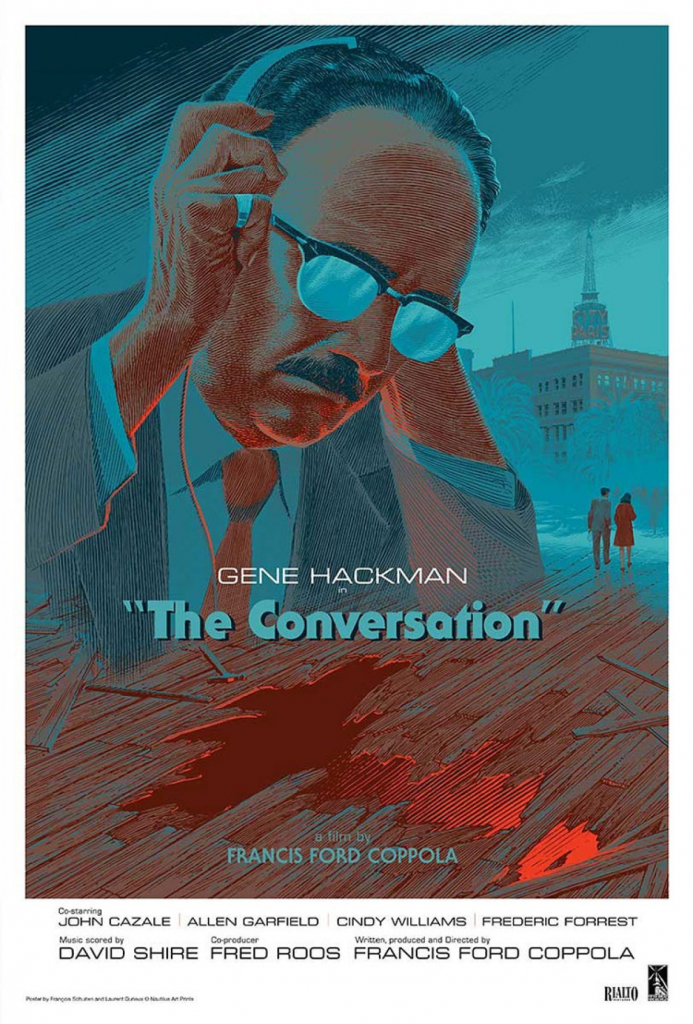

Tapi, di antara keagungan The Godfather, Coppola menghasilkan karya jenius lain dari genre berbeda. Bukan Apocalypse Now (1979) film tentang Perang Vietnam yang meraih Palem Emas dari Festival Film Cannes, tapi The Conversation (1974). Fim ini sebenarnya masuk daftar nominasi Film Terbaik Oscars 1975 tapi The Academy yang tampaknya sedang gandrung dengan genre gangster kala itu memilih film Coppola lain: The Godfather Part II. Satu tahun sebelumnya, The Conversation mendapatkan panggungnya sendiri di Cannes dengan menggondol Palem Emas.

- Judul Film: The Conversation

- Sutradara: Francis Ford Coppola

- Penulis: Francis Ford Coppola

- Pemain: Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield, Cindy Williams, Frederic Forrest

- Rilis: 7 April 1974 (Rilis ulang Maret 2020)

- Durasi: 113 menit

Pada 2020, atau nyaris lima dekade sejak pertama kali dirilis, The Conversation bisa kembali disaksikan di sejumlah bioskop khusus di Amerika mulai Maret. Pandemi Covid-19 membuat penayangan film ini dialihkan ke versi streaming online di kanal Crackle secara gratis—suatu berkah tersendiri bagi orang non-Amerika karena mereka bisa menyaksikan versi remastered film ini yang dikerjakan oleh Rialto Pictures.

Coppola (kini berusia 81 tahun) mengaku senang dengan kerja Rialto membangkitkan film ini dari kubur. Dia menganggap The Conversation sebagai film yang sangat pribadi baginya di antara karya-karyanya yang lain. Tak hanya ia tulis skenarionya dan produseri sendiri tapi film ini, menurutnya, menyampaikan apa yang ia pikirkan 46 tahun silam. “Ini tentang invasi atas privasi dan dampak menggerusnya terhadap korban sekaligus pelakunya. Ini tujuan saya ketika saya memikirkannya 40 tahun silam, dan saya terkejut, bahwa ide itu masih relevan saat ini,” kata Coppola.1

Dari pernyataan Coppola di atas, Anda mungkin sekilas bisa membayangkan The Conversation termasuk ke dalam sinema bertema “Big Brother”: film-film yang mewanti-wanti kita akan bahaya teknologi penyadapan dan spionase atas kehidupan manusia. Anda kemudian menyandingkan film ini dengan banyak film mutakhir bertema sejenis, seperti The Net (1995) Enemy of the State (1998), Live Free or Die Hard (2007), atau Snowden (2016). Anda mungkin akan bertanya, buat apa menonton film tahun 1970-an tentang teknologi spionase jika ada film yang lebih baru? Jika itu yang Anda pikirkan, bersiaplah kecewa. Sebab, film Coppola mengungkap konsekuensi lain dari ambisi “Big Data”, dan karenanya akan membuat Anda terkagum-kagum.

Tentu saja, dari sisi teknologi, The Conversation ketinggalan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi (tak terkecuali kemunculan raksasa pengepul data seperti Google dan Amazon)—sebagai tulang punggung teknik penyadapan, pengawasan, dan spionase—sudah berkembang sangat pesat selama empat dekade terakhir. Tapi film ini setidaknya memiliki dua keunggulan yang tampaknya sejauh ini belum dibicarakan oleh film-film “Big Brother” yang lebih anyar.

Pertama, dari sisi sinematogafi, film ini menjungkirbalikkan anggapan bahwa suara lebih inferior jika dibandingkan dengan gambar dalam sebuah film. Sudah menjadi anggapan umum—dan bahkan di kalangan sineas—bahwa trek suara dalam film hanya berperan sekunder: cuma melayani atau memperkaya trek gambar. Tapi, lewat film ini, Coppola justru menunjukkan sinema yang tak bisa dipahami kecuali jika kita menyimak dengan seksama trek suara di dalamnya.

Film dimulai dengan adegan di Union Square, San Francisco. Ahli teknologi penyadapan Harry Caul (Gene Hackman—disebut sebagai salah satu akting terbaik Hackman) bersama timnya berupaya menguping dan merekam percakapan pasangan Ann (Cindy Williams) dan Mark (Frederic Forrest) di tengah hingar bingar bincang dan tawa banyak orang. Di awal, kita mendengar suara percakapan Ann dan Mark dengan jelas, seperti di film pada umumnya. Tapi tak lama suara keduanya diganggu oleh deritan yang berasal dari perkakas penyadapan milik Harry. Di sinilah, kita baru menyadari bahwa apa yang kita dengar adalah apa yang keluar dari perangkat elektronik itu.

Adegan awal ini memaksa penonton lebih memperhatikan trek suara daripada trek gambar dalam film, apalagi adegan di Union Square itu diulang-ulang sepanjang film. Percakapan Ann dan Mark yang pada awalnya tampak biasa saja kemudian menjadi misteri yang mengikat plot demi plot hingga akhir. Coppola dengan brilian menggunakan trek suara secara konstan untuk memberi isyarat kepada penonton tentang makna tersembunyi film ini. Isyarat ini semakin jelas—dan bahkan kemudian menjadi titik penting plot twist dalam film ini—ketika Harry membersihkan percakapan Ann dan Mark dari bising suara sekitar dan menemukan kalimat yang awalnya tak terdengar: he’d kill us if he had the chance.

Dengan mengeksplorasi kalimat itulah, film ini memiliki keunggulan kedua. Coppola menunjukkan bahwa bahaya “Big Data” bukan hanya pada potensinya untuk menyerang privasi tapi juga potensinya untuk salah menginterpretasi data. Kumpulan data—termasuk rekaman penyadapan yang dikerjakan Harry berdasarkan pesanan pihak tertentu—bukanlah informasi yang bisa sepenuhnya menjelaskan seseorang. Suara, kalimat, atau susunan sintaksis bahasa secara objektif memang bisa diverifikasi tapi interpretasi atasnya dipengaruhi banyak hal, seperti konteks dan bahkan cara pengucapan subjektif si penutur.

Harry belakangan menyadari itu ketika mengetahui bahwa bukan Ann dan Mark yang dalam bahaya tapi justru penyewa jasanya, seorang bos perusahaan yang disebut dalam film dengan “Sang Direktur” (Robert Duvall). Di sini, pentonton disajikan misteri cerdas dalam infleksi pengucapan he’d kill us if he had the chance (dengan penekanan pada kill) dan he’d kill us if he had the chance (dengan penekanan pada us). Yang pertama berarti “seseorang akan membunuh Ann dan Mark” sedangkan yang kedua bisa bermakna, “Ann dan Mark harus membunuh seseorang”.

Ketika orang kiwari berdebat tentang apakah algoritma komputer—atau apa yang disebut artificial intteligence—bisa menggantikan emosi manusia, The Conversation sudah menjawabnya: tidak. Di hadapan “Big Data”, seseorang—bahkan ahli seperti Harry—tak bisa masa bodoh; dingin. Timbunan data itu dan otomatisasi analisisnya berdasarkan algoritma komputer memiliki kemungkinan salah menilai kecenderungan dan karakter manusia—dan bahkan kemungkinan salahnya bisa jadi lebih besar daripada kemungkinan benarnya.

Dalam menjalani keahliannya, Harry berupaya menjadi profesional semaksimal mungkin. Dia berusaha keras memisahkan subjetivitas pribadi dari objektivitas teknologi ciptaannya. Dia menolak terlibat secara pribadi dengan apa yang dia sadap dan rekam. Apa yang terjadi setelah itu, dia bilang, sudah bukan urusannya lagi, entah apakah sadapannya mengakibatkan seseorang terbunuh atau tidak.

“Aku tak peduli dengan apa yang mereka percakapkan,” katanya kepada rekan kerja, Stan (John Cazale). “Apa yang kuinginkan hanyalah rekaman yang bersih dan ‘gemuk’.” Di lain kesempatan, dia berujar pula, “Aku tak tahu apa pun soal sifat manusia, itu bukan bagian dari apa yang kukerjakan.”

Tapi Harry pada akhirnya menyerah kepada subjektivitas manusiawi. Dalam pengakuan di bilik penebusan dosa, dia merasa berdosa karena pekerjaannya telah menyebabkan banyak orang terluka dan bahkan terbunuh. Perasaan ini menghantuinya hingga membuatnya enggan menyerahkan hasil sadapan atas Ann dan Mark kepada “Sang Direktur”.

Pada akhirnya, perasaan itu cuma pengakuan akan kekeliruan pertamanya. Kekeliruan dia berikutnya adalah terlalu yakin kepada hasil sadapannya; buah teknologi ciptaannya; atau data yang ia kumpulkan dan coba dia nilai secara objektif semata dari struktur sintaksis sebuah kalimat. Memahami sebuah suara—sebuah data—ternyata membutuhkan emosi karena suara bisa infleksif dan data sangat kontekstual. Sayangnya, emosi manusia, seperti yang dia bilang, bukan bagian dari pekerjaan; bukan bagian dari “Big Data”.[]

1Scott Wample, “Rejoice: The Conversation is Getting a Restored Rerelease”, www.birthmoviesdeath.com, 19 Februari 2020.