Quentin Tarantino sekali lagi mencoba menulis ulang sejarah dalam Once Upon a Time in Hollywood. Tapi, mengapa efek katarsis yang dihadirkan Inglorious Basterds dan Django Unchained tak terasa dalam film ini?

SUBSTANSI film dan seni pada umumnya tak terdefinisikan. Ia tak punya pagar-pagar epistemologis. Bahkan, ia tak memiliki batas-batas estetis. Batasnya hanyalah imajinasi si sineas dan seniman. Filsuf posmodernisme bilang, anything goes.

Dalam sinema, kita bisa melihat kredo estetika seperti itu pada Quentin Tarantino. Dia salah satu pembuat film yang tak biasa: plot yang tak taat sekuen; perubahan cara bertutur yang tiba-tiba; adegan yang berpanjang-panjang tanpa konteks; dan eksploitasi kekerasan dalam segala bentuk. Lebih dari semua itu adalah hasrat Tarantino untuk merevisi sejarah seenak udel. Untuk yang terakhir ini, kita bisa melihat jelas dalam Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), dan film teranyarnya, Once Upon a Time in Hollywood (2019).

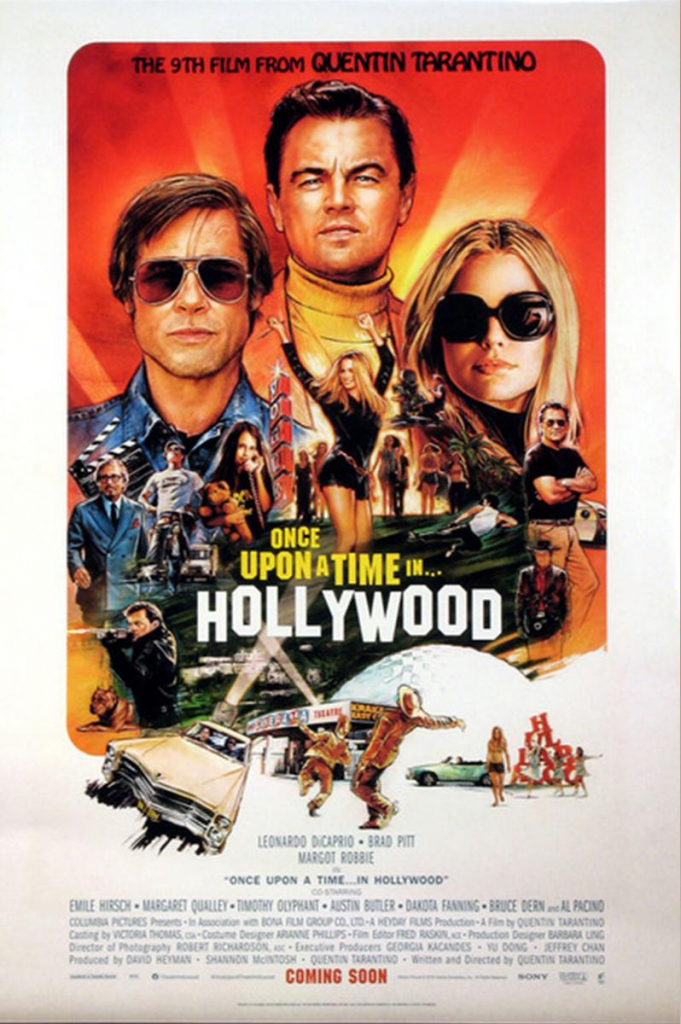

- Judul Film: Once Upon A Time in Hollywood

- Sutradara: Quentin Tarantino

- Penulis: Quentin Tarantino

- Pemain: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

- Rilis: 26 Juli 2019 (AS)

- Durasi: 161 menit

Dengan model estetika non-mainstream, karya-karya Tarantino uniknya tetap laku di pasar, terutama tiga film di atas. Tentu saja “laku” di sini tak bisa dibandingkan dengan film terlaris sepanjang masa Avengers: Endgame (2019) yang menghasilkan 2,7 miliar dolar AS. Tapi Django Unchained setidaknya mampu meraup nyaris setengah miliar dari modal cuma 100 juta atau Once Upon a Time dengan 374 juta dari biaya produksi 90 juta dan Inglourious Basterds dengan 321 juta dari bujet 70 juta.

Apa kuncinya? Penjelasannya bisa banyak. Orang mungkin tertarik karena Tarantino kerap mampu menarik segerbong penuh aktor kenamaan dalam filmnya. Dalam Once Upon a Time, siapa yang tak tergoda menyaksikan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, dan Margot Robbie beradu akting (sayangnya itu tak terjadi)? Itu belum ditambah dengan Al Pacino, Kurt Russel, Damian Lewis, dan Luke Perry (ini film terakhirnya sebelum meninggal pada 4 Maret 2019). Penonton juga mungkin rindu dengan romantisme khas Tarantino kepada adegan dan musik latar dari film lawas, terutama dari era 1960-an.

Namun, bagi saya, alasan utama menonton karya Tarantino adalah alternate history yang dia hadirkan. Ada adonan perasaan di dalamnya: parodi, satire, dan katarsis. Dan ini yang membuat film Tarantino menghasilkan makna di tengah kekacauan (chaos) estetika yang dia lemparkan ke hadapan mata kita.

Dalam Inglourious Basterds, para pejuang perlawanan anti-Nazi dibantu serdadu Sekutu berhasil meledakkan bom dan membakar bioskop tempat Hitler dan petinggi-petinggi Nazi menonton film. Dalam sekali kepruk, aksi ini membunuh mereka semua. Dalam Django Unchained, Django, si jagoan dari film-film “Spaghetti Western” Sergio Corbucci, yang dibuat Tarantino berkulit hitam (diperankan Jamie Foxx) membunuh para pemilik budak dan membakar habis mansion mereka. Di film ini, Django bukan sekedar koboi bekas serdadu Union dalam Perang Saudara Amerika tapi bekas budak yang membalas penderitaan korban perbudakan.

Ketika menyaksikan dua film itu, penonton tahu bahwa sejarah tak berjalan seperti itu. Mereka sadar semua itu datang dari imajinasi Tarantino. Meskipun demikin, ada katarsis yang bisa kita rasakan: keadilan bagi para korban kekejaman Nazi dan perbudakan; dan kebenaran yang dimenangkan.

Lalu bagaimana dengan Once Upon a Time? Sebelum menjawab itu, mari kita melihat alur film ini.

Once Upon a Time memiliki tiga plot utama. Plot pertama berkisah tentang Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), aktor kawakan menjelang masa senja, dan Cliff Booth (Brad Pitt), pemeran pengganti, teman, asisten, sekaligus supir pribadi Dalton. Dalton terkenal lewat perannya sebagai Jake Cahill dalam serial televisi koboi, Bounty Law. Tapi pada 1969 di Hollywood, pamor Dalton mulai memudar. Dia tak lagi memperoleh peran utama, apalagi sebagai jagoan. Kalaupun mendapat peran penting, dia lebih banyak bermain sebagai kriminal yang di akhir film harus mampus di tangan sang jagoan, yang diperankan aktor lain yang lebih muda. Ini membuat karir Dalton di ujung tanduk karena citra peran antagonis semakin melekat pada dirinya.

Dalton mengalami kecemasan. Kebiasaan minum dan merokok membuat kecemasan itu menjadi-jadi. Dia kerap lupa dialog dalam skenario. Dia merasa usia kian menggerogoti kemampuan aktingnya. Atas saran seorang agen, Marvin Schwarz (Al Pacino), Dalton akhirnya mengambil peran utama dalam film-film “Spaghetti Western” (film koboi buatan sineas Italia) meski awalnya menganggap genre itu tak selevel dengan reputasinya.

Sementara itu, Booth adalah veteran perang—entah perang apa yang dimaksud Tarantino pada masa itu—yang piawai dalam duel satu lawan satu. Tapi sayang, dia diterpa gosip buruk karena dianggap telah membunuh istrinya sendiri (ada adegan tentang ini tapi dibuat tak jelas). Alhasil, dia kesulitan mendapatkan peran sekalipun cuma stuntman dan akhirnya sangat bergantung kepada karir Dalton.

Plot tentang Dalton dan Booth menghabiskan sebagian besar durasi film yang mencapai lebih daripada dua setengah jam. Tarantino detail menjelaskan karakter kedua tokoh fiktif ini, termasuk lewat adegan film-film lawas Dalton. Ini menunjukkan kesukaan Tarantino kepada adegan-adegan norak era 1960-an seperti tembakan penyembur api kepada Nazi dan tawa puas plus dialog: “Burn, you Nazi bastards, hahaha…”

Ada juga adegan Booth berduel dengan Bruce Lee (Mike Moh) yang menghabiskan lima menit. Entah apa konteks adegan ini bagi keseluruhan film jika penonton sudah tahu kenapa Booth kesulitan mendapatkan peran. Tapi, adegan itu pastinya telah memicu kemarahan para fan Bruce Lee yang merasa Tarantino tak menghormati sang legenda karena membuatnya dihajar oleh Booth.

Lalu adegan syuting serial Lancer (ini serial televisi sungguhan pada 1968) yang seharusnya bisa diperpendek jika hanya ingin menggambarkan krisis karir akting Dalton. Tapi sebelum adegan ini, ada adegan bagus, yakni dialog antara aktris muda Trudi Fraser (Julia Buttlers) dengan Dalton. Di sini, Tarantino justru secara tersirat berhasil melukiskan krisis itu ketika Dalton menceritakan novel koboi yang sedang dia baca kepada Trudi. Ini kisah koboi yang mulai kehilangan kemampuan karena terjatuh dari kuda, mirip dengan karir sang aktor yang kian meredup.

Plot kedua bercerita tentang Sharon Tate (Margot Robbie). Penonton yang suka mengubek-ubek sejarah Hollywood pasti tahu siapa Tate. Pada akhir 1960-an, dia aktris yang tengah naik daun, disebut-sebut bakal menjadi bintang dan simbol seks Hollywood. Setelah hanya mendapatkan peran kecil dalam sejumlah film, Tate mulai memikat para kritikus dan sutradara berkat aktingnya dalam Valley of Dolls (1967) dan The Wrecking Crew (1968).

Sayangnya, Tarantino tampak tak terlalu berminat mengisahkan Tate dalam porsi seimbang dengan Dalton dan Booth. Kita hanya sekilas mengetahui siapa Tate dan suaminya sutradara Roman Polanski (Rafal Zawierucha) lewat dialog Steven McQueen (Damian Lewis) dengan latar pesta di Playboy Mansion. Selebihnya, Tarantino menampilkan Tate menyaksikan filmnya sendiri, The Wrecking Crew, di sebuah bioskop dan sedikit kehidupan glamornya. Robbie dalam film ini juga tak mendapatkan banyak beban dialog. Bahkan dialog terpanjangnya dengan DiCaprio terjadi hanya saat suara Tate di mikrofon bercakap-cakap dengan Dalton pada akhir film.

Plot ketiga kemudian menyatukan plot pertama dan kedua. Di sinilah, Tarantino mencipta ulang sejarah pembunuhan atas Tate oleh pengikut Charles Manson (Damon Herriman). Seperti dalam Inglourious Basterds dan Django Unchained, Tarantino mencoba memberi penonton katarsis, di mana sang korban menjadi pemenang. Sejarah pun berubah. Alih-alih menyerang rumah Tate-Polanski di Cielo Drive, Los Angeles, tiga pengikut Manson—Tex (Austin Butler), Sadie (Mikey Madison), dan Katie (Madisen Beaty)—malah menyasar rumah Dalton yang bersebelahan. Tarantino secara satire menyediakan alasan mengapa mereka menolak titah sang pemimpin sekte yang mereka kultuskan. Sadie beralasan mereka harus membunuh Dalton karena Dalton berperan sebagai Jack Cahill, koboi yang suka membunuh dalam Bounty Law. Ini alasan gila yang bisa membuat kita tersenyum geli. Motif Manson (menurut versi penyidik) memerintahkan pengikutnya menyerang rumah Tate-Polanski sebenarnya lebih konyol. Rumah itu bekas kediaman Terry Melcher, produser rekaman yang menolak Manson.

Jalan takdir pun dibelokkan oleh Tarantino. Di rumah Dalton, alih-alih berhasil menghabisi target mereka, ketiga pengikut Manson itu malah menemui ajal di tangan Booth dan anjing pit bull-nya, Brandy. Di sini, kita baru dipertontonkan adegan berdarah-darah khas Tarantino. Cara Tarantino mencipta ulang sejarah dalam adegan ini juga komikal. Bagaimana para pengikut Manson itu menjadi bulan-bulanan seekor pit bull dan Booth yang tengah teler karena mengisap rokok LSD dan bagaimana semuanya berakhir dengan Dalton menembakkan penyembur api kepada salah satunya (tapi tentu saja kali ini tanpa tawa puas: burn, you Manson family bastards, hahaha…).

Persoalannya, efek katarsis dalam film ini tak terasa seperti pada dua film sebelumnya. Peristiwa pembunuhan atas Tate tak memiliki efek massal seperti brutalitas Nazi atau perbudakan di selatan Amerika Serikat. Insiden itu juga bukan bagian sejarah yang umum diketahui banyak orang. Malah bisa jadi penonton yang tak akrab dengan sejarah Hollywood (dan kemungkinan sebagian besar demikian) akan menganggap begitulah akhir dari episode pembunuhan tersebut. Kalaupun Tarantino bersimpati kepada Tate karena tak pernah bisa menyaksikan dia menjadi seorang seperti Raquel Welch, misalnya, kita seharusnya bisa merasakan efek katarsis itu seandainya Tarantino tetap setia pada sebagian sejarahnya (keluarga Manson tetap menyerang rumah Tate-Polanski) tapi dengan akhir Tate dan teman-temannya berhasil melumpuhkan dan menghabisi pengikut Manson.

Dengan menjadikan dua pria yang nyaris tak mengenal Tate sepanjang film (Dalton dan Booth) sebagai juru selamat sejarah, saya jadi bertanya-tanya, apakah plot film ini berpusat pada alternate history tentang pembunuhan atas Sharon Tate atau pada penyelamatan karir seorang aktor lawas Rick Dalton? Yang kedua sepertinya jawaban yang diajukan Tarantino. Sebab, Tate pun hanya mendapat porsi seorang pengamat dari peristiwa yang di dunia nyata mengakhiri hidupnya. Di adegan pamungkas, Tate mengajak Dalton masuk ke rumahnya, undangan yang sebenarnya dinanti-nantikan Dalton demi menghidupkan kembali karirnya. Film ini berarti tentang penyelamatan karir Dalton dengan mengubah sejarah pembunuhan atas Tate, sesuatu yang saya kira bisa dibilang tak menghargai memori tentang Tate, sang korban.

Pada akhirnya, begitulah Tarantino, dan tentu saja sineas lain. Mereka bisa melakukan apa pun terhadap film mereka. Tapi, Once Upon a Time seperti kehilangan ruh penceritaan yang Tarantino hadirkan dalam karya-karya sebelumnya, terutama Inglorious Basterds dan Django Unchained.[]