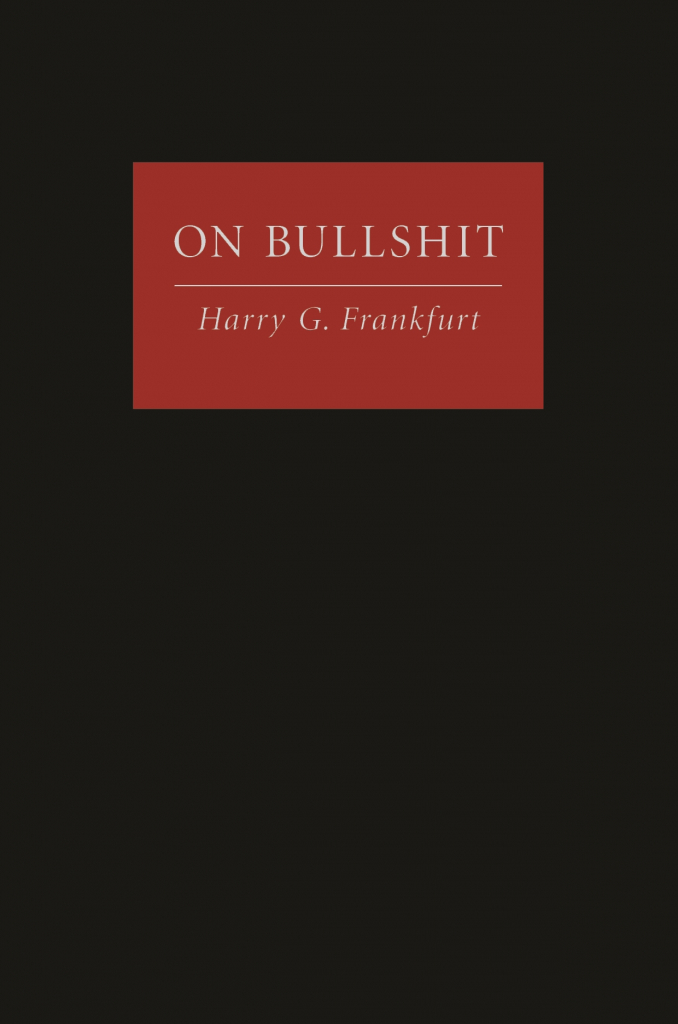

Dalam On Bullshit (2005), filsuf Harry Gordon Frankfurt mencoba mengapresiasi kata bullshit (‘omong kosong’) dengan memberinya teori. Lalu, kenapa Frankfurt berkesimpulan bullshit lebih berbahaya daripada berbohong?

SALAH satu fitur mencolok dari budaya manusia, menurut Harry Gordon Frankfurt, adalah bullshit atau ‘omong kosong’. Saking lazimnya bullshit, kebanyakan orang tak peduli.

Frankfurt kemudian mencoba memberi analisis filosofis kepada kata bullshit. Dia ingin—menurut kata-katanya—mengapresiasi bullshit dengan membedakannya dari apa yang bukan bullshit dan mengartikulasikan struktur konsepnya. Katakanlah, Frankfurt ingin memberi kata ini semacam kerangka teori.

Analisis filosofis Frankfurt atas bullshit awalnya terbit sebagai esai berjudul “On Bullshit” di jurnal Raritan Quarterly Review pada 1986. Princeton University Press kemudian menerbitkannya dalam bentuk buku berjudul sama pada 2005. Buku tipis ini (69 halaman) mengetem 27 pekan dalam daftar The New York Times Best Seller.

- Judul Buku: On Bullshit

- Penulis: Harry G Frankfurt

- Penerbit: Princeton University Press

- Terbit: 2005

- Tebal: 69 halaman

Frankfurt sendiri kini guru besar emeritus filsafat di Princeton University, Amerika Serikat. Dia tentu saja membahas bullshit dalam bahasa Inggris, dan bukan dalam bahasa lain. Maka, tulisan ini akan tetap menggunakan bullshit, alih-alih omong kosong dalam bahasa Indonesia.

Bullshit sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘omong kosong’. Keduanya sama-sama gabungan kata (The Oxford English Dictionary menyebut bullshit gabungan dari bull dan shit meskipun bull dan bullshit sama-sama berarti stupid or untrue talk or writing; nonsense). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, omong kosong bersinonim dengan bual dan cakap angin. Tapi, hati-hati menggunakan bual. Sebab, bagi penutur bahasa Melayu, bual bisa juga berarti ‘luapan air’ (seperti dalam kalimat Sungai Ciliwung membual kemarin sore) atau ‘pembicaraan serius dan bahkan ilmiah’ (seperti dalam kalimat Saya bertemu profesor itu dalam sebuah temu bual). Yang paling pas sebagai padanan bullshit tampaknya adalah ‘omong kosong’ atau ‘cakap angin’.

Mari kita kembali kepada On Bullshit. Selain mencoba menetapkan batas-batas bullshit, Frankfurt juga berupaya memahami bagaimana bullshit beroperasi memproduksi makna. Karenanya, buku kecil ini terbilang cukup menguras pikiran karena melibatkan pembahasan filsafat bahasa dan semiotika.

Sebagaimana lazimnya seorang filsuf, Frankfurt memulai pembahasannya dengan menapaki jejak pemikiran filsuf lain, yakni Max Black. Salah satu figur utama filsafat analitik asal Inggris ini mengulas kata humbug (dalam OED, lema ini berarti deceptive of false talk or behaviour) dalam esai “The Prevalence of Humbug”. Secara literal, Frankfurt mengatakan humbug dan bullshit tak memiliki perbedaan penting. Hanya rasa bahasa yang membuat kedua kata tersebut berbeda. Orang akan lebih nyaman mengatakan humbug daripada bullshit.

Black menawarkan definisi humbug: deceptive misrepresentation, short of lying, especially by pretentious word or deed, of somebody’s own thoughts, feelings, or attitudes. Kira-kira terjemahannya begini: ‘penggambaran salah yang menipu, semacam berbohong, khususnya dengan kata atau perbuatan pura-pura, tentang pikiran, perasaan, dan sikap seseorang’. Sebelum mengembangkan karakteristik mengenai bullshit, Frankfurt mengomentari elemen-elemen definisi humbug yang dibuat Black: (1) penggambaran salah yang menipu; (2) semacam berbohong; (3) khususnya dengan kata atau perbuatan pura-pura; dan (4) penggambaran… tentang pikiran, perasaan, dan sikap seseorang.

Dari elemen pertama—penggambaran salah yang menipu (deceptive misrepresentation)—Frankfurt memahami bahwa humbug diniatkan pengucapnya untuk menipu. Penggambaran salah di sini bukan tak disengaja tapi benar-benar diniatkan. Jadi, menurut Frankfurt, karakteristik penting humbug berada pada pikiran pengucapnya, dan bukan pada pernyataannya. Dengan kata lain, pelaku humbug sadar bahwa pernyataannya salah dan berniat mengucapkan itu untuk menipu. Dalam elemen ini, menurut Frankfurt, karakteristik humbug serupa dengan berbohong (lying). Frankfurt bahkan mengatakan berbohong bisa terjadi meskipun sebuah pernyataan benar selama pengujarnya percaya pernyataan itu salah dan ia mengatakan itu untuk menipu.

Elemen kedua dari humbug adalah “semacam berbohong”. Bagi Frankfurt, frasa tersebut membangkitkan gagasan bahwa ada semacam rangkaian, di mana berbohong menempati titik tertentu sementara humbug secara eksklusif berada di titik lebih awal.

Soal elemen ketiga—“khususnya dengan kata atau perbuatan pura-pura”—Frankfurt menilai Black memandang humbug tak semata pembicaraan tapi juga perbuatan. Kata “khususnya” juga menunjukkan bahwa kepura-puraan bukanlah elemen esensial bagi humbug. Fakta bahwa seseorang berpura-pura tak menjadikan sebuah ujaran secara instan bisa dikategorikan sebagai humbug.

Elemen keempat adalah “penggambaran salah… tentang pikiran, perasaan, dan sikap seseorang”. Elemen ini menurut Frankfurt sangatlah mendasar. Itu artinya pengujar humbug melakukan dua “penggambaran salah” dengan sengaja. Dia tak hanya sengaja menggambarkan secara salah apa yang dia ucapkan—atau topik pembicaraannya—tapi juga pikirannya sendiri.

Contohnya begini. Ketika seseorang berbohong bahwa dia tidak melakukan korupsi, maka korban kebohongannya tertipu dua kali. Pertama, dia tertipu bahwa si pembohong tidak korupsi. Kedua, dia mendapatkan keyakinan salah tentang apa yang ada dalam pikiran si pembohong.

Elemen-elemen humbug yang dirumuskan Black sangat penting bagi Frankfurt. Dengannya, dia bisa membedakan bullshit dari apa yang bukan bullshit. Ini ‘rumus’ semiotika dasar Ferdinand de Saussure untuk memahami makna sebuah kata, yakni dengan mengetahui makna selain dari kata itu. Tapi, sebelum mengembangkan teorinya tentang bullshit, Frankfurt kembali menapaki jejak pemikiran lain, yakni teori Ludwig Wittgenstein tentang nonsense (baik dalam OED maupun KBBI, nonsense atau nonsens sama-sama ditempatkan sebagai sinonim dari bullshit atau omong kosong). Frankfurt menilai apa yang dikemukakan Wittgenstein lebih akurat menggambarkan karakteristik sentral bullshit.

Frankfurt kemudian mengulas sebuah anekdot yang terkait dengan kisah Fania Pascal tentang Wittgenstein. Ulasan tentang anekdot itu cukup melelahkan. Tapi, intinya begini. Wittgenstein menganggap nonsens tidak berkaitan dengan perhatian kepada kebenaran. Nonsens tidak berhubungan dengan upaya menyampaikan realitas. Ini tak berarti pelaku nonsens menyampaikan pernyataan salah. Pernyataannya bisa jadi benar. Tapi persoalannya, dia tak pernah berupaya secara tulus menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah penggambaran akurat tentang realitas. Pernyataan nonsens tidak didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa itu benar atau salah. Nonsens tak peduli dengan benar atau salah, dan inilah yang menurut Frankfurt menjadi esensi dari bullshit.

Di sinilah letak perbedaan antara bullshit dengan humbug dan berbohong. Konsep paling sentral bagi kebohongan adalah fakta yang salah (falsity). Pembohong secara sengaja mencipta dan menyebarkan kesalahan (falsehood). Tapi, apa yang esensial dari bullshit bukanlah kesalahan tapi pemalsuan (fakery). Ia bisa jadi tidak salah tapi jelas palsu (phony). Meskipun dibuat tanpa perhatian kepada kebenaran, bullshit tidak niscaya salah.

Menariknya, Frankfurt juga mengatakan pemalsuan atau palsu—terlepas dari persoalan otentisitas—tak mesti dipandang lebih rendah daripada yang asli atau riil. Sebab, yang palsu adalah “salinan persis” dari yang asli. Pandangan ini sekilas menyerupai konsep Jean Baudrillard tentang hiperrealitas. Menurut Baudrillard, simulasi atas realitas sulit dibedakan dari realitas karena yang pertama difabrikasi sedemikian rupa sehingga memiliki elemen-elemen realitas itu sendiri.

Seorang pembohong masih menghargai kebenaran. Karenanya, dia merancang kebohongan berdasarkan batas-batas objektif yang disyaratkan oleh kebenaran. Menurut Frankfurt, orang tak mungkin mencipta kebohongan tanpa mengetahui apa yang benar. Agar sebuah kebohongan efektif, pembohong merancangnya dengan memerhatikan syarat-syarat kebenaran. Dan ini, Frankfurt bilang, membutuhkan semacam keterampilan (craftmanship).

Sebaliknya, pelaku bullshit tak menyibukkan diri untuk merancang kesalahan. Karenanya, dia tak dibatasi oleh kebenaran. Apa yang dia lakukan adalah memalsukan konteks sejauh mungkin. Pelaku bullshit dalam hal ini memiliki lebih banyak kebebasan jika dibandingkan dengan pembohong.

Jika berbohong menggambarkan secara salah apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan pelakunya, maka bullshit tidak melakukan kedua-duanya. Karena tidak mesti salah, bullshit berbeda dari berbohong saat menggambarkan apa yang ada dalam pikiran pelakunya. Pelaku bullshit tidak menipu kita, baik tentang fakta ataupun tentang apa yang dia pikirkan. Tapi, dia menipu kita tentang bagaimana sebenarnya fakta yang dia bicarakan itu terjadi. Dia menipu kita tentang apa yang seharusnya dia lakukan terkait dengan apa yang terjadi.

Orang jujur dan pembohong bermain dalam medan yang sama: kebenaran. Jika yang pertama tunduk kepada batasan kebenaran, maka yang kedua menentangnya. Tapi, pelaku bullshit sama sekali tidak tertarik dengan benar atau salah. Kepentingannya hanya dirinya sendiri, dan bukan apa yang dia katakan atau pikirkan. Dia membuat atau memungut pernyataan hanya demi kepentingan dirinya tanpa peduli apakah pernyataan itu mendeskripsikan realitas atau tidak. Yang penting dia bisa lolos dari apa yang dia katakan.

Seperti telah disebutkan, berbohong membutuhkan keterampilan (craftmanship). Tapi, jangan menyangka bahwa bullshit tak memerlukan ‘keahlian’ sebagaimana berbohong. Frankfurt tak setuju dengan anggapan bahwa bullshit lebih mudah dilakukan daripada berbohong. Karenanya, dia menolak definisi OED tentang lema bull session sebagai “pembicaraan informal” atau hanya omongan ngalor ngidul. Alih-alih keterampilan, bullshit, menurut Frankfurt, memerlukan seni (art). Jika berbohong membutuhkan keterampilan yang ketat dan teliti karena beroposisi dengan kebenaran, maka bullshit memerlukan lebih banyak imajinasi dan improvisasi karena lebih bebas dan independen.

Ada satu contoh yang mungkin bisa dikaitkan dengan bullshit baru-baru ini. Saat memperingati Hari Lahir Pancasila, seorang petinggi partai politik berkuasa menyatakan bahwa Pancasila kehilangan watak progresifnya akibat kapitalisme yang sudah menguasai politik dan ekonomi Indonesia. Jika menggunakan teori Frankfurt tentang bullshit, maka si politisi ini tak sedang berupaya menipu rakyat. Pernyataan itu benar: Pancasila telah digerogoti kapitalisme. Dia juga mungkin mempercayai itu dalam pikirannya. Tapi, si politisi tak peduli bagaimana kapitalisme bisa melemahkan Pancasila dan bagaimana partainya yang kini berkuasa menghadapi persoalan ini. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana pernyataan itu bisa membuat diri atau partainya tampak antikapitalis.

Menurut Frankfurt, kita lebih nyaman atau jinak dengan bullshit daripada kebohongan. Sebab, omong kosong tampak tak menyakiti atau menyerang kita. Tapi, justru karena inilah, Frankfurt bilang, bullshit lebih berbahaya daripada berbohong.

Merujuk kepada kata shit (‘kotoran’) dalam bullshit, Frankfurt menyatakan, sebagaimana kotoran telah kehilangan zat dan vitamin dari nutrisi yang kita makan, maka demikian pula bullshit: telah kehilangan substansi informatifnya. Kotoran menyimbolkan kematian atau mayat makanan. Bullshit karenanya melambangkan kematian komunikasi. Tapi, seperti kotoran yang sangat dekat dengan diri kita, bullshit juga begitu lazim dalam budaya kita meskipun kita sama-sama jijik terhadap keduanya.[]