Film karya sutradara Belanda, Hans Hylkema, ini sempat memicu kontroversi di Belanda. Oeroeg, menurut JB Kristanto, memiliki sikap dan semangat yang meluntur dari film-film Indonesia tentang revolusi kemerdekaan sesudah 1970-an.

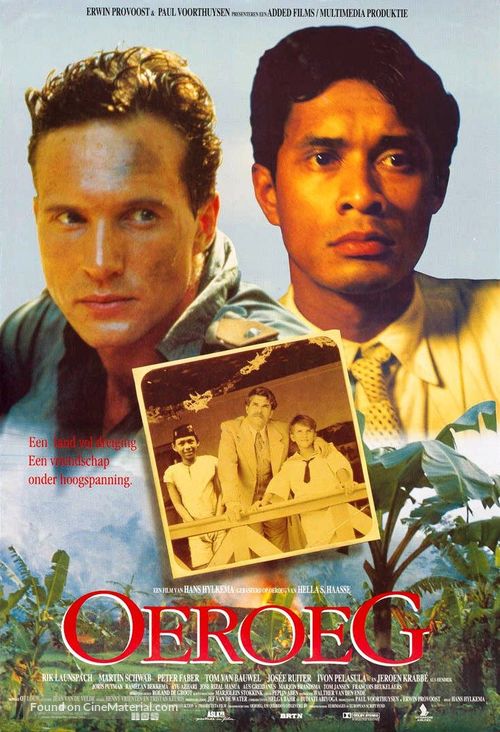

OEROEG adalah film arahan sutradara Belanda Hans Hylkema. Film ini berdasarkan novel berjudul sama karya Hella S Haasse yang terbit pada 1948. Oeroeg dirilis pada Juni 1993 di Belanda dan November 1993 di Indonesia dan Belgia.

Film ini produksi tiga negara: Belanda, Belgia, dan Indonesia. Budiyanti Abiyoga salah satu produser film ini. Sejumlah aktor Indonesia ikut berperan, seperti Jose Rizal Manua, Adi Kurdi, Ayu Azhari, dan Tuti Heru.

Oeroeg menyajikan cerita di seputar periode kemerdekaan Indonesia dengan protagonis serdadu Belanda yang lahir dan besar di Hindia. Sudut pengisahan ini tak lazim, terlebih jika dibandingkan dengan film tentang periode yang sama garapan sineas Indonesia.

- Judul Film: Oeroeg

- Sutradara: Hans Hylkema

- Penulis: Trevor Griffiths, Jean van de Velde

- Pemain: Rik Launspach, Martin Schwab, Josee Ruiter, Jeroen Krabbe

- Rilis: 1993

- Bahasa: Indonesia, Belanda

- Durasi: 110 menit

Plot

Pada 1947, Johan ten Berghe (Rik Launspach) kembali ke Hindia, tanah kelahirannya yang pada saat itu sudah bernama Indonesia. Ia datang sebagai perwira militer Belanda yang ditugaskan dalam agresi militer atas koloni yang sudah menyatakan merdeka.

Johan menyimpan kenangan indah masa kecil. Dia bilang, Hindia negeri paling cantik di dunia.

Tapi, kenyataan sudah tak lagi sama. Penembakan orang kulit putih di jalanan menyambut kedatangan Johan. Dinding-dinding kota dipenuhi coretan “merdeka” dan slogan anti-Belanda.

Johan kemudian mengenang kehidupan masa kecil hingga dewasa dalam kilas balik. Dia bersahabat dengan pribumi, Oeroeg (Martin Schwab), anak Deppoh (Jose Rizal Manua), mandor perkebunan Kebon Jati, Jawa Barat, milik ayahnya, Hendrik ten Berghe (Jeroen Krabbe).

Tak ada sekat kolonial di antara mereka berdua. Johan dan Oeroeg bermain di pematang sawah, di perkebunan teh, dan di atas rakit pada sebuah telaga layaknya dua saudara.

Johan lama-lama menyadari Oeroeg diperlakukan tak setara dengannya. Saat bermain tenis, teman-teman Belandanya memperlakukan Oeroeg sebagai pengambil bola meskipun Johan mengajaknya bermain. Hingga suatu waktu Johan bertanya kepada Lida Banning (Josee Ruiter), guru sekaligus pengasuh mereka berdua, apakah Oeroeg lebih rendah daripada orang Belanda. Adegan lain menggambarkan bagaimana Oeroeg tak bisa duduk bersama Johan saat mereka akan menonton film di bioskop. Oeroeg harus duduk di bagian penonton pribumi, di belakang layar yang menampilkan gambar dan tulisan terbalik.

Kilas balik kenangan Johan ditampilkan secara bergantian dengan perjalanannya menjalankan tugas sebagai serdadu Belanda. Dia berusaha mencari Oeroeg yang kini seorang pejuang kemerdekaan. Johan mencurigai Oeroeg membunuh ayahnya di rumah perkebunan karena memori masa kecilnya menganggap Oeroeg menyalahkan ayahnya atas kematian Deppoh.

Pencarian itu terus mengungkap kenyataan yang tak seindah kenangan masa kecil Johan. Dia menyaksikan kekejaman militer Belanda membantai penduduk di desa Oeroeg. Dia mengetahui Lida sudah menjadi propagandis tentara Indonesia. Dia juga memperoleh informasi dari Lida tentang fakta kematian Deppoh dan kemustahilan Oeroeg membunuh ayahnya.

Johan akhirnya bertemu dengan Oeroeg dalam sebuah pertukaran tawanan dua tahun sebelum Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Suasana itu sekali lagi menunjukkan ketidaksetaraan di antara mereka. Sebuah dialog menarik dalam bahasa Belanda mengakhiri film ini.

“Apakah kita masih berkawan?”

“Hanya kalau kita sederajat.”

“Apakah kita belum sederajat?”

“Belum, jika dua belas orang Indonesia dihitung senilai dengan seorang dirimu.”

Ulasan

Hylkema pada awalnya tidak berniat mengadaptasi novel Haasse. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan titik awal ketertarikannya menggarap film tentang saat-saat terakhir kehadiran Belanda di Indonesia adalah wawancara Joop Heuting di program televisi Achter het Nieuws.

Heuting adalah bekas serdadu Belanda yang ditempatkan di Jawa Timur pada Agresi Militer I. Selama misinya ini, ia menyaksikan kejahatan perang militer Belanda, seperti eksekusi dan penyiksaan tawanan Indonesia. Sejak 1950-an Heuting mencoba mengungkap kejahatan perang tersebut kepada media Belanda tapi tak ada satu pun redaksi tertarik mengangkatnya.

Pada Desember 1968, harian de Volkskrant mengangkat isu ini dengan mewawancarai Heuting. Kala itu, Heuting telah menjadi profesor psikologi dengan tesis tentang keengganan Belanda menyelidiki kejahatan perang mereka selama masa agresi militer—atau aksi polisional dalam istilah Belanda. Tapi baru pada Januari 1969, isu ini menjadi kontroversi ketika Heuting diwawancarai Hans Jacob dalam Achter het Nieuws. Heuting, Jacob, serta produser acara televisi itu menerima sejumlah ancaman.

Di titik inilah, Hylkema tertarik menggarap sebuah film tentang periode waktu tersebut. Tapi, dia menemukan tak banyak orang Belanda mau berbicara tentang masa tersebut. Pada saat yang sama, Hylkema adalah generasi Belanda yang tak akrab dengan sejarah Hindia.

Hylkema akhirnya menemukan Oeroeg, novel Haasse. Menurutnya, novel ini sumber materi yang tepat bagi filmnya karena mengisahkan hubungan dua manusia dalam gejolak sosial yang tengah berlangsung. Tapi, Hylkema menolak filmnya dinilai adaptasi dari novel tersebut. Oeroeg sebagai film hanya berdasarkan atas Oeroeg sebagai novel.

Pada kenyataannya, film ini memang pengembangan lebih lanjut dari novelnya. Film ini mengubah latar waktu dari masa kecil Johan bersama Oeroeg menjadi masa saat Johan kembali ke Indonesia sebagai perwira militer Belanda.

Haasse hanya menceritakan masa kembalinya Johan ke Indonesia dalam sebuah bab pendek, sehingga pembaca tak mengetahui nasib Oeroeg. Dalam film, masa kecil Johan dan Oeroeg ditampilkan dalam adegan kilas balik yang sepotong-sepotong dengan penekanan pada bagian tertentu, terutama saat menunjukkan segregasi sosial antara penduduk Belanda dan pribumi dalam sebuah bioskop.

Sejumlah tokoh dalam novel dihilangkan sementara beberapa tokoh mendapat peran tambahan. Tokoh Lida dalam novel hanyalah seorang pengurus sebuah penginapan yang membantu Oeroeg mendapatkan pendidikan ala Eropa. Tapi, dalam film, Lida juga muncul sebagai propagandis di radio tentara Indonesia.

Kisah kematian Deppoh juga disajikan berbeda dari novelnya. Dalam novel, Deppoh tewas tenggelam saat menyelamatkan Johan (“Aku” dalam novel). Dalam film, Johan diselamatkan oleh ayahnya sendiri sementara Deppoh tetap mati tenggelam karena berupaya mengambil arloji berharga milik Hendrik yang jatuh ke dalam danau.

Perubahan latar waktu juga meniscayakan kehadiran tokoh-tokoh baru. Serdadu-serdadu Belanda yang kejam dan rasis—yang tak ada dalam novel—ditambahkan Hylkema ke dalam filmnya.

Profesor kesusastraan dan budaya Hindia pada Universitas Amsterdam, Palema Pattynama, menilai perubahan latar waktu itu menunjukkan keinginan Hylkema untuk mengubah memori budaya atas apa yang terjadi pada masa itu. Waktu 45 tahun sejak novel diterbitkan hingga film dirilis menyaksikan perkembangan wacana anti-kolonial dan rasa bersalah atas eksploitasi dan rasisme di tengah publik Belanda, terutama setelah pengakuan Heuting pada 1969.

Oeroeg sebagai novel mengungkap kerinduaan kepada seorang sahabat dan negeri koloni tercinta, di mana keduanya segera tinggal kenangan. Sementara, Oeroeg sebagai film, menurut Pattynama, menggambarkan wacana rasa bersalah poskolonial dalam sejumlah adegan, seperti segregasi sosial di bioskop, penyiksaan pejuang kemerdekaan, dan pembumihangusan sebuah desa yang mengingatkan penonton kepada pembantaian My Lai oleh militer Amerika dalam Perang Vietnam.

“Memori budaya yang diekspresikan dalam film dengan demikian bekerja melawan wacana kolonial yang meresapi sumber kesusastraannya (novel), dan membentuk ulang memori publik tentang masa lalu kolonial,” tulis Pattynama.

Ario Sasongko dari Institut Kesenian Jakarta tak sependapat dengan Pattynama. Sasongko menulis, Oeroeg sebagai film masih memendam wacana kolonial tentang superioritas budaya dan intelektual Barat atas Timur.

Menurut Sasongko, meskipun film ini menghadirkan tokoh serdadu Belanda yang kejam dan rasis, tokoh Johan—yang digambarkan sebagai tentara yang peduli kepada hukum perang dan humaniter—dihadirkan untuk menetralisasi kesan negatif militer Belanda tersebut. Johan meminta anak buahnya melepaskan warga desa yang hendak dijadikan tawanan. Dia juga meminta penyiksaan terhadap tawanan perang Indonesia dihentikan, dan bahkan melaporkan peristiwa ini kepada atasannya. Jadi, Sasongko menyimpulkan bahwa adegan kekejaman itu lebih ditampilkan sebagai pembelaan daripada rasa bersalah.

Sasongko juga melihat adegan pembantaian warga dan pembumihangusan desa lebih terlihat seperti mimpi buruk Johan daripada gambaran kenyataan. Dia mendasarkan interpretasinya pada adegan berikutnya saat Johan terbangun dari tidurnya dalam tahanan tentara Indonesia.

Lebih jauh, Sasongko mempersoalkan kemunculan tokoh Lida sebagai otak ideologis propaganda kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, ini menampakkan kesan bahwa aspirasi kemerdekaan datang bukan dari alam pikir orang Indonesia tapi Belanda. Terlebih, Lida digambarkan bisa memberi instruksi kepada pejuang Indonesia.

Sebaliknya, perubahan sebab kematian Deppoh (dari tenggelam karena menyelematkan Johan dalam novel menjadi tenggelam karena menyelamatkan sebuah arloji dalam film) dinilai Sasongko memperlihatkan bahwa orang Indonesia bermental budak. “Hasrat orang-orang Barat yang merasa lebih superior dan ingin mendominasi, tetap dapat ditemukan di versi film ini,” tulis Sasongko.

Bagaimanapun, arus sejarah tak mengalir hitam-putih. Jika Johan digambarkan sebagai serdadu Belanda yang humanis dalam film, fakta sejarah bahkan mencatat serdadu Belanda Johannes Cornelis Princen (Poncke Princen) membelot ke kubu pejuang kemerdekaan. Film ini juga menceritakan upaya Johan untuk menghentikan kejahatan perang tersandung keputusan atasannya. Dia malah diperintahkan pulang lebih cepat ke Belanda. Jadi, penciptaan-ulang tokoh Johan dalam film ini tak ditujukan untuk menghapus citra negatif militer Belanda.

Adegan pembumihangusan desa juga bisa dilihat sebagai gambaran kenyataan, dan bukan sekadar mimpi buruk Johan. Luka pada dada Johan dalam adegan saat dia menyaksikan pembantaian warga kampung masih bisa dilihat saat Johan terbangun dari tidur di dalam tahanan. Tampak ada kesinambungan gambaran kenyataan di antara dua sekuen adegan tersebut.

Lantas, apakah tokoh Lida bisa dianggap “otak ideologis” propaganda kemerdekaan Indonesia, seperti yang ditafsirkan Ario? Jika kita melihat adegan sebelumnya, perubahan sikap Lida tampak lebih dipengaruhi oleh Oeroeg daripada sebaliknya. “Dia berpikiran seperti kami,” kata seorang aktivis pergerakan rekan Oeroeg tentang Lida. Kata-kata ini mengesankan bahwa posisi Lida dalam pergerakan tersebut adalah setara dengan para pejuang kemerdekaan asal Indonesia.

Lida memang jelas diperlihatkan berperan dalam perkembangan intelektual Oeroeg. Apakah ini berarti aspirasi kemerdekaan Indonesia diinspirasi oleh alam pikir Barat?

Momen menentukan dalam sejarah tak lahir dalam ruang kosong, atau bak mukjizat yang jatuh dari langit. Sejarah juga menunjukkan bagaimana pergerakan kemerdekaan tak lepas dari perubahan situasi dalam konteks global.

Politik Etis Belanda menyumbang kepada kebangkitan wacana nasionalisme dan anti-kolonialisme di Hindia dari dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan itu melahirkan generasi pribumi terdidik, seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Di sisi lain, industrialisasi dan kapitalisme—yang sebenarnya tujuan utama Politik Etis—memunculkan berbagai dampak penderitaan sosial di masyarakat. Dua sisi ini membentuk gelombang besar perubahan sejarah yang tak bisa dibendung lagi oleh Belanda.

Lebih daripada itu, Barat bukanlah sumber inspirasi satu-satunya bagi para penggerak perjuangan kemerdekaan. Perlawanan yang dirintis Diponegoro di akhir Abad ke-19 dan kemenangan revolusi kaum Bolshevik di Rusia menjadi sumber inspirasi lain. Yang tak kalah pentingnya adalah tradisi-tradisi perlawanan lokal yang digerakkan kaum tani. Perpaduan semua itu dijelaskan dengan baik oleh Hatta dalam Demokrasi Kita.

Selain perdebatan dalam konteks wacana kolonial vis-à-vis poskolonial, Oeroeg sempat memicu protes veteran perang Belanda saat Jeroen Krabbe, pemeran Hendrik ter Berghe, dalam sebuah wawancara mengatakan, “Kita berperilaku buruk seperti Nazi di sana.” Para veteran marah dan menulis surat kepada pemerintah bahwa film ini kontraproduktif dengan kebijakan terkait veteran perang.

Terlepas dari semua perdebatan di atas, JB Kristanto menilai film ini memiliki sikap dan semangat yang menarik. Persahabatan Johan-Oeroeg harus terhempas oleh arus besar politik yang membeda-bedakan warna kulit dan asal-usul. Arus besar itu di luar kehendak dan kekuasaan mereka berdua.

Menurut Kristanto, sikap dan semangat tersebut menyurut dalam kisah-kisah revolusi dalam film-film Indonesia sesudah 1970-an, kecuali Naga Bonar (1986). Film-film Usmar Ismail seperti Pedjuang (1960), Darah dan Doa (1950), dan Lewat Djam Malam (1954) justru menampilkan semangat serupa. Tapi kini, “Tinggal kisah romantik yang kehabisan darah tapi tetap dikunyah-kunyah terus meski tinggal sepahnya saja.”

Sebenarnya sikap dan semangat itu masih belum tampak dalam film-film tentang kemerdekaan pada era 2000-an. Di sinilah, kita justru melihat kelebihan Oeroeg dari film-film garapan sineas Indonesia. Dalam film-film itu, protagonisnya digambarkan terlahir begitu saja menjadi pahlawan tanpa pergulatan dan perjuangan jiwa.[]

Sumber Rujukan

- “Oeroeg (film)” dalam https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeroeg_(film), diakses pada 17 Agustus 2020.

- Pamela Pattynama, “Cultural Memory and Indo-Dutch identity formations”, dalam Post-colonial Immigrants and Identity Formations in the Netherlands, (Amsterdam: Amsterdam University Press), 2012, hlm. 181.

- Ario Sasongko, “Ideologi Representasi Identitas dalam Film Adaptasi Oeroeg”, dalam Jurnal Seni Nasional Cikini, Vol. 1, No.1, (Jakarta: LPPM-Institut Kesenian Jakarta), Juni-November 2017.

- JB Kristanto, “Sebuah Permenungan Masa Lalu” (terbit pertama kali di Kompas, 4 Juni 1995), dalam filmindonesia.or.id, diakses pada 17 Agustus 2020.