AE Priyono (1958-2020) adalah aktivis-pemikir yang konsisten dengan isu publik dan ruang publik. Tapi, benarkah publik (demos) masih ada dalam demokrasi Indonesia. Atau, justru yang tersisa kini cuma demagog pemburu hasrat dan ambisi privat.

DALAM Republic, Plato mengisahkan dialog Socrates dengan Adeimantus. Socrates bertanya, siapakah yang seharusnya mengendalikan kapal dalam pelayaran di lautan? Sembarang orang ataukah seseorang yang terlatih dan berpengalaman? Adeimantus tentu saja memilih yang terakhir, seorang kapten. Socrates lanjut bertanya, jika demikian, mengapa kita membiarkan sembarang orang bisa mengurus negara?

Masih dalam analogi yang sama, Socrates bertanya, apa yang terjadi seandainya kapten kapal dipilih berdasarkan kekayaan, dan kapten kapal yang miskin ditolak untuk mengendalikan kapal meskipun ia lebih baik? Adeimantus menjawab, kapal akan tenggelam. Socrates kembali bertanya, bukankah ini juga mestinya berlaku dalam memilih penguasa?

Dialog ini menggambarkan kecemasan mbah-nya filsafat Barat terhadap demokrasi. Dalam dialog pertama, Socrates berpandangan hak pilih yang diberikan kepada setiap orang bisa berakhir dengan pilihan buruk. Dalam dialog kedua, Socrates mencurigai bahwa massa cenderung memilih pemimpin yang bisa memenuhi hasrat mereka, dan bukan yang mengetahui kebutuhan mereka berdasarkan pengetahuan mendalam serta kebijaksanaan.

Perjalanan sejarah membuktikan kecemasan Socrates. Demokrasi melahirkan monster kemanusiaan. Hitler adalah salah satu bukti kerasnya. Ia mendaki ke puncak kekuasaan setelah Partai Nazi memenangi mayoritas kursi Reichstag melalui kampanye populis nasionalisme, anti-komunisme, dan anti-Yahudi. Tak lama setelah berkuasa, Hitler menancapkan hukum besi otoritarianisme.

Demokrasi liberal Barat pun kini menunjukkan gejala dominasi segelintir orang superkaya. Profesor ilmu politik Harvard University, Lawrence Lessig, menunjukkan bahwa calon-calon pejabat publik di Amerika sebenarnya diseleksi lebih dulu sebelum kemudian dipilih mayoritas rakyat. “Panitia seleksi” itu, Lessig bilang, hanya mencakup 0,02 persen dari populasi. Mereka adalah para superdonor kampanye politisi.

Dengan kata lain, politisi mesti lebih dulu memikat 0,02 persen itu sebelum kemudian mengibuli 99,98 persen sisanya dengan janji-janji populis. Tanpa dukungan 0,02 persen itu, politisi di Amerika bisa gagal menempatkan nama mereka dalam kertas suara karena tak mampu mengongkosi kampanye untuk mengumpulkan dukungan yang dipersyaratkan.

Jadi, ketika hari-hari ini, ilmuwan politik seperti Lessig menilai demokrasi tak lagi merepresentasi mayoritas rakyat, seperti selama ini didalilkan, Socrates telah memperingatkan kondisi tersebut berabad silam. Begitupun yang terjadi di Indonesia. Sebelum analis Amerika dan Australia menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran di periode kedua rezim Joko Widodo, Anang Eko Priyono telah melihat gejala serupa lima tahun lalu. Bahkan, dalam sejumlah hasil riset yang ia lakukan pada awal reformasi (baik saat berada di Demos maupun ISAI), AE Priyono (begitu namanya biasa ditulis) sudah mengungkap potensi kemunduran tersebut.

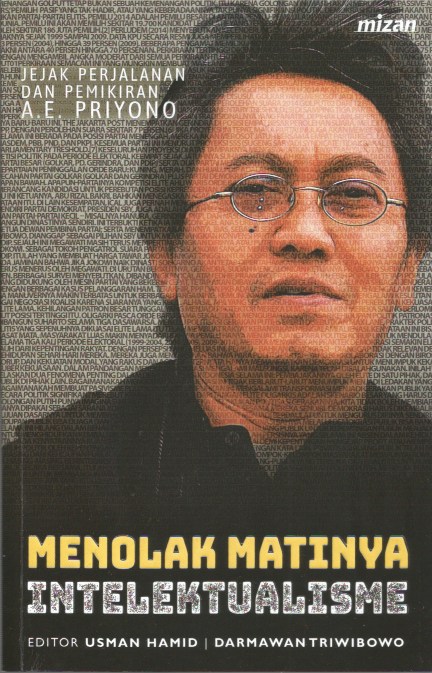

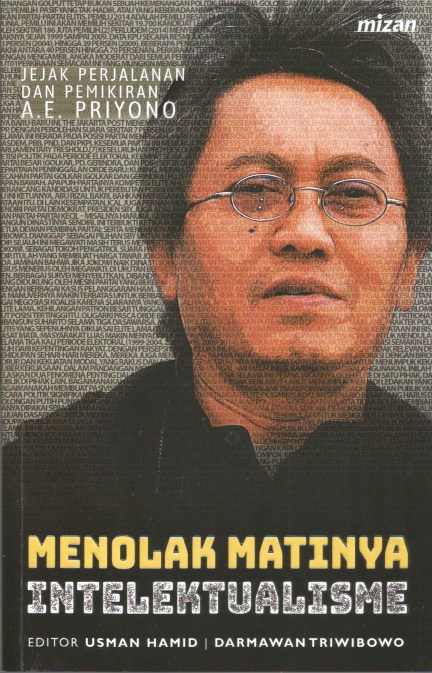

Matinya Intelektualisme: Jejak dan Perjalanan dan Pemikiran AE Priyono memuat sejumlah tulisan Priyono yang menggambarkan kecemasan penulisnya tentang kemunduran dan bahkan pembusukan demokrasi di Indonesia. Buku ini diterbitkan Mizan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, seperti Public Virtue Institute, Publik Baru, Kurawal Foundation, dan Universitas Islam Indonesia pada Agustus 2020. Penerbitannya bertujuan untuk mengenang Priyono, seorang aktivis, editor, dan peneliti yang setia mengamati perjalanan demokrasi di Indonesia—dan juga kaitannya dengan gerakan Islam yang menjadi pijakan awal intelektualismenya.

- Judul Buku: Menolak Matinya Intelektualisme: Jejak Perjalanan dan Pemikiran AE Priyono

- Editor: Usman Hamid, Darmawan Triwibowo

- Penerbit: Mizan

- Terbit: Agustus 2020

- Tebal: xiii + 365 halaman

AE Priyono meninggal dunia pada 12 April 2020. Ia mewariskan jejak panjang intelektualisme sejak 1980-an. Kalangan aktivis dan peneliti bisa dikatakan pasti mengenal namanya.

Sebagai editor, prestasi Priyono yang kerap disebut-sebut oleh banyak orang adalah keberhasilannya mengangkat pemikiran sastrawan-akademisi Kuntowijoyo dalam Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi pada 1991. Buku ini dan banyak buku serta hasil riset yang disunting dan dianotasi Priyono saat ia bekerja di LP3ES dan sejumlah lembaga lain ikut mewarnai dan menemani upaya para aktivis dan intelektual mengembangkan demokrasi dan masyarakat sipil di Indonesia.

Sebagai catatan kritis, Menolak Matinya Intelektualisme dan satu buku lain yang diterbitkan bersamaan oleh penerbit yang sama—Pergulatan Intelektual Membela Demokrasi: Setangkai Kesaksian Sosok AE Priyono—terlalu banyak memuat kenangan pribadi teman-teman dekat Priyono. Hanya ada sembilan tulisan Priyono yang bisa pembaca nikmati di dalamnya, padahal tulisannya, baik itu sebagai artikel di koran, situs web, maupun sebagai pengantar atas buku yang dia sunting, cukup banyak.

Di antara tulisan teman-teman Priyono, tak banyak yang mencoba mengulas pemikirannya secara kritis. Dari yang sedikit itu, tulisan Coen Husain Pontoh, Darmawan Triwibowo, dan terutama Yudi Latif bisa menambal kekurangan tersebut.

Jika membaca pemikirannya dalam sembilan tulisan dalam buku ini, Priyono tampak pemikir yang konsisten. Dia selalu tak alpa mengungkap kecemasan akan hilangnya nalar publik dan bahkan publik (demos) itu sendiri dalam demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang semestinya emansipatoris dan melibatkan partisipasi publik kini cuma demokrasi prosedural elitis yang anti-publik. Pemikirannya seakan merefleksikan kekhawatiran Socrates akan tersingkirnya para filsuf (intelektual) dari gelanggang publik, yang kemudian digantikan oleh para demagog (pemburu popularitas).

Priyono memandang publik dan ruang publik telah dibajak oleh tiga kepandiran sekaligus: oikos (politik dinasti; elitisme), idios (privatisme), dan etnos (primordialisme). Dengan kata lain, tiga kekuatan pembajak demokrasi adalah oligarki politik, oligarki bisnis, dan oligarki keagamaan. Tiga kekuatan ini tak mesti tersekat-sekat. Mereka bisa jadi politisi, pemilik kapital, dan agawaman sekaligus.

Bagaimana bisa primordialisme atau terutama konservatisme bergandengan tangan dengan elitisme dan privatisme di alam demokrasi liberal? Priyono tak membahas persoalan ini.

Namun, jika menggunakan kacamata analisis Priyono tentang publik dan privat, kita sebenarnya bisa melihat bahwa liberalisme memiliki irisan kepentingan dengan konservatisme. Liberalisme menolak keterlibatan negara dalam urusan publik dan privat. Konservatisme menuntut keterlibatan negara dalam urusan privat tapi tak peduli apakah negara terlibat dalam urusan publik. Jadi, keduanya cuma bertengkar dalam hal-hal privat, dan bukan dalam urusan publik.

Pada gilirannya, kekuatan konservatif bisa berfungsi mengaburkan ruang publik dan mendistraksi publik dari wacana publik. Mereka, misalnya, lebih doyan mengulik agama atau urusan berbusana ketimbang rekam jejak politisi dalam kebijakan publik. Mereka tak ambil pusing, misalnya, dengan kebijakan neo-liberal di banyak isu publik (pertanahan, perburuhan, tata ruang, dan ekonomi). Ketertarikan mereka hanya kepada isu privat menjadi makanan empuk kekuatan oligarki liberal yang dengan senang hati mengerahkan pasukannya untuk melayani kelompok konservatif dalam pertengkaran tak berujung.

Maka, korban utama dari pembajakan demokrasi, seperti terbaca dalam pemikiran Priyono, adalah hilangnya nalar publik atau—yang ditulis Yudi Latif—dengan “matinya intelektualisme”. Di media sosial sekalipun, yang sempat menjadi harapan Priyono untuk menjadi ruang publik baru, perbincangan justru makin dangkal. Argumen dilibas dengan sentimen. Berbagai kepentingan yang semestinya disampaikan melalui deliberasi nalar publik (apa manfaatnya bagi kepentingan bersama) justru dibungkus dengan nalar privat (penghinaan, perundungan, penistaan) dan nalar bengkok (labelisasi, generalisasi, penghakiman).

Yudi sudah tepat saat menyebut fenomena tersebut dengan tumbuh subunya para “idiotes”. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang kemudian mengalami penyempitan makna ketika diserap oleh bahasa Perancis dan Inggris (menjadi ‘keterbelakangan mental’). Padahal, jika merujuk ke akar katanya, idiotes atau idiot adalah orang-orang yang tak mampu membedakan mana persoalan privat dan persoalan publik. Sehingga, kita saat ini seperti kehilangan kemampuan untuk mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan dengan argumentasi deliberatif.

Saya pernah mencuit tentang istri pejabat militer yang mengenakan masker bernilai 20-an juta rupiah sebagai perilaku tak etis. Cuitan balik yang saya terima lebih menyoal urusan privat: “Biarin aja, wong dia orang kaya, kok”; “Iri itu tanda tak mampu”. Di lain waktu, saya pernah membantu perjuangan warga melawan korporasi pelanggar hukum. Sebagian warga lain merundung warga yang berjuang dan mengatakan, “Kami senang-senang saja dengan keberadaan korporasi itu.” Padahal, pelanggaran hukum sama sekali tak berhubungan dengan kesenangan atau kebahagiaan sekelompok orang meskipun jumlah mereka lebih banyak.

Begitulah, “publik” demokrasi Indonesia saat ini. Tak mampu mengerek nalar ke level publik. Terus berkutat di level privat.

Priyono pun menulis bahwa warga negara kini telah berubah dari political-citizen menjadi sekadar economical-consumer. Demos telah lenyap dan yang tersisa hanya para demagog. Itu tak hanya berlaku buat para politisi. Orang-orang pada umumnya kini cuma memburu popularitas: cuitan, cuitan balik, like, dan love. Mereka asyik mencipta ruang gema (echo chamber), di mana di dalamnya merasa nyaman dengan opini masing-masing, tanpa keinginan untuk berinteraksi dengan pandangan berbeda.

Di tengah kondisi seperti itu, Darmawan Triwibowo menilai sosok pemikir seperti Priyono bak seorang resi pertapa. Sendirian dan kelelahan. Darmawan mengisahkan sebuah diskusi di mana Priyono menjadi pembicaranya. Anak-anak muda yang hadir dalam diskusi itu memandang keresahan Priyono mengawang-awang, cuma gimnastik intelektual yang tak bisa segera memberi solusi bagi persoalan.

Darmawan melihat semangat zaman telah menyisihkan model aktivisme seperti Priyono. Aktivisme kini berbentuk tagar, trending topic, video obrolan ngalor-ngidul 10-15 menit dengan kata-kata ofensif, cuitan maksimal 280 karakter, dan postingan satu kalimat pendek dengan latar warna-warni, atau meme berisi sarkasme.

Darmawan mungkin benar. Mungkin itulah semangat zaman saat ini: serba singkat, visual, ofensif, dan dangkal. Dengan begitu, Darmawan sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa intelektualisme telah mati, bahkan di kalangan menengah terdidik sekalipun.

Menjelang akhir hayatnya, AE Priyono masih yakin bahwa publik sejati masih bisa merebut ruang publik dari pembajakan oligarki. Salah satu cara yang dia usulkan adalah go politics. Para aktivis harus terlibat dalam proses politik perebutan kekuasaan.

Coen Husain Pontoh tampak tak sependapat. Dia menulis, oligarki tak membajak demokrasi tapi sistem, mekanisme, dan prosedur demokrasilah yang dibuat untuk melayani kepentingan elite. Demokrasi elektroal yang membutuhkan duit dalam jumlah besar memberi akses eksklusif kepada orang superkaya untuk mengendalikan politik elektoral dan memberangus ruang publik.

Sebaliknya, aktivis yang mencoba peruntungan dalam politik kekuasaan pada akhirnya cuma menjadi corong oligarki. Sebab, dalam sistem seperti itu, bukan intelektualisme dan nalar publik (demos) tapi popularitaslah (demagog) yang direken.

Lalu, apakah kita hanya bisa pasrah menghadapi situasi kemunduran dan bahkan pembusukan demokrasi ini?

Dalam Republic, Socrates memang tampak lebih menyukai—katakanlah—suatu jenis “oligarki intelektual”, atau yang dikonsepsi Plato sebagai “kekuasaan para filsuf”; “pemerintahan kaum bijak”, daripada demokrasi liberal. Tapi, Socrates juga mengisyaratkan dia bisa menerima demokrasi sepanjang kita terus berusaha mendidik warga negara. Sebab, bagi Socrates, memilih bukan perkara intuisi tapi juga intelek.

Priyono pun menyatakan betapa pentingnya pendidikan kewargaan dalam demokrasi agar demos tetap berdaulat dan ruang publik tetap hidup. Persoalannya, solusi ini adalah jalan panjang nan sunyi: sunyi dari gebyar popularitas dan gemerincing fulus.

Namun, seperti darah para martir yang menyuburkan tanah perlawanan, Yudi Latif berharap, ide-ide yang ditinggalkan AE Priyono menjadi benih yang akan menyuburkan bumi intelektualisme dan nalar publik di negeri ini. Semoga![]