Di permukaan, Enola Holmes lebih banyak menampilkan sisi hiburan. Tapi, jika mengamati lebih jauh, kita bisa melihat film ini memendam kritik terhadap nuansa misoginis dalam karakter Sherlock Holmes ciptaan Arthur Conan Doyle.

ENOLA Holmes mendapat sambutan positif. Ia menjadi film paling banyak ditonton di Netflix selama sepekan sejak dirilis pada 23 September 2020 sebelum kemudian disalip serial baru Ratched. Di situs rating Rotten Tommatoes, Enola Holmes memperoleh angka 92 persen. Ini menandakan respons positif secara umum, baik dari penonton maupun kritikus.

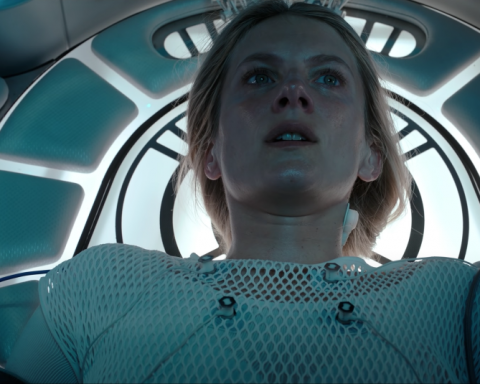

Sebagian besar kritikus memuji akting bintang muda (16 tahun) Inggris yang tengah naik daun, Millie Bobby Brown (Stranger Things). Millie yang juga memproduseri film ini berhasil menghadirkan kesegaran humor cerdas ke dalam kisah yang didasarkan pada The Case of Missing Marquess (2006), seri pertama dari enam seri petualangan Enola Holmes karya pengarang Amerika, Nancy Springer.

Enola Holmes tak menghadirkan misteri serumit Sherlock Holmes. Tak banyak teknik deduksi ala Sherlock dalam film ini. Enola (Millie) lebih berfokus pada upaya pemecahan kode-kode yang diajarkan ibunya, Eudoria (Helena Bonham Carter). Kebanyakan kasus Sherlock berlapis-lapis, dan seringkali pembaca atau penonton harus menunggu sang detektif memecahkannya di akhir kisah. Tapi dalam Enola Holmes, penyelidikan Enola lebih mudah untuk diikuti karena linear dan berdasarkan pengamatan empiris pada lokasi kejadian.

- Judul Film: Enola Holmes

- Sutradara: Harry Bradbeer

- Penulis: Jack Thorne

- Pemain: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge

- Rilis: 23 September 2020 (Netflix)

- Durasi: 123 menit

Di permukaan, Enola Holmes lebih banyak menampilkan sisi hiburan: humor dan kesegaran akting Millie yang bernarasi langsung kepada kita (breaking the fourth wall). Tapi, jika mengamati lebih jauh, kita bisa melihat film ini memendam gugatan dan kritik terhadap budaya konservatif (di era Victorian) dan nuansa misoginis dalam karakter Sherlock Holmes ciptaan Arthur Conan Doyle. Lebih daripada itu, ia bercerita tentang gerakan proto-feminisme dalam memperjuangkan hak pilih pada akhir Abad ke-19.

Sutradara Harry Bradbeer dan penulis skenario Jack Thorne jeli menyelipkan tema cukup kompleks tersebut ke dalam film. Dalam buku, Eudoria meninggalkan Enola untuk hidup bersama orang Rom, atau yang sering disebut secara sarkas dengan kaum gipsy untuk melawan kukungan aturan budaya terhadap perempuan di era Victorian. Tapi, dalam film, Eudoria menghilang dari rumah untuk tujuan lebih besar: terlibat dalam sebuah perkumpulan rahasia perempuan yang memperjuangkan hak pilih.

Hal itu merupakan perubahan signifikan yang Bradbeer dan Thorne buat terhadap buku Springer. Ini sebuah perubahan menarik di tengah geliat politik identitas dan konservatisme di banyak negeri saat ini.

Ini juga menunjukkan bagaimana film sebagai media berinteraksi dengan karya sastra dan kondisi sosial-politik. Karakter Enola dan Eudoria juga sebenarnya ciptaan eksklusif Springer karena Doyle tak pernah secara jelas menceritakan latar belakang keluarga Sherlock, terkecuali kakaknya Mycroft. Jadi, terjadi interaksi intertekstual menarik: adaptasi Springer atas cerita Doyle yang kemudian diadaptasi lagi oleh Bradbeer dan Thorne. Setiap adaptasi melahirkan pembaruan yang menjadikan cerita detektif ini makin menarik.

Dalam buku, Springer juga tidak menulis Enola sempat ditemukan dua kakaknya, Sherlock (Henry Cavill) dan Mycroft (Sam Claflin), sehingga terpaksa memasuki sekolah perempuan (finishing school) yang dikelola Miss Harrison (Fiona Shaw). Dengan perubahan ini, Bradbeer dan Thorne tampaknya ingin menunjukkan bagaimana konstruksi sosial masyarakat di era Victorian terhadap perempuan. Perempuan harus dibentuk sesuai pandangan sosial tertentu: patuh kepada etiket ketat seperti mengenakan korset, bertutur sopan, dan menjalani tahapan hidup membosankan (menjadi istri, ibu, dan kemudian mati).

Eudoria adalah antitesis dari perempuan era Victorian. Dia janda (status mengerikan pada saat itu sehingga pemiliknya harus mengenakan gaun serba hitam di ruang publik) tapi punya semangat pembebasan membara. Dia mendidik anak perempuannya, Enola, dengan materi-materi tak lazim saat itu: sastra, sejarah, sains, dan bahkan jiu-jitsu. Eudoria tak pernah mengajarkan memasak atau merajut kepada Enola. Eudoria sebenarnya bukan karakter asing bagi Helena Carter karena dia pernah memerankan aktivis perempuan Edith Ellyn (karakter yang konon merujuk kepada perpaduan antara aktivis jago bela diri Edith Garrud dan aktivis militan Edith New) dalam Suffragette (2015).

Eudoria juga menanamkan nilai progresif kepada Enola. Perempuan harus hidup mandiri dan mengikuti kata hari: tak bergantung kepada lelaki dan tak didikte lingkungan sosial. Nama Enola juga merupakan permainan kata dari Alone: sendiri.

“Tapi kini aku paham, sendirian tak harus kesepian. Ibu tak menginginkan itu. Dia ingin aku menemukan kebebasanku, masa depanku, tujuanku,” kata Enola tentang namanya di akhir film.

Kembali ke gerakan rahasia Eudoria, yang tampaknya menjadi bagian paling tak nyaman untuk dibicarakan dalam film ini. Gerakan ini memilih cara-cara militan dalam mencapai tujuan perjuangan mereka. Saat melacak jejak ibunya, Enola menemukan tumpukan bubuk mesiu di sebuah gudang di Limehouse Lane. Ia juga mendapati selembar pamflet berbunyi: protest, unrest, and civil disobidience. Gerakan ini juga mendidik kaum perempuan dengan jiu-jitsu di lantai atas kedai teh apik yang dikelola Edith (Susie Wokoma). Di akhir film, kepada Enola, Eudoria bahkan mengatakan, “You have to make some noise if you want to be heard.”

Anda bisa jadi tak setuju dengan pilihan cara tersebut. Tapi, sejarah menyaksikan bahwa hak pilih baru diberikan kepada perempuan setelah aktivis perempuan yang tergabung dalam Women’s Social and Political Union (WSPU), seperti Edith Garrud dan Edith New, melancarkan serangkaian aksi militan. Edith Garrud adalah guru jiu-jitsu yang melatih satuan pengamanan di WSPU sementara Edith New adalah aktivis perempuan yang memilih cara militan dalam taktik aksinya. Bradbeer tampaknya ingin menghormati duo-Edith itu dalam satu karakter Edith.

Sosok Edith juga menarik untuk diperhatikan. Ia perempuan kulit hitam berjiwa pemberontak di era Victorian. Bradbeer sepertinya ingin menunjukkan bahwa gerakan proto-feminisme pada masa itu sudah mengadopsi pemahaman perjuangan lintas-etnis.

Karakter Edith pula yang dibebani tugas untuk mengkritik nuansa misoginis dalam karakter Sherlock. Dalam sebuah adegan, dia mengkritik Sherlock yang tak peduli kepada kondisi sosial-politik (dalam konteks ini tekanan yang dihadapi kaum perempuan di masa Victorian) dan hanya asyik mengendus jejak kaki dan debu. Di sini ada percakapan menarik antara Edith dan Sherlock.

“Kau tak tertarik politik. Kenapa?”

“Karena itu membosankan.”

“Karena kau tak tertarik mengubah dunia, yang sangat cocok denganmu.”

Dalam serial Sherlock, karakter ini memang digambarkan dingin terhadap perempuan. Sebagian kritikus bahkan menganggap Sherlock tak menyukai perempuan karena sang detektif menilai perempuan cenderung histerikal dan tak bisa berpikir logis. Mungkin satu-satunya karakter perempuan yang bisa memaksa Sherlock mengagumi sosok perempuan adalah Irene Adler, cinta platonik Sherlock meskipun karakter perempuan tersebut hanya tampil dalam satu seri.

Sherlock juga menikmati posisinya di tengah masyarakat Victorian. Ia kerap membantu kepolisian Inggris dalam mengungkap banyak kasus. Ini memberinya semacam privilege, sehingga—seperti disindir Edith—tak mau peduli dengan kondisi sosial-politik yang selama ini membuat dia sangat nyaman berada di dalamnya.

Dalam sebuah wawancara, Springer pernah mengatakan bahwa alasan dia menciptakan karakter Enola sebagai jagoan detektif perempuan adalah karena Doyle seakan memandang perempuan tak signifikan dalam ceritanya—meskipun tak bisa dinilai misoginis secara mutlak. Dengan alasan yang sama, Springer juga menciptakan karakter jagoan Rowan Hood, anak perempuan Robin Hood.

Petualangan Enola mencari ibunya mempertemukan dia dengan Lord Viscount Tewkesbury (Louis Partridge), bangsawan muda yang mewarisi kursi di House of Lords dari mendiang ayahnya. House of Lords adalah majelis tinggi dalam sistem bikameral parlemen Inggris. Anggota House of Lords tidak dipilih melainkan ditunjuk dari kalangan bangsawan dan agamawan. Masih dipertahankan hingga kini, House of Lords memiliki wewenang untuk meninjau setiap rancangan undang-undang yang diloloskan oleh House of Commons, majelis rendah yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

Tak hanya kursi House of Lords, Tewkesbury juga mewarisi pandangan progresif sang ayah. Jika duduk di kursi majelis tersebut, dia akan mendukung undang-undang reformasi hak pilih. Keberadaan Tewkesbury pun menjadi kunci pengesahan undang-undang tersebut di House of Lords.

Karena itulah, Tewkesbury diburu Linthorn (Burn Gorman), yang ternyata orang suruhan neneknya sendiri, The Dowager (Frances de la Tour). The Dowager memandang perluasan hak pilih akan membahayakan warisan Britania Raya, yang sebernanya berarti menggoyang kekuasaan darah biru. Pandangan The Dowager serupa dengan Mycoft, yang bekerja di pemerintahan. Dalam percakapan dengan Sherlock, Mycroft memandang hak pilih semestinya hanya diberikan kepada warga terdidik. Ironisnya, pandangan The Dowager dan Mycroft di Abad ke-19 disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika dia mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan di daerah dengan indeks pembangunan manusia yang sudah tinggi.

Enola kemudian berhasil menyelamatkan Tewkesbury dari Linthorn dan The Dowager. Bangsawan muda itu akhirnya duduk di kursi parlemen. Undang-undang reformasi hak pilih pun diloloskan oleh House of Lords.

Tapi, perjuangan Eudoria tampaknya belum tuntas. Jika merujuk sejarah, Undang-undang reformasi hak pilih pada 1884 (latar waktu film berlangsung), atau yang dikenal dengan sebutan Third Act Reform, baru memperluas hak pilih kepada warga laki-laki dengan pemilikan properti bernilai 10 paun ke atas. Undang-Undang itu sama sekali belum memberi hak pilih kepada perempuan dan 40 persen laki-laki dari kelas terbawah.

Menarik untuk menyaksikan kelanjutan cerita Enola dan perjuangan Eudoria jika Enola Holmes akan dibuatkan sekuelnya. Sejarah mencatat perempuan di Inggris Raya baru mendapatkan hak pilih pada 1928. Itu berarti perjuangan kaum perempuan merentang hingga dua generasi. Bukan tak mungkin dalam sekuelnya nanti Enola justru menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.[]