Penerbit Marjin Kiri menggelar diskusi buku C*abul Perbincangan Serius tentang Seksualitas Kontemporer karya Hendri Yulius. Lantas, ada apa dengan seks? Mengapa ia penting dibahas, apalagi diembel-embeli dengan “kontemporer” segala? Bukankah sejak dulu seks ya begitu-begitu saja?

Mengikuti diskusi buku saat matahari tepat berada di atas ubun-ubun–pada har libur pula–bisa jadi akan membuat Anda mudah mengantuk. Tapi, nanti dulu. Ini diskusi tentang seks. Tema yang justru bisa membuat Anda terjaga–dengan tawa atau setidaknya senyum-senyum kecil–sepanjang diskusi.

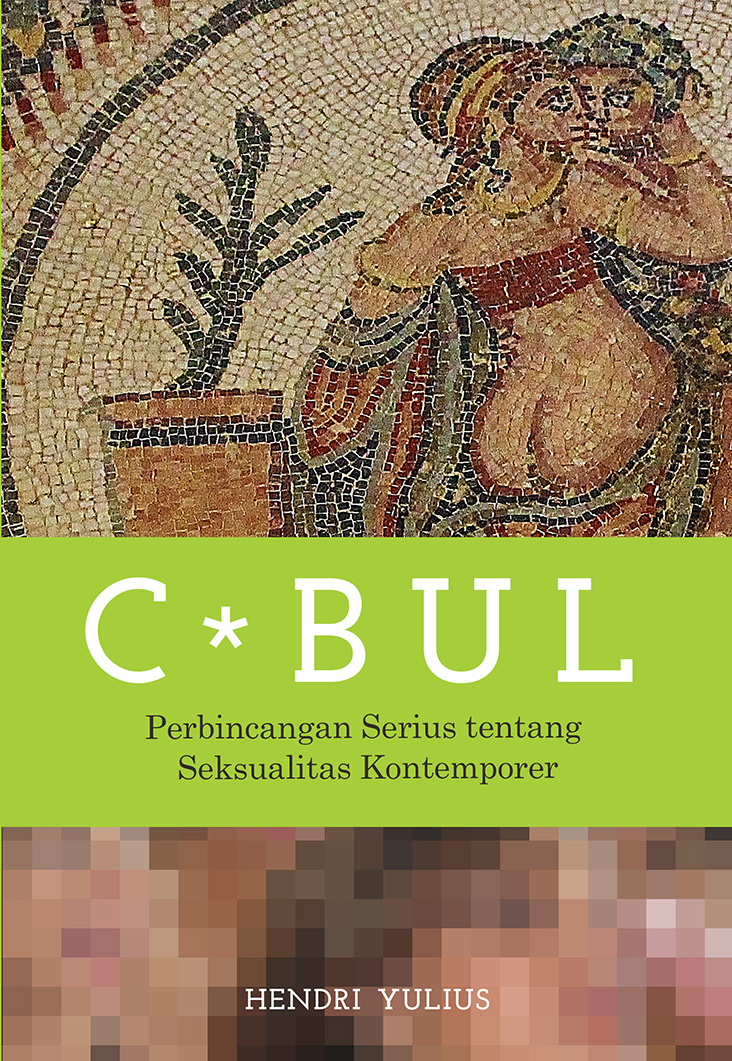

Pada Ahad pekan kemarin (10/11), Penerbit Marjin Kiri menggelar diskusi bertema “Bincang Serius tentang Seksualitas Kontemporer”. Tema ini berkaitan dengan penerbitan buku C*bul: Perbincangan Serius tentang Seksualitas Kontemporer karya Hendri Yulius. Diskusi diadakan di Pasar Buku Kenari, sebuah oase baru literasi di pusat kota Jakarta.

Lantas, ada apa dengan seks? Mengapa ia penting dibahas, apalagi diembel-embeli dengan “kontemporer” segala? Bukankah sejak dulu seks ya begitu-begitu saja?

Hendri membuka perbincangan dengan memaparkan alasan kenapa dia melahirkan buku ini. Bagi Henry, seks itu istimewa. Dia sangat diinginkan tapi sekaligus pembicaraan tentangnya di ruang publik dengan sangat “bernafsu” ditolak.

Padahal, sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, seks semestinya diperbincangkan secara terbuka seperti halnya bentuk kebudayaan lain. Tapi, karena kabut ketabuan tentang seks begitu tebal, Henry mengatakan, salah satu–jika bukan satu-satunya–jalan untuk membicarakan seks adalah melalui ranah akademik.

“Ketika diskusi (tentang seks) dibungkam, saya merasa sulit sekali untuk membuka percakapan tentang seks kecuali lewat ranah akademik,” ujarnya yang tampil energik dalam diskusi.

C*bul sendiri bukan buku pertama Hendri. Sebelumnya, jebolan studi di bidang gender dan kajian budaya dari University of Sidney, Australia, ini menulis Coming Out (2015, Kepustakaan Populer Gramedia) dan Tidak Semua Seks itu Jorok (2019, Elex Media Komputindo). Keduanya soal seks. Yang pertama membahas homoseksualitas dan yang kedua tentang fenomena seksualitas dalam konteks sosial masyarakat.

Berangkat dari kajian budaya (cultural studies), Hendri kerap mengaitkan seksualitas dengan konstruksi sosial-politik, termasuk tampaknya juga dalam C*bul. Memang itulah salah satu ‘kegenitan’ khas cultural studies: selalu ingin mengungkap relasi kuasa dalam praktik-praktik kebudayaan homo sapiens.

Bersamaan dengan peluncuran Coming Out pada 2015, Hendri berkisah, meledaklah di masyarakat perdebatan tentang homeseksualitas. Kontroversi dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (yang sebenarnya ditetapkan pada 2014) yang mengharamkan aktivitas kalangan LGBT. Tak lama kemudian, menurut Hendri, Coming Out pun menghilang dari pasaran meski sempat mendapat sambutan positif, terutama dari kalangan akademisi.

Kondisi itu sempat membuat naskah C*bul sulit diterbitkan. Pada 2018, kata Hendri, penerbit (tak disebut penerbit apa) menolak menerbitkan naskah itu karena toko buku menolak menjualnya hingga dia menemukan Marjin Kiri yang bersedia melawan arus dan menerbitkan buku ini.

Judul C*bul (Anda tentu sudah bisa menebak huruf vokal yang disembunyikan itu) pun dipilih Hendri sebagai simbol perlawanan terhadap rezim sensor. Dia bilang, tanda bintang adalah permaianan sensor, sehingga buku ini tak mudah diidentifikasi.

“(Sebab) membahas seksualitas saja menakutkan, apalagi pornografi,” kata Hendri.

Ya, C*bul memang secara khusus membahas pornografi meski tak ada kata pornografi dalam judulnya. Tapi, dari daftar isinya saja, Anda yang terbiasa ‘bertafakur’ semalam suntuk mencari dan menonton bokep bisa langsung mengenalinya. Ada istilah-istilah semacam peeping tom, gangbang, dan cumshot.

Lantas, mengapa harus pornografi?

Hendri melihat pornografi sebagai bentuk paling jujur dari kompleksitas hasrat seksual manusia. Bahkan, jauh sebelum teknologi visual semakin mendorong pengungkapan imajinasi seksual, kompleksitas tersebut sudah lebih dulu terekam. Dalam pengantar C*abul, Hendri, misalnya, mencontohkan bagaimana Donatien Alphonse Francois atau yang tenar dengan “Marquis de Sade” pada Abad ke-18 sudah menyemburkan beragam fantasi–bisa disebut juga “kegilaan”–hasrat seksual dalam novelnya Les 120 Journées de Sodome ou l’école du libertinage (120 Hari Sodomi).

Karena itu, membahas seksualitas yang kompleks, bagi Hendri, mau tak mau mesti memberi perhatian kepada pornografi. Terlebih, pornografi kini telah menjadi media kebudayaan yang selayaknya dikaji seperti televisi, suratkabat, dan film.

Fantasi dan obsesi seksual juga kian kompleks seiring perkembangan teknologi visual. Kemunculan cybersex, misalnya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru menikmati seksualitas, termasuk di antaranya ketika adegan persenggamaan kini bisa dipilih dan ditentukan si penonton.

“Di Barat, porn studies bahkan sudah menjadi bagian dari kajian akademik,” kata Hendri.

Pornografi, terlebih di ranah digital, semakin sulit dibendung oleh rezim sensor. Dengan program gratisan, orang sudah bisa mengakali blokir. Karena itu, ketimbang sibuk dengan “larang-melarang”, kata Hendri, adalah lebih baik memberi pemahaman tentang seksualitas, khususnya kepada anak-anak muda.

“Saya percaya, sedikit banyak pornografi membentuk dan memengaruhi cara kita melihat dan memikirkan seks, bahkan mempraktikkanya.”

Karena perbincangan tentang seks dianggap tabu, tak sedikit anak muda belajar seks dari bokep. Sayangnya, karena tak mendapatkan pemahaman, banyak yang mempersepsi apa yang ditampilkan dalam adegan sebagai sesuatu yang riil. Misalnya, hubungan seksual harus berlangsung di atas sepuluh menit. Jika tidak, maka ada anggapan itu gagal.

“Padahal, apa yang ditampilkan dalam film porno itu hasil editan. Hasil cut berkali-kali, dan para aktornya bisa istirahat dulu,” kata Hendri.

Hendri mengakui bahwa bukunya sarat dengan referensi teori-teori Barat. Menurutnya, bagaimanapun kompleksitas seksual lebih banyak dikaji oleh pemikir Barat.

“Apa saya korban kolonialisasi teori Barat? Sebenarnya dalam buku ini, saya mencoba untuk mengupas dan memperlihatkan bahwa teori-teori ini juga ada keterbatasannya.”

Bagi Hendri, dengan menggunakan teori-teori Barat, C*abul ingin lebih dulu membuka kebisuan tentang narasi seksualitas. “Dengan memperlihatkan keterbatasan teori-teori tersebut dalam konteks Indonesia, saya ingin mengundang penulis-penulis lain untuk terlibat dalam diskursus ini dan menunjukkan bahwa kita sendiri punya narasi dan kompleksitas sendiri tentang seksualitas yang tak bisa ditangkap oleh teori-teori Barat tadi.”

C*bul setebal 272 halaman tampaknya dikerjakan serius. Ia kaya referensi. Dari mulai psikiatris, psikolog, seksolog, hingga tentu saja para punggawa cultural studies, Hendri jadikan rujukan.

Alhasil, menarik untuk membaca bagaimana Hendri membedah kompleksitas seksual dalam C*abul. Misalnya, bagaimanakah teori-teori feminisme, cultural studies, atau bahkan pemahaman keagamaan memandang cumshot, adegan yang bisa dibilang menjadi ikon dalam bokep.[]