Menyusul Revolusi Iran 1979, bersama Ali Syariati dan Murtadha Muthahhari, Hossein Nasr dan pemikirannya mulai dikenal dan memengaruhi diskursus Islam di Indonesia. Nasr dianggap berperan dalam menyediakan landasan filosofis bagi diskursus pluralisme agama.

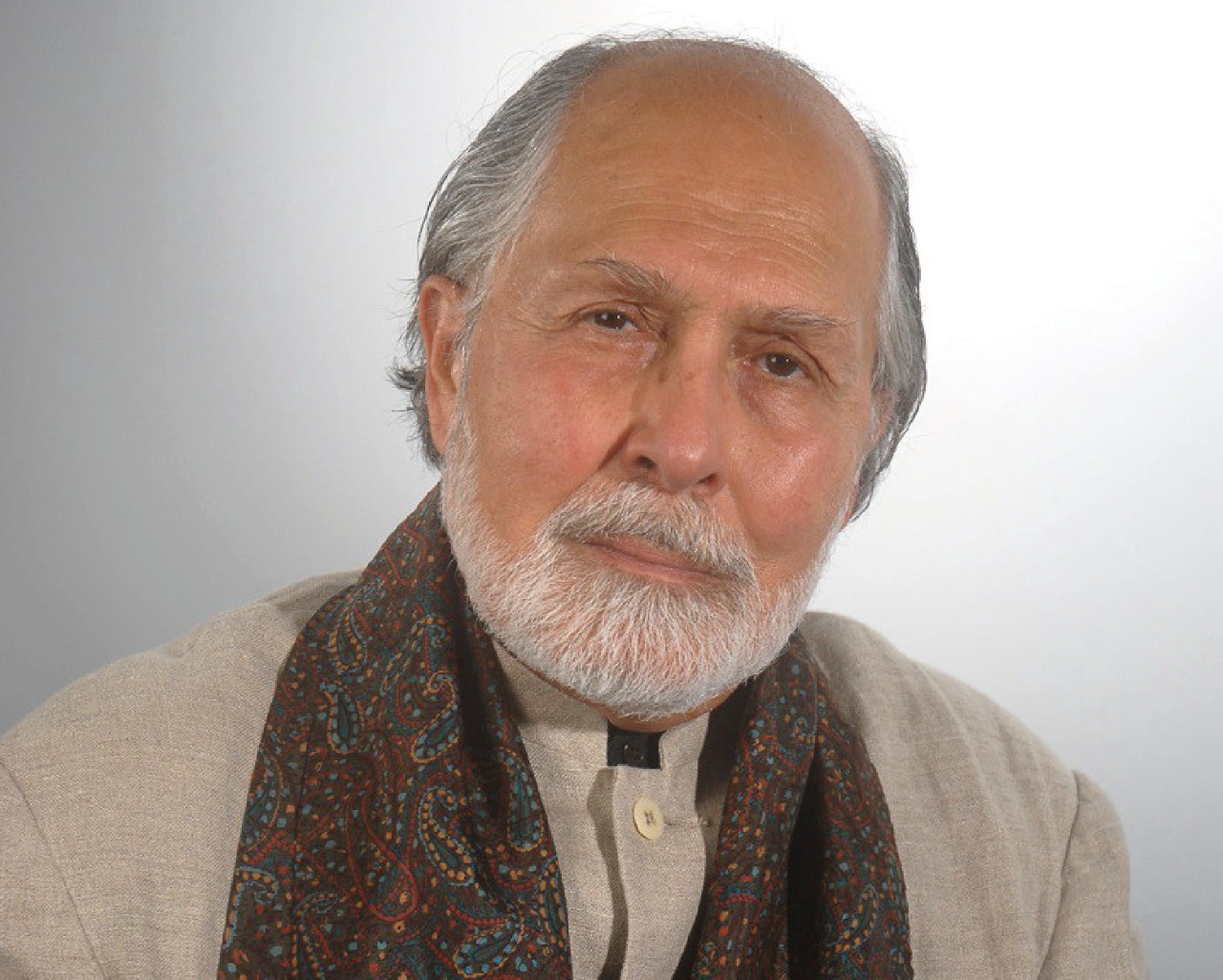

Seyyed Hossein Nasr adalah cendekiawan terkemuka Amerika-Iran. Tumbuh dalam sistem pendidikan tradisional dan modern, Nasr dikenal sebagai pemikir penganjur tradisionalisme, perenialisme, dan sakralitas pengetahuan, atau apa yang disebutnya sebagai scientia sacra.

Pemikiran Nasr dibentuk oleh tiga latar belakang: sufisme, Syiah Islam, dan Persia. Dari Timur, pemikir yang memengaruhi pemikiran Nasr adalah Ibn Sina, Ibn Arabi, Suhrawardi, dan dalam batas tertentu Mulla Shadra. Dari Barat, figur intelektual yang berperan membentuk pemikiran Nasr, antara lain adalah Bertrand Russell, Giorgio de Santillana, Frithjof Schuon, René Guénon, Ananda Kentish Muthu Coomaraswamy, Titus Burckhardt, Martin Lings, Marco Pallis, Huston Smith, Louis Massignon, dan Henry Corbin—sebagian besar dari mereka merupakan perenialis dan tradisionalis.

Dalam periode hidupnya di iran (1958-1979), pemikiran Nasr bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Nasr berupaya menunjukkan apa yang disebut sebagai “Islamic Science” sebagai pandangan hidup alternatif terhadap realitas, dan bukan jembatan atau tahapan dari sejarah perkembangan sains Barat. Kedua, Nasr menulis tema filsafat perenialisme terkait dengan ideal, realitas, alam, manusia, dan agama.

Di Amerika Serikat, lahirlah magnum opus Nasr: Knowledge and the Sacred. Buku ini berawal dari kuliah-kuliahnya pada sebuah forum prestisius di Skotlandia, Gifford Lectures.

Dalam buku ini, dia menggambarkan problem desakralisasi sains, gagasan tentang hierarki dan keserbaragaman yang berkembang dalam sains dan seni tradisional dari sudut pandang tradisional. Dari buku inilah, dia menghasilkan ide scientia sacra, yang menurutnya hidup dalam setiap tradisi.

Di sinilah, makna tradisi menemukan penjelasannya yang paling mendalam. Bagi Nasr, tradisi sangatlah penting. Itulah mengapa dia memberi definisi yang berbeda kepada kata ini.

Tradisi, menurut Nasr, adalah kebenaran atau prinsip yang bersumber dari dimensi ketuhanan, yang diungkap atau disingkap kepada manusia. Ia pada kenyataannya adalah seluruh sektor kosmik melalui beragam figur yang dibayangkan sebagai utusan, nabi, avatar, Logos, atau agensi-agensi transmisi lainnya beserta semua percabangan dan penerapan dari prinsip ini di realitas-realitas berbeda, termasuk struktur sosial dan hukum, seni, simbolisme, sains, dan tentu saja mencakup Pengetahuan Tertinggi (Supreme Knowledge) bersama dengan media-media untuk memperolehnya.

Dalam buku itu, Nasr juga mencoba menjelaskan semua aspek tradisi Islam secara adil. Dia menggambarkan konflik antara tradisi dan modernisme dalam beragam domain kultural. Dia pun menarik perhatian pembaca kepada fenomena kemunculan pemikir Barat tradisionalis tentang Islam, seperti Louis Massignon, Henry Corbin, dan Titus Burckhardt.

Menurut Nasr, merekalah yang mencoba memahami realitas Islam dalam cara yang berbeda dari kebanyakan kolega mereka. Mereka menulis dengan simpati dan cinta untuk menangkap segala aspek dari tradisi islam dalam cara yang paling autentik.

Nasr juga menjelaskan peran agama dalam menjaga hierarki dan kualitas suci dari kosmos. Di sini, dia masuk ke dalam isu krisis lingkungan dalam perspektif tradisionalis.

Semua itu menunjukkan, meskipun temanya beragam, pandangan Nasr berpusat pada tradisionalisme, perenialisme, dan kesucian ilmu pengetahuan atau scientia sacra. Huston Smith menggambarkan karakter pemikiran Nasr sebagai “kaya informasi dengan kombinasi kedalaman metafisika”.

Pengaruh pemikiran Nasr di dunia Muslim dapat dilihat dari bekas-bekas mahasiswanya saat dia mengajar di Amerika Serikat (Temple University dan George Washington University), dan juga tentu saja penyebaran buku-bukunya. Beberapa murid Nasr selama dia di Amerika adalah para intelektual Muslim asal Malaysia, seperti Osman Bakar, Saleh Yaapar, Baharuddin Ahmad, dan Zailan Moris. Lalu ada asal Turki seperti Ibrahim Kalin, Walid Ansari (Mesir), dan Ibrahim Abu Rabi (Palestina).

Lalu bagaimana pemikiran Nasr berinteraksi dengan gagasan-gagasan intelektual Indonesia?

Asfa Widiyanto dalam artikelnya “The Reception of Seyyed Hossein Nasr’s Ideas within the Indonesian Intellectual Landscape” (Studia Islamika: 2016) mencoba menjawab pertanyaan tersebut, dengan menelusuri terjemahan karya-karya Nasr ke dalam bahasa Indonesia, karya tentang pemikiran Nasr, dan kutipan dari karya Nasr yang muncul dalam karya intelektual Indonesia. Artikel ini secara khusus menyelidiki dampak perspektif Nasr terhadap pemikiran dua intelektual Indonesia, yakni Nurcholis Madjid dan Komaruddin Hidayat.

Pemikiran Nasr sangat dipengaruhi oleh filsafat perenial (sophia perennis). Gagasan filsafat ini berpusat pada kebenaran universal dan abadi, yang dalam Hinduisme dikenal dengan sanatana dharma dan dalam Islam, al-hikmah al-khalidah.

Filsafat perenial menggoncang fondasi yang membedakan antara filsafat dan agama, menekankan pada kedekatan antara keduanya dan prinsip universal yang mendasari semua agama. Ia menentang rasionalisme para filsuf Abad Pencerahan dan berupaya menjadikan dimensi ketuhanan sebagai sumber dari tradisi. Dalam konteks ini, Nasr berupaya keras menghidupkan kembali dimensi intelektual dari peradaban tradisional. Inilah tipologi pemikiran Nasr.

Dalam pengertian terbatasnya, Nasr menggunakan terminologi tradisi sebagai kebenaran abadi atau prinsip ketuhanan (divine principle) yang terus hidup selama bermilenia-milenia. Dalam pengertian lebih umum, dia menggunakan terminologi tradisi sebagai prinsip ketuhanan dan aplikasinya dalam beragam wilayah dari kehidupan manusia.

Jadi, dalam pandangan tradisionalis seperti Nasr, tradisi itu berkaitan dengan kebijaksanaan abadi yang ada di titik paling pusat dari setiap tradisi. Konsep tradisi seperti ini tidak berbeda dengan sophia perennis, sanatana dharma, dan al-hikmah al-khalidah. Itulah mengapa tradisionalis menyebut diri mereka perenialis.

Di sini, dia juga percaya bahwa Syiah berada dalam batas-batas tradisi Islam, sehingga berupaya mengungkap dan menampilkan warisan spiritual dan intelektual Syiah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tradisi Islam.

Pada titik ini, Nasr bisa dikatakan sebagai pemikir yang berpihak, bersekutu dengan apa yang disebut sebagai “kebenaran perenial” dan, dalam kata lain, “nilai-nilai tradisional”.

Nasr kemudian berpendapat sains modern kini berada dalam krisis. Itu karena sains modern mengingkari scientia sacra, yang dalam pemikirannya tak bisa dipisahkan dari sophia perennis dan nilai-nilai tradisi tadi. Menurutnya, manusia modern rela menjual “keabadian” demi menyembah “kemajuan”.

Di sinilah, bagi Nasr, sains modern sudah tak lagi “netral” (sacred) dan telah terbaratkan. Oleh karena itu, dia berupaya keras menunjukkan “sains Islami” bukan sebagai tahapan dari perkembangan sejarah sains (apalagi sains terbaratkan) tapi sebagai cara pandang alternatif terhadap realitas yang lahir dari tradisi Islam.

Di sini, Asfa menulis, kita bisa melihat perbedaan antara Nasr dengan Muhammad Iqbal. Iqbal sangat kritis terhadap sebagian aspek dari tradisi Islam, terutama sufisme, sementara Nasr adalah pendukung terkuat dari sufisme.

Dalam sebagian besar karyanya, target serangan Nasr adalah sekularisme, modernisme, rasionalisme, evolusionisme, materialisme, dan imperialisme. Nasr mengatakan adalah ironis bahwa sebagian intelektual muslim mengadopsi ideologi-ideologi tersebut lalu memberinya ajektiva “Islam”.

Jika karya Nasr dibandingkan dengan karya pendahulunya, Suhrawardi, maka kita bisa menemukan kesamaan paling utama. Dalam magnum opus-nya, Nasr berbicara tentang hubungan antara pengetahuan dengan Sang Suci dan memperkenalkan konsep scientia sacra. Suhrawardi juga berbicara tentang dengan hubungan antara pengetahuan dan iluminasi sebagai simbol dari Sang Suci (hikmah al-Isyraq) atau “pengetahuan dengan kehadiran” (al-’ilm al-hudhuri). Nasr dan Suhrawardi juga sama-sama berbicara tentang hierarki dari realitas.

Penerimaan Pemikiran Nasr di Indonesia

Pada akhir Juni 1993, Nasr datang ke Indonesia. Kunjungan ini dianggap sebagai momen signifikan dalam diskursus Islam di Indonesia. Dia memberikan tiga ceramah yang disponsori oleh Yayasan Paramadina dan Penerbit Mizan.

Kedatangan Nasr diliput oleh media-media nasional, seperti Republika, Panji Masyarakat, dan Majalah Tempo. Ulumul Qur’an, jurnal khusus ilmu-ilmu keislaman, juga memuat dua tulisan untuk menyambut kunjungan Nasr ke Indonesia.

Tak lama menjelang dan setelah kunjungan Nasr ke Indonesia, publikasi tentang Nasr di Indonesia meningkat secara jumlah. Asfa menulis, ini menunjukkan bahwa kunjungan Nasr ke Indonesia berhasil menstimulasi keingintahuan intelektual Indonesia kepada pemikiran Nasr. Mereka mulai membaca karya Nasr, sebagian dalam versi orisinal dan sebagian lain dalam versi terjemahan. Buku-buku karya Nasr yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merentang dari karya populer seperti Ideal and Realities of Islam dan Muhammad: Man of Allah, hingga karya-karya serius semacam Sufi Essays, Islam and the Plight of Modern Man, Three Muslim Sages: Ibn Sina, Suhrawardi, and Ibn ‘Arabi, dan Science and Civilization in Islam.

Asfa melihat Nasr, sebagai intelektual Iran, makin dikenal oleh audiens Indonesia sejak Revolusi Iran 1979 meskipun pada dasarnya Nasr bukanlah salah satu dari mereka yang terlibat dalam revolusi tersebut. Nasr lebih pantas disebut sebagai seorang intelektual daripada ulama yang terafiliasi dengan Syiah, seperti Khomeini dan Muhammad Husayn Tabataba’i.

Jadi, posisi Nasr bagi audiens muslim Indonesia tidak semestinya dipersepsikan dalam hubungan dengan doktrin agama tapi dengan aktivitas intelektual keagamaan. Apalagi Nasr berupaya mentransendensikan Syiah dan Islam, dan bahkan berupaya mencari kedekatan yang mendasari semua agama.

Pengaruh Nasr juga berbeda dengan pengaruh pemikir revolusioner seperti Ali Syariati dan Murtadha Muthahhari. Pengaruh Nasr lebih berada pada dimensi intelektual sementara Syariati dan Muthahhari lebih pada aktivisme intelektual dan gerakan sosial.

Meskipun demikian, Asfa menyadari bahwa penerjemahan karya-karya Nasr ke dalam bahasa Indonesia tak bisa dilepaskan dari Revolusi Iran sebagai latar belakangnya. Penerjemahan kata pengantar yang ditulis Nasr untuk buku Tabataba’i Islam Syiah bisa dianggap sebagai repons terhadap keingintahuan orang Indonesia kepada mazhab yang mendorong Revolusi di Iran. Namun, perlu dicatat dalam kata pengantar itu, Nasr tidak berupaya menjadi propagandis Syiah. Dia berupaya menunjukkan Syiah sebagai salah satu wajah dalam tradisi Islam.

Ulumul Qur’an merupakan salah satu jurnal keislaman yang berupaya menyajikan medium bagi interaksi intelektual dengan Nasr dan perspektif perenialnya. Dalam salah satu edisi, jurnal itu menyajikan tulisan Nasr dan bekas murid-muridnya berikut tanggapan dari intelektual Indonesia. Edisi ini bisa membuat kita memahami bagaimana perenialisme dikembangkan oleh bekas murid-murid Nasr, terutama dari Malaysia, dan bagaimana intelektual Indonesia berinteraksi dengan semua itu.

Di antara intelektual Indonesia yang pernah menulis artikel tentang pemikiran Nasr adalah Victor Tanja, Nurul Fajri, Dawam Rahardjo, Abdul Hadi WM, Budhy Munawar-Rachman, Ihsan Ali Fauzi, Kautsar Azhari Noer, Muhammad Wahyu Nafis, dan Komaruddin Hidayat. Mereka menilai Nasr merupakan intelektual Muslim yang berhasil memproduksi pemikiran-pemikiran substantif tentang Islam, agama, dan kemanusiaan. Ini juga menunjukkan bahwa intelektual Indonesia telah lebih dulu akrab dengan karya-karya Nasr sebelum kedatangan Nasr ke Indonesia pada 1993.

Salah satu intelektual Indonesia yang banyak menulis artikel populer tentang Nasr di media massa adalah Zainal Abidin Bagir. Namun, Bagir mengkritik gagasan-gagasan filosofis Nasr setidaknya dalam dua aspek. Pertama, Nasr menjustifikasi intelek sebelum mengasumsikan eksistensinya. Kedua, Nasr menganalogikan klaim saintis tentang mekanika kuantum dengan klaim perenialis tentang sains intuitif. Terlepas dari kritik ini, Bagir mengapresiasi kontribusi Nasr dalam menyajikan filsafat dan perenialisme secara autentik kepada pembaca modern.

Zainal Abidin Bagir juga pernah mewawancarai Nasr. Pernyataan Nasr yang dia tekankan adalah bahwa kaki komunitas muslim harus berdiri kokoh di dua posisi. Pertama, dalam tradisi filsafat Islam dan kedua dalam pemahaman tentang dunia modern.

Asfa menulis, tema-tema Nasr yang sangat diapresiasi di Indonesia adalah spiritualitas, sufisme, sains, scientia sacra, seni sakral, Islam tradisional, perenialisme, dan pluralisme agama. Semua tema ini berpusat pada pilar-pilar utama dari struktur berpikir Nasr, yakni perenialisme, Islam tradisional, dan scientia sacra.

Lalu bagaimana interaksi intelektual antara Nasr dan Nurcholis Madjid, yang menjadi penanggap dalam ceramahnya pada 1993?

Madjid dalam sebuah sesi dialog berpendapat bahwa kritik Nasr terhadap modernitas terkadang di luar proporsi. Madjid menganggap sebagian muslim seringkali mempersepsi Barat, dan dalam kasus ini juga modernisme Islam, dalam pandangan yang sangat negatif sementara dia sendiri berpandangan bahwa seseorang harus mengakui kontribusi signifikan dari modernis seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal dalam pengembangan pemikiran dan pergerakan Islam.

Asfa menilai ini secara jelas menunjukkan bahwa Madjid tidak bersepakat dengan Nasr pada sejumlah isu, utamanya pertentangan antara Islam dan modernitas.

Namun, Madjid juga menyadari bahaya materialisme yang inheren dalam proses modernisasi. Materialisme menekankan pada aspek kuantitatif dari sesuatu daripada aspek kualitatif. Penekanan pada kuantitatif ini memiliki implikasi dalam mengabaikan kosmologi tradisional dan peran sosial agama.

Sains modern bagi Madjid tidak peduli kepada pencarian kebenaran tetapi kepada penyelesaian teka-teki yang inheren dalam paradigma saintifik yang mapan. Ini karena masalah “kebenaran puncak” tidak cukup berkorelasi dengan utilitarianisme material. Sains modern setelah Descartes berupaya untuk menghindari “pertanyaan puncak” (ultimate question). Madjid menekankan bahwa rasionalitas ekstrem dari manusia modern bisa berujung kepada marabahaya.

Asfa menyatakan bahwa pandangan Madjid tersebut menunjukkan kesamaan posisinya dengan Nasr mengenai sains modern.

Berkenaan dengan perenialisme, Madjid menganggap bahwa perenialisme adalah primordialisme karena ia yakin bahwa potensi manusia kepada kebaikan akan selalu ada, dan karenanya disebut perenial. Madjid menyatakan bahwa potensi ini tidak lain adalah fitrah dalam terminologi Islam.

Di sini, Asfa mengatakan dia melihat upaya Madjid untuk mengaitkan konsep fitrah yang dia gali dari pemikiran Ibn Taymiyya kepada gagasan sophia perennis yang dikembangkan oleh para perenialis. Madjid juga menjelaskan apa yang dia sebut dengan “sensitivitas fitrah”, yang kadangkala tenggelam dalam diri manusia karena kepadatan akumulasi dari pengalaman-pengalaman sosio-kulturalnya. “Sensitivitas fitrah” ini juga dekat dengan konsep dasar Nasr yang disebutnya intellectus (mata hati).

Madjid juga berpandangan bahwa Islam mengajarkan muslim untuk memiliki al-hanafiyah al-samhah, yakni spirit pencarian kebenaran yang sabar dan toleran serta tanpa fanatisme. Spirit ini membantu muslim untuk menemukan dimensi esoterik dari agama-agama di dalam pluralitas dimensi-dimensi eksoteriknya. Di sinilah, Madjid menganggap bahwa sufisme yang berurusan dengan aspek esoterik agama sebagai tingkat pengembangan tertinggi dari rasionalitas. Ini karena sufisme menangkap esensi di luar batas-batas penampilan luar yang secara alamiah paradoks dan beragam.

Madjid berpandangan bahwa sufisme merupakan upaya untuk meraih kebenaran holistik dalam bentuk-bentuk paradoks. Konsep pengetahuan dan kebenaran holistik bersumber dari ajaran Al-Quran tentang mendapatkan pengetahuan langsung dari Tuhan, atau apa yang disebut al-ilm al-laduni. Pada titik ini, tampak kedekatan perspektif Madjid tentang al-ilm al-laduni dengan konsep scientia sacra-nya Nasr dan al-ilm al-hudhuri-nya Suhrawardi.

Sementara itu, berbeda dengan Madjid, Komaruddin Hidayat telah menulis konsep manusia dalam pemikiran Nasr sejak dia masih menjadi mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa Hidayat tertarik dengan gagasan-gagasan Nasr pada tahap awal karir pendidikannya.

Namun, dalam sebuah sesi dialog, Hidayat menyebut figur Iran lain, yakni Ali Syariati, yang lebih populer jika dibandingkan Nasr. Bagi Hidayat, gagasan Syariati menarik, dan karenanya menjadi lebih populer. Gagasan Syariati lebih bisa dioperasikan dan menyentuh kebutuhan orang tertindas daripada gagasan Nasr.

Asfa menulis, ini menyebabkan posisi Hidayat kepada Nasr terkesan ambigu. Di satu sisi dia menerima gagasan Nasr, terutama tentang perenialisme, tapi di sisi lain menganggap ide Nasr tidak bisa dioperasikan jika dibandingkan dengan pemikiran Syariati.

Namun demikian, jika mengamati buku Hidayat yang ditulisnya bersama Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perenial, kita bisa menemukan bahwa, bukan saja menjelaskan filsafat perenial, buku ini juga menunjukkan bahwa filsafat perenial telah menjadi diskusi hangat di antara staf Paramadina. Hidayat kemudian dianggap sebagai salah satu intelektual Indonesia yang mempopulerkan filsafat perenial dalam lanskap intelektual Indonesia.

Hidayat membedakan agama sebagai meta-historis dan jalan universal menuju Keberadaan Tertinggi (Supreme Being) dengan agama sebagai pengalaman dalam menjumpai Keberadaan Tertinggi di sepanjang sejarah manusia. Dia juga menegaskan nilai-nilai metafisikal dan perenial di dalam agama bersesuaian dengan agenda humanisme.

Menurut Hidayat, figur seperti Frithjof Schoun, Nasr, dan Nurcholis Madjid sangat memperhatikan aspek-aspek esoterik-inklusif dari Islam daripada aspek-aspek esoterik-eksklusifnya. Hidayat juga berpendapat bahwa dimensi mistik-spiritual di dalam agama tertentu bisa menjadi alternatif bagi kebutuhan modern kepada spiritualitas. Posisi ini sama dengan posisi yang diyakini para perenialis.

Seperti juga Nasr, Hidayat berbagi pandangan bahwa sufisme bisa menjadi jawaban intelektual sekaligus spiritual bagi problem keterasingan manusia modern. Tesis utama Hidayat dalam salah satu bukunya adalah bahwa agama akan selalu bertahan, terlepas dari serangan-serangan ateisme dan sekularisme. Alasannya ada dua. Pertama, manusia mempunyai kebutuhan primordial kepada Keberadaan Tertinggi dan kehidupan bermakna. Kedua, rasionalitas semata tidak bisa menjadi ukuran kebenaran karena mitos dalam agama juga berisi kebenaran dan kebaikan yang tidak bisa dicapai oleh rasio.

Pada akhirnya, meskipun bukanlah satu-satunya yang menancapkan pengaruh melalui diskursus perenialisme di Indonesia, Nasr adalah perenialis paling dikenal oleh audiens intelektual Indonesia. Asfa menulis, yang mengejutkan adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap penyebaran ide Nasr ke kalangan intelektual Indonesia, seperti Komaruddin Hidayat, Muhammad Wahyu Nafis, Budhy Munawar-Rachman, Abdul Hadi WM, dan Kautsar Azhari Noer bukanlah murid langsung dari Nasr itu sendiri.

Asfa kemudian berkesimpulan ada keterikatan antara Nasr dan Madjid dalam isu-isu seperti perenialisme, pluralisme agama, dan krisis yang inheren dalam paradigma sains modern, meskipun gagasan perenialisme yang membentuk perspektif Madjid tidak semata-mata berasal dari Nasr.

Dalam lanskap intelektual Indonesia, Asfa menulis, Nasr mempunyai peran dalam menyediakan landasan filosofis bagi konsep pluralisme agama, yang menekankan dimensi esoterik dari beragam agama. Dalam konteks ini, Nasr memiliki dampak terhadap diskursus tentang esoterisme dan eksoterisme dalam lingkaran intelektual muslim Indonesia. Asfa berpendapat bahwa penekanan pada dimensi esoterik dari agama dan kritik terhadap formalisme agama telah membentuk karakter dari diskursus Islam di Indonesia pada hari ini.

Namun, di antara pilar-pilar bangunan pemikiran Nasr, kritik Nasr terhadap modernisme dan modernitas tidak begitu berpengaruh di Indonesia. Ini karena adanya tantangan dari Nurcholis Madjid yang menggarisbawahi karakter-karakter positif dari modernisasi dan modernitas.

Pada akhirnya, kepopuleran Nasr di Indonesia juga menunjukkan dia dipandang sebagai representasi dari tradisi filsafat Islam yang masih bertahan hidup di dunia Persia, utamanya dalam bentuk Mazhab Iluminasi. Tapi perlu dicatat juga bahwa pengaruh Nasr dalam lanskap pemikiran Indonesia lebih pada intelektualisme, dan bukan pada aktivisme serta pergerakan sosial.[]

Sumber:

Widiyanto, Asfa. 2016. “The Reception of Seyyed Hossein Nasr’s Ideas within the Indonesian Intellectual Landscape”. Studia Islamika 23 (2): 193–237: Jakarta.