Buku audio semakin menunjukkan eksistensi. Format ini mulai digarap serius, bahkan menjelma sebagai karya kreatif yang terpisah dari versi cetakan, dengan memasukkan komposisi suara, musik, dan bahkan suara kitar tiga dimensi.

THOMAS Alva Edison pernah punya visi 150 tahun lalu. Dia membayangkan, suatu waktu di masa depan, alat perekam suara ciptaanya (fonograf) bisa merekam sebuah novel, terutama untuk membantu orang buta.

Visi Edison tak bertepuk sebelah tangan. Dengan perkembangan teknologi informasi, suara kini bisa direkam tanpa batas. Alat perekam seperti fonograf yang dulu hanya sanggup menyimpan 12 menit suara berevolusi menjadi kaset, perekam portable, hingga perekam digital yang mampu merekam ratusan jam suara dalam satu perangkat mungil.

Andai masih hidup, Edison mungkin akan terkejut ketika mengetahui sudah lebih daripada 400 ribu judul buku direkam. Format buku seperti ini dikenal dengan buku audio (audiobook). Dengannya, orang bisa menikmati sebuah buku tanpa harus membacanya.

Perusahaan jasa konsultan Deloitte memprediksi bisnis buku audio bakal kian menggeliat di tahun ini. Peningkatannya bisa mencapai 25 persen dengan nilai 2,6 miliar dolar. Pasarnya meluas, tak hanya menyasar orang yang memiliki kekurangan dalam penglihatan tapi khalayak umum. Produksinya juga kian kreatif, tak sekadar merekam suara seorang narator tapi sudah memasukkan penciptaan komposisi suara, musik, dan bahkan suara kitar tiga dimensi (3D surround sound).

Menurut BBC, buku audio kini telah menjelma sebagai bentuk kreatif tersendiri, terpisah dari buku cetakan. Proses produksinya telah melibatkan narator profesional dan bahkan selebritas. Aktris Elisabeth Moss, misalnya, menarasikan The Handmaid’s Tale, novel karya Margaret Atwood yang diangkat menjadi serial televisi yang dibintangi Moss sendiri. Lalu ada nama aktris kawakan Meryl Streep yang menarasikan novel anak-anak karya EB White, Charlotte’s Web. Bahkan, novel eksperimental karya pengarang Amerika George Saunders, Lincoln in the Bardo, menampilkan 16 narator profesional sekaligus.

Bagi para penerbit buku konvensional, buku audio adalah kabar baik. Respons ini berbeda dengan saat e-book pertama kali muncul. Mereka memandang e-book bakal mematikan bisnis buku cetakan sementara buku audio justru dirasa sebagai pendorong bagi buku cetakan. Sebab, buku audio sebenarnya menarget mereka yang tak biasa membeli dan membaca buku, atau setidaknya orang-orang yang karena kesibukan tak bisa menyisihkan waktu untuk membaca.

Riset Audible—perusahaan buku audio milik Amazon—menunjukkan sebagian besar pengunduh platform mereka adalah warga urban berusia 18 hingga 24 tahun. Ini kalangan yang kadung dianggap tak suka membaca. Kajian The Publisher Association—sebuah organisasi penerbitan di Inggris—juga menemukan 54 persen pembeli buku audio menganggap format ini lebih nyaman bagi mereka, sedangkan sisanya mendengarkan buku audio karena tak punya waktu membaca versi cetaknya.

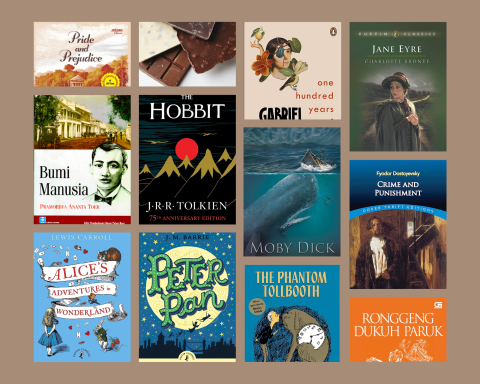

Format ini di awal banyak mengadopsi buku-buku klasik. Bagi mereka yang secara tradisional tak suka membaca, buku audio menjadi pintu masuk untuk mengenal karya-karya klasik. Penguin Books, penerbit kawakan asal Inggris, baru-baru ini merilis kembali 30 karya klasik dalam bentuk audio, dengan menampilkan narator-narator ternama, seperti aktor Andrew Scott untuk The Dubliners dan aktris Natalie Dormer untuk A Room of One’s Own. Audible tak mau kalah. Mereka menghadirkan aktris Rosamund Pike untuk membacakan Pride and Prejudice dan aktor Stephen Fry untuk menarasikan koleksi kisah petualangan Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle selama 72 jam.

Namun belakangan, penerbit konvensional juga mulai serius merancang buku mereka dalam format audio, selain cetak dan e-book. Little, Brown and Company menyiapkan versi audio Talking to Strangers, karya Malcolm Gladwell, dengan memasukkan wawancara asli Gladwell dengan narasumbernya, sehingga mengaburkan garis pembeda antara buku dan reportase jurnalistik dalam sebuah siaran radio. Gladwell sendiri yang terkenal lewat siaran podcast “Revisionist History” heran bukunya lebih laku dalam format audio ketimbang cetak dan bahkan e-book. Model serupa juga bisa kita temukan dalam The Only Plane in the Sky, karya sejarah lisan Garrett Graff tentang tragedi 9/11. Versi audionya memasukkan suara-suara asli dari orang-orang yang disebut di dalam buku, termasuk rekaman suara dari insiden pada 11 September 2001.

Lalu, bagaimana dengan perkembangan buku audio di Indonesia? Tampaknya, buku audio belum menemukan pijakan di sini. Masih sedikit penerbit—bahkan mungkin belum ada sama sekali—atau non-penerbit yang mencoba menggarap format ini secara serius. Sebuah perusahaan, PT Edifikasi Media Indonesia, mencoba menciptakan aplikasi digital “Audio Buku”. Sejumlah aktivis literasi juga pernah menginisiasi proyek audio buku untuk sejumlah karya klasik pengarang Indonesia. Tapi, dari keduanya, jumlah judul yang diproduksi masih sangat terbatas.

Tak sedikit orang yang mempersoalkan buku audio. Mereka menganggap mendengarkan narasi tentang sebuah buku tak bisa disamakan dengan pengalaman membaca buku. Tentu saja demikian. Saat mendengarkan buku audio, pikiran kita biasanya berkejaran dengan kecepatan baca si narator. Imajinasi yang kita hasilkan dari dialog antara kita dan buku juga biasanya tergantikan oleh gaya dan kemampuan pembacaan si narator—dan karena itu buku audio tampaknya membutuhkan narator yang bukan cuma andal dalam menarasikan tapi juga mengapresiasi sebuah karya literasi.

Tapi, biar bagaiamapun, buku audio menjadi alternatif cara menikmati sebuah buku. Bagi kalangan difabel, buku audio bahkan bukan cuma kebutuhan tapi hak yang mestinya dipenuhi oleh negara dan masyarakat.[]

(Sumber rujukan: Thorp, Clare. “Audiobooks: The Rise and rise of the books you don’t read”. BBC.com. 6 Januari 2020)

(Sumber gambar: www.aer.io)