Keturunan Arab tak begitu saja menjadi orang Indonesia. Prosesnya melibatkan konflik di kalangan mereka sendiri. Pencarian mereka akan identitas sebenarnya bagian dari proses Indonesia menjadi sebuah bangsa.

PADA 1976, antropolog Belanda Huub de Jonge melakukan penelitian lapangan di Desa Prenduan, pesisir selatan Pantai Madura. Di Pulau Madura inilah, de Jonge pertama kali bersentuhan dengan komunitas Arab di Indonesia, terutama lewat penjahit perempuan Arab langganan istrinya di Sumenep. Dia mulai tertarik dengan komunitas ini setelah sedikit demi sedikit mengenal budaya mereka.

Ketertarikannya semakin dalam ketika de Jonge berinteraksi dengan banyak mahasiswa keturunan Arab di Pusat Kajian Madura, Universitas Negeri Jember, tempat dia membimbing berbagai penelitian ilmiah pada 1985. Bersama para mahasiswa itulah, de Jonge sempat menyambangi sejumlah kampung Arab di Jawa Timur, seperti di Bondowoso, Bangil, dan Surabaya.

Sejak awal 1990-an, satu demi satu hasil penelitian de Jonge pun terbit di jurnal-jurnal ilmiah berbahasa Inggris dan Belanda. Pada 2019, Kepustakaan Populer Gramedia menerbitkan terjemahan artikel-artikel hasil penelitian itu menjadi sebuah buku: Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950). Ini upaya yang layak dihargai mengingat banyak karya ilmiah tentang topik ini lebih sering ditulis dalam bahasa asing.

- Judul Buku: Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)

- Penulis: Huub de Jonge

- Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

- Tahun Terbit: 2019

- Tebal: xxiv + 261 halaman

Sejak 2017, perhatian dan minat kajian terhadap masyarakat Arab di Indonesia sebenarnya meningkat. Berbagai konferensi internasional diadakan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. De Jonge sendiri beberapa kali hadir sebagai pemateri di konferensi-konferensi tersebut. Pada Mei 2018, Universitas Indonesia juga sempat menghelat acara “Festival Hadhrami”. Lalu, berdiri pula Menara, pusat kajian dan penelitian tentang keturunan Arab.

Di media, figur-figur keturunan Arab juga mewarnai pemberitaan utama belakangan ini. Organisasi massa Front Pembela Islam (FPI), yang dipimpin seorang keturunan Arab, Rizieq Syihab, mengharu-biru perpolitikkan nasional, baik dalam pemilihan gubernur di Jakarta maupun pemilihan presiden. Berbagai pengajian dan majelis taklim yang mendatangkan massa besar juga kerap diinisiasi para ulama keturunan Arab – dengan poster dan reklame besar mereka di seantero Jakarta Raya. Pada 2017, seorang keturunan Arab, Anies Baswedan, untuk pertama kalinya memimpin Jakarta,

Mencari Identitas menunjukkan bahwa, meskipun keturunan Arab lebih bisa diterima sebagai orang Indonesia jika dibandingkan dengan warga keturunan lain (Tionghoa dan Eropa), integrasi mereka tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Perjuangan mereka menjadi Indonesia harus melalui diskrminasi kebijakan kolonial, friksi internal, dan hubungan yang relatif “tak mudah” dengan penduduk lokal.

Sebagian besar orang Arab yang datang ke kepulauan Nusantara berasal dari Hadhramaut, daerah di Yaman Selatan. Sebagian lainnya datang dari Hejaz, tempat Mekkah dan Madinah berada. Jika orang Arab dari Hadhramaut datang untuk berdagang, orang Arab dari Hejaz cuma bolak-balik untuk mengantarkan penduduk lokal naik haji. Karena itulah, de Jonge dalam buku ini – dan juga sejumlah peneliti lain sejak beberapa dekade terakhir – secara khusus menggunakan istilah Hadhrami ketimbang Arab.

Hadhramaut adalah wilayah pegunungan tandus di selatan Semenanjung Arab. Pertanian di sana hanya bisa dilakukan saat curah hujan tinggi. Konflik dan bahkan peperangan antarsuku juga kerap terjadi di wilayah itu.

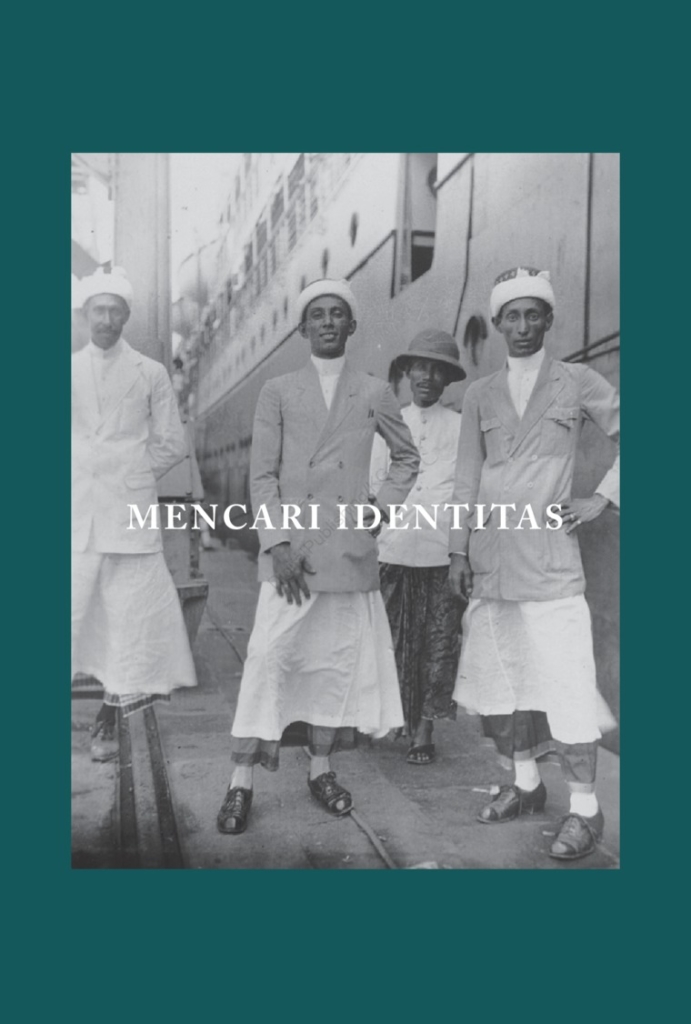

Kondisi itulah yang menjadikan orang-orang Hadhramaut pada dasarnya para perantau. Sejak Terusan Suez dibuka pada 1869, gelombang imigrasi orang-orang Hadhramaut ke berbagai negeri tak terbendung lagi. Pada 1934, dilaporkan seperempat populasi Hadhramaut hijrah ke luar negeri, dan mayoritasnya memilih Hindia Belanda.

Imigran Hadhrami hampir semuanya lelaki. Mereka lalu menikahi perempuan lokal. Mayoritas generasi selanjutnya menikah dengan anak dari hasil perkawinan campur itu.

Pada masa-masa itu, menurut de Jonge, mayoritas orang Hadhrami sebenarnya tak punya tujuan menetap di Hindia Belanda, apalagi perjalanan laut ke Hadhramaut tidaklah sulit – selalu ada kapal reguler yang menempuh rute Hindia Belanda-Hadhramaut. Mereka hanya bertujuan memperoleh uang dengan cepat untuk kemudian mengirimkannya kepada kerabat yang miskin di kampung halaman. Itulah kenapa sebagian mereka memiliki istri dan keluarga kedua di Hadhramaut.

Pemerintah kolonial menggolongkan orang Hadhrami sebagai Timur Asing (oosterlingen) bersama orang Tionghoa dan Asia lainnya (kecuali Jepang). Golongan ini setingkat di bawah orang Eropa dan di atas pribumi. Dengan status ini, mereka hanya diizinkan tinggal di tempat-tempat tertentu. Mungkin karena itu kita hingga kini masih mengenal “kampung-kampung Arab”. Pergerakan dan aktivitas mereka juga dibatasi, di antaranya melalui pemberlakuan surat jalan.

Kebijakan tersebut memicu protes imigran Hadhrami. Mereka merasa berhak diperlakukan layaknya orang Eropa. Di suatu waktu mereka bahkan meminta dukungan dari Turki Utsmani karena Yaman pada masa itu masuk wilayah kekuasaan imperium tersebut.

Akibat kebijakan tersebut, orang Hadhrami secara umum sulit berintegrasi dengan penduduk lokal. Aktivitas mereka terbatas di bidang perekonomian: menjadi pengusaha, pedagang, pemilik toko, atau pemberi pinjaman.

Sebenarnya kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan orang Tionghoa. Alhasil, orang Hadhrami juga menerima prasangka yang kurang lebih sama dengan orang Tionghoa. Mereka dianggap licik, mempraktik riba, menyuap, dan mengutamakan kalangan sendiri.

Tapi, permusuhan terbuka terhadap orang Hadhrami jarang terlihat. Menurut de Jonge, ini karena komunitas Hadhrami lebih kecil ketimbang warga Tionghoa. Identitas agama orang Hadhrami pun sama dengan mayoritas penduduk lokal: Islam.

Bahkan, dalam soal agama, orang Hadhrami justru menikmati keistimewaan. Ini karena mereka berasal dari negeri tempat kelahiran Islam, dan berperan penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Hindia Belanda. Status keagamaan ini hingga batas tertentu menetralisasi posisi mereka vis a vis penduduk lokal.

Pada awal 1920-an, de Jonge mencatat perselisihan cukup keras di internal komunitas Hadhrami. Ini berkaitan dengan persoalan gelar dan penghormatan yang melekat pada gelar tersebut.

Dua organisasi Hadhrami terlibat dalam konflik ini. Rabithah Alawiyah yang mewakili kelompok sayid (keturunan Nabi Muhammad) melawan Al-Irsyad yang menjadi corong kalangan syekh atau yang secara umum dikategorikan non-sayid.

Salah satu pemicunya adalah kedatangan Ahmad Soerkati, seorang guru agama asal Sudan yang lama belajar di Mekkah. Soerkati menggugat keistimewaan yang dinikmati kalangan sayid. Dia, misalnya, menyebut bahwa perkawinan antara perempuan sayid dengan laki-laki non-sayid diperbolehkan dan menyarankan orang untuk tidak mencium tangan sayid. Belakangan, kelompok Al-Irsyad mengizinkan siapa pun untuk menggunakan gelar sayid.

Konflik ini kemudian meluas ke tingkat nasional meskipun rakyat kebanyakan tak peduli dengan “urusan dapur” minoritas Hadhrami ini. Organisasi nasional seperti Muhammadiyah dan Partai Sarekat Islam Indonesia mendukung gerakan Soerkati. Pemimpin Partai Sarekat, seperti Haji Omar Said Tkjokroaminoto dan Haji Agus Salim, tak jarang menyuarakan pandangan Al-Irsyad. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama berada di pihak sayid. Kiai-kiai NU yang menikmati keistimewaan spiritual di desa-desa juga merasa terancam dengan gerakan Al-Irsyad.

De Jonge cukup detail membahas perselisihan gelar ini. Banyak informasi menarik yang dia ungkap. Misalnya, bagaimana Rabithah menggunakan isu komunis untuk menyudutkan lawannya sementara Al-Irsyad melempar isu Syiah untuk melawan argumen kalangan sayid.

Lama-lama perselisihan tersebut membuat jengah anak-anak muda progresif peranakan Hadhrami, baik dari kalangan sayid maupun non-sayid. Mereka memandang ada hal yang lebih penting daripada sekadar sebutan kehormatan. Mereka yang lahir dan besar di Indonesia ini merasa lebih dekat dengan tanah yang dipijak ini daripada dengan negeri yang ribuan kilometer jauhnya di Arab selatan.

Pada 4 Oktober 1934 di Semarang, 40-an peranakan Hadhrami mendeklarasikan Persatoean Arab Indonesia (PAI). Mereka menyatakan bahwa tanah air mereka adalah Indonesia bukan Hadhramaut. Mereka juga memandang bahwa budaya mereka adalah budaya Indonesia. Cita-cita mereka sama dengan cita-cita kaum nasionalis Indonesia: kemerdekaan.

Kelahiran PAI memicu konflik baru di internal Hadhrami. Jika dulu antara sayid versus syekh, kini perselisihan terjadi antara totok (wulaiti) dan peranakan (muwallad). Tak ada lagi perseteruan antara Al-Irsyad dan Rabithah, tapi antara totok dan peranakan di dalam kedua organisasi itu.

Tokoh-tokoh PAI berasal dari kedua organisasi itu. Abdul Rahman Baswedan sebagai pelopor dan ketua berasal dari Al-Irsyad. Lalu, ada Nuh Alkaff dari Rabithah sebagai Sekretaris I, Salim Maskati dari Al-Irsyad sebagai Sekretaris II, dan Segaf Assegaf dari Rabithah sebagai Bendahara. Kelahiran PAI menggenapi organisasi-organisasi nasionalis peranakan yang lebih dulu lahir, seperti Indische Partij (Indo-Eropa) dan Partai Tionghoa Indonesia (Indo-Tionghoa)

Dalam bukunya, de Jonge secara khusus mengulas riwayat hidup Baswedan. Dia menilai pemikiran Baswedan dan keberaniannya menginisiasi PAI berperan penting dalam membangun kesadaran keindonesiaan komunitas Hadhrami. Bagi Baswedan, Hadhramaut sebagai tanah leluhur ada dalam pikiran. Tapi, Indonesia sebagai tanah air sudah mendarah daging melalui air yang dia minum dan udara yang dia hirup setiap hari.

Orang-orang PAI tak hanya memprovokasi komunitas Hadhrami untuk menjadi Indonesia. Mereka juga tak sungkan mengkritik dan bahkan meledek cara hidup, pola pikir, dan budaya orang-orang Hadhrami, terutama para totok.

Di antara yang paling menonjol dalam hal ini adalah Hoesin Bafagih, seorang Indo-Hadhrami dari kelas menengah sayid. Bafagih menerbitkan jurnal Aliran Baroe. Melalui terbitan ini, Bafagih bahkan memasuki wilayah sensitif, seperti menggugat kewajiban mengenakan kerudung bagi perempuan Hadhrami. Aliran Baroe berperan penting dalam memodernisasi pandangan-pandangan komunitas Hadhrami.

Bafagih juga menulis sebuah lakon berjudul Fatimah, yang isinya sarat dengan kritik dan sindiran terhadap komunitasnya sendiri. Tak ayal drama delapan babak ini memicu protes kaum totok Hadhrami. Pemerintah kolonial kemudian melarang pementasannya di sejumlah wilayah.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, orang-orang PAI (yang dibubarkan oleh Jepang) bergerak membantu perjuangan melawan kembalinya Belanda. Baswedan, misalnya, ikut berjasa dalam mendapatkan pengakuan Liga Arab bagi Republik yang baru lahir.

Posisi itu bukan tanpa penentangan di kalangan Hadhrami. Gerakan Indo-Arab (Indo-Arabische Berweging) di bawah pimpinan Moh Al-Amoedi lebih memilih Belanda berkuasa kembali di Indonesia karena antara lain cemas akan pembalasan kaum revolusioner. Gerakan ini memang sejak awal anti-PAI dan berupaya mempertahankan kesadaran rasial orang-orang Hadhrami.

Baswedan sendiri tidak pernah merasa keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan sebagai seorang Hadhrami. Dia percaya elite-elite nasionalis Indonesia menganggap orang-orang Hadhrami sebagai saudara sebangsa.

Tapi, kepercayaan itu berujung kekecewaan. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia pada 1949, penguasa Republik masih memandang komunitas Hadhrami belum sepenuhnya “Indonesia”. Dalam kartu registrasi (KTP) mereka, pemerintah masih mencantumkan “bukan asli”. Bahkan, pembedaan status antara “asli” dan “bukan asli” secara de jure baru dihapus setelah Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan pada 2006.

Mencari Identitas ditopang oleh sumber-sumber historis yang bisa dibilang kuat. De Jonge berhasil menemukan sumber-sumber primer dari periode waktu yang dia teliti, seperti arsip, terbitan, dan bahkan rekaman wawancara.

Dedikasi de Jonge dalam meneliti topik ini memang luar biasa. Dia menggali sumber-sumber tertulis di Den Haag dan Leiden. De Jonge bahkan berangkat ke London dan Kew untuk menemukan dokumen tentang orang-orang Hadhrami.

Di Jakarta, de Jonge menekuni materi-materi di Arsip Nasional dan catatan serta jurnal dalam arsip pribadi Abdul Rahman Baswedan. Untuk melengkapi sumber-sumber itu, dia juga mewawancarai sejumlah tokoh Hadhrami di Indonesia.

Meskipun fokus pada komunitas Hadhrami, Mencari Identitas sebenarnya menggambarkan pencarian identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Apa yang dialami Indo-Hadhrami bisa dikatakan juga dihadapi minoritas Indo-Tionghoa dan Indo-Eropa. Bahkan, sangat mungkin suku-suku bangsa di Indonesia dalam level berbeda mengalami pencarian identitas kebangsaan yang sama.

Hal itu mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari masyarakat yang secara sosial terfragmentasi. Nation building rupanya bukan adonan sekali jadi. Bahkan, setelah lebih daripada tujuh dekade Republik merdeka, masih saja ada orang-orang yang ingin membangkitkan kembali status “warga Indonesia asli” dalam konstitusi.[]

[Foto: imigran muda Hadhrami tiba di Pelabuhan Surabaya pada 1920. Sumber: Historia.id.]