Dalam bincang-bincang seputar buku barunya What Is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia dengan Haidar Bagir, Ismail Fajrie Alatas mengungkap bahwa faktor terpenting menjadi otoritas religius bukan kemampuan intelektual tapi kerja membangun jamaah.

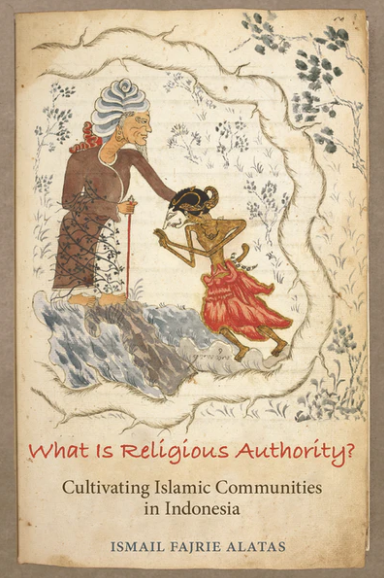

PADA Sabtu, 24 Juli 2021, Majelis Hikmah Alawiyah mengadakan bincang-bincang daring tentang buku What is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia karya Ismail Fajrie Alatas. Buku ini diterbitkan oleh Princeton University Press pada 22 Juni 2021. Ismail merupakan assistant professor di New York University, Amerika Serikat, yang mengajar Sejarah dan Antropologi Islam, Hukum Islam dan Masyarakat, Islam dan Politik, serta Sufisme. Obrolan daring ini dipandu oleh Haidar Bagir, penulis dan CEO Grup Mizan.

Bincang-bincang yang berlangsung selama dua jam tersebut sangat menarik. Redaksi Kutukata.id menyarikan sebagian isi obrolan tersebut berikut ini.

Di awal perbincangan, Haidar Bagir, yang telah membaca What is Religious Authority?, menilai buku ini berkualitas sangat baik, bahkan lebih baik daripada banyak buku yang telah dibacanya dalam hal pendekatan antropologis dan etnografis.

“Saya sangat menikmati buku ini. Bukan saja tesisnya sangat menarik, bukan saja detail-detailnya penuh dan padat dengan informasi-informasi yang sangat penting, tapi ia juga ditulis dengan gaya menulis yang sangat asyik, gaya etnografis yang sangat asyik, sehingga kita membaca sebuah buku yang scholarly tapi pada saat yang sama bisa menikmatinya.”

Kemudian, Ismail menyampaikan tesis utama bukunya. Menurut sang penulis, buku ini sebenarnya hasil penulisan ulang disertasinya. Disertasi ini berbasis pada penelitian etnografis di Pekalongan, Jawa Tengah, selama dua tahun (2011-2013). “Saya tinggal di Pekalongan selama dua tahun dan melihat di Pekalongan ada seorang figur Alawiyyin yang sangat terkenal, yaitu Habib Luthfi bin Yahya, yang selama beberapa dekade telah membangun jamaahnya, membangun komunitasnya, tanpa henti sehingga komunitas dan pengikut beliau menjadi begitu besar hingga saat ini,” ujar Ismail.

Tapi, dia melanjutkan, di Pekalongan, Habib Luthfi bukanlah satu-satunya individu yang membangun komunitas, membangun jamaah. Banyak habib, kiai, dan ustad yang juga membangun jamaah mereka masing-masing. Semua komunitas tersebut dibangun oleh individu-individu yang terus-menerus melakukan pekerjaan membangun komunitas dengan berbagai cara, termasuk mengumpulkan dana, membangun tempat perkumpulan, mengadakan kajian-kajian rutin, dan lain-lain.

Membangun jamaah itu bukanlah pekerjaan mudah. Pekerjaan itu terdiri dari berbagai macam hubungan dengan masyarakat: mengajarkan mereka, membantu mereka dalam segala kesulitan, mengumpulkan uang dan dana, membangun tempat perkumpulan, dan lain-lain. Maka, kalau kita melihat pemuka-pemuka agama yang memiliki jamaah besar, itu bukan hal yang tiba-tiba tapi betul-betul dibangun dari hari ke hari. Pekerjaan membangun jamaah ini juga tak pernah berhenti dan tidak bisa terhenti. Sebab, kalau seseorang yang membangun jamaah itu berhenti melakukan itu, jamaah itu bisa hilang, pupus, dan habis.

“Anda bisa sealim apa pun tetapi jika tidak melakukan pekerjaan membangun jamaah terus-menerus, maka jamaah itu bisa habis. Kita melihat banyak orang yang sudah membangun jamaah kemudian meninggal dan anak-anaknya tidak meneruskan, maka jamaahnya habis.”

Membangun jamaah, menurut Ismail, berperan membentuk situs untuk mentransmisikan dan merealisasikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW atau “situs realisasi Sunnah”. Yang menarik, dari satu jamaah ke jamaah yang lain, terlepas dari orientasinya (apakah tasawuf, tradisionalis, atau salafi) bentuk dan pemahaman tentang Sunnah yang termanifestasi di situs-situs tersebut berbeda-beda. Maka, ada jamaah yang meyakini sebuah praktik sebagai Sunnah tetapi oleh jamaah yang lain dianggap bukan Sunnah dan malah bid’ah.

Fenomena itu terjadi di seluruh dunia muslim. Kenapa itu terjadi? Sebab, ketika berbicara tentang Sunnah sebagai model hidup seorang muslim, maka basis dari Sunnah itu ada di masa lalu kenabian. Apa pun masa lalu itu, ia tidak bisa diakses secara langsung tapi hanya melalui bekas-bekasnya, seperti kabar-kabar tentang masa lalu itu, hadis-hadis, atau apa pun yang ditransmisikan melalui jalur keluarga, sahabat, dan lain-lain.

“Oleh karena itu, di sini kita bisa memahami, walaupun setiap muslim menganggap Sunnah sebagai sesuatu yang normatif dan otoritatif, realisasinya dalam sejarah, realisasinya dalam setiap komunitas muslim, berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian terus-menerus menjadikan setiap komunitas ini berdialog, berkompetisi, dan berinteraksi satu sama lain.”

Ismail menyimpulkan bahwa apa yang kita pahami sebagai “Islam agama universal” itu tidak terletak pada keseragaman ajarannya. Tapi, yang universal dari Islam adalah pekerjaan membangun jamaah. Pekerjaan inilah yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kemudian terus-menerus dilanjutkan oleh para penerusnya, pengikutnya, keturunannya, dan lain-lain di tempat-tempat yang berbeda. Di setiap tempat yang berbeda itu, saat mencoba merealisasikan Sunnah, orang akan selalu mengambil partikularitas-partikularitas lokal dalam pemahaman mereka tentang Sunnah.

Ismail memberi contoh, kitab-kitab tentang Sunnah yang ditulis oleh para ulama di perbatasan antara Khilafah Abbasiyah dan Imperium Byzantium berkaitan dengan masalah jihad, masalah berperang, dan lain-lain. Sebab, kitab-kitab itu ditulis untuk jamaah yang memang kebanyakan mujahidin. Ini berbeda dengan kitab-kitab Sunnah yang ditulis oleh para ulama sufi di Baghdad atau Khurasan, yang di dalamnya potret Nabi terwujud sebagai seorang mistik dan Sunnah adalah sebuah praktik pembersihan diri untuk mencapai maqom-maqom yang tinggi. “Ini juga berbeda, misalnya, pada jamaah tokoh-tokoh modern seperti Aa Gym, yang dulu para pengikutnya banyak dari kalangan urban kelas menengah profesional. Maka, di situ Nabi ditampilkan sebagai seorang CEO.”

Jadi, di mana tempat kita berbicara tentang masa lalu kenabian akan membentuk cara kita berbicara tentang masa lalu itu. Di sinilah, pentingnya otoritas religius, yakni seseorang yang membangun jamaah dan mencoba mentransmisikan Sunnah menjadi lokal, menjadi bagian yang dipahami, diapresiasi, dan yang paling penting dijalankan masyarakat sekitarnya. “Jadi, itu tesis sentral di dalam buku ini.”

Haidar berpendapat tesis buku ini sangat menarik dan sangat berani, sekaligus sangat mencerahkan. “Jadi, (buku ini) ingin menekankan bahwa sebetulnya pengaruh lokal itu adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap sebagai barang asing di dalam Islam yang berkembang di situ. Sebab, siapa yang bisa mengatakan ini Islam dan ini bukan Islam?”

Ismail melanjutkan bahwa, dari hasil penelitiannya, “Islam” itu menjadi produk dari sebuah praktik atau pekerjaan mengoneksikan Sunnah dengan jamaah. Sumber-sumber Sunnah adalah kehidupan Nabi atau masa lalu kenabian. Tapi, kita semua tidak mempunyai akses terhadap masa lalu itu. Masa lalu itu hanya hadir melalui periwayatan hadis dan memori-memori para sahabat yang pergi dan menetap di tempat-tempat yang berbeda. Saat mereka mengingat masa lalu kenabian itu, interpretasi mereka akan selalu bercampur dengan relevansi di masa dan tempat mereka hidup.

“Yang paling penting untuk kita pahami adalah Sunnah tidak bisa dipisahkan dari jamaah. Artinya, jamaah dan partikularitas dari sebuah jamaah itu membentuk realisasi Sunnah, atau Sunnah yang terealisasi di dalam partikularitas,” jelas Ismail.

Haidar merasakan tesis Ismail memiliki kemiripan dengan tesis pemikir Islam modernis Fazlur Rahman dalam Islamic Methodology in History. Namun, Ismail menjawab, tesis Fazlur terlalu normatif bagi dia. Fazlur, misalnya, mau mengatakan bahwa Sunnah itu shifting frontier, atau sesuatu yang “harus” berubah-ubah. Tapi, bagi Ismail, Sunnah itu bukan “harus” berubah tapi, jika dilihat dari sisi sejarah dan antropologi, memang “selalu” berubah-ubah.

“Tidak perlu ada agenda besar untuk mengubah (Sunnah). Para ulama, para wali, para pembangun jamaah di sepanjang sejarah, sudah melakukan itu. Mereka melakukan translasi dari Sunnah. Mereka melakukan modifikasi dari Sunnah, sehingga Sunnah sesuai dengan konteks masyarakat yang ada dan bisa diikuti. Sebab, buat apa mentransmisikan Sunnah tetapi Sunnah itu tidak bisa diikuti.”

Oleh karena itu, Ismail berpandangan, alih-alih memahami Islam sebagai “agama yang sudah jadi” pada sebuah masa dan kemudian berpindah ke tempat-tempat lain, kita bisa melihat Islam sebagai “agama yang selalu menjadi” (process of constant becoming). Islam bukan agama yang sudah jadi dan kemudian datang ke suatu tempat, misalnya, Indonesia, dan berinteraksi dengan lokalitas lalu menghasilkan sebuah varian Islam. Tapi, Islam itu justru hasil dari pertalian antara koneksi kita ke masa lalu kenabian dan partikularitas kultural sebuah tempat, di mana masa lalu kenabian itu dipahami.

“Karena itu, saya tidak setuju dengan konsep-konsep seperti pribumisasi Islam. Itu mengandaikan bahwa Islam itu sudah jadi. Ada Islam yang berbeda dari budaya lokal tetapi kemudian melalui proses sejarah kawin-mawin dengan budaya lokal. Justru, menurut saya, proses artikulasi atau penyambungan antara masa lalu kenabian dengan sebuah konteks yang berbeda inilah yang menghasilkan varian Islam yang berbeda, yang cocok dengan tempat itu, sehingga setiap orang merasa memiliki Islam dan bahwa Islam bukan agama asing, tapi betul-betul tumbuh dari lokalitas itu.”

Ismail menilai istilah-istilah seperti “Islam Jawa” atau “Islam Nusantara” justru menganggap ada Islam di satu sisi dan ada kultur di sisi lain. Islam itu nanti bertemu dengan kultur dan menjadi Islam yang diistilahkan bermacam-macam itu. “Pertanyaannya, yang anda sebut sebagai Islam itu apa? Apakah itu sudah agama jadi, yang betul-betul sudah jadi atau berproses menjadi, di mana masa lalu kenabian bertemu dengan budaya lokal dan menghasilkan sebuah instansiasi.”

Ismail menjelaskan mengapa dia memilih terminologi instansiasi. Menurutnya, instansiasi berbeda dengan manifestasi. Dalam filsafat, manifestasi itu mengandaikan turunan dari bentuk yang luhur. Misalnya, dalam filsafat Plato dikatakan bahwa setiap yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari apa yang ada di alam ide. Jadi, manifestasi memiliki bentuk aslinya. Tapi, instansiasi tidak memiliki bentuk aslinya. Instansiasi itu berdiri sendiri dan tidak bisa dikatakan sebagai derivasi dari sesuatu yang lain.

Buku ini, menurut Haidar, memiliki satu istilah yang terus diulang-ulang dan tampaknya merupakan “kata kunci” dalam penelitian Ismail, yaitu articulatory labour. Ia adalah suatu upaya keras untuk mengartikulasikan pemahaman Islam tertentu sesuai dengan konteks lokalitas dan beresonansi dengan jamaah yang terbentuk dari situ.

Ismail mengatakan articulatory labour memang istilah kunci dalam bukunya. Bagi dia, artikulasi itu berarti ‘menggandeng’. Truk gandengan dalam bahasa Inggris disebut articulated truck. Saat kita berupaya menggandengkan dua hal yang berbeda, agar penggandengan itu sukses, maka keduanya harus berubah. Tidak bisa hanya satu yang berubah.

“Kita selama ini menganggap bahwa ketika agama itu datang, maka lokalitas yang berbeda harus menurut kepada agama itu, harus berubah seperti agama yang sudah jadi itu. Tapi, kalau kita menggunakan logika artikulasi, maka saat Islam dan kultur ini terikat, maka dua-duanya berubah. Kultur dan budaya berubah dan Islam juga berubah. Sama-sama memodulasi.”

Terkait hal itu, Ismail mengatakan, dia memperoleh inspirasi dari sebuah teks Jawa dari Keraton Surakarta, yang berjudul Babad Joko Tingkir. Di situ, diceritakan kisah Wali Songo saat membangun Masjid Demak. Saat pembangunan selesai, tersisa satu hal, yaitu bagaimana menyesuaikan kiblat Masjid Demak dengan Ka’bah. Setiap kali mihrab Masjid Demak mau diluruskan dengan Ka’bah, masjid itu resisten dan tidak mau diluruskan. Masjid Demak berontak di dalam kisah itu. Kemudian para wali berembuk. Sunan Kalijaga dalam kisah itu berdiri dan bilang, “Saya yang akan menyelesaikan masalah ini.” Dan diceritakan karamah Sunan Kalijaga di mana tubuhnya menjadi besar, sehingga satu kakinya ada di Mekah dan satu kakinya yang lain ada di Demak, dan kemudian tangannya memegang Masjid Demak dan Ka’bah. Kalau mau meluruskan kiblat, itu berarti Masjid Demak yang diputar agar sesuai dengan Ka’bah. Tapi, yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga di dalam cerita itu adalah memutar dua-duanya. Masjid Demaknya diputar dan Ka’bahnya juga diputar menjadi sebuah aliansi yang luar biasa.

“Itulah yang saya pahami sebagai articulatory labour, atau pekerjaan artikulasi. Saat kita berdakwah atau merealisasikan norma-norma kenabian itu, maka bukan hanya masyarakat yang berubah, bukan hanya jamaahnya yang berubah, tetapi untuk sukses, pemahaman kita tentang masa lalu kenabian itu dan bagaimana kita berbicara dan merealisasikan masa lalu kenabian itu, juga harus berubah. Menurut saya, relasi kita dengan masa lalu kenabian itu seperti itu.”

Masa lalu kenabian bisa menjadi sumber norma bagi sebuah jamaah saat tidak hanya jamaah mengikuti norma itu tetapi juga norma itu berubah mengikuti kebutuhan dan realitas jamaah yang ada. Maka, jika sudah demikian, jamaah akan menganggap Sunnah milik mereka, dan bukan lagi agama Arab atau agama asing.

Studi Ismail Fajrie juga berkesimpulan bahwa seseorang tidak bisa mempunyai otoritas religius sebelum lebih dulu mentransmisikan dan merealisasikan Sunnah sesuai dengan konteks. Orang itu harus lebih dulu melakukan pekerjaan artikulasi baru kemudian mempunyai jamaah dan menjadi otoritas religius. “Jadi, pekerjaan artikulasi itu yang menjadikan seseorang mempunyai otoritas religius.”

Sejarah juga menunjukkan betapa banyak orang alim luar biasa, yang menulis ratusan buku dalam berjilid-jilid, tapi tidak mempunyai otoritas dalam sebuah jamaah. Kealiman dan kemampuan seseorang dalam memahami seluk-beluk kitab mungkin bisa menjadikan dia seorang otoritas di kota-kota seperti Tarim (di Yaman) karena banyak orang yang bisa mengapresiasi itu dan memahaminya sebagai orang cerdas. Tapi, saat pergi ke kabilah-kabilah Arab, yang tidak peduli dengan itu, dia harus melakukan pekerjaan membangun jamaah agar bisa mempunyai otoritas.

“Mereka enggak peduli anda mempunyai pemahaman Islam yang sangat mendalam atau tidak. Mereka hanya peduli dengan hal-hal yang sangat fisik. Bisa enggak anda bikin hujan turun. Bisa enggak anda menjadi mediator di antara kabilah-kabilah yang berbeda. Bisa enggak anda kasih makan orang-orang. Pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang menjadikan seseorang otoritas religius.”

Haidar mengatakan, tesis buku sangat berbeda dengan pandangan sekelompok muslim yang merasa bahwa tugas mereka adalah memelihara kemurniaan Islam. Ismail menjawab, yang harus ditanyakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa kita harus menjaga kemurnian Islam, apa standarnya dan di mana kita bisa melihat kemurnian Islam itu. Kitab-kitab hadis sekalipun dikumpulkan dalam konteks-konteks historis yang sangat berbeda-beda. Di generasi awal Islam, Sunnah yang terwujud di Madinah itu berbeda dengan Sunnah yang terwujud di Basrah, Kufah, atau Mesir. Imam Malik, misalnya, menginginkan Sunnah Madinah menjadi standar bagi semua kota Islam pada masa itu karena Madinah adalah kota Nabi. Namun, keinginan itu ditolak oleh banyak ulama yang mengatakan standar Madinah tidak bisa digunakan untuk Mesir karena Mesir punya realitas yang berbeda. Imam Syafi’i juga kemudian harus mengubah beberapa pendapatnya setelah pindah dari Baghdad ke Mesir. “Artinya, yang murni itu akan sangat sulit ditemukan.”

Yang menarik, Ismail berpandangan bahwa Islam justru bisa berkembang menjadi agama global karena bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda di setiap tempat yang ia datangi. Ini berbeda dengan Kekristenan yang bisa menjadi agama dunia berkat Imperium Romawi. “Islam menjadi agama dunia tanpa mempunyai infrastruktur imperium global tapi karena bisa diartikulasikan dengan lokalitas menjadi bentuk yang berbeda-beda. Itu yang saya pikir menjadikan Islam agama yang tidak asing di mana dia bercokol.”

Terkait upaya purifikasi Islam, Haidar menanyakan perihal tarekat Alawiyah, yang juga menjadi bahasan dalam buku ini. Salah satu varian tarekat Alawiyah yang berakar di Indonesia dan berpengaruh paling besar adalah varian Haddadiyah. Persoalannya, menurut Haidar, tarekat Haddadiyah dirumuskan antara lain dengan aspirasi untuk melakukan purifikasi.

Ismail menjawab bahwa apa yang dia sebut sebagai “paradigma Haddadiyah” memang merupakan aspirasi permunian. Di Hadramaut, pada masa Imam Al-Haddad (Abdallah ibn Alawi al-Haddad—red), tidak ada negara kuat. Ada konflik berkepanjangan. Kabilah-kabilah berperang. Tidak ada basis stabil bagi pembentukan atau pembangunan sebuah masyarakat madani. Salah satu problem yang dilihat oleh Imam Al-Haddad adalah ketiadaan sebuah normativitas Islam yang seragam. Di setiap kawasan di Hadramaut, mereka mempunyai Sunnah masing-masing yang bersifat lokal, yang terbentuk dari pertemuan para ulama dengan kabilah-kabilah lokal. “Nah, Imam Al-Haddad ingin mencoba mempurifikasi ini dan membuat sebuah standar dan norma,” kata Ismail.

Namun, dia melanjutkan, asumsi seperti itu akan selalu gagal karena pada akhirnya kita tidak bisa mengandaikan orang yang mengaji kepada kitab-kitab Haddadiyah itu terlepas dari partikularitas masing-masing. Walaupun teks yang kita baca sama, varian-varian lokal dan partikular tetap akan membentuk persepsi dari teks-teks tersebut. “Memang ada ambisi purifikasi di satu sisi tetapi kita juga harus memahami bahwa setiap ambisi purifikasi pada akhirnya akan gagal.”

Setiap proyek purifikasi, menurut Ismail, akan selalu bergantung kepada objek-objek, kepada teks, yang kemudian justru bisa menghambat purifikasi itu. Teks-teks Haddadiyah itu justru dianggap sakral, terus-menerus digunakan, dan kemudian pada Abad ke-20 kaum modernis-reformis menganggap paradigma Haddadiyah—yang sebelumnya dianggap sebagai sebuah universalitas—tidak terlalu murni dan harus dikritik. “Jadi, di situlah saya pikir kita harus memahami bahwa memang pada akhirnya proyek purifikasi, apa pun itu, akan selalu gagal karena manusia terlalu kompleks, kultur terlalu kompleks, untuk bisa dipurifikasi, untuk bisa dimurnikan.”

Oleh karena itu, daripada terus-menerus mencita-citakan sebuah Islam yang murni, menurut Ismail, kita justru seharusnya serius dengan pekerjaan-pekerjaan artikulasi. Pekerjaan ini akan menjadikan Islam sebagai agama yang tidak asing, agama yang bisa dianut oleh komunitas lokal di mana kita berada, dan agama yang bisa direalisasikan di setiap jamaah yang berbeda-beda.

Haidar kemudian menyinggung apa yang disebut sebagai “Islam keraton”, atau kebatinan, Islam yang mungkin sangat dipengaruhi oleh panteisme. Bagaimana nasib “Islam keraton” setelah paradigma Haddadiyah sampai batas tertentu berhasil menancapkan pengaruhnya di Indonesia, khususnya di kalangan Islam tradisional atau Nahdlatul Ulama (NU)? Apakah “Islam keraton” ini habis sama sekali atau kemudian keluar dari Islam dan menjadi kebatinan? Ataukah sebetulnya Haddadiyah pada akhirnya harus berkompromi sampai batas tertentu dengan Islam keraton atau kebatinan itu?

Menurut Ismail, Islam berkembang di keraton jauh sebelum kemunculan varian tarekat Haddadiyah, atau yang kemudian kita kenal sebagai tradisi Nahdlatul Ulama. Ismail memberi contoh. Salah satu kitab luar biasa yang ditulis dan dirangkum oleh Keraton Surakarta adalah Serat Centhini. Teks ini luar biasa karena merangkum segala sesuatu yang harus diketahui oleh seorang muslim Jawa, dari hukum menikah, hukum penyelenggaraan jenazah, bagaimana membangun rumah, bagaimana membuat keris, sampai kepada bagaimana cara menebang pohon jati. Artinya, hal-hal yang mencakup semua kehidupan orang Jawa kala itu, baik sisi spiritual maupun sisi kehidupan sehari-hari, terangkum di dalam kitab itu. Ismail kemudian bertanya, kenapa kita tidak menyebut Serat Centhini sebagai sebuah kitab Sunnah? Padahal, di dalam kitab itu, banyak ajaran yang didasarkan pada hadis, kitab fikih, kitab tasawuf, dan tentu saja pada norma-norma tradisi Jawa.

Alih-alih menganggap Serat Centhini sebagai kitab Sunnah, kalangan muslim yang menganggap dirinya mainstream justru menghakimi kitab itu sebagai buku sesat. Kalau mengamati sejarah Islam di banyak tempat, kita akan melihat kitab-kitab yang senasib dengan Serat Centhini meskipun kitab-kitab itu berisi Sunnah varian lokal yang sesuai dengan masyarakat pada zaman itu.

Pada Abad ke-19 dengan munculnya paradigma Haddadiyah dan gerakan-gerakan reformis dari Mekah, kitab-kitab itu sudah tak lagi dianggap Sunnah, malah sudah dianggap “Jawa” karena Sunnah itu harus yang berbasis kepada Sahih Bukhari dan “kutub sittah”, atau teks-teks primer. Mereka mau memurnikan banyak hal yang mereka anggap sesat, yang tidak sesuai dengan Sunnah yang sudah paten menurut mereka. Sebagai reaksinya, tradisi-tradisi lokal tadi menyatakan bukan bagian dari Islam. Sebab, bagi mereka, menjadi muslim yang baik itu sama dengan menjadi Jawa yang baik.

“Tapi, kaum santri mengatakan, oh enggak bisa, kalau mau menjadi Islam yang baik, ya banyak praktik Jawa yang harus kalian hilangkan,” kata Ismail. “Akhirnya mereka dimaknai sebagai kebatinan, mistik Jawa, dan lain-lain.”

Padahal, bagi Ismail, tradisi-tradisi “Islam keraton” itu adalah realisasi dari Sunnah yang partikular. Sayangnya juga, wacana yang berkembang saat ini tentang “Islam Nusantara” dan lain-lain masih terpaku kepada tradisi pesantren, tradisi Haddadiyah, tradisi habaib, dan lain-lain. “Kita kurang mengkaji teks-teks Jawa atau teks-teks Bugis, yang lebih lama, yang sebenarnya menjadi bagian atau pijakan orang dalam memahami keberagaman mereka yang sesuai dengan jati diri mereka sendiri dan kompleksitas kultur.”

Ismail melihat dari Habib Luthfi bin Yahya hal yang berbeda. Habib Luthfi, menurutnya, mencoba untuk, tak hanya membangun jamaah, memadukan tradisi-tradisi keislaman yang ada di Jawa dan Indonesia, baik itu tradisi Haddadiyah, tradisi Naqsyabandiyah, tradisi keraton, dan lain-lain untuk membentuk sebuah cara berislam yang sesuai dengan jamaahnya.

Namun bagaimanapun, yang dilakukan Habib Luthfi tidak akan diterima oleh semua orang. “Memang pemikiran atau otoritas itu tidak bisa diterima semua orang. Yang penting di sini adalah bagi sebuah pemikiran, bagi sebuah bentuk keislaman, agar bisa sukses, diperlukan pekerjaan membangun jamaah yang panjang, yang harus dilakukan sehari-hari dan terus-menerus,” katanya.

Ismail menceritakan kisah menarik dari seorang murid Habib Luthfi. Murid ini datang dari Pati setelah melanglang buana ke mana-mana mencari guru. Dia pernah datang ke Mbah Shobib (KH Shobibur Rohman), seorang wali terkenal, untuk minta baiat. Mbah Shobib mengatakan, “Enggak, guru kamu bukan saya. Guru kamu di Pekalongan. Pergi sana, ke Pekalongan, ke Habib Luthfi!” Datanglah dia ke Habib Luthfi. Dia bilang, “Bib, saya mau baiat dengan anda.” Habib Luthfi menjawab, “Ya, tunggu di situ.” Dia rupanya menunggu di situ selama dua tahun karena perintah Habib Luthfi. Dia tidur di situ. Dia memijati tamu-tamu Habib Luthfi biar bisa mendapatkan uang. Dia banyak mengaji di situ. Sampai dua tahun, dia dipanggil Habib Luthfi dan langsung dibaiat. Orang ini kemudian disuruh Habib Luthfi ke Solo dan di Solo dia menjadi seorang kiai besar yang mempunyai pesantren.

Apa yang bisa dipelajari dari kisah itu? Kepada Ismail, orang ini mengatakan bahwa dia melihat Habib Luthfi sebagai citra dari Nabi pada zaman ini. “Dia menjelaskan itu berdasarkan kitab Syeikh Abdul Karim al-Jilli yaitu al-Insan al-Kamil yang mengajarkan bahwa di setiap zaman ada orang yang merupakan citra dari Nabi, di mana semua sifat ilahiyah itu sudah menubuh,” kata Ismail.

Murid Habib Luthfi itu juga mengatakan, “Agama saya mudah saja. Seperti halnya dulu para sahabat mengambil agama dari Nabi, saya berhusnudzon secara absolut bahwa Habib Luthfi adalah insan kamil. Ya, sudah saya mengikuti beliau,” papar Ismail mengisahkan kembali pengakuan kiai yang menjadi murid Habib Luthfi itu.

Dari kesaksian itulah, Ismail melihat bahwa sebagian orang mempelajari Sunnah bukan dari kitab tapi dari kehidupan. Sunnah tidak lagi objektif atau yang berada di dalam teks, tapi sunnah yang hidup, yang selalu mewujud.

“Jadi, konsepsi living Sunnah ini masih ada di kalangan sebagian masyarakat. Dia memang tidak menjadi pemahaman yang dominan tetapi praktik itu masih ada, khususnya di dalam komunitas-komunitas sufi. Jadi, di situlah pentingnya otoritas religius sebagai mekanisme yang mengoneksikan antara Sunnah dan jamaah ini, sehingga Sunnah itu terus hidup dan berubah sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan jamaahnya.”

Di paruh terakhir obrolan ini, sejumlah pertanyaan peserta disampaikan oleh moderator. Sebagian besar pertanyaan mempersoalkan adakah standar, sesuatu yang universal, atau sesuatu yang sama dari berbagai praktik Islam atau Sunnah yang berbeda-beda itu.

Pertama-tama, Ismail Fajrie Alatas menyatakan, sebagai seorang sejarawan dan antropolog, tugasnya hanyalah mengobservasi dinamika yang ada di dalam sejarah, dan bukan menyatakan bahwa Sunnah seharusnya begini atau begitu, atau bahwa praktik ini sesat atau tidak. “Dalam sejarah dan pandangan antropologis, realitasnya adalah apa yang disebut ‘Islam’ atau Sunnah itu selalu berbeda-beda realisasinya di setiap jamaah,” kata Ismail.

Bahkan, dia melanjutkan, setiap figur mursyid bisa mengajarkan Sunnah partikular yang dibutuhkan setiap muridnya. Dia terkadang bisa memberi satu murid preskripsi yang berbeda dengan murid lainnya. “Ini sebetulnya mirip dengan Nabi dahulu yang juga mengajarkan hal-hal yang berbeda kepada orang-orang yang berbeda.”

Kedua, menurut Ismail, sekalipun bertanya kepada para teolog atau ahli fikih, apakah sebuah praktik itu Islam atau sesat, maka dari satu teolog ke teolog lain, dari satu fakih ke fakih lain, kita akan menemukan berbagai perbedaan pendapat. “Justru di situ letaknya rahmah, di situlah luar biasanya Islam karena memang tradisi ini dari dasarnya adalah ambigu, bisa ini dan bisa itu.”

Menurut doktor lulusan University of Michigan, Amerika Serikat itu, upaya untuk menutup ambiguitas, menyeragamkan, dan membuat bahasa yang mutiple itu menjadi satu justru adalah sesuatu yang jarang kita temui dalam tradisi pemikiran Islam. Kebanyakan tradisi pemikiran Islam akan melanggengkan ambiguitas itu. “Ini pemahaman saya tapi mungkin ada pemahaman yang lain.”

Kalaupun ada yang permanen atau universal, menurut Ismail, maka itu terletak pada articulatory labour tadi, pada pekerjaan membangun jamaah dan mencoba mentransformasi masa lalu kenabian sebagai Sunnah. Masa lalu kenabian adalah fondasi yang menjadi sumber bagi figur-figur otoritas religius tadi. Inilah yang permanen. Tapi, yang permanen ini melahirkan dinamika dan keragaman seperti telah dijelaskan. “Al-Quran adalah sesuatu yang diterima oleh semua muslim sepanjang sejarah, dan yang menarik dari Al-Quran adalah ia melegitimasi Nabi sebagai Uswatun Hasanah, sebagai contoh, sehingga masa lalu kenabian adalah sumber normativitas.”

Karena Islam dapat diartikulasikan secara unik dan khas, maka otoritas religius yang muncul juga bersifat khas dan partikular. Kita karenanya mempunyai bentuk-bentuk otoritas religius yang berbeda-beda. Kita mempunyai figur fakih, figur muhaddis, figur mursyid, figur wali, dan lain-lain. Mereka semuanya bertugas mengoneksikan kita dengan masa lalu kenabian, dengan masa lalu yang fondasional itu, tetapi dengan cara yang berbeda-beda, dengan kemampuan masing-masing untuk mengekstrapolasi ajaran Islam. Semua yang kita sebut sebagai otoritas religius ini, menurut Ismail, adalah konektor, orang-orang yang melakukan pekerjaan mengoneksikan masyarakat dengan masa lalu kenabian.

Ada persoalan lain. Yakni, apakah kemudian tidak signifikan lagi pembedaan antara ortodoksi dan heterodoksi? Menurut Ismail, ortodoksi dan heterodoksi diproduksi oleh orang-orang tertentu. Standar apa yang ortodok dan apa yang tidak itu diproduksi oleh orang-orang tertentu. Dari satu orang ke orang lain, standarnya bisa berbeda-beda. Maka, Ismail bilang, kita sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan “ortodoksi versus heterodoksi” sebagai kerangka berpikir karena pada akhirnya setiap jamaah akan menganggap dirinya yang paling benar, yang paling sesuai dengan Nabi, dan mereka akan terus berkompetisi dengan komunitas lain yang juga menganggap dirinya paling benar.

“Itu hal yang biasa terjadi sejak awal Islam, dan bukan sesuatu yang harus kita sedihkan, seakan tidak ada persatuan. Justru, menurut saya, adanya kompetisi antarjamaah ini yang menjadikan Islam berkembang karena selalu ada kompetisi kerja, sehingga orang harus membabat alas di tempat lain, membangun komunitas di tempat lain, dan lain-lain. Sehingga, ada kemunculan komunitas-komunitas Islam di mana-mana. Yang menarik dari Islam adalah dinamika ini, dinamika perdebatan, dinamika argumentatif antara satu komunitas dengan komunitas yang lain.”

Seorang peserta bincang-bincang mengajukan pertanyaan, apakah ada batasan saat Islam berartikulasi dengan budaya lokal? Ismail Fajrie Alatas mengubah pertanyaan itu menjadi, apa batasan yang digunakan seorang otoritas religius dalam mengartikulasikan Sunnah dengan budaya lokal? “Mungkin itu pertanyaan yang lebih tepat.”

Dia kemudian menjelaskan bahwa setiap otoritas religius mempunyai batasannya masing-masing tapi batasannya itu tidak harus diterima oleh semua orang. Sebab itu, kita punya banyak otoritas religius dan banyak jamaah. Orang yang tidak cocok dengan seorang ustad atau kiai akan mencari yang lain di tempat lain. “Setiap komunitas memiliki batasan-batasannya masing-masing. Terkadang ada komunitas yang batasannya tidak jelas menurut anggapan kita, tapi buat mereka itu hal biasa.”

Pada akhirnya, kita semua mempunyai batasan. Tapi, apa yang kita anggap sebagai batasan itu bagi kelompok lain mungkin bukan batasan. Ini setidaknya bisa menjadi etika untuk tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan. “Menganggap diri paling benar tidak masalah tapi tidak perlu sampai mengkafirkan yang lain.”

Lalu, ada pertanyaan lain, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas intelektual, baik secara tradisional maupun modern, tapi dijadikan otoritas agama oleh jamaah lantaran dia rajin mengerjakan hal-hal yang disebut articulatory labour tadi?

Ismail mengatakan begitulah realitasnya dalam sejarah. Setiap orang bisa melakukan pekerjaan artikulasi. Seseorang mungkin mengikuti seorang guru karena melihat kredibilitas intelektualnya. Tapi, itu bukan berarti semua orang melakukan hal yang sama. “Itu biasa terjadi dan itu akan selalu terjadi.”

Ismail memberi contoh, para ahli hadis sering marah dengan para pembawa cerita karena mereka suka membawa-bawa cerita tentang Nabi yang tidak ada hadisnya. Tapi, karena pembawa cerita ini ahli bercerita, orang-orang mau mendengarkan dan menjadi jamaah si tukang cerita itu. Sementara, ahli hadis yang capai memverfikasi setiap sanad dan lain-lain mungkin hanya diikuti sedikit orang.

Apabila dilihat dari sisi sosiologis, terkadang informasi tentang masa lalu kenabian yang disampaikan oleh para tukang cerita itu lebih terealisasi ketimbang hadis-hadis yang dibawakan oleh para ahli hadits. Dalam risetnya, Shahab Ahmed (profesor Harvard University—red), misalnya, mengatakan bahwa sebelum Abad ke-19, masyarakat muslim dari mulai Bengali sampai Balkan, belajar Islam dari Majnun wa Layla, dari karya-karya sastra, bukan dari kitab-kitab hadis.

Haidar Bagir kemudian merespons dengan pertanyaan, apakah orang-orang yang tidak punya kualifikasi intelektual itu pengaruhnya short-lived (berusia pendek—red) meskipun melakukan articulatory labour?

Bagi Ismail, short-lived atau tidaknya itu bergantung kepada pekerjaan membangun jamaah itu. Kalau pekerjaan itu dilakukan terus-menerus, dikelola dengan baik, dan ada mekanisme-mekanisme yang memformalisasi hubungan jamaah dengan pemimpinnya, maka dia akan menjadi long-lived (berusia panjang—red). Tarekat sufi yang memiliki institusi seperti baiat dan lain-lain akan bisa terus-menerus langgeng.

“Masalahnya bukan pada kesiapan intelektual atau kematangan berpikir seseorang tapi apakah dia melakukan pekerjaan itu secara berkesinambungan atau tidak. Saya pikir itu yang lebih bisa menjelaskan mengapa ada jamaah-jamaah yang pupus dan ada yang langgeng,” jawab Ismail.

Ismail juga memberi contoh figur otoritas yang pengaruhnya berusia panjang (long-lived). Dia sebetulnya tidak memiliki, sampai batas tertentu, otoritas keagamaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, sampai dia meninggal berabad-abad, pengaruhnya masih ada.

Dia adalah Bektasy Wali yang tarekatnya disebut Bektasiyyah. Dia bukan seorang ulama dan tidak bisa baca-tulis, tetapi mampu memiliki pengikut yang luar biasa di kalangan para petani, orang-orang di bawah, di Anatolia, sehingga kemudian menjadi tarekat sendiri.

Ajarannya merupakan percampuran antara Islam dan Kristen. Dari Islam, ajarannya juga mengambil dari Sunni dan Syiah. Lalu, ada kepercayaan kepercayaan lokal yang juga ikut bercampur karena memang jamaahnya beragam dan berbeda-beda. Tarekat ini akhirnya menjadi kuat pada masa Imperium Utsmaniyyah dan kemudian dihancurkan tapi sampai sekarang masih ada di Albania.

“Ini menarik karena kita bisa melihat di kalangan petani di Anatolia dan di Kurdistan banyak jamaah yang dibangun oleh orang seperti itu, yang sebenarnya tidak memiliki ‘legitimasi’ di kalangan para ulama tapi mampu membangun jamaah. Kemudian ada jamaah-jamaah mereka yang tidak mengidentifikasikan diri sebagai Islam lagi, seperti kaum Yazidi di Kurdistan.”

Pada akhirnya, ada banyak bentuk jamaah di dunia muslim. Sebagian menganggap verifikasi keilmuan itu sangat penting, misalnya di grup-grup ahli hadis. Tapi, tidak semua jamaah muslim mempunyai standar seperti itu. Ini berarti setiap jamaah mempunyai standar mereka masing-masing. Ada jamaah yang standarnya bukan verifikasi keilmuan tapi kedigdayaan, seperti ilmu jadug (ilmu kebal atau ilmu kanuragan—red).

“Saya tidak mengatakan tak ada standar. Kita semua punya standar. Setiap jamaah punya standar. Setiap manusia akan melakukan evaluasi. Ketika mengikuti seorang aktor, setiap orang akan selalu mengevaluasi. Evaluasi adalah bagian penting dari manusia ketika berinteraksi dengan manusia lain. Tapi, standar yang digunakan untuk menilai itu berbeda-beda, tidak universal, dan ada di komunitas masing-masing.”[]