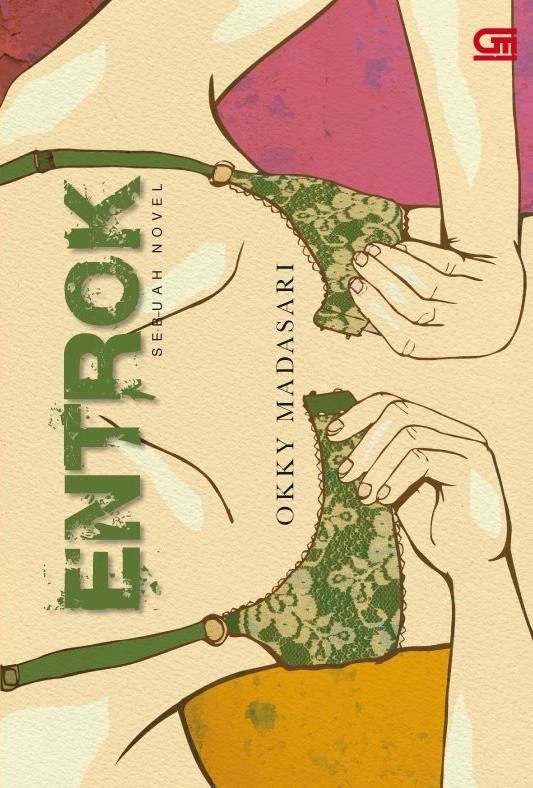

Entrok karya Okky Madasari novel padat tema yang mengisahkan perjuangan sebuah keluarga, terutama ibu dan anak perempuannya, menghadapi tembok tebal kekuasaan.

PERJUANGAN sebuah keluarga, terutama ibu dan anak perempuannya, melalui perubahan sosial dan politik mewarnai novel Okky Madasari, Entrok. Latar waktu novel ini merentang dari dekade 1950 hingga 1990. Ia melewati masa mula kemerdekaan hingga awal era setelah kejatuhan Soeharto. Okky menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa sosial dan politik utama mempengaruhi sebuah keluarga dan masyarakat di Singget, desa di Magetan, Jawa Tengah. Novel ini bak catatan orang kecil tentang kejadian-kejadian besar itu: peristiwa Madiun 1948, peristiwa 1965, pemilu-pemilu di era Orde Baru, dan insiden pembangunan sebuah waduk (mengingatkan saya kepada kasus proyek Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang hingga kini dampak kemiskinannya masih bisa dilihat1).

- Judul Buku: Entrok

- Penulis: Okky Madasari

- Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

- Terbit: April, 2010

- Tebal: 288 halaman

Okky bercerita melalui dua narator secara bergantian: Marni, sang ibu, dan anak perempuannya, Rahayu. Lazimnya, penggunaan dua narator berbeda bertujuan menggambarkan nuansa persepsi di antara keduanya. Tapi, dalam Entrok, Okky menggunakan dua narator berbeda lebih untuk menghela cerita.

Penilaian Marni terhadap Rahayu dan sebaliknya saling terkonfirmasi. Rahayu tahu ibunya itu kerap nyuwun kepada Mbah Ibu Bumi dan Bapa Kuasa dalam semadi di bawah pohon asem karena Marni yang buta huruf itu memang tak pernah mengenal Gusti Allah, “Tuhan anak sekolahan”. Marni mengiyakan itu. Dia juga merasa tak ada salahnya meneruskan tradisi leluhur. Toh, itu bukan sesuatu yang merugikan orang banyak. Di sisi lain, Marni juga sadar anak satu-satunya itu membenci kepercayaan dan pekerjaannya sebagai rentenir. Rahayu menyatakan itu terang-terangan di hadapan ibunya. Ia memilih lebih memihak pandangan masyarakat bahwa ibunya seorang pendosa.

Tak ada rahasia di antara Marni dan Rahayu. Meskipun demikian, baik Marni maupun Rahayu tak bisa saling memahami. Di sini, Okky menunjukkan kesenjangan antara dua generasi yang dibesarkan dalam dua alam berbeda: alam mistis dan rasionalitas.

Tapi, lebih daripada itu, novel ini menggambarkan bahwa permainan identitas dan label—salah satu modus kendali kekuasaan atas masyarakat—berperan penting dalam memecah manusia, dan bahkan antara ibu dan anaknya sendiri. Identitas dan label dalam novel ini bukan hanya “sirik”, “pemelihara tuyul”, dan “rentenir” yang dilekatkan kepada Marni tapi juga “orang PKI”, “orang Cina”, dan “melawan negara”. Permainan ini berjalan satu arah. Rakyat tak mungkin memainkan identitas dan label, baik bagi dirinya maupun apalagi terhadap negara. Negara dan aparaturnya pun sudah punya label yang mereka cipta sendiri, yang abadi dan tak bisa digugat (no debate—kalau anak milenial bilang): pengaman, pengayom, dan pelindung rakyat.

Dalam tema ini, ada satu bagian mengganjal, yakni ketika Marni bercerita tentang Koh Cayadi, keturunan Cina pemilik toko elektronik di Pasar Gede, Madiun. Salah satu kalimat berkata, “Koh Cayadi memang Cina, tapi Cina yang baik.” Kalimat ini berimplikasi bahwa mayoritas orang Cina tidak baik atau bahkan kata Cina berkonotasi jahat.

Pengarang kadang berhadapan dengan kerumitan semacam itu. Di satu sisi, ia hendak menggugat prasangka (prejudice) umum, dan ini yang Okky lakukan dalam Entrok. Tapi di sisi lain, dia harus berbicara lewat pikiran karakternya dan dalam suatu konteks. Hal ini tampaknya, menurut saya, terjadi pada Okky. Okky harus berbicara sebagai sosok Marni dan seperti apa yang Marni pikirkan dalam konteks latar dan waktu novel tersebut, dan bukan sebagai Okky. Dalam konteks saat itu, di mana Orde Baru sedang digdaya, Marni sangat mungkin dipengaruhi prasangka umum tentang keturunan Cina.

Plot tentang Koh Cayadi ini juga menarik untuk diperhatikan, terutama ketika Koh Cayadi menanyakan agama Marni. Agama Marni dan Koh Cayadi tertulis dalam KTP “Islam” dan “Kristen”. Tapi, keduanya tetap menjalankan praktik kepercayaan leluhur masing-masing. Marni tetap memohon kepada Mbah Ibu Bumi dan Bapa Kuasa dan Koh Cayadi tetap pergi ke kelenteng meskipun diam-diam.

Bagian tersebut bisa dijelaskan dalam catatan demografi. Sejak pemberangusan orang-orang “yang dianggap” komunis pada 1966 hingga akhir 1970-an, terjadi konversi hampir dua juta muslim abangan (yang kerap dipandang identik dengan PKI) ke Kristen dan sekitar 400 ribuan lainnya ke Hindu2. Sangat mungkin keturunan Cina, yang juga kerap menjadi sasaran tuduhan PKI dan kepercayaan leluhur mereka dilarang dipraktikkan, memilih Kristen dalam KTP demi keamanan.

Petilasan di Gunung Kawi yang diziarahi Marni dan Koh Cayadi juga unik. Di tempat ini, diyakini ada dua makam keramat Eyang Jugo dan muridnya Eyang Sujo. Muslim menganggap mereka wali. Sementara, menurut keturunan Cina, Eyang Jugo adalah leluhur mereka yang datang dari tanah Tiongkok. Karena itu, petilasan ini menjadi pertemuan spiritual antara muslim dan keturunan Cina. Di sini, batas identitas etnis dan agama melebur3.

Lewat tokoh Marni dan Koh Cayadi dan relasi di antara keduanya, khususnya perjalanan mereka ke Gunung Kawi, Okky menunjukkan bahwa permainan identitas dan label penguasa tak mempan menghadapi energi spiritualitas. Apakah ini berarti spiritualitas adalah titik temu berbagai agama dan identitas sosial lain? Ini menarik untuk menjadi kajian lebih lanjut.

Itu pulalah yang terjadi pada hubungan antara Marni dan Rahayu meskipun dalam cara berbeda. Rahayu belakangan menghormati keyakinan ibunya. Dia melihat keyakinan itulah yang membuat warga desa bakal korban gusuran proyek waduk raksasa mampu bertahan di tengah intimidasi dan kekerasan aparat negara. Warga desa dengan keyakinan yang dicerca orang rasional itulah yang justru punya lebih banyak stok kehormatan dan kebanggaan akan kampung halaman jika dibandingkan dengan orang-orang beragama model sekolahan. Bagi warga desa itu, kehilangan tanah leluhur sama artinya dengan kebangkrutan spiritual, yang bakal berujung kepada kebangkrutan sosial. Tanpa tanah dan keridaan leluhur, modal sosial mereka akan hancur. Mata pencaharian dan pertalian antarwarga bakal hilang.

Novel ini sebenarnya membicarakan banyak tema. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah bagaimana Okky menciptakan karakter Marni. Jika dalam Para Priyayi, Umar Kayam menjadikan pria kelas jelata, Soedarsono dan Lantip, berhasil membangun dinasti keluarga priyayi, Okky lebih memilih Marni, tokoh perempuan.

Marni bergulat dengan kerasnya nasib dan keluar sebagai pemenang. Dari anak perempuan miskin yang bekerja mengupas singkong untuk sekadar membeli entrok (beha) karena risih dengan payudara yang mulai membuncah, lalu menjadi kuli angkut di pasar, hingga bakulan barang dan uang, Marni menjelma Sang Matriark. Dia mengangkat martabat keluarga dari kelas kere menjadi juragan. Dia menghadapi segala cibiran orang tentang pesugihan, tuyul, dan lintah darat. Suaminya, Suteja, hanya bisa mengekor. Bahkan tanpa status “suami”, Suteja bisa jadi cuma kuli angkut atau tukang ojek yang mengikuti dan mengantar sang istri ke mana-mana.

Tapi ada satu yang tak bisa diterabas Sang Matriark, Marni; seberapa pun tangguh perempuan itu. Itulah tembok tebal kekuasaan. “Orang-orang negara”, demikian Marni menyebut aparat, pelan tapi pasti menggerogoti keluarganya: mulai dari “uang keamanan” rutin untuk bisnisnya sampai cap “ET” (Eks Tapol) pada KTP Rahayu. “Negara” dalam bentuk bank juga menyingkirkannya dari bisnis bakulan uang karena bisa memberi persenan lebih rendah. Kebijakan negara membuka keran gula impor pun membuat industri gula dan perkebunan tebu milik Marni sekarat.

Lewat Marni dan Rahayu, Okky menyajikan kontras antara karakter perempuan dan laki-laki dalam novel ini. Kalaupun tak merecoki seperti Komandan Sumadi atau Pak RT dan Pak Lurah, karakter laki-laki lain hanya pengekor, seperti Suteja. Satu-satunya karakter laki-laki bernuansa positif adalah Amri Hasan, suami Rahayu. Tapi, dia toh suami yang menelantarkan istri pertama dan anaknya dengan dalih perjuangan. Kiai Hasbi yang Rahayu kagumi ternyata juga memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk merayunya menjadi istri keempat.

Entrok adalah novel pertama Okky dan terbit pertama kali pada 2010. Selama satu dekade, Okky menghasilkan sepuluh karya: lima novel, satu kumpulan cerpen, tiga novel anak-anak, dan satu non-fiksi, penelitian tesisnya di Universitas Indonesia. Dengan catatan ini, Okky bisa dibilang termasuk penulis prolifik.

Akselerasi penceritaan novel ini bergulir bak mobil di jalan tol. Okky melukiskan karakter utama atau latar tempat bukan seperti Umar Kayam menghabiskan satu bab hanya untuk melukiskan Wanagalih dalam Para Priyayi. Bagi saya, membaca novel ini seperti mendengarkan cerita orang tua di hari lebaran atau seorang teman lama yang datang berkunjung. Ia cukup singkat tapi bernas, padat berisi tema dan catatan peristiwa penting di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru.[]

1Lihat “Warisan Kemiskinan Proyek Bank Dunia di Kedung Ombo”, Katadata.co.id, 6 Oktober 2018.

2Lihat Ricklefs, Merle Calvin, Islamisation and Its Opponents in Java: c.1930 to the Present, 2012, (Singapore: NUS Press), pp. 84-85, pp. 272-273.

3Lihat Quinn, George, Bandit Saints of Java: How Java’s eccentric saints are challenging fundamentalist Islam in modern Indonesia, 2018, (Leicester: Monsoon Books), pp. 245-280.