Sumur mengungkap, perubahan iklim tak hanya berdampak terhadap kehidupan fisik manusia, tapi psikisnya. Bukan hanya modal ekonomi yang hancur tapi modal sosial.

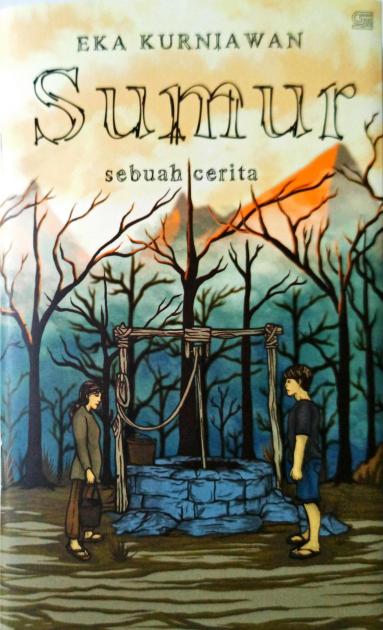

EKA Kurniawan (Cantik Itu Luka) menerbitkan buku baru berjudul Sumur. Ia berisi satu cerpen panjang yang pernah diterbitkan dalam kumpulan Tales of Two Planets: Stories of Climate Change and Inequality in a Divided World (Penguin Books, 2020). Tales of Two Planets merupakan antologi cerpen dari sejumlah negara tentang dampak perubahan iklim terhadap manusia, terutama mereka yang terlemah.

Karena hanya memuat satu cerita, Sumur adalah buku terkecil (mungkin berdimensi sekitar 15 x 10 cm) dan tertipis (sekitar 50-an halaman) yang pernah saya temui. Meskipun begitu, saya tetap menghargai kebijakan Gramedia Pustaka Utama untuk menerbitkan cerita ini dalam bahasa Indonesia, apalagi di tengah makin lesunya industri perbukuan di masa pandemi.

- Judul Buku: Sumur

- Pengarang: Eka Kurniawan

- Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama

- Terbit: Juni 2021

- Tebal: 51 halaman

Meskipun pernah diterbitkan dalam kumpulan yang dimaksudkan untuk berkisah tentang dampak perubahan iklim, Sumur tak terasa begitu. Kisahnya berfokus pada perjalanan hidup dua anak manusia: Thoyib dan Siti. Mereka saling menyukai sejak kecil tapi tak pernah bisa bersama karena selalu saja ada kondisi yang merintangi mereka.

Tampaknya begitulah sebuah cerita yang baik. Ia bisa berbicara tentang hal-hal besar tapi dimulai dari yang personal. Ia bisa mengungkap masalah yang dialami banyak orang tapi dengan bercerita masalah yang dihadapi satu atau dua orang. Ia bisa bicara tentang perubahan iklim tanpa sepatah kata pun menyebut istilah teknis saintifik itu. Ia bisa bicara tentang cinta tanpa satu pun kata cinta ada di dalamnya.

Selain itu, apa yang membuat sebuah cerita menarik? Putu Wijaya bilang, cerita harus meneror mental. Budi Darma bilang, cerita harus memiliki kebulatan tema dan suasana (tak peduli sepanjang apa cerita itu), atau seperti yang dikatakan Edgar Allan Poe setiap kalimat di dalamnya dipilih untuk membangun satu suasana secara intens.

Sumur sedikit banyak memiliki keduanya. Sumur menghadirkan teror mental meskipun daya ledaknya tak sedahsyat “Tak Ada Orang Gila di Kota Ini” atau “Kutukan Dapur”–di antara banyak cerpen Eka yang bisa saya ingat ketika menulis ulasan ini.

Saya tak akan mengungkap apa teror mental yang dihadirkan Sumur. Anda hanya perlu membeli buku ini dan membacanya sampai habis. Mungkin sedikit isyarat sebagai pertanggungjawaban pernyataan saya. Eka menutup ceritanya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan: sebuah melankoli gelap.

Sumur memiliki kebulatan tema dan pengisahan. Suasana yang dibangun Eka di sepanjang cerita serba murung. Karakter-karakter di dalamnya terus dipalu dengan kepedihan demi kepedihan; tragedi demi tragedi.

Penceritaannya, sebagaimana cerita ini diberi judul, juga berpusat pada sebuah sumur di sebuah kampung. Sumur menjadi penanda bagi setiap petanda dalam cerita ini. Di sumur, mereka bertemu. Pada sumur mereka berharap. Sumurlah simbol segala kemalangan kampung itu. Dan di sumurlah kepedihan itu mencapai puncaknya.

Tapi, tak seperti dalam banyak cerpennya, dalam Sumur, Eka tidak menghadirkan kejenakaan yang gelap. Seperti saya bilang tadi, semua serba murung. Tak ada kisah orang kecil yang membalik keadaan dengan ide dan keberanian ajaib, seperti yang saya temui dalam kumpulan Cinta Tak Ada Mati.

Tapi, Eka tetap seorang Eka. Kata-katanya tetap sederhana dan lugas. Mereka tak mendayu-dayu meskipun tetap dipilih secara baik untuk menggambarkan suasana murung dari keseluruhan cerita: tanah retak-retak, pohon mengerdil, air menyusut, bukit kering kecoklatan, ternak menghilang.

Semua itu membuat Sumur mampu menggambarkan bagaimana perubahan kondisi alam tak hanya berdampak pada kehidupan fisik manusia tapi juga psikisnya. Bagaimana hubungan antarmanusia, cinta, persaudaraan, pertemanan, bisa berubah karena kekeringan yang melanda sebuah kampung. Anak-anak muda pergi ke kota berburu nasib. Hubungan sosial mereka terkoyak. Cinta mereka tersapu kemarau berkepanjangan dan tak pernah kembali.

Akibat perubahan alam, manusia tak sekadar kehilangan mata pencaharian, menghadapi berbagai penyakit, cuaca ekstrem, atau kekurangan sumber air dan makanan. Manusia juga depresi, kehilangan harapan, marah, kecewa, dan murung tak berkesudahan. Bukan hanya modal ekonomi yang hancur akibat perubahan iklim, tapi modal sosial.

Ada sedikit catatan untuk Sumur. Eka sepertinya tak “berbaik hati” untuk melukiskan lebih detail suasana alam dan perubahannya di kampung di mana ceritanya terjadi. Memang ada gambaran itu tapi terasa tak melukis kesan lebih dalam di benak saya, seperti saat saya membaca Olenka Budi Darma atau Orang-Orang Proyek Ahmad Thohari. Selain itu, ada sedikit inkonsistensi ketika Thoyib diceritakan memiliki “adik-adik” di satu bagian tapi di bagian lain disebutkan hanya memiliki “satu adik laki-laki”.

Bagaimanapun, Sumur mengobati kerinduan saya kepada cerita-cerita Eka–yang kalau tidak keliru terakhir merilis karya fiksi pada 2016. Penggemar Eka, seperti saya, mungkin harus bersabar dan berdoa, semoga mood pengarang yang satu ini tak terlalu cepat berubah, sehingga kita bisa lebih sering menikmati cerita-ceritanya.[]