Film dokumenter American Factory menunjukkan bahwa Komunis dan Kapitalis sama-sama lihai menindas pekerja dan memberangus serikat buruh.

HARAPAN warga Moraine, Ohio, membuncah. Perusahaan multinasional asal Cina, Fuyao Group, pembuat kaca mobil, membuka kembali pabrik produk serupa bekas milik General Motors pada 2015. Pabrik ini ditutup pada 2008 karena krisis finansial. Lebih daripada 2.000 keluarga yang menggantungkan penghidupan pada pabrik ketika itu kehilangan banyak hal: rumah, mobil, dan tentu saja harapan.

Wajar jika kemudian berduyun-duyun bekas buruh pabrik GM itu datang melamar. Mereka kembali punya harapan untuk meraih apa-apa yang dulu pernah hilang: pekerjaan, rumah, mobil, dan bahkan kehormatan. Pabrik pun bergerak. Pekerja mulai berdatangan. Mesin-mesin kembali dipanaskan. Sebuah upacara pembukaan pabrik disiapkan.

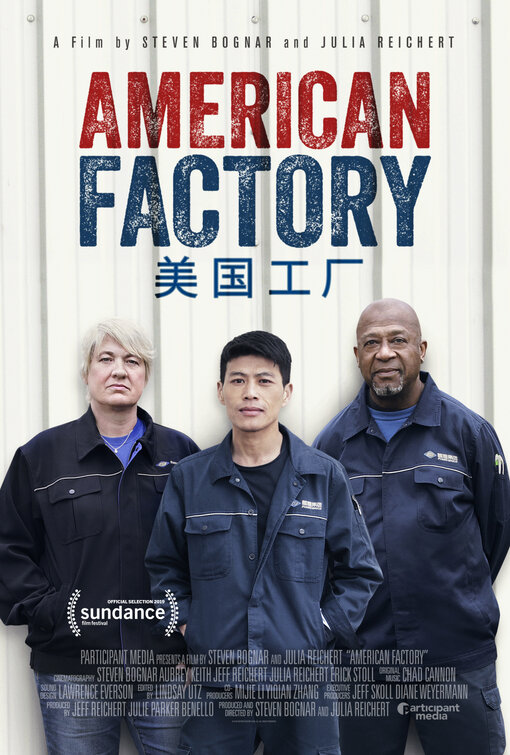

Itulah suasana awal American Factory, film dokumenter garapan dua sutradara senior, Steven Bognar dan Julia Reichert. Keduanya sudah sering berkolaborasi. Sejak 2006, nama Bognar-Reichert seperti dua sisi pada koin yang sama. Khusus tentang Reichert, film-filmnya kerap mengangkat isu kelas pekerja. Union Maids (1978) dan Seeing Red: Stories of American Communists (1983) adalah dua di antaranya yang terkenal. Dua film ini masuk daftar nominasi Oscars untuk dokumenter terbaik. Tapi baru pada 2019, melalui American Factory dan bersama Bognar, Reichert memperoleh Oscars pertamanya.

- Judul Film: American Factory

- Sutradara: Steven Bognar, Julia Reichert

- Sinematografi: Steven Bognar, Aubrey Keith, Jeff Reichert, Julia Reichert, Erick Stoll

- Rilis: 21 Agustus 2019 (Netflix)

- Durasi: 110 menit

Tak berlama-lama, American Factory menunjukkan harapan pekerja Amerika itu segera menumbuk kenyataan. Terjadi “benturan budaya” antara mereka dan ratusan pekerja yang Fuyao datangkan dari negeri Tiongkok. Pekerja Amerika lebih santai dan banyak mengobrol. Pekerja Amerika kurang lincah karena “jari mereka besar-besar”. Selain itu, tentu saja perbedaan bahasa menjadi kendala. Mereka terkadang marah-marah dalam bahasa yang tak saling dimengerti.

Sebaliknya, pekerja Amerika terbengong-bengong menyaksikan bagaimana kolega Cina mereka bekerja, terutama ketika berkunjung ke pabrik induk di Fuqing, Fujian. Sebelum bekerja, para pekerja Cina berbaris rapih bak sepasukan tentara. Mereka lalu berhitung untuk menunjukkan bahwa unit mereka lengkap dan siap bekerja. Mereka juga bernyanyi dan meneriakkan yel-yel pro-produktivitas dan negara. Yang lebih mengejutkan bagi pekerja Amerika adalah bagaimana pekerja Cina mampu bekerja spartan di lingkungan berbahaya tanpa alat pengaman memadai. Mereka juga tahu bahwa pekerja di Cina hanya memiliki libur satu atau dua hari selama sebulan, dan bekerja 12 jam sehari. Sementara di Amerika, mereka hanya bekerja 8 jam sehari dan bisa berlibur 8 hari sebulan.

Di bagian ini, American Factory menunjukkan bagaimana dunia perburuhan berlangsung dalam ekonomi dan industri yang semakin terglobalisasi. Banyak negara, terutama dari kelompok yang disebut “Dunia Ketiga” sudah mengalami kondisi ini, termasuk Indonesia. Buruh Amerika bahkan mungkin termasuk “anak baru” dalam kondisi ini. Amerika terbiasa datang sebagai bos dan elite manajemen yang membawahi ribuan pekerja lokal. Tapi mereka kini tak bisa menghindari kenyataan itu. Bos dan supervisor mereka orang bukan-Amerika tapi orang Cina, negara adidaya ekonomi baru yang berasal dari “Dunia Ketiga” dan secara formal masih berstatus negara “Komunis”.

Dalam dua tahun pertama operasinya di tanah kapitalis, bos besar Fuyao, Cao DeWang, sebenarnya memilih orang Amerika untuk memimpin Fuyao Glass America, Inc, baik di level manajer maupun supervisor. Dia juga menolak front office pabrik dipermak dengan foto-foto kebesaran Cina. “Ini perusahaan Amerika,” katanya. Tapi pada saat yang sama, dia dan elite perusahaan asal Cina seringkali mengumpulkan pekerja asal Cina secara terpisah. Di saat-saat seperti ini, DeWang menginjeksi nasionalisme Cina. “Setiap orang Cina harus melakukan sesuatu demi negara dan rakyat.”

Tapi belakangan dia memecati satu per satu para manajer Amerika, terutama setelah muncul masalah antara perusahaan dengan pekerja Amerika. Di bagian inilah jantung narasi American Factory: “konflik kelas” pekerja dengan pemilik modal, tak peduli dari mana mereka berasal, dari negeri Kapitalis ataukah Komunis. “Benturan budaya” justru hanya masalah sepele. Bahkan, ada satu adegan di mana Bognar-Reichert menggambarkan dengan manis persahabatan pekerja asal Amerika dan Cina ketika yang pertama mengundang yang kedua merayakan Thanksgiving bersama. “Konflik kelas” justru lebih kentara dan dominan dalam film ini ketimbang “benturan budaya”. Entah mengapa Netflix dan Barack Obama—pemilik rumah produksi Higher Ground yang membidani film ini—lebih mempromosikan American Factory sebagai gambaran “benturan budaya”.

Pekerja Amerika mengeluhkan upah yang mereka terima. Shawnea, seorang glass inspector, mengatakan upahnya di Fuyao kurang dari separuh yang dia peroleh dari General Motors. Jika dulu diupah oleh GM 29 dolar AS atau sekitar 319.000 rupiah per jam (dengan kurs rata-rata 11.000 rupiah pada 2008), Shawnea hanya menerima 12 dolar AS atau 156.000 rupiah per jam (dengan kurs rata-rata 13.000 rupiah pada 2015) dari Fuyao.

Upah baru satu soal. Mereka juga mengeluhkan kerentanan status mereka di pabrik. Seorang pegawai yang masuk rumah sakit karena kecelakaan kerja dan tak sempat melapor ke perusahaan tak diterima bekerja lagi. Kecelakaan kerja juga lebih sering terjadi di Fuyao ketimbang saat pabrik di bawah GM. Ini karena manajemen menekan pekerja untuk lebih produktif. Seorang pekerja Amerika harus menangani pekerjaan dua orang. Hal seperti itu wajar terjadi di Cina, demi efisiensi dan produktivitas.

Pekerja Cina juga bukan tak punya keluhan meskipun mereka tak seterus terang rekan Amerika mereka. Seorang pekerja Amerika mengatakan dia bersimpati kepada para pekerja Cina karena mereka harus meninggalkan kampung halaman dan anak-istri selama bertahun-tahun tanpa upah tambahan (extra pay).

Sebagian mereka kemudian protes dan menggelar unjuk rasa, menuntut pemungutan suara untuk menerima Serikat Buruh Otomotif (United Auto Workers—UAW) masuk ke dalam pabrik. Ide ini sejak awal pembukaan pabrik ditolak tegas oleh bos besar DeWang. “Serikat akan berdampak pada efisiensi, yang melukai perusahaan,” katanya di hadapan manajemen. “Jika ada serikat buruh, akan saya tutup (pabrik ini).”

Fuyao kemudian menggelar kampanye anti-serikat. Mereka menghabiskan satu juta dolar AS untuk menyewa firma hukum dan konsultasi Amerika. Para konsultan ini mencekoki para karyawan tentang kerugian apa yang akan mereka dapatkan jika memilih “yes” dalam pemungutan suara untuk UAW. Perusahaan juga memecat pekerja-pekerja yang ketahuan aktif mendukung serikat buruh. Pada akhirnya, UAW kalah telak dalam pemungutan suara. Dihadapkan pada kampanye anti-serikat yang masif dan intimidasi sedemikian rupa, sebagian besar pekerja memilih bertahan di pabrik dan kehilangan hak mereka untuk memiliki suara dan pengaruh melalui serikat. Ini gambaran umum di banyak negara, di mana pekerja selalu berada dalam posisi rentan ketika memperjuangkan hak-hak mereka. Sementara, pemerintah seperti mati kutu di hadapan kepentingan bisnis dan investasi, sehingga lebih berpihak kepada pengusaha.

Di sinilah, ironinya. Bagaimana perusahaan asal negara “Komunis”, yang katanya berdiri berkat peluh kelas pekerja, bisa begitu membenci serikat buruh? Tanpa berupaya beropini atau membingkai pendapat sendiri, Bognar-Reichert menampilkan bagaimana serikat buruh Fuyao di Cina bekerja. Kantor Serikat Buruh Fuyao di Cina adalah juga kantor cabang Partai Komunis Cina. Ketua Serikat Buruh Fuyao adalah juga Sekretaris Pertama Partai Komunis Cina. Shimeng, sang ketua, merupakan ipar DaWeng, si bos besar Fuyao. Gambaran ini menjelaskan ikatan kuat negara-bisnis dalam dunia perburuhan di Cina. Keduanya mengunci mati apa yang mesti dan tak boleh dilakukan pekerja di Cina.

Sebagian kalangan “kiri” di Amerika mengkritik film ini bernuansa propaganda anti-Cina, seperti ditulis Joe Allen dalam Jacobin. Mereka bilang “Kapitalis” di Cina berbeda dengan di Amerika. “Kapitalis” di Cina tidak memburu kepentingan sendiri, tapi berada di bawah kekuasaan negara Komunis untuk membantu pembangunan ekonomi nasional. Terlepas dari apa makna jargon “pembangunan ekonomi nasional”, jika hasilnya adalah penindasan hak-hak pekerja dan pemberangusan serikat buruh, lantas apa beda Komunis Cina dan penguasa Kapitalis di Amerika?

“Komunis” dan “Kapitalis” pada akhirnya hanya label. Semuanya soal kepentingan profit di atas pekerja. Soal menindas buruh dan memberangus serikat, keduanya sama-sama lihai.

Di sini, saya mencoba memahami kenapa Netflix dan Obama mengemas American Factory dalam bingkai “benturan budaya”. Mereka bisa jadi ingin mengatakan bahwa problem utama dunia adalah semata soal perbedaan budaya dan identitas: antara orang Amerika dan bukan-Amerika. Pada gilirannya, saya berasumsi mereka ingin menutupi isu lain yang bisa jadi lebih penting: konflik kelas.

Dalam konflik seperti ini, jika kata-kata Deng Xiaoping saya pahami dalam cara berbeda, maka tak peduli hitam, putih, Amerika, atau bukan-Amerika, kelas pekerja akan selalu berada di bawah tekanan kelas pemilik modal.[]

Bagus Kak ulasannya. Saya barusan menonton film inidan merasakan kegelisahan fakta yg disajikan