Penulis “The New York Times Best Seller”, Eric Weiner, mengunjungi Indonesia pada akhir Oktober 2022. Berikut ini kesan editor Mizan Pustaka yang menemaninya selama di Indonesia.

Apa yang Anda harapkan dari sebuah perjalanan? Jika Anda seorang karyawan, tentu yang diharapkan adalah kesuksesan perjalanan dinas dalam menuntaskan misi perusahaan. Jika Anda seorang turis, yang diharapkan adalah kepuasan bertamasya; atau, jika Anda seorang musisi, yang diharapkan adalah antusiasme dan penuhnya kehadiran penonton dalam konser Anda di kota-kota.

Tapi, apa yang Anda harapkan dari perjalanan jika hidup Anda tidak bahagia? Apa yang Anda harapkan jika Anda agnostik? Apa yang Anda harapkan jika Anda pencinta ilmu?

Apakah ketiga hal tersebut—atau salah satunya—ada di dalam diri Anda? Adalah Eric Weiner, mantan reporter The New York Times dan National Public Radio (NPR), yang memiliki ketiganya: tidak bahagia, agnostik (dia menyebut dirinya confusionist), sekaligus mencintai ilmu.

Eric Weiner melakukan berbagai perjalanan untuk mencari makna tentang kebahagian, keyakinan dan Tuhan, dan asal-usul orang genius. Semua itu, kemudian dia tuangkan dalam trilogi The Geography of Bliss (2008), The Geography of Faith (2011), dan The Geography of Genius (2016).

Apa yang disajikan Weiner di dalam ketiga bukunya itu jauh dari sekadar kisah perjalanan biasa. Weiner berangkat sejauh Moldova di Eropa Timur, Bhutan di pegunungan Himalaya, dan berbagai tempat lainnya—baik negara maju maupun berkembang—untuk mencari makna kebahagiaan. Di tengah berbagai versi indeks kebahagiaan, Eric ingin melihat langsung dan bahkan menggugatnya.

Kemudian, dalam seri perjalanan lainnya, untuk menjawab kegundahan keyakinannya, Eric berkelana mencari pemahaman tentang Tuhan dari berbagai agama—Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budhha, Taoisme, dan bahkan Syamanisme—dengan pemikiran yang benar-benar terbuka.

Terlepas dari berbagai stereotipe yang terlanjur melekat, Eric dengan jernih mampu memilah dan memilih mana yang sekadar tuduhan tidak berdasar dan mana yang orisinal dari agama-agama tersebut.

Tidak berhenti sampai di sana, dia bahkan melaksanakan ibadah dari agama-agama tersebut. Ketika berzikir, mulutnya tak henti-henti mengucapkan “la ilaha illallah” seraya berputar-putar menarikan sema, tarian ritual khas sufi darwish. Weiner juga berangkat ke Gunung Wudang— lokasi pusat ajaran Taoisme—yang sering berkabut di China, untuk berlatih taichi; dan begitu seterusnya terhadap agama-agama lain.

Weiner juga memiliki tingkat penasaran yang begitu tinggi tentang bagaimana orang-orang genius dapat dilahirkan. Dia berangkat ke Athena, Yunani, untuk menduga-duga dan melakukan berbagai wawancara, bagaimana kiranya seorang Aristoles hidup di sana dan melahirkan berbagai karya besar yang dibaca selama berabad-abad. Dia juga berangkat ke Wina, Austria, untuk melihat bagaimana atmosfer kota ini mampu melahirkan banyak musisi musik klasik genius seperti Beethoven, Haydn, Schubert, dan si anak ajaib Mozart.

Eric adalah pribadi yang unik. Pada satu sisi dia akademisi penggila buku, sementara pada sisi lain penggemar musik rock dan blues yang begitu menyukai lagu-lagu The Doors dan The Rolling Stones. Pada satu sisi dia bisa begitu sinis terhadap ketidakmasukakalan, tapi pada sisi lain bisa begitu berempati terhadap iman dan keyakinan orang lain—yang mana menurut sebagian orang sama-sama tidak masuk akalnya.

Demikianlah, berkat keunggulan penuturan dan kedalaman pengetahuan; serta ironi, komedi, dan diksi di dalamnya, buku-buku Weiner secara berturut-turut menjadi The New York Times bestseller. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke lebih daripada 20 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Beberapa sekolah dan universitas bahkan telah menjadikan bukunya sebagai bahan bacaan wajib.

Sebagai pelengkap atas karya-karyanya, Eric juga menerbitkan sebuah buku berjudul The Socrates Express (2020). Buku ini berbicara tentang filsafat, tapi jauh dari citra filsafat yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang.

Cukuplah kita mengutip pendapat dari Taufiqurrahman, penulis muda tentang filsafat, mengenai buku ini:

“Ia (filsafat) memberikan pencerahan, tetapi tampak tak pernah peduli dengan apa yang dialami manusia secara langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Buku ini, yang ditulis dalam bentuk catatan perjalanan, adalah upaya menjadikan filsafat bukan sebagai matahari, melainkan sebagai suluh. Suluh itu tidak hanya menerangi, tetapi juga dialami, dibuat oleh manusia sendiri di bumi, dan turut menjadi bagian dari perjalanan manusia melintasi sabana, hutan, sungai, dan lautan.”

Ke Indonesia

Atas undangan Mizan Pustaka—penerbit yang menerjemahkan dan menerbitkan buku-bukunya di Indonesia—pada 21 hingga 29 Oktober 2022, Eric Weiner berkunjung ke Indonesia. Ada tiga kota yang menjadi destinasinya, yaitu Jakarta, Bandung, dan Ubud. Selama di Jakarta dan Bandung, saya berkesempatan untuk mendampinginya, menjadi semacam pemandu bagi turis asing. Tapi, dia bukan sekadar turis asing biasa. Dia Eric Weiner!

Saat pertama menjemput Eric di hotelnya, kesan pertama yang saya dapat dia tampak lebih besar jika dibandingkan dengan foto-fotonya yang beredar di internet. Dan, sudah sedikit lebih berumur. Saat ini usianya sudah 59 tahun. Dalam percakapan awal, segera saja pribadi Eric terungkap: ramah dan bersahabat.

Ada banyak sekali momen yang dapat diceritakan selama kunjungannya di Jakarta dan Bandung, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa saja. Saya akan mengaitkannya dengan buku-buku yang telah diterbitkannya.

Pertama, Eric tidak pernah memasukkan Indonesia di antara negara-negara yang penduduknya bahagia. Saya sendiri tidak ingin berargumen tentang hal ini, karena apa yang bisa disanggah di tengah segala tata kelola bangsa ini yang masih perlu dibenahi?

Eric mengaku bahwa dia sudah lebih dari 10 kali datang ke Indonesia, tapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Kunjungan-kunjungan Eric sebelumnya ke Indonesia dalam kapasitas dia sebagai wartawan, sehingga apa yang dicari adalah sesuatu yang “negatif”. “Sebab memang begitulah tugas wartawan, mencari sesuatu yang buruk sebagai bahan berita,” ujar Eric.

Kali ini Eric datang dengan tujuan yang berbeda, yaitu untuk menemui pembaca bukunya di Indonesia, dan ini mendatangkan impresi yang berbeda. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, “Apakah Anda setuju jika Indonesia adalah negara (yang orang-orangnya suka) bercanda?” Dia menanyakan hal ini dalam perjalanan pulang ke hotel setelah menemui para pembaca bukunya pada hari pertama.

Begitulah impresi Eric. Dia melihat bahwa—setidaknya sebagian—orang Indonesia sangat suka bercanda dan tertawa. Saya menjawab setuju, dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya orang Indonesia berkepribadian hangat dan mementingkan pertemanan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Indonesia, “Makan tak makan asal kumpul.” Ungkapan ini konon berasal dari bahasa Jawa, “Mangan ora mangan sing penting kumpul” yang maknanya kurang lebih “kebersamaan lebih penting daripada materi”. Ungkapan seperti ini mungkin sudah tidak terlalu berlaku di kota-kota besar, tapi di daerah masih sangat terasa.

Kedua, dalam acara jamuan makan siang di salah satu restoran Sunda di sekitar Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Eric yang half vegan (tidak memakan daging dan telur, tapi masih bisa mengonsumsi ikan-ikanan) memesan ikan bakar gurame berbumbu. Sebagai bule, dia melakukan hal yang sangat jarang dilakukan oleh bule lain. Dia mengusulkan berbagi makanan yang dipesan. “Do you mind if we’re sharing?” ujarnya.

Begitulah, kami makan dengan berbagi satu sama lain. Sementara Eric dan peserta lain makan menggunakan sendok dan garpu, saya sendiri makan dengan tangan. Saya melakukan ini karena sudah mengukur. Eric sudah pergi ke banyak negara Asia dan mestinya pemandangan orang makan dengan tangan polosan sudah bukan hal aneh. Terlebih, untuk menu-menu yang dipesan, memang lebih nyaman dan mudah jika kita memakannya pakai tangan.

Eric pada awalnya menggunakan sendok dan garpu, tapi di tengah dia menceletuk (saya terjemahkan ke bahasa Indonesia), “Boleh saya makan pakai tangan?”

“Tentu saja, kenapa tidak? Bukan masalah,” jawab saya. Eric tertawa sambil bilang makan ikan jauh lebih mudah jika pakai tangan.

Eric bercerita, “Untung saya di Indonesia. Jika di Amerika, akan ada saja orang yang mempermasalahkan orang yang makan pakai tangan.”

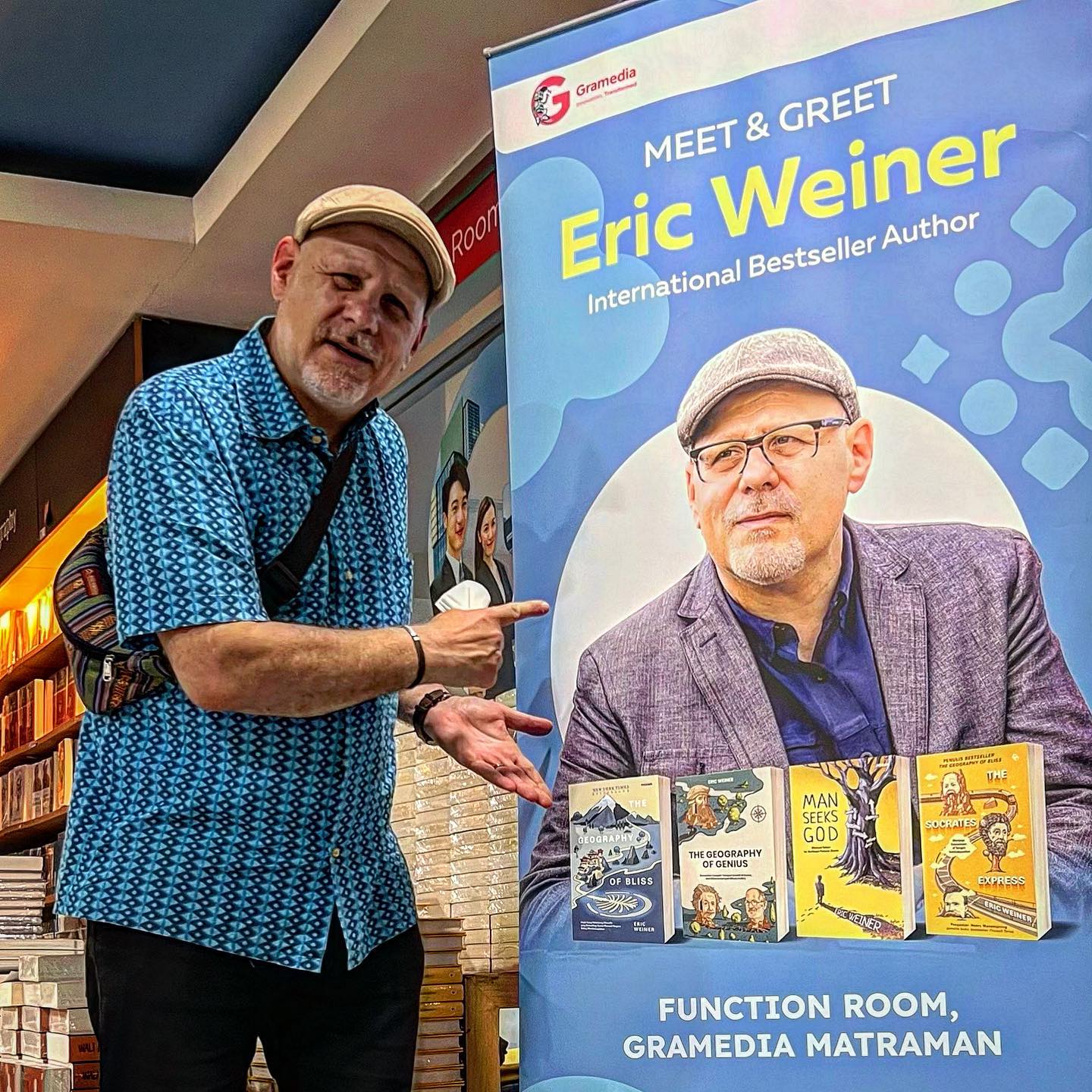

Ketiga, dalam jumpa pembaca di Gramedia Matraman, seorang pembaca mengaku bahwa dia sudah tidak ingin melanjutkan hidupnya jika tidak membaca buku Eric. “Buku ini telah menyelamatkan hidup saya,” katanya.

Saya tidak tahu buku mana yang dimaksud oleh pembaca ini, sebab dia membawa semua buku Eric. Tapi, dugaan saya itu adalah Geography of Bliss. Selepas acara, secara khusus dia memberi karangan bunga untuk Eric. Eric menceritakan impresinya kemudian. “Sepanjang saya bertemu dengan para pembaca buku saya di banyak negara, baru kali ini saya mendapat pernyataan seperti ini, ‘Buku ini telah menyelamatkan hidup saya.’ Saya tidak pernah menyangkanya. Saya begitu tersentuh.”

Keempat, secara keyakinan dia tidak pernah secara gamblang menyebutkan apa agama yang dianutnya. Sebagaimana yang disampaikannya dalam kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Eric mengaku dilahirkan di lingkungan keluarga Yahudi, tapi kini setiap pagi dia bermeditasi dengan cara Buddhis; melakukan Yoga seperti orang Hindu; dan ke mana pun mengenakan gelang yang didapatnya dari Yordania, yang bertuliskan kaligrafi Arab, yang menurutnya berarti, “All my success because of Allah,” (semua kesuksesanku karena Allah).

Belakangan, saya penasaran dengan isi kaligrafi tersebut. Saya menunjukkan fotonya kepada seorang ustaz di Bandung. Dia kemudian mengatakan bahwa kaligrafi dalam gelang tersebut diambil dari Al-Quran Surah Hud ayat 88, yang terjemahan bahasa Indonesianya: Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Memang ketika saya cek dalam bahasa Inggris, terjemahannya menjadi, “My success comes only through Allah.” Tidak terlalu jauh dengan terjemahan versi Eric.

Sebenarnya masih banyak momen lain yang menarik untuk diceritakan, tapi kiranya cukup sekian dulu. Eric kini telah kembali ke rumahnya di Washington. Eric mungkin akan kembali lagi ke Indonesia pada 2023. Rencananya dia akan membuat pelatihan penulis di Indonesia, bekerjasama dengan penerbit Mizan. Bagi Anda yang merindukan dan belum sempat bertemu dengan Eric, kita tunggu saja ya.[]