Buku ini menjadi contoh bagaimana Kuntowijoyo menerapkan gagasannya tentang Ilmu Sosial Profetik. Fenomena sosial ditinjau Kutowijoyo dari perspektif yang spesifik dan memanusiakan (humanis), komprehensif-detail (liberasi), dan berorientasi pada tujuan luhur (transendensi).

Kuntowijoyo dikenal sebagai salah satu budayawan, sastrawan, sejarawan, dan juga sosiolog berpengaruh di Indonesia. Gagasannya yang sangat penting bagi pengembangan ilmu sosial di Indonesia adalah idenya tentang “Ilmu Sosial Profetik (ISP)”. Bagi Kuntowijoyo, ilmu sosial tidak boleh berpuas diri menjelaskan atau memahami realitas tapi kemudian memaafkannya begitu saja. Tapi lebih daripada itu, ilmu sosial mengemban tugas transformasi menuju cita-cita yang diidealkan masyarakat.

Karena pengaruh besar pandangan positivisme di Eropa pada Abad Pencerahan (Renaissance), segala sesuatu harus bisa diukur dan bisa dibuktikan secara kuantitatif. Bila tidak, maka hal itu akan dianggap menyalahi kaidah “ilmiah” dan dianggap tidak valid sebagai sebuah kebenaran.

Puncak kemenangan logika positivistik itu adalah ketika mereka berhasil menjadikan ilmu sosial layaknya fisika yang bisa dikuantifiksi (meskipun kini bahkan fisika sekalipun tak serta merta bisa dikuantifikasi), yang kemudian kita kenal sebagai “sosiologi”. Akibatnya, kehidupan sosial diamati bak “fisika sosial”, atau ilmu pengetahuan alam tentang masyarakat. Proses-proses sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia yang bebas tetapi sebagai suatu peristiwa alam.

Setidaknya ada tiga pengandaian dalam ilmu sosial positivistik. Pertama, prosedur metodologis dari ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu sosial. Kedua, hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum seperti dalam ilmu alam. Ketiga, ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni, netral, dan bebas nilai.

Namun belakangan, dogma positivistik tersebut mulai banyak dibantah. Salah satu perlawanan sengit terhadap logika positivistik datang dari para penganut Teori Ktiris. Teori Kritis mengkritik keadaan-keadaan aktual dengan referensi pada tujuannya. Karenanya, di dalam Teori Kritis, terkandung muatan utopia tertentu yang menyebabkan pemikiran yang terkandung di dalamnya tidak netral.

Dengan semangat yang sama, Kuntowijoyo lalu melontarkan ide tentang “Ilmu Sosial Profetik”. ISP tidak hanya menolak klaim bebas nilai dalam positivisme tetapi lebih jauh mengharuskan ilmu sosial untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya. ISP tidak hanya berhenti pada usaha menjelaskan dan memahami realitas apa adanya tetapi lebih daripada itu mentransformasikannya menuju cita-cita yang diidamkan masyarakat. ISP kemudian merumuskan tiga nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.

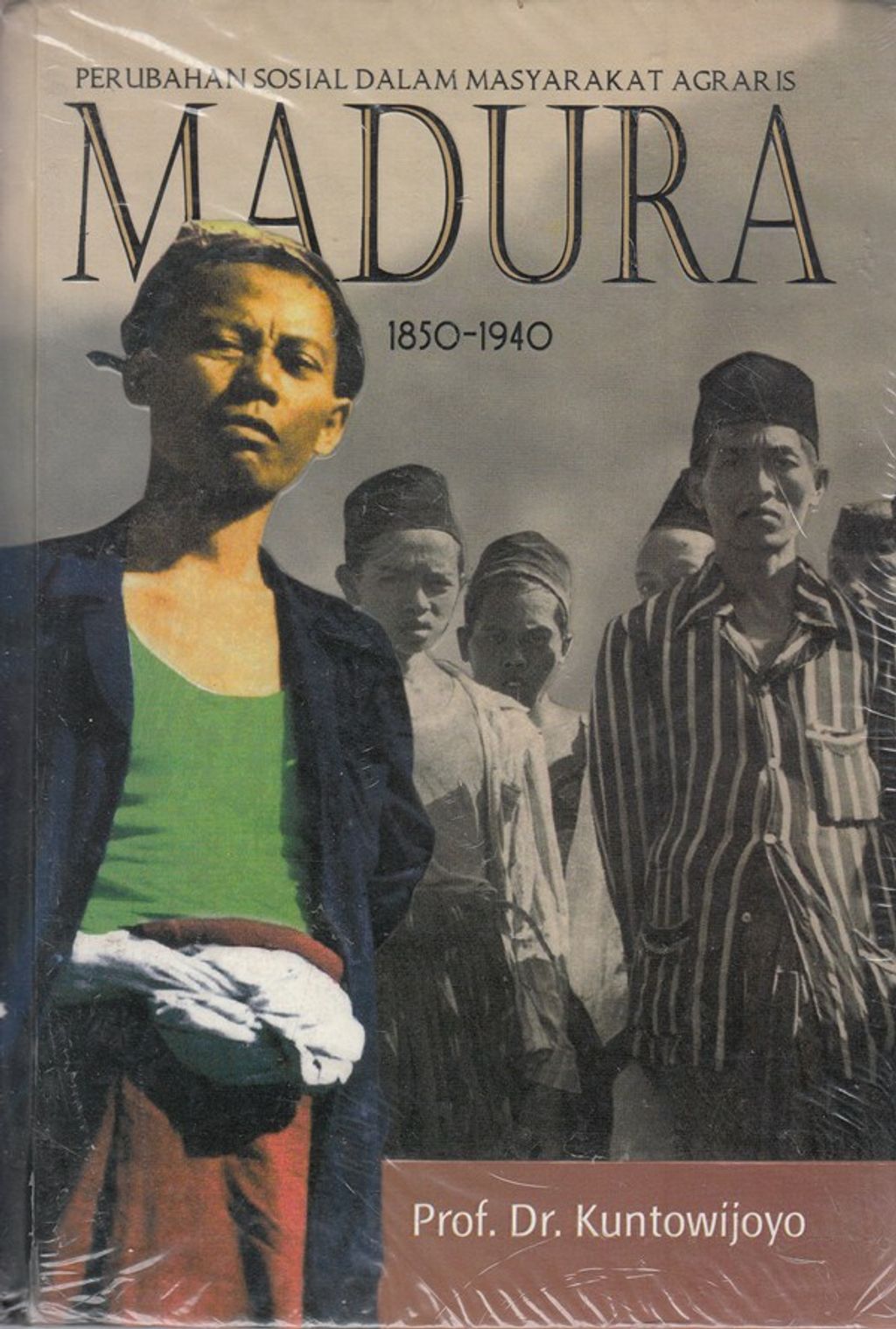

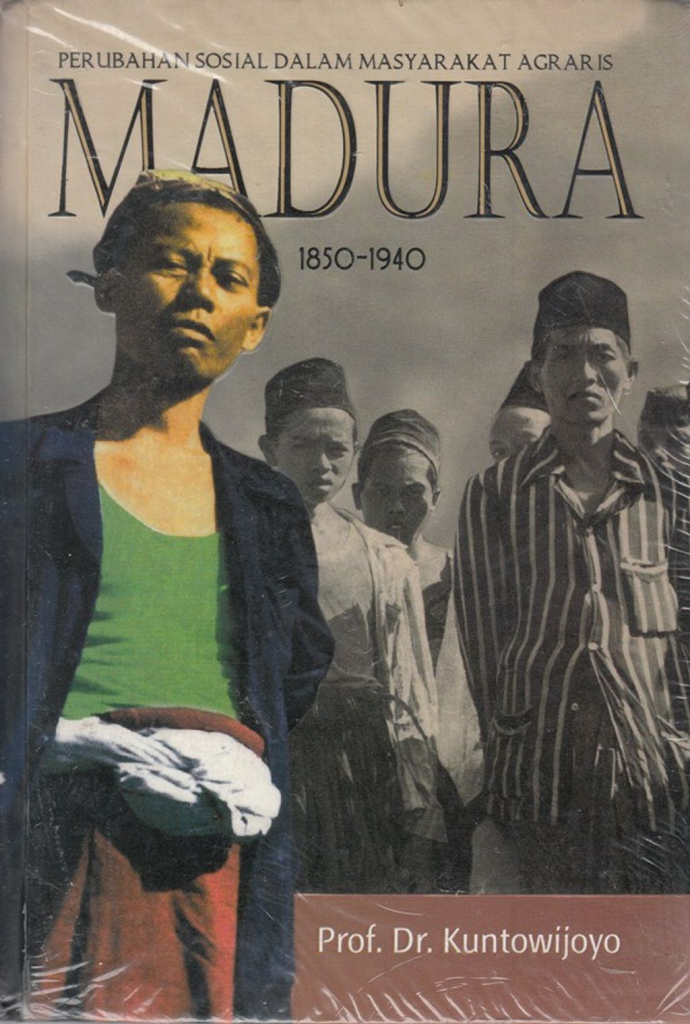

Salah satu karya yang menunjukkan secara jelas bagaimana Kuntowijoyo mendemonstrasikan metodologinya terlihat dalam buku Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. Buku ini merupakan terjemahan disertasi doktoral Kuntowijoyo di Colombia University pada 1980: Social Change in an Agrarian Society: Madura, 1850-1940. Ia kemudian diterbitkan oleh Penerbit IRCiSoD pada 2017, atau 12 tahun setelah Kuntowijoyo wafat pada 2005.

- Judul Buku: Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940

- Penulis: Prof. Dr. Kuntowijoyo

- Penerbit: IRCiSoD

- Terbit: Juli, 2017

- Tebal: xxiv + 716 halaman

Karya ini merupakan studi mengenai perubahan dan kelangsungannya. Bagaimana kekuatan-kekuatan alam dan sejarah memengaruhi masyarakat Madura di tiga kerajaan pribumi: Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep selama satu abad sebelum Indonesia merdeka.

Cakupan waktu dalam studi ini, 1850-1940, tidaklah secara langsung menunjuk suatu periodisasi. Sebab, dalam perkembangan sosial dan sejarah, tidak ada permulaan atau akhir. Batasan waktu di sini dipilih semata karena kemudahan sumber yang tersedia. Tak jarang dalam buku ini, Kuntowijoyo bergerak maju-mundur melewati batas waktu yang ditetapkan.

Selain itu, tahun 1850 menjadi tanda batas dari dasawarsa penguasa-penguasa pribumi terpaksa menyerah kepada penguasa kolonial Belanda. Belanda kemudian memperkenalkan sebuah sistem pemerintahan ganda dengan menetapkan pengangkatan patih atau perdana menteri (rijksbestierder) di Kerajaan Bangkalan (1847) dan Sumenep (1854). Lalu diterapkannya pula kekuasaan langsung di Kerajaan Pamekasan pada 1858. Tahun 1940, sebagai batasan waktu terakhir, merupakan masa terakhir peranan Belanda sebelum pendudukan Jepang di Asia Tenggara.

Sesuai dengan geografi politik tradisional, Madura adalah sebuah nama yang digunakan untuk sebuah kerajaan, yang kemudian bernama Bangkalan, di wilayah barat pulau utama Madura. Nama Madura oleh Belanda digunakan untuk menggambarkan keseluruhan pulau yang mereka tetapkan sebagai Keresidenan Madura pada 1857. Keresidenan Madura terdiri dari tiga kelompok pulau: 1) pulau utama Madura dan yang berada di sekitar pulau itu, yakni yang berada di sebelah selatan dan tenggara: Pulau Mandangin, Gili Duwa, Gili Bitah, Gili Guwa, Gili Yang, Gili Ginting, Gili Luwak, Puteran dan Pondi; 2) kelompok Pulau Sapudi, Raas, Supanjang, Paliat, Sabunten, Sapeken, dan Kangean di sebelah timur Madura; dan 3) jauh dari pantai pulau-pulau itu, ada Pulau Solombo di sebelah timur laut dan Bawean di sebelah barat laut Madura. Di Pulau Madura sendiri terdapat tiga kerajaan pribumi: Bangkalan di sebelah barat, Pamekasan di tengah, dan Sumenep di sebelah timur.

Karena letaknya yang berada di sebelah pinggir timur laut Jawa, Madura secara geografis, historis, dan kultural merupakan bagian dari Jawa. Setelah berakhirnya era kekuasaan Majapahit, Madura menjadi wilayah yang merdeka meskipun secara ekonomi tetap bergantung pada Jawa, khususnya pada produksi padi di Jawa.

Ini karena tanah Madura – kecuali di beberapa daerah – mengandung batu kapur. Kondisi tanah ini tidak memberi kemungkinan banyak bagi masyarakatnya untuk memproduksi padi secara mandiri. Untuk itulah, Jawa menyuplai kebutuhan pangan dasar ini, sehingga membuat Madura tetap bergantung kepada Jawa.

Meskipun sempat menikmati kebebasannya yang relatif pendek selama persaingan dinasti pada masa awal Islam di Jawa, Madura tetap tidak berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari kekuatan Mataram. Pada akhirnya, Belandalah yang menjamin kebebasan kerajaan-kerajaan Madura dari dominasi Jawa.

Pada 1705 Sumenep dan Pamekasan mendapat jaminan dari Belanda, dan Bangkalan pada 1743. Belanda kemudian memberi gelar tertinggi kepada raja-raja di Madura yang disamakan dengan gelar raja-raja di Surakarta dan Yogyakarta. Pada kenyataannya, dengan pemberian gelar itu, Belanda menganggap raja-raja Madura sebagai bawahannya.

Gelar sultan dianugerahkan kepada Raja Sumenep pada 1825 – sebuah gelar yang sudah pernah diberikan kepada Raja Bangkalan oleh Letnan Gubernur Inggris, Raffles, pada 1815, dan dikukuhkan kembali oleh Belanda. Belakangan, Raja Pamekasan (1830) dan Raja Bangkalan (1847) diberi gelar Panembahan. Seterusnya gelar Panembahan lazim digunakan untuk menyebut semua raja di tiga kerajaan pribumi itu.

Tapi kemudian, organisasi politik kerajaan benar-benar rusak karena mereka harus melaksanakan kepentingan-kepentingan kolonial Belanda. Setelah rusak, Belanda secara berangsur-angsur mengambil alih kekuasaan politik dari raja-raja pribumi. Demikian juga dengan kekuasaan peradilan, kecuali urusan-urusan kecil yang berkaitan dengan hukum adat yang masih dihormati.

Kemudian Belanda menuntut pengangkatan patih, sehingga berhasil mematahkan kekuasaan Panembahan dari seluruh kontrolnya atas birokrasi. Pukulan terakhir Belanda adalah ketika mereka berhasil menghapus kerajaan-kerajaan pribumi: Kerajaan Pamekasan pada 1858, Kerajaan Sumenep pada 1883, dan Kerajaan Bangkalan pada 1885.

Uniknya, seperti ditulis Kuntowijoyo, apa yang terjadi terhadap sistem politik Madura tersebut ternyata tidak terjadi terhadap sistem sosialnya. Sampai akhir pemerintahan Belanda di Madura, organisasi-organisasi sosial tidak banyak dipengaruhi oleh otoritas Belanda. Realitas ekologi Madura ternyata lebih determinan mempengaruhi cara pandang masyarakat (dan juga penguasa pribumi) dalam mendorong terjadinya perubahan sosial daripada kebijakan kolonial.

Yang menarik dari buku ini adalah model pendekatannya yang “multidisipliner”. Bukan tanpa alasan Kuntowijoyo melakukan hal itu. Sebagaimana dikatakannya sendiri dalam pendahuluan buku ini, “Para perintis studi perubahan sosial di Indonesia kebanyakan memperhatikan implikasi secara luas transformasi sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern tanpa memberikan tempat pada sejarah.”

Karya ini berusaha mengisi kekurangan itu dengan menghadirkan sejarah masyarakat secara menyeluruh. Ini karena, menurut Kuntowijoyo, “Madura merupakan unit ekohistorikal tersendiri. Studi semacam itu memerlukan adanya suatu ‘model kerja’. Dengan demikian, analisis mengenai struktur masyarakat tradisional Madura didasarkan atas konsep formasi sosial atau cara berproduksi – sebuah konsep Marxian, tetapi bukan sebuah pendekatan sejarah Marxis.”

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Kuntowijoyo dalam buku ini melahirkan kesimpulan yang cukup menggugah serta menawarkan cakrawala baru bagi para akademisi dan ilmuwan untuk merekonstruksi ulang sejarah Indonesia modern.

Pada umumnya, pembahasan mengenai perubahan sosial yang kita pahami sesuai dengan proses sejarah. Ini bisa dilihat pada ilmuwan Belanda, D.H. Burger, yang mengklaim bahwa pada Abad ke-19 kebijakan kolonial memengaruhi struktur supradesa: raja-raja, kaum bangsawan, dan pachters Cina (pajak petani, pemegang lisensi). Masuknya personel Eropa ke dalam birokrasi kolonial setelah 1800, pembentukan birokrasi pribumi, dan penetrasi perdagangan kapitalis Eropa merusak struktur sosial tradisional dan stratifikasinya. Pada Abad ke-20, muncullah generasi baru dari kalangan intelektual Indonesia dan kelas menengah penduduk pribumi yang keluar dari desa-desa.

Namun pada kenyataannya, Kuntowijoyo mendapati bahwa masyarakat Madura tidak persis sama dengan kecenderungan umum itu. Sebagai contoh, untuk menarik hipotesis bahwa penduduk Madura pada Abad ke-19 lebih memperdulikan “etika kerja” daripada “etika tanah”, Kontowijoyo menggambarkannya melalui sebuah kasus Pak Masan dan keluarganya. Kasus ini terjadi pada 1882 tapi kisahnya menghadirkan sebuah contoh kebencian petani kepada penguasa Belanda sekaligus penguasa pribumi yang timbul dari persoalan pelayanan kerja.

Kasus Pak Masan barangkali tidak penting secara politik dan militer tapi menghadirkan suatu ilustrasi mengenai pemogokan massa petani di Madura. Peristiwa itu menunjukkan struktur sosial desa, terutama ikatan pertalian keluarga dan batas-batas koalisi petani.

Intinya, banyak wawasan teoritis yang dapat dibentuk dari peristiwa sederhana seperti itu. Inilah salah satu model operasional dari Ilmu Sosial Profetik ala Kuntowijoyo, dimana fenomena ditinjau dari perspektif yang spesifik dan memanusiakan (humanis), komprehensif-detail (liberasi), dan berorientasi pada tujuan yang luhur (transendensi).

Melalui buku ini, kita bisa merasakan bahwa Madura memang unik. Bukan tidak mungkin, daerah-daerah lain pun sebenarnya memiliki keunikan ketika peneliti bisa melakukan “kontraskema” terhadap pendekatan dan metodologi yang selama ini membelenggu pemahaman sebagian besar kaum intelektual.[]