Pascastrukturalisme datang mengguncang kemapanan dan kepastian yang dihadirkan Abad Pencerahan. Arus pemikiran ini mengungkap kecenderungan penindasan dalam segala hal yang pasti. Haryatmoko mengulas pemikiran enam filsuf pascastrukturalis dalam Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis.

ABAD Pencerahan, sebuah era yang secara longgar dikatakan bermula pada akhir Abad ke-18, datang membawa kepastian kepada kehidupan manusia. Dua fondasinya adalah humanisme-rasionalisme yang menyakini bahwa manusia dan pikirannya adalah pusat pengetahuan dan materliasme yang menganggap realitas alam semesta bisa dipahami bak sebuah mesin dengan bagian-bagiannya.

Belakangan atau setidaknya di awal Abad ke-20, dalam lapangan ilmu sosial dan lingustik, berkembanglah strukturalisme yang coba menjembatani antara pikiran manusia dan realitas. Strukturalisme berpandangan bahwa di antara ide dan realitas, terdapat struktur yang saling berhubungan.

Struktur inilah yang dipercaya bisa menjelaskan semua yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh manusia. Strukturalisme menggenapkan kepastian yang dibawa Abad Pencerahan karena pikiran dan tindakan manusia serta fenomena sosial dianggap beroperasi di atas struktur tersebut.

Namun, strukturalisme rupanya tak bisa berlama-lama menikmati masa keemasan. Pada paruh kedua Abad ke-20, postulat-postulat dasar pemikiran ini digugat sejumlah pemikir, yang sebagian besarnya berasal dari Perancis. Pemikiran para filsuf inilah yang kemudian dikenal dengan mazhab Pascastrukturalisme meskipun sebagian di antara mereka menolak pelabelan ini, dan masih mendasarkan teori-teorinya pada strukturalisme.

Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis karya Haryatmoko mendedah pemikiran enam filsuf pascastrukturalis asal Perancis. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan artikel Haryatmoko yang pernah dimuat dalam Basis, majalah pemikiran dan budaya yang terbit di Yogyakarta. Haryatmoko–yang menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Paris-Sorbonne–juga menggunakan artikel-artikel tersebut sebagai bahan mengajar di sejumlah perguruan tinggi.

- Judul: Membongkar Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis

- Penulis: Haryatmoko

- Penerbit: PT Kanisius

- Tahun Terbit: 2016

- Tebal: 160 halaman

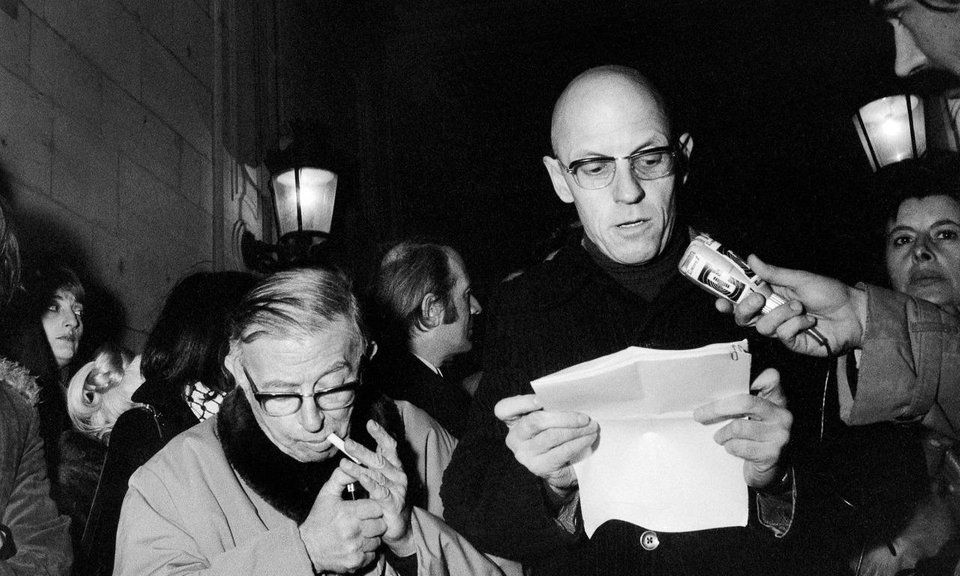

Haryatmoko memulai pembahasannya dengan Michel Foucault (1926-1984). Pemikiran Foucault utamanya berfokus pada relasi pengetahuan dan kekuasaan. Dari penjelasan Haryatmoko, Foucault tampaknya ingin mengungkap bahwa pengetahuan dan struktur yang membangunnya tidaklah bebas nilai, seperti yang selama ini diyakini filsuf Abad Pencerahan. Menurut Haryatmoko, Foucault “hendak memeriksa agresi rasio peradaban Barat Abad Pencerahan”.

Menurut Foucault, dalam pengetahuan, justru kekuasaan beroperasi. Pengetahuan digunakan kekuasaan untuk mendisiplikan masyarakat. Ini bisa dilihat dari bagaimana pengetahuan disusun dalam ilmu-ilmu disipliner yang kaku dan diklaim “ilmiah”. Teknikalitas pengetahuan, menurut Foucault, sengaja dibuat kekuasaan sebagai bagian dari strategi dominasi. Mudahnya mungkin bisa dikatakan begini: semakin rigid dan kompleks pengetahuan, maka semakin sedikit orang yang bisa memahaminya, dan disinilah dominasi terjadi.

Strategi dominasi melalui pengetahuan amat subtil, sehingga objek dominasi tak merasakan bahwa mereka tengah mengalami pemaksaan. Kriteria keilmiahan dibuat seolah-olah mandiri dari subjek atau bebas kepentingan dan nilai.

Dengan dasar pemikiran seperti itu, Foucault menyatakan bahwa kekuasaan pada dirinya sendiri tidaklah represif, tidak monolitik, dan tidak sentralistik. Kekuasaan justru berproduksi, dan hasilnya adalah wacana. Kekuasaan juga tersebar dalam relasi antarindividu: orang tua-anak; guru-murid; atasan-bawahan; sipir-narapidana.

Meskipun demikian, represi tetap ada dan berlangsung subtil dalam produksi wacana, misalnya kekuasaan atas seks dijalankan melalui produksi ilmu seksualitas. Wacana inilah yang kemudian melahirkan normalisasi, pendisiplinan yang tak kentara.

Sebagai contoh, sebagaimana ditunjukkan oleh Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Film dan Sastra (Marjin Kiri, 2013), represi kekuasaan atas Komunisme dijalankan melalui strategi kebudayaan (film dan sastra), sehingga masyarakat tanpa sadar memandang anti-Komunisme dan kekerasan terhadap mereka yang dituduh komunis sebagai hal yang normal. Strategi ini juga tak dioperasikan terpusat, tapi oleh individu-individu seniman dan sastrawan.

Haryatmoko kemudian membahas pemikiran Pierre Bourdieu (1930-2002), nama yang sebenarnya secara umum tak dipandang sebagai bagian dalam arus pemikiran Pascastrukturalisme. Namun, filsuf-sosiolog ini mengembangkan teori perjuangan kelas Karl Marx dengan mengkritik titik berat Marx pada pembedaan kelas berdasarkan kepemilikan alat produksi.

Menurut Bourdieu, Marx mengabaikan kelas-kelas yang terbentuk karena dominasi simbolis atau budaya. Dominasi ekonomi bahkan terkadang berjalan mulus berkat dominasi simbolis. Dalam dominasi simbolis, yang didominasi malah menerima dan bahkan merasa solider dengan yang mendominasi dalam sebuah konsensus tentang tatanan yang ada.

Oleh karena itu, ketika membagi kelas-kelas sosial, Bourdieu menempatkan modal budaya sebagai salah satu pertimbangannya.

Kelas pertama atau yang paling dominan tak hanya ditempati para pemodal besar secara ekonomi, seperti industrialis atau bankir, tapi juga mereka yang memiliki modal budaya besar, seperti para eksekutif papan atas dan kaum intelektual jebolan sekolah prestisius. Meskipun sama-sama memaksakan visi tentang dunia dan kepentingan mereka kepada kelas di bawah, kedua kelompok kelas dominan ini kadang saling bertentangan.

Kelas kedua adalah para borjuis kecil, seperti para karyawan atau eksekutif kelas menengah. Mereka, menurut Bourdieu, memiliki ambisi mendaki ke kelas dominan. Modus kehidupan mereka sangat kaku karena menghormati dan meniru budaya kelas dominan.

Kelas ketiga adalah para buruh, kaum tani, dan karyawan berupah kecil. Mereka bukan hanya tak memiliki modal ekonomi tapi juga cekak modal budaya.

Filsuf berikutnya yang Haryatmoko paparkan pemikirannya adalah Jean Baudrillard (1929-2007). Nama pria kelahiran Reims, Perancis, ini akrab di telinga peminat studi budaya kontemporer, media, dan teknologi informasi. Teori-teorinya, terutama tentang simulasi dan hiperrealitas, membongkar sisi gelap kemajuan peradaban modern yang dihelat revolusi media dan teknologi informasi.

Haryatmoko memfokuskan pemaparannya tentang pemikiran Baudrillard pada konsumerisme, dan sedikit menjelaskan simulasi dan hiperrealitas pada bagian akhir.

Dalam menjelaskan konsumerisme, Baudrillard sebenarnya sedang menggugat pemikiran Karl Marx tentang nilai suatu barang. Dia berpandangan bahwa pemikiran Marx (dan juga Adam Smith) tentang nilai guna dan nilai tukar suatu barang sebagai pendorong aktivitas konsumsi terlalu simplistik.

Menurut Baudrillard, ada empat proses pembentukan nilai suatu barang. Pertama, nilai kegunaannya, seperti sebuah mobil untuk bertransportasi atau sebuah tas untuk menyimpan sesuatu. Kedua, nilai tukarnya atau nilai ekonominya, seperti sebuah mobil mungkin seharga tiga sepeda motor atau sebuah tas senilai satu bulan gaji. Ketiga, nilai simboliknya, yakni nilai yang diberikan seseorang kepada suatu barang karena hubungannya dengan hal lain, seperti ijazah kelulusan atau cincin pernikahan. Keempat, nilai “tanda” atau nilai suatu barang dalam sistem tanda, seperti Mercedes dan Hermes yang sebenarnya memiliki fungsi sama seperti mobil dan tas lain tapi menandakan kelas dan citarasa tertentu.

Nah, bagi Baudrillard, nilai pertama dan kedua saat ini telah dikacaukan oleh yang ketiga, dan terutama oleh yang keempat. Haryatmoko menjelaskan bahwa orang saat ini membeli barang bukan karena didorong oleh logika kebutuhan akan nilai guna tetapi oleh logika hasrat akan status sosial. Minum kopi di Starbucks atau menunggangi Harley Davidson, misalnya, lebih didorong oleh keinginan untuk menunjukkan kelas sosial ketimbang kebutuhan akan nilai guna. Orang mungkin merasa melakukan semua itu secara bebas karena memang tidak dipaksa tetapi pada hakikatnya dia berada di bawah tekanan struktur sosial yang menciptakan pembedaan kelas berdasarkan konsumsi.

Semua itu bisa terjadi karena proses yang disebut oleh Haryatmoko sebagai “manipulasi tanda”. Inilah gagasan inti pemikiran Baudrillard.

Baudrillard, seperti juga sejumlah pemikir Pascastrukturalisme, menarik gagasannya dari pemikiran strukturalisme semiotik Ferdinand de Saussure tentang sistem tanda. Dalam sistem ini, ada penanda atau yang digunakan untuk memberi tanda terhadap realitas, seperti kata kuda untuk mamalia berkaki empat dan petanda atau yang diberi tanda, yakni kuda itu sendiri sebagaimana adanya. Penanda adalah konsep mental sementara petanda merupakan sesuatu yang bisa diindra.

Saussure menyatakan bahwa makna baru bisa dipahami jika hubungan penanda-petanda telah disepakati bersama secara arbitrer dan bergantung kepada pembedaannya dengan kata-kata lain, seperti kuda adalah kuda karena “bukan kucing” atau “bukan anjing”. Baudrillard lebih jauh berargumen bahwa, karena pemahaman akan objek bergantung kepada apa yang menandainya dan penanda bergantung kepada pembedaannya dengan makna objek-objek lain atau suatu jaringan makna, maka penanda pada akhirnya bisa jadi tidak merepresentasikan objek atau realitas, dan bahkan tak memiliki asal usul realitas sama sekali. Kondisi inilah yang dia sebut sebagai hiperrealitas yang merupakan hasil dari simulasi atas realitas.

Dalam hiperrealitas, Haryatmoko menjelaskan, penanda tampak lebih riil daripada petanda, atau realitas itu sendiri. Analoginya, menurut Haryatmoko, seperti berikut. Pura-pura sakit hanya perlu memalsukan satu atau dua simtom penyakit. Tapi, simulasi sakit akan memproduksi semua simtom, sehingga tak bisa dibedakan lagi mana sakit riil dan mana simulasi sakit.

Iklan adalah satu contoh simulasi sempurna. Orang tak lagi dapat membedakan mana yang riil antara penanda dan petanda karena perbedaan di antara keduanya dikaburkan atau dimanipulasi. Iklan tentang sebuah kawasan perumahan mewah tampak nyata sehingga orang berbondong-bondong membelinya, padahal satu rumah pun belum dibangun pengembangnya. Iklan politik yang menampilkan politisi sebagai berasal dari kalangan rakyat jelata tampak riil, padahal si politisi adalah pengusaha kaya.

Pemikiran Baudrillard memang tak menunjukkan apa itu yang riil, sehingga pencarian makna manusia modern tampaknya berujung kepada delusi: kesia-siaan. Tapi, pemikirannya berhasil mengungkap bahwa sistem tanda dan pemaknaan di era modern justru telah mengaburkan realitas itu sendiri.

Ada tiga filsuf Pascastrukturalisme Perancis lain yang dibahas Hartyatmoko dalam buku ini. Mereka adalah Paul Ricoeur, Gilles Deleuze, dan Jacques Derrida.

Ricoeur dikenal karena membangun metode hermeneutik dengan deskripsi fenomenologi (metode observasi yang berdasarkan atas refleksi pengalaman-pengalaman objek). Ricoeur dianggap mengembangkan metode penafsiran teks sedemikian rupa sehingga mencakup konteks yang luas, dari psikoanalisis, mitologi, hingga teks suci.

Lalu, Deleuze mengkritik sekaligus tiga pemikiran yang berkembang sebelumnya, seperti strukturalisme, psikoanalisis, dan bahkan fenomenologi. Ketiganya, bagi Deleuze, masih terjebak dalam logika biner: penanda-petanda; sadar-bawah sadar, dan subjek-objek.

Sementara itu, Derrida dikenal karena ‘perlawanan’ agresifnya terhadap semiotika strukturalis. Dia mengajukan bentuk baru analisis semotik yang disebutnya “dekonstruksi”. Dengan dekonstruksi, Derrida hendak membongkar apa yang disembunyikan oleh struktur-struktur pembentuk teks, yang selama ini dianggap benar. Caranya dengan menelusuri unsur-unsur yang ditindas di dalam teks.

Filsuf-pemikir Pascastrukturalisme yang dibahas Haryatmoko dalam buku ini–seperti juga pascastrukturalis lain–memusatkan pemikirannya pada struktur yang membangun pengetahuan dan bahasa. Akibatnya, pemikiran mereka cenderung tak mudah diikuti, terutama oleh pembaca umum dan bahkan mungkin oleh peminat filsafat.

Haryatmoko tampaknya juga terjebak dalam permainan bahasa saat mengurai pemikiran mereka, sehingga buku ini kurang bertutur. Di banyak bagian, paparan penulis diinterupsi oleh istilah-istilah teknis para filsuf pascastrukturalis yang definisinya tak dijabarkan lebih dulu oleh Haryatmoko, sehingga istilah-istilah itu agak mengganggu pembacaan.

Namun, Haryatmoko berupaya menjelaskan pemikiran mereka dengan memberi contoh-contoh aktual dalam kehidupan modern. Walhasil, buku ini setidaknya bisa menjadi gerbang menuju pembacaan dan penelahaan lebih lanjut terhadap pemikiran enam filsuf tersebut.[]

(Foto utama: Jean-Paul Sartre dan Michel Foucault tengah membacakan petisi para filsuf menentang brutalitas polisi, di Paris, 1968 — Sumber: The Nation)