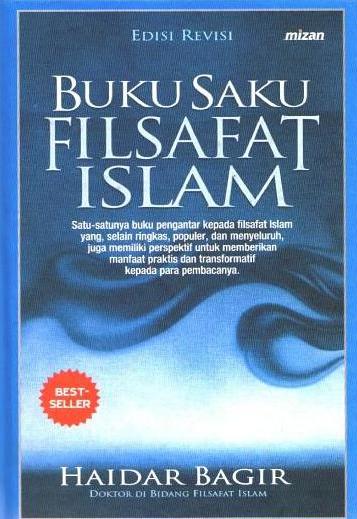

Dalam tulisan yang dinukil dari Buku Saku Filsafat Islam (Mizan, 2006), Haidar Bagir melihat masalah besar kemanusiaan bersumber dari kegagalan melihat kompleksitas masalah. Di sini, menurutnya, filsafat bisa berperan penting? Apa alasannya?

Oleh Haidar Bagir

Kenapa Filsafat?

“MUNGKINKAH pendidikan kita mengabaikan pendidikan rahsa Dalam bahasa filsuf John Henri Newman, yang menaruh minat besar pada pendidikan, rahsa itu mungkin semacam illative sense. Illative sense adalah bagian intelektual manusia yang dapat mengandaikan adanya kompleksitas suatu objek, dan adanya pelbagai kemungkinan manusia mengambil sikap terhadap objek tersebut. Illative sense itu mirip dengan phronesis dari Aristoteles, yakni semacam kebijaksanaan untuk mengakui segala keterbatasan pengetahuan kita, tanpa kehilangan kepastian bahwa kita dapat berbicara tentang kebenaran. Pendeknya, pendidikan rahsa, illative sense, atau phronesis itu akan membuat kita jadi tahu diri.”

Tak selalu saya bisa menemukan sebuah rumusan yang begitu padat, bernas, lagi amat mendalam, bahkan dalam tulisan-tulisan kelas satu para penulis terkemuka. Kutipan dari tulisan Sindhunata yang saya peroleh lewat posting salah seorang anggota suatu milis yang saya ikuti di atas (“Mengapa Kita Menjadi Kekanak-kanakan?”) adalah di antara yang sedikit itu. Inilah sebuah rumusan yang layak masuk dalam buku-buku model Quotable Quotes. Sebuah kebenaran perenial yang melintasi zaman, agama, peradaban, dan kebudayaan. Layaknya ilham, visiun, atau bahkan sebuah orakel, ia adalah cahaya yang menembus dan memecah kegelapan masalah-masalah besar kemanusiaan. Saya sedang mendramatisasi? Per-kenankan saya mengisahkan “pertemuan” saya dengan “revelation” Pak Sindhunata.

Kutipan di atas segera dapat dilihat sebagai mengandung dua unsur yang berkaitan. Pertama, pengakuan terhadap kompleksitas berbagai persoalan kemanusiaan. Kompleksitas itu, dan keterbatasan kemampuan manusia menguasainya, lalu mengandaikan keterbukaan terhadap variasi persepsi, penafsiran dan, akhirnya, perbedaan pendapat. Kedua, sifat relatif persepsi, penafsiran, dan pendapat seseorang itu tak lantas mengharuskan kita kehilangan kepercayaan terhadap adanya kemungkinan bahwa, di satu sisi, yang disebut suatu kebenaran itu benar-benar ada; dan bahwa, di sisi lain, manusia mungkin mencapainya—betapa pun mencapal di sini mesti ditafsirkan sebagai (makin) mendekati.

Unsur kedua memang harus segera disusulkan jika pengakuan terhadap keterbatasan pemikiran manusia vis a vis kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapinya tak hendak mendorong kita untuk terjerumus ke dalam Sofisme kuno atau solipsisme modern.

Mengapa terasa begitu profound ungkapan Pak Sindhunata di atas? Menurut saya, pertama sekali, banyak – kalau tak malah semua – masalah besar kemanusiaan sebenarnya muncul dari kegagalan kita untuk melihat kenyataan kompleksnya masalah-masalah itu. Kita cenderung melakukan simplifikasi, terkadang kita pakai kacamata kuda, pada saat lain, kita mengidap miopi. Bukan itu saja. Yang lebih parah lagi, batas-batas yang kita paksakan atas persoalan yang sejatinya kompleks itu sering merupakan wujud sikap-sikap egotistik dan egoistik kita. Oleh karena itu, selain berisiko menghasilkan rumusan pemecahan masalah yang keliru, kita pun cenderung bersikap fanatik – mati-matian – membela pendapat kita tanpa menyadari bahwa pendapat kita itu berpeluang salah. Ada semacam spirit religiusitas dalam makna negatif di dalamnya. Padahal, jika kelompok masing-masing mengambil sikap begini, yang terjadi adalah suatu pergulatan yang saling memusnahkan, bukan suatu dialektika yang dinamis, apalagi sebuah sinergi. Akibatnya, kemampuan kemanusiaan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya makin mundur saja. Sebaliknya dari menjadi makin dewasa, peradaban pun menjadi seperti meluncur turun kembali ke masa kanak-kanaknya – yang mengenai inilah sebagian besar tulisan Sindhunata berbicara.

Kita pun melihat betapa kemanusiaan sekarang seperti kehilangan kontrol atas kekuatan-kekuatan historik yang mempermainkannya tanpa ia mampu berbuat banyak untuk mengarahkannya. Sejarah pun menjadi semacam gergasi besar yang menghantam kemanusiaan dari segala arah hingga ia babak belur dibuatnya. Timbullah kebingungan dan keputusasaan di mana-mana. Kalau tak cukup inteligen untuk memilih lari ke suatu “relativisme saintifik”, akhirnya kelompok-kelompok manusia yang tak sabar dan tak punya stamina cukup ini memilih untuk mengikatkan diri ke dalam berbagai macam totaliterianisme, baik politik maupun keagamaan – entah itu fundamentalisme atau paguyuban-paguyuban mistikal yang menjanjikan kepastian-kepastian secara gampangan.

Sejumlah lebih besar orang seperti ini terjebak ke dalam konflik-konflik yang makin jauh dari suatu resolusi yang bisa diterima berbagai pihak yang bertikai. Banyak orang bijak menyatakan bahwa kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik-konflik yang kita hadapi lewat jalan damai makin lama makin merosot. Fenomena-fenomena seperti ini kita lihat menonjol di berbagai tataran kehidupan, hubungan antarbangsa, regional, mau pun domestik. Pertikaian antarsuku, antarkelompok politik, dan antaragama yang menonjol belakangan ini di negeri kita kiranya bersumber dari kegagalan melihat masalah sebagai suatu kompleksitas seperti ini.

Oleh karena itu, kiranya sudah waktunya – seperti peringatan Pak Sindhunata – kita menoleh kembali ke kebijaksanaan kuno phronesis, ke pengembangan illative sense, ke penajaman kembali rahsa. Inilah sebuah pekerjaan mahabesar yang makan waktu panjang. Apakah lantas ini sebuah utopia? Kalaupun jawabannya ya, persoalan-persoalan mahabesar yang dihadapi kemanusiaan saat ini kiranya memang membutuhkan sesuatu yang tak bisa kurang dari sebuah utopia. Sebuah anti-tesis terhadap egoisme dan egotisme yang cupat dan miopik.

Di sinilah, filsafat bisa mengambil peran penting. Seperti ujaran seorang filosof, “Dalam filsafat, Anda selalu bisa menemukan pandangan-pandangan yang bertentangan tentang masalah apa saja.” Membingungkan? Boleh jadi. Akan tetapi, hal itu bisa kita lihat sebagai ajaran mengenai kompleksitas segala permasalahan yang kita hadapi dan, pada gilirannya, mengajar kita untuk tak per nah merasa benar sendiri dan bersikap arrivee (merasa selesai), serta mudah merasa puas dengan yang superfisial.

Namun, sebelum lebih jauh, ada baiknya jika di sini saya uraikan secara serba-sedikit apa yang dimaksud dengan filsafat. Banyak definisi telah diberikan orang mengenai istilah ini, sejak zaman para filosof Yunani hingga masa kita sekarang ini. Namun, untuk keperluan kita sekarang, saya akan memberikan definisi populer yang sejalan dengan common sense. Yakni, filsafat adalah suatu disiplin ilmu mengenai hakikat-terdalam segala sesuatu dengan menerapkan prosedur berpikir ilmiah, yakni metode logis-analitis, seraya memanfaatkan bahan-bahan dan hasil-hasil pemikiran yang absah.

Karena tujuannya untuk memahami hakikat-terdalam segala sesuatu – atau, segala sesuatu sebagaimana adanya yang hakiki – maka terkadang disebutkan bahwa kegiatan berfilsafat bersifat radikal (berasal dari kata radix, sebuah kata bahasa latin yang bermakna “akar”). Filsafat tak mungkin berhenti pada gejala permukaan. Sebaliknya, filsafat menggali sedalam-dalamnya akar-akar yang berada di bawah gejala-gejala permukan tersebut. Itu sebabnya, filsafat cenderung memasukkan ke dalam cakupannya pembahasan tentang Tuhan, metafisika, kosmogoni dan kosmologi, psikologi, dan berbagai aspek terdalam kehidupan manusia di muka bumi.

Meskipun demikian, filsafat, di satu sisi, berbeda dari teologi karena tak memulai dari keimanan kepada doktrin keagamaan dan, di sisi lain, berbeda dari sains karena tak menjadikan verifikasi (pegujian) empiris (eksperimental) sebagai bagian dari prosedurnya. Memang, filsafat tak memasukkan prinsip korespondensi (empiris) sebagai bagian verifikasi atas hasil-hasilnya, melainkan koherensi (logis). Inilah sebabnya kenapa filsafat termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu budaya (humaniora, humanities). Berbeda dari ilmu sosial yang mengandalkan pada penelitian-penelitian dan pembuktian empiris, filsafat – betapa pun bukannya tak memanfaatkan hasil-hasil pengamatan empiris sebagai bahan pemikiran – berhenti pada spekulasi-spekulasi. Betapa pun demikian, istilah spekulasi di sini tak boleh dipahami sebagai dugaan-dugaan yang bersifat sembarang (arbitrer). Justru sebaliknya, filsafat dikenal dengan kesetiaannya yang luar biasa kepada prosedur berpikir yang ketat (rigorous). Bahkan, dari filsafatlah sesungguhnya prinsip logika—yang belakangan menjadi sokoguru metode saintifik—berasal.

Filsafat memang dapat saja memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung bahan-bahan yang disuplai dari sumber-sumber lain dan memanfaatkan daya-daya lain dalam meraih pengetahuan – termasuk ajaran agama, ataupun apa yang diyakini sebagai kebenaran-kebenaran mistikal. Namun, dalam filsafat hal itu hanya dibatasi pada tahap perolehan pengetahuan, sementara dalam tahap verifikasi semua aliran filsafat setia pada prinsip korespondensi logis tersebut.

Karena semua sifat-sifatnya ini, maka filsafat menyimpan potensi untuk dapat membantu penyelesaian problem-problem dasar kemanusiaan. Bahkan, dikatakan bahwa filsafat bisa menyelesaikan problem-problem konkret dalam kehidupan manusia. Mengingat, berbagai krisis yang tengah kita hadapi sekarang (krisis-krisis ekonomi, politik, kepemimpinan, disintegrasi, moral, kepercayaan, budaya, lingkungan, dan sebagainya) bermula dari, atau setidaknya berkorelasi erat dengan, krisis persepsi yang terjadi di benak kita.

Betapa banyak perdebatan ilmiah, khususnya sebagaimana yang ditangkap dalam berita-berita media massa, hanya mengupas permukaan persoalan. Pembahasan dan diskusi yang terjadi kerap bersifat superfisial (dangkal), atomistik, terpilah-pilah, dan simplistik (terlalu menyederhanakan). Wacana tentang isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan gender tidak jarang malah counter productive karena tidak tergalinya muatan-muatan filosofis yang menjadi asumsi dasar isu-isu tersebut. Dalam bahasa posmodernistik, tanpa berfilsafat kita secara tak sadar bisa terjebak dalam logosentrisme, ke dalam bias-bias yang menyertai setiap wacana. Bukan itu saja. Filsafat, lewat metodologi-berpikirnya yang ketat mengajari orang untuk meneliti, mendiskusikan, dan menguji kesahihan dan akuntabilitas setiap pemikiran dan gagasan – pendeknya, menjadikan kesemuanya itu bisa diper-tanggungjawabkan secara intelektual dan ilmiah. Tanpa itu semua, bukan saja wacana-wacana yang dikembangkan akan bersifat dangkal (superfisial) dan tak bisa dipertanggungjawabkan, diskusi yang terjadi pun akan tidak produktif, dan bersilangan.

Bagaimana dengan Kaum Muslim

Salah satu sumber keprihatinan kita terhadap kondisi psikososial umat Islam kontemporer adalah lambatnya kelompok ini mentas dari “masa pubertas” intelektualnya. Hal ini ditandai dengan ciri terobsesinya sebagian umat dengan simbol-simbol formalisme-legalistik, pemahaman keagamaan yang simplistik, kurangnya apresiasi terhadap penafsiran rasionalistik atas agama, dan kecenderungan untuk merasa benar sendiri – yakni dalam kaitannya dengan kemungkinan dialog antar maupun interkeyakinan (inter and intrafaith dialogues). Di sisi lain, kelompok lain umat yang sebenarnya lebih siap untuk mengambil sikap terbuka tampak gamang dalam menghadapi tantangan realitas zaman yang menuntut kemampuan apropriasi, yaitu kemampuan memahami, dan mengambil dari orang lain tanpa hanyut ke dalamnya.

Sebagai gantinya, sebagian dari kita pun terdorong untuk mengambil jalan pintas dan mudah, yakni bersikap eksklusif terhadap sumber-sumber kebijaksanaan dan pengetahuan di luar lingkungannya seraya mengobral cap sesat dan berbahaya. Atau, kalau tidak, sebagian yang lain malah cenderung mengorbankan jati-diri kita di altar sekularisme atau pluralisme keagamaan radikal.

Di sini, lagi-lagi, filsafat bisa mengambil peranan, yaitu untuk membuka wawasan berpikir umat untuk bersikap lebih sophisticated, adil, dan apresiatif dalam meneliti berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai kelompok manusia. Dengan cara ini, diharapkan umat Islam lebih siap untuk memajukan nilai-nilai keterbukaan, pluralitas, dan inklusivitas sehingga dapat melihat hikmah-hikmah yang mungkin dipungut dari berbagai sumber – suatu sikap yang jelas-jelas dianjurkan oleh agamanya sendiri.[]

Dinukil dari: Haidar Bagir. 2006. Buku Saku Filsafat Islam. Bandung: Mizan Pustaka.