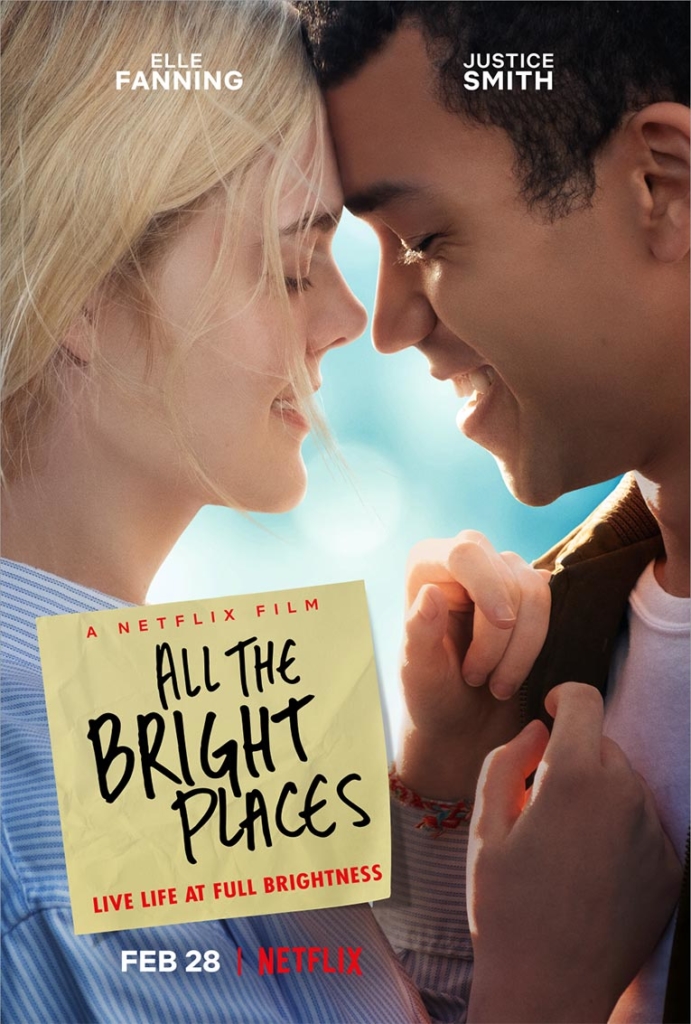

All The Bright Places bukan sekadar romansa remaja dewasa. Film ini mengangkat topik sensitif tapi penting. Pesan utamanya, seseorang yang menolong anda bisa jadi sebenarnya dia yang lebih membutuhkan pertolongan anda.

VIOLET Markey (Elle Fanning) berdiri di tepi langkan jembatan, seakan hendak melarung nyawa ke dalam deras air di bawahnya. Belum setahun lewat, kakaknya, Eleanor Markey, tewas saat mobil mereka menghantam tiang jembatan yang sama. Violet berduka hebat: menghindari teman, mengabaikan pacar, menolak pergi dengan mobil, hingga berniat bunuh diri.

Di jembatan itu, dia bertemu Theodore Finch (Justice Smith). Tak hanya berhasil menyakinkan Violet untuk turun dari langkan, Finch menjadi pintu masuk gadis itu menuju cahaya dari kegelapan labirin jiwanya. Mereka berteman, menjelajahi indah alam Indiana, dan saling jatuh cinta. Violet yang dulu telah kembali; telah menemukan “tempat-tempat terang”.

Tapi, All The Bright Places bukan romansa remaja dewasa biasa. Film ini berbicara tentang topik sensitif: gangguan mental dan bunuh diri. Drama remaja sebelumnya yang bertema sama, 13 Reasons Why, memicu kontroversi karena dinilai meromantisasi bunuh diri. Kebetulan, seperti 13 Reasons Why, All The Bright Places juga tayang di layanan streaming Netflix.

- Judul Film: All The Bright Places

- Sutradara: Brett Haley

- Penulis: Jennifer Nilven, Liz Hannah

- Pemain: Elle Fanning, Justice Smith

- Rilis: 28 Februari 2020 (Netflix)

- Durasi: 108 menit

Sutradara Brett Haley (Hearts Beat Loud)—yang terbiasa menggarap drama komedi—harus berhadapan dengan materi sensitif ini dari novel berjudul sama karya Jennifer Nilven. Haley memilih bermain aman dan apik. Dia lebih berfokus pada karakter Violet ketimbang membaginya secara seimbang dengan karakter Finch seperti yang dilakukan Nilven (juga terlibat dalam penulisan skenario) dalam novelnya.

Itulah kenapa, tak seperti dalam novelnya, film ini mengabaikan “tempat-tempat gelap” dalam jiwa Finch. Hampir separuh durasi, film menggambarkan Finch sebagai lelaki remaja yang periang, penuh inisiatif, dan terbuka meski tetap memberi petunjuk-petunjuk implisit tentang problem emosinya.

Alhasil, penonton yang belum pernah membaca novel bisa jadi akan terkejut ketika menyaksikan perubahan karakter Finch di sepertiga akhir film. Tapi, jangan salah! Ini bukan plot twist.

Ini justru salah satu pesan utama yang ingin disampaikan film. Sangat mungkin dia yang menolong anda sebenarnya orang yang paling membutuhkan bantuan anda. Dengan menolong anda, dia justru tengah berupaya menolong dirinya sendiri dan bahkan “mengiba” pertolongan anda meski hal ini belum tentu ia akui.

Dari film ini, kita juga bisa mengenal dua tipe perilaku penderita gangguan mental.

Violet menghadapi penyesalan mendalam hingga merasa kematian Eleanor adalah kesalahannya. Dia menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku dan kepribadian. Semua orang, termasuk orang tuanya, bisa mendeteksi perubahan itu. Sayangnya, mereka tak maksimal membantunya, dan hanya Finch yang bisa memahami dan menolongnya keluar dari “tempat-tempat gelap”.

Sebaliknya, Finch tak menunjukkan kecenderungan yang sama. Dia justru “mencoba menutupi” gangguan bipolar dengan bertingkah lucu, manis, dan seringkali menyebalkan. Tak ada yang tahu jauh di dalam jiwa remaja ini, tersimpan obsesi menghabisi hidup sendiri. Suasana hatinya pun bisa cepat berubah: bisa sangat murung atau kelewat gembira. Nilven mengeksplorasi problem mental Finch dalam novel lebih dalam daripada Haley dalam film.

Pada satu titik, film ini juga seakan ingin mengatakan kadangkala—atau bahkan seringkali—penderita gangguan mental lebih bisa memahami penderita lain. Teman-teman dan orang tua bahkan tak menyadari bahwa Violet pernah mencoba bunuh diri. Mereka pun seringkali meminta gadis itu melupakan kematian Eleanor. Tapi, Finch malah mendorong Violet bercerita tentang sang kakak dan peristiwa tragis tersebut.

Jiwa rupanya masih misteri bagi manusia. Abad Pencerahan dulu mencoba menyelesaikan misteri ini dengan membuangnya: “memutuskan” bahwa hanya akal pusat kesadaran manusia. Tapi, ternyata banyak problem kemanusiaan tak bisa dipahami sekadar dengan pendekatan rasional.

Tak sedikit mereka yang bunuh diri datang dari keluarga mampu secara ekonomi, punya popularitas, dan malah dari keluarga yang baik-baik saja. Tak jarang juga solusi dari persoalan ini adalah bicara dan mendengar secara “tatap muka”: hadir bersama orang yang kita cintai—sesuatu yang ironisnya kini malah jarang dilakukan manusia modern.

All The Bright Places membawa kita kepada keinsafan itu. “Bahkan tempat terburuk pun bisa indah, asalkan kau meluangkan waktu untuk melihatnya… Ada keindahan di tempat-tempat yang tak terduga. Ada tempat-tempat terang, bahkan di masa kelam. Jika itu tak ada, kau pun bisa menjadi tempat terang itu dalam kapasitas tak terbatas,” kata Violet.

Film ini indah bukan semata berkat sinematografinya tapi juga dialog-dialognya. Bayangkan! Dua remaja di penghujung masa sekolah bercakap-cakap dengan mengutip novelis Virginia Woolf dan penyair Cesare Pavese. Mungkin di Amerika, hal ini sudah biasa. Musik latar yang digarap Keegan DeWitt juga patut dipuji. Alunannya begitu melebur ke dalam narasi film: sebuah kelembutan ritmis. Semua bahan untuk ramuan sebuah romansa lengkap disajikan Haley, termasuk adegan tipikal seperti bersepeda di pedesaan, berenang di danau, dan pria melempari jendela wanitanya di malam hari.

Fanning dan Smith benar-benar memberi jiwa pada dua karakter utama. Mereka mengekspresikan perubahan emosi Violet dan Finch dengan mulus, alamiah, dan tak tampak dibuat-buat. Hanya, ya itu tadi: film ini kurang mengeksplorasi ruang-ruang gelap dalam jiwa Finch. Ini tampaknya dilakukan secara sadar oleh Haley demi menghindari kontroversi bahwa film ini meromantisasi bunuh diri.[]