Drama dokumenter Netflix, Operation Varsity Blues, mengisahkan skandal terbesar penerimaan mahasiswa di sejumlah universitas top di Amerika Serikat pada 2019. Biang kerok skandal ini adalah obsesi kepada prestise dan ambisi mengakumulasi status sosial.

PADA awal 2020, Ricky Gervais me-roasting (mengkritik keras dengan sarkasme) gaya hidup dan perilaku selebritas Hollywood di malam penghargaan Golden Globes Award. Videonya sempat viral di YouTube. Ini mungkin keempat atau kelima kalinya komedian dan komika asal Inggris itu menjadi pembawa acara Golden Globes. Tapi, pada malam itu, Ricky benar-benar menikamkan belati banyolannya ke jantung kemapanan Hollywood.

Salah satu leluconnya menyasar aktris Felicity Huffman. Lelucon ini membuat sebagian yang hadir tertawa terpingkal-pingkal atau setidaknya tersenyum kecut sementara sebagian lainnnya menampilkan wajah masam, terutama aktor Tom Hanks.

Bagian banyolan Ricky Gervais tentang Huffman (pernah memperoleh nominasi Oscars karena perannya sebagai perempuan transgender dalam Transamerica pada 2005) itu tidak saya pahami. Karena penasaran, saya lalu mencari tahu apa yang menyebabkan Huffman layak mendapatkan tempat dalam sarkasme Ricky Gervais. Selidik punya selidik, Huffman ternyata terlibat dalam kasus penipuan dan penyuapan masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat.

Kasus itu menjadi headline media-media utama sepanjang 2019. Ini rupanya skandal besar yang melibatkan sebelas kampus top di negeri Abang Sam dan sejumlah selebritas serta bos perusahaan.

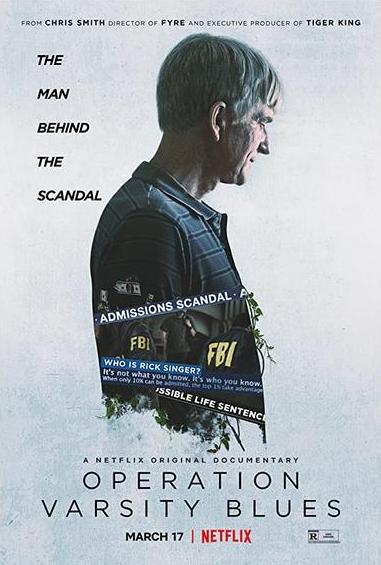

Saya tidak terlalu memahami detail skandal tersebut sampai saya menyaksikan drama dokumenter (dokudrama) produksi orisinal Netflix Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal yang dirilis Maret 2021. Dokudrama ini berhasil menjelaskan skandal tersebut bagi penonton yang tak akrab dengan sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat seperti saya. Dokudrama ini bahkan memberi gambaran besar mengapa skandal itu bisa terjadi.

- Judul Film: Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal

- Sutradara: Chris Smith

- Penulis: Jon Karmen

- Pemain: Matthew Modine, Roger Rignack, Jillian Peterson

- Rilis: 17 Maret 2021 (Netflix)

- Durasi: 100 menit

Chris Smith menyutradarai dokudrama ini. Smith telah membesut sejumlah film dokumenter. Jika pelanggan Netflix, Anda mungkin pernah menyaksikan Fyre: The Greatest Party That Never Happened (2019) tentang festival musik palsu. Dokumenter ini mendulang cukup banyak kritik positif. Jauh sebelumnya, Smith memulai debut dengan dokumenter American Movie (1999), yang juga memperoleh banyak pujian, terutama dalam Festival Film Sundance.

Smith mengarahkan Operation Varsity Blues (judul ini diambil dari nama sandi operasi FBI yang membongkar skandal ini) berdasarkan atas rekaman percakapan telepon hasil sadapan penyelidik FBI dan dokumen persidangan. Smith kemudian mereka ulang adegan-adegan dengan pemeran utama Matthew Modine sebagai Rick Singer, otak penipuan dan penyuapan ini.

Karena Smith secara ketat mendasarkan narasi pada catatan penyelidikan dan dokumen persidangan, sejumlah adegan terasa monoton, seperti bagaimana keluarga-keluarga kaya di Amerika begitu menginginkan anak-anak masuk ke kampus-kampus prestisius tapi cemas kecurangan mereka bakal terbongkar. Tapi, jika sabar sedikit, kita bisa melihat benang merahnya. Yakni, nurani mereka sebenarnya tak terlampau terusik dengan persoalan moral (mencurangi sistem) tapi takut dengan publikasi buruk yang bisa menodai citra mereka. Orang-orang ini, dengan uang mereka yang tak berseri, bersedia melakukan apa saja demi memasukkan anak-anak mereka ke universitas-universitas top.

Lantas, apakah mereka melakukan itu karena sayang anak? Ini pertanyaan yang direspons secara menarik oleh dokudrama ini. Tapi, sebelum sampai ke situ, izinkan saya menjelaskan secara singkat beberapa hal.

Dokudrama ini menggambarkan—tentu saja sepemahaman saya atas film ini—bagaimana institusi pendidikan tinggi di Amerika menerima mahasiswa. Setidaknya ada tiga jalur masuk.

Pertama adalah jalur normal—disebut “pintu depan”—yang mensyaratkan meritokrasi alias kecerdasan akademik si calon mahasiswa. Anak-anak kelas 11 (tingkat akhir sekolah menengah) biasanya akan mengambil tes yang disebut dengan ACT atau SAT. Kedua tes ini diselenggarakan oleh lembaga swasta (berbeda dengan di Indonesia yang SPMB-nya dikelola pemerintah). Skor maksimal ACT adalah 36 sementara SAT 1.600. Jika anak Anda hanya mampu meraih skor di bawah 30-an untuk ACT atau di bawah 1.500 untuk SAT, jangan berharap anak Anda akan dilirik oleh 10 universitas top di Amerika.

Kedua adalah jalur khusus yang disediakan bagi anak-anak berprestasi di bidang olahraga (atau disebut juga program atlet). Ketiga adalah apa yang disebut “pintu belakang”, yakni memberi donasi kepada perguruan tinggi yang diinginkan agar anak Anda direken oleh mereka.

Dokudrama ini menunjukkan ketiga jalur masuk itu sebenarnya menguntungkan anak-anak dari keluarga kaya dan superkaya (dan biasanya warga kulit putih). Agar anak berpeluang besar mendapatkan skor tinggi di ACT atau SAT, menurut sejumlah sumber konsultan kuliah independen dalam dokudrama ini, orangtua harus merogoh kocek sekitar 1.500 dolar untuk mengongkosi biaya pendampingan, pelatihan, dan konsultasi dari lembaga-lebaga konsultan kuliah itu (mungkin di Indonesia semacam lembaga bimbangan belajar). Konsultan-konsultan kuliah ini akan membantu siswa menyelesaikan soal-soal yang berpotensi diujikan, memberi motivasi belajar, membantu menyiapkan esai, dan bahkan membantu mendapatkan rekomendasi.

Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya anak dari keluarga menengah-bawah menghadapi kompetisi yang tak seimbang itu. Jika bukan anak supercerdas, mereka akan kesulitan bersaing dengan anak-anak kaya dan superkaya, yang sudah dipersiapkan sangat matang oleh para konsultan mahal itu.

Lalu, di jalur prestasi olahraga, kampus-kampus ternama memilih sejumlah cabang olahraga seperti layar, anggar, berkuda, polo air, atau tenis (selain basket dan sepakbola). Saya pikir teramat jarang anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu berkuda, berlayar, atau main polo air.

Kemudian Anda mungkin akan bertanya, mengapa orang-orang superkaya itu tak menempuh saja jalur ketiga atau yang disebut “pintu belakang”? Kalau mereka hanya mendonasikan 1 juta hingga 10 juta dolar, tak ada jaminan pihak universitas akan menerima anak-anak mereka, kecuali mereka mengguyur dengan puluhan juta dolar.

Mereka memang superkaya tapi juga biasanya sangat memperhitungkan efektivitas uang mereka. Kalau 10 juta dolar tanpa kepastian, buat apa? Bisa jadi mereka berpikir seperti itu.

Selain itu, mereka memang bisa dikatakan “superkaya” tapi bukan “ultrakaya”. Yang terakhir ini adalah mereka yang berada di puncak-puncak kemakmuran di Amerika atau bahkan di dunia, dan sangat mungkin tak akan berpikir ulang untuk mengalirkan fulus lebih daripada 10 juta dolar ke rekening kampus-kampus, seperti Harvard, Georgetown, Yale, Stanford, UCLA, USC, atau Cornell.

Maka, tampillah Rick Singer. Rick bekas pelatih basket di sebuah sekolah menengah. Dia kemudian beralih profesi menjadi konsultan kuliah independen, profesi yang muncul karena orang makin bernafsu berburu bangku kuliah di kampus-kampus top. Dengan latar belakang itu, Rick mengenal banyak orang di posisi strategis dalam penerimaan mahasiswa, seperti pengawas tes, pelatih olahraga, dan penyelia akademik.

Rick kemudian merancang skema curang pada dua jalur pertama. Di jalur normal, atau akademik, Rick menyogok pengawas tes ACT atau SAT untuk mengerjakan soal bagi anak-anak yang keluarganya mau membayar belasan ribu dolar. Caranya, si anak akan ditempatkan pada tes khusus (menjalani tes sendirian dan hanya diawasi satu orang) dengan dalih si anak memiliki kelainan kecerdasan. Anak bersangkutan memang mengerjakan soal ujian tapi lembar jawabannya kemudian ditukar dengan yang dikerjakan oleh si pengawas sogokan.

Di jalur prestasi olahraga, Rick menyuap pelatih-pelatih untuk memasukkan nama-nama tertentu sebagai atlet meskipun mereka sama sekali tak memiliki kemampuan olahraga apa pun. Rasuahnya bisa berupa donasi kepada tim-tim olahraga kampus atau langsung kepada si pelatih. Rick juga menyuap penyelia-penyelia akademik yang mengurusi program penerimaan khusus atlet ini.

Semua aliran fulus dari para orangtua ditransfer ke rekening sebuah yayasan sosial bebas pajak, dan disamarkan sebagai donasi bagi anak-anak kurang mampu. Selama berpuluh-puluh tahun, Rick sukses menjalankan skema ini hingga mengepul uang suap lebih daripada 25 juta dolar dari para orangtua kaya dan superkaya.

Tapi, pepatah berkata, “Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga.”

Salah satu orang tua terjerat kasus penipuan sekuritas yang sama sekali tidak berkaitan dengan skandal ini. Karena ingin mendapatkan keringanan hukuman, orang ini menawarkan sebuah kasus. Cerita orang inilah yang mengantarkan FBI kepada Rick Singer.

Rick akhirnya bersedia bekerja sama dengan FBI. Dia dipasangi alat sadap. FBI pun menjerat para klien Rick yang berjumlah 53 orang. Selain Huffman, mereka antara lain aktris Lori Loughin (Full House), bos-bos perusahaan multinasional, seperti Gamal Aziz, Agustin Huneeus, Bill McGlashan, dan David Sloane, serta motivator Jane Buckingham.

Kembali ke pertanyaan di atas, apakah para orangtua itu mencurangi sistem karena sayang anak? Menurut dokudrama ini, jawabannya adalah tidak. Mereka mendorong anak-anak mereka masuk universitas top karena status sosial. Sekalipun mereka bukan jebolan kampus-kampus itu, memiliki anak yang berkuliah di sana sama artinya dengan masuk kelompok elite. Ya, ini lebih merupakan persoalan obsesi kepada prestise daripada keinginan mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Prestise 10-an atau 15-an kampus “top” itu juga tak niscaya berbanding lurus dengan kualitas akademik. Demikian menurut Akil Belo, seorang konsultan tes ACT dan SAT yang menjadi salah seorang sumber dokudrama ini. Ada lebih daripada 3.000 perguruan tinggi di Amerika. Di mana pun berkuliah, anak Anda tetap berpeluang memiliki kualitas yang sama dengan lulusan Harvard, Yale, Cornell, atau USC.

Persoalannya juga—dan ini tak dibahas dalam dokudrama ini—pasar tenaga kerja di Amerika sama-sama terobsesi dengan prestise jebolan kampus-kampus tertentu. Misalnya, profesi di dunia hukum (jaksa, pengacara, atau hakim) yang didominasi lulusan Yale atau Harvard. Pasar tenaga kerja yang memilah tenaga kerja semata berdasarkan dari mana mereka lulus inilah yang mendorong orangtua memaksa anaknya masuk kampus-kampus “top”.

Jadi, ini bukan karena orangtua menginginkan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka tapi karena ingin mengakumulasi status sosial. “Dalam istilah kami, orangtualah yang mendaftar sedangkan anak-anak hanya sarana untuk mendaftar,” kata Perry Kalmus, konsultan pendidikan.

Satu hal menarik lain yang diungkap salah satu sumber, Jon Reider (eks penyelia akademik di Stanford), adalah bahwa kata prestige berasal dari bahasa Perancis yang artinya deceit, ‘tipu-tipu’ atau ‘ilusi’. Ironisnya, kampus-kampus “top” itu seperti menikmati prestise atau ilusi itu. Mereka dari tahun ke tahun makin selektif menerima mahasiswa. Makin selektif, mereka makin bergengsi. Kondisi inilah yang mendorong para orangtua, terutama dari kalangan berpunya, terobsesi mendulang kapital sosial berupa prestise tersebut.

Di titik ini, terasa ironi yang menyesakkan. Orang-orang kaya dan superkaya yang sebenarnya telah memiliki hak istimewa (privilege) mencurangi sistem yang sebenarnya telah disesuaikan bagi mereka. Obsesi mereka kepada prestise dan gengsi membuat mereka tak pernah puas dengan keistimewaan-keistimewaan yang sudah mereka miliki. Mereka bisa berbuat apa pun tanpa terbesit sedikit pun perasaan bersalah, setidaknya kepada anak-anak kurang mampu yang mungkin saja terhambat akses mereka karena kecurangan itu.

Ironis pula, hukum tak mendera mereka dengan balasan setimpal. Semua terdakwa hanya menerima vonis penjara kurang dari setahun meskipun tuntutannya bisa sampai 20 tahun. Sebagian besarnya kemudian bebas bersyarat hanya dalam beberapa bulan karena membayar denda ratusan ribu dolar—jumlah yang tak seberapa bagi mereka.

Pada saat yang sama, kampus-kampus ternama itu merasa tak bersalah. Mereka malah merasa menjadi korban. Mereka tak tertarik untuk membenahi sistem rekruitmen mereka selama ini. Dengan satu atau lain cara, orang-orang kaya dan superkaya itu tetap akan memperoleh kesempatan lebih besar daripada mereka yang kurang mampu.

Di sini, Operation Varsity Blues terasa kurang menyoroti timpangnya sistem penerimaan masuk perguruan tinggi. Ilusi yang masih menggelayuti pasar tenaga kerja di sejumlah bidang (bahwa hanya lulusan kampus ternamalah yang terbaik) juga mestinya dibedah Smith. Sebab, di sinilah sejatinya biang kerok skandal ini: obsesi kepada prestise.

Terlepas dari hal itu, dokudrama ini tetap menarik untuk disaksikan. Dalam satu atau lain hal, ia bisa menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia. Sebab, tak sedikit orangtua di negeri ini yang memaksa anak-anak mereka untuk memasuki sekolah atau universitas unggulan—dan tak jarang ini menyebabkan anak stres dan depresi. Favoritisme ini, menurut saya, juga cuma histeria, ilusi, dan kopong dari substansi. Kualitas akademik dan intelektual tak hanya ditentukan oleh nama besar tapi dari banyak aspek.[]