Magnum opus Ibn Khaldun, Muqaddimah, dipandang sebagai karya pertama yang menghela sejarah dari dongeng pengantar tidur ke ilmu rasional, nyaris 500 tahun sebelum peradaban Barat memasuki gerbang Abad Pencerahan. Dunia Islam pramodern mengabaikan adikarya ini dan baru tertarik mengkajinya setelah pemikir Barat memujinya pada Abad ke-19.

TAHUN 1375 menandai akhir sekaligus awal bagi kehidupan Abd-al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hassan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd-al-Rahman bin Khaldun. Pada tahun itu, dia mengakhiri karir 23 tahun sebagai politisi-birokrat yang menclok dari satu dinasti ke dinasti lain di Afrika Utara dan Spanyol. Dia menetapkan hati untuk memulai gairah sejatinya kepada ilmu pengetahuan.

Pada periode tersebut, Ibn Khaldun (1332-1406) terbuang di mana-mana. Sederet penguasa di kawasan tersebut menolaknya karena meragukan kesetiannya. Tapi, ia kemudian beruntung karena penguasa Tlemcen (kini kota di utara Aljazair) bersedia menampungnya di Qal’at Ibn Salama, sebuah benteng di gurun tempat moyang orang-orang Berber dimakamkan.

Dari keterkucilan, lahirlah prestasi keilmuan. Di benteng inilah, Ibn Khaldun selama empat tahun menuntaskan Muqaddimah, adikarya yang setengah milenia berikutnya bakal melambungkan namanya. “Saya menyelesaikan pendahuluan (Muqaddimah) dengan cara yang tidak biasa. Saya terkondisi oleh keterpencilan itu,” tulisnya.

Seperti empunya, Muqaddimah sempat terkucil ratusan tahun. Baru pada Abad ke-19, mutiara pemikiran Ibn Khaldun itu digali oleh pemikir-pemikir Barat. Mereka mengakui Ibn Khaldun sebagai peletak dasar prinsip-prinsip historiografi dan pelopor sosiologi: sosok penting yang membawa sejarah ke ranah ilmu rasional dan menyapihnya dari dongeng-dongeng pengantar tidur.

Filsuf sejarah Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) menyebut Muqaddimah sebagai “karya terbesar dari jenisnya yang pernah diciptakan oleh pikiran apa pun di waktu dan tempat apa pun”. Profesor sejarah University of Oxford, Hugh Trevor-Roper (1924-2003), melukiskan Muqaddimah sebagai “karya mendalam dan tak berbentuk bak samudera”. Sejarawan Marshall Hodgson (1922-1968), yang menulis adikarya tiga jilid The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization pada 1974, memuji Muqaddimah sebagai “pengantar umum terbaik yang pernah ditulis tentang peradaban Islam”. Filsuf dan antropolog Ernest Gellner (1925-1995) melihat Ibn Khaldun sebagai pendahulu Max Weber: “dia (Ibn Khaldun) seorang sosiolog induktif yang hebat, seorang praktisi dari tipe ideal sebuah metode, jauh sebelum istilah itu diciptakan”.

Di dunia Islam Abad Pertengahan, Muqaddimah minim pengakuan. Menurut Syed Farid Alatas dalam Ibn Khaldun: Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi (Mizan: 2107), Ibn Khaldun tak memiliki murid-pengikut yang mengembangkan paradigma Khaldunian meskipun aktif memberi kuliah di Mesir setelah penulisan Muqaddimah. Salah satu respons signifikan justru datang sebagai serangan atas pribadinya dari Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani (1372-1449). Sejarawan dan ulama hadis terkemuka di Mesir pada masa itu menyebut Ibn Khaldun sebagai oportunis karena berpindah-pindah dari satu dinasti ke dinasti lain demi keselamatan dirinya. Bagi Farid, apa pun posisi politik Ibn Khaldun pada zaman itu seharusnya tak memengaruhi penilaian atas prestasi keilmuannya.

Muqaddimah sendiri sebenarnya bagian kecil dari karya panjang Ibn Khaldun, Kitab al-’Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-’Arab wa al-’Ajam wa al-Barbar. Bahkan, menurut Franz Rosenthal dalam pengantar kepada terjemahan Muqaddimah dalam bahasa Inggris (The Muqaddima: An Introduction to History, 1967), pada awalnya Muqaddimah hanyalah pengantar beberapa halaman yang berisi eulogi sejarah dan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan sejarawan berikut contoh historisnya.

Namun belakangan, dan masih di masa hidup Ibn Khaldun, pengantar tersebut ditambah Buku Satu Kitab al-‘Ibar, yang berisi prinsip-prinsip fundamental penulisan sejarah, memperoleh nama Muqaddimah. Itu berarti Ibn Khaldun sendirilah yang menamakan Pengantar dan Buku Satu Kitab al-’Ibar sebagai Muqaddimah dan menjadikannya satu jilid tersendiri.

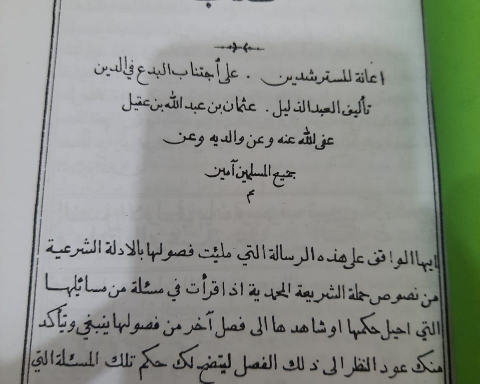

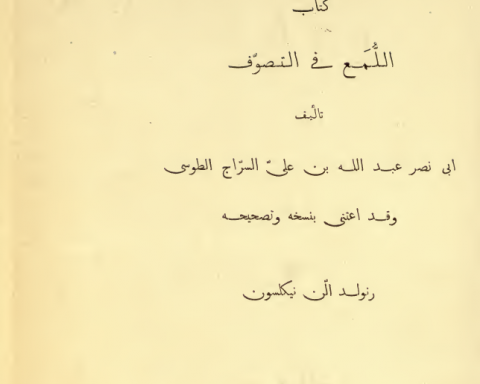

Dengan demikian, Kitab al-’Ibar kini pada umumnya terdiri dari tujuh jilid. Jilid pertama berisi Pengantar dan Buku Satu (Muqaddimah). Jilid dua hingga lima mencakup Buku Dua sementara Buku Tiga berada di jilid enam dan tujuh. Ibn Khaldun juga menulis autobiografi yang dia tempatkan di bagian akhir Kitab al-’Ibar yang menceritakan perjalanan karir politik dan proses kreatifnya. Selain Kitab al-’Ibar sebagai magnum opus-nya, Ibn Khaldun setidaknya tercatat pernah menulis tujuh karya lain di bidang teologi, tasawuf, logika, aritmatika, dan penjelasan atas karya pemikir lain seperti Ibn Rusyd dan Ibn al-Khatib.

Seperti umumnya karya pemikir Arab pada masa itu, menurut Rosenthal, Muqaddimah ditulis dengan gaya “ceramah” meskipun Ibn Khaldun tidak meniatkan karya itu untuk sekadar menjadi bahan perkuliahan. Rosenthal juga melihat Muqaddimah mengandung banyak penjelasan berulang tentang definisi terminologi baru yang diciptakan Ibn Khaldun.

Hal itu bisa dipahami karena sebelum penemuan teknologi pencetakan, penulis pasti kesulitan menemukan cara untuk merujuk kepada bagian lain dalam bukunya. Walhasil, menurut Rosenthal, Muqaddimah bisa disunting hingga setengah jumlah halamannya agar menjadi buku yang lebih bisa dibaca, terutama jika pembaca tak mampu atau tak mau menikmati kekayaan bahasa asli dan nuansa tersembunyi dari pikiran besar Ibn Khaldun (terjemahan Rosenthal sendiri mencapai sekitar 1.200 halaman).

Terlepas dari hal itu, Rosenthal menilai Muqaddimah sebagai karya yang disusun secara logis dan setia kepada subjek pembahasan dari awal hingga akhir. Ini membuktikan bahwa Ibn Khaldun adalah pemikir telaten. Dalam kata-kata Rosenthal, Ibn Khaldun seakan memperlakukan sejarah seperti sebuah kerajinan. Dia bahkan bisa dibilang penulis Arab pertama yang berupaya memeriksa keandalan setiap kutipan dalam bukunya. Dia tegas memisahkan mana kutipan persisnya dan mana yang hanya berasal dari ingatannya.

Secara umum, dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun membagi sejarah menjadi dua level. Pertama adalah laporan fakta-fakta sejarah. Di level ini, sejarawan harus bisa memeriksa apakah sebuah peristiwa benar terjadi seperti yang dilaporkan ataukah tidak. Dia berpandangan bahwa tidaklah penting memaparkan siapa perawi atau pembawa cerita itu. Berasal dari siapa pun, sebuah laporan harus bisa diverifikasi faktanya.

Level kedua adalah apa yang dia sebut sebagai “makna batin” sejarah. Di sini, sejarawan dituntut menjelaskan asal-usul dan penyebab suatu peristiwa sejarah dengan memahami kondisi-kondisi masyarakat. Bagian inilah yang membawa Ibn Khaldun memaparkan teori-teorinya tentang ilmu masyarakat manusia, dan berkat inilah dia dipandang sebagai pelopor sosiologi. Inilah juga kritik utama Ibn Khaldun kepada sejarawan di era pramodern Islam, yakni bagaimana mereka hanya melaporkan fakta-fakta sejarah dan mengabaikan konteks masyarakat tempat suatu peristiwa sejarah terjadi.

Dengan paradigma historiografis seperti tersebut, Ibn Khaldun telah menerapkan metode penalaran ilmiah dalam penulisan sejarah, jauh sebelum peradaban Barat memasuki Abad Pencerahan. Penalaran induksi empiris dia gunakan untuk memverifikasi laporan-laporan sejarah sementara deduksi logis untuk menjelaskan asal-usul dan penyebab suatu peristiwa sejarah.

Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menulis bahwa sejarah membutuhkan pemikiran spekulatif. Menurut Syed Farid, ini menunjukkan bahwa disiplin sejarah adalah pencarian pengetahuan teoritis akan kebenaran sejati, dan bukan semata pengetahuan praktis.

Bagi Ibn Khaldun, penyimpangan dalam penulisan sejarah terjadi karena sejarawan secara naif begitu saja percaya kepada laporan yang dia terima. Lebih dari itu, sejarawan juga tak memiliki pengetahuan mengenai adat, politik, dan watak masyarakat manusia. Pengalaman dua dekade lebih terlibat dalam politik tampaknya membuat Ibn Khaldun bukan hanya teoritisi tapi juga praktisi ketika menyampaikan pandangan tersebut.

Pemikiran spekulatif, yang menurut Ibn Khaldun bisa berupa filsafat dan pengetahuan tentang masyarakat manusia, bisa menjadi pisau analisis sejarawan untuk mengindentifikasi khayalan, prasangka, dan kesalahan. Dia mencontohkan laporan sejarah tentang Nabi Musa yang memiliki 600 ribu prajurit Israel di gurun. Bagi dia, laporan ini patut dipertanyakan karena wilayah Mesir dan Suriah pada masa itu secara logis tak akan sanggup menyediakan pasukan sebesar itu. Apalagi Persia, sebuah imperium yang memiliki wilayah lebih luas daripada Israel, hanya memiliki 200 ribu pasukan.

Contoh lain adalah riwayat tentang eksekusi 600 hingga 900 orang Yahudi Bani Quraidah atas persetujuan Rasulullah karena mereka melanggar perjanjian dengan kaum Muslim di Madinah. Riwayat ini begitu saja dipercaya tanpa penilaian kritis. Dengan mendasarkan kepada konsep verifikasi Ibn Khaldun, sejarawan Barakat Ahmad dalam Muhammad and Jews: A Re-Examination (Vikas Publishing House: 1979) meragukan riwayat itu karena tidak ada fasilitas di Madinah ketika itu yang bisa digunakan untuk mengeksekusi dan menguburkan 600 hingga 900 orang dalam satu hari.

Sejarawan Israel, Shlomo Sand, juga pernah menggunakan pendekatan sosiologis seperti Ibn Khaldun ketika menguji riwayat tentang eksodus besar-besaran Yahudi dari Palestina pada 70 Masehi. Dalam The Invention of Jewish People (Penguin Random House: 2009), Sand meragukan pembuangan besar-besaran (diriwayatkan mencapai jutaan orang) oleh Titus, panglima pasukan Romawi, itu benar-benar terjadi sehingga membuat Palestina kosong dari populasi Yahudi.

Sand berargumen bahwa penguasa Romawi tak akan mungkin mendeportasi seluruh populasi Yahudi karena membutuhkan mereka sebagai petani, pekebun, dan pekerja. Juga tak ada sarana ketika itu, seperti truk, kereta api, atau kapal, yang memungkinkan deportasi jutaan orang bisa terjadi. Yang paling mungkin terjadi, menurut Sand, adalah pembuangan pimpinan dan simpatisan kelompok pemberontak Zealot.

Sand kemudian meyakini bahwa penduduk Palestina saat ini adalah keturunan orang-orang Yahudi yang menetap dan terus menggarap tanah sejak peristiwa yang disebut “eksodus” 2.000 tahun silam itu. Temuan arkeologis menguatkan keyakinan Sand. Banyak nama desa di Palestina yang berakar pada kata Ibrani. Dialek Arab orang Palestina pun unik jika dibandingkan dialek asli Arab, bercampur dengan dialek Ibrani dan Aramaik.

Sejak Abad ke-19 ketika pemikir Barat mengungkap mutiara pemikiran Ibn Khaldun, pemikir Muslim baru mulai tertarik mengkaji Muqaddimah. Menurut Syed Farid, karya-karya yang menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik pemikiran Ibn Khaldun, serta membandingkannya dengan pemikir-pemikir Barat, telah banyak ditulis saat ini. Tapi, karya serius yang berupaya menerapkan serta mengembangkan paradigma dan teori Khaldunian masih sangat sedikit–untuk tidak mengatakan tak ada sama sekali.

Tanpa disadari, pengembangan justru dilakukan oleh pemikir Barat. Syed Farid mencontohkan, teori Khaldunian tentang kemerosotan dinasti karena hilangnya basis dukungan sosial dalam masyarakat urban justru berkorelasi dengan teori Friedrich Engels (1820-1895) tentang pentingnya perjuangan kelas sebagai penggerak utama sejarah. Di sinilah, ruang masih terbuka lebar bagi peneliti untuk mengembangkan paradigma Khaldunian dan mengaplikasikannya dalam penulisan kasus-kasus sejarah modern.[]

(Foto utama: patung Ibn Khaldun di Tunis–Sumber: Wikipedia)