Beautiful Boy memberi tahu bahwa kita tak selalu bisa menolong orang yang kita cintai. Obsesi menolong orang dengan cara kita tak jarang malah sebenarnya ekspresi kesombongan dan egoisme.

BISAKAH Anda menolong orang yang paling Anda cintai melepaskan diri dari kecanduan yang paling dia “cintai”? Cukupkah cinta sebagai penolong? Haruskah kita pasrah dan menyerah? Bisakah kita meninggalkan orang yang kita cintai menolong dirinya sendiri? Bisakah kita menerima kenyataan bahwa satu-satunya cara menolong orang yang kita cintai adalah dengan membiarkannya merasakannya segalanya sendirian? Atau sebaliknya, cinta dan dukungan kita adalah justru satu-satunya yang paling dia perlukan? Mana garis pembeda antara memanjakan orang yang kita cintai dan membiarkannya mengalami pedihnya tanggung jawab dan derita kedewasaan?

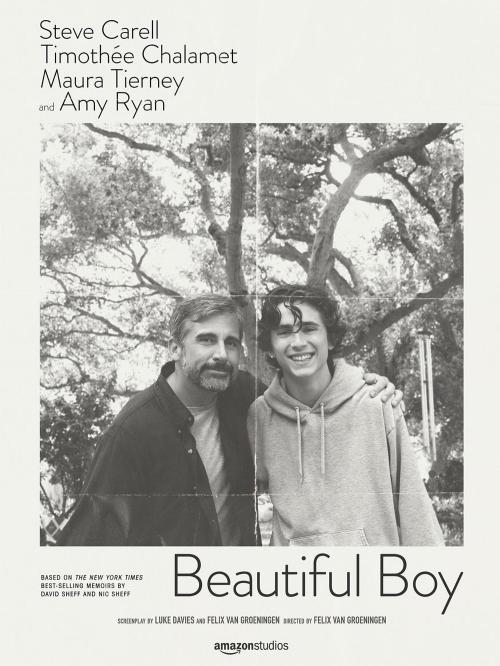

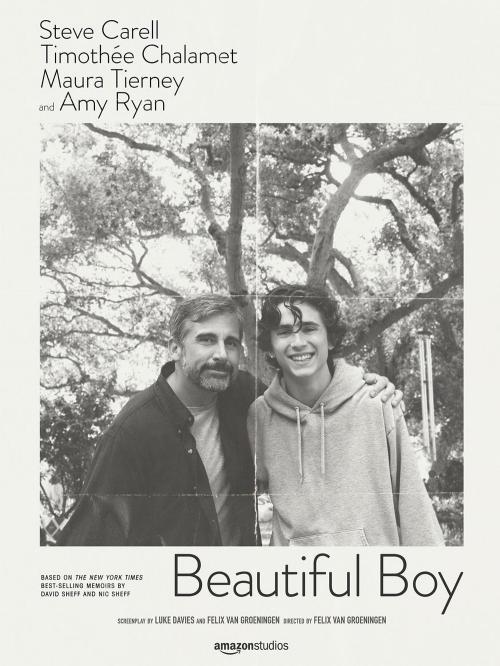

Itulah sebagian ironi dan dilema yang membingkai film Beautiful Boy besutan Felix van Groeningen, sutradara asal Belgia. Nama Groeningen mulai dikenal Hollywood saat film berbahasa Belanda arahannya, Broken Circle Breakdown (2012), menjadi nominasi Film Asing Terbaik dalam ajang Academy Awards 2014. Beautiful Boy menjadi debut pertamanya di Hollywood: diproduksi Plan B Entertainment, perusahaan yang antara lain didirikan oleh megabintang Brad Pitt.

- Judul Film: Beautiful Boy

- Sutradara: Felix van Groeningen

- Penulis: Luke Davies, Felix van Groeningen

- Produser: Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt

- Pemain: Steve Carrel, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan

- Tahun Rilis: 2018

- Durasi: 120 menit

Diangkat dari kisah nyata perjuangan David Sheff menyelamatkan putranya, Nic, film ini mencoba menyuguhkan seluk-beluk kecanduan sabu-sabu (methamphetamine). Menurut sejumlah riset, sabu-sabu adalah obat perangsang sistem saraf utama (CNS) yang memiliki efek kecanduan paling mengerikan. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, overdosis penggunaan sabu-sabu menjadi salah satu penyebab kematian paling banyak beberapa tahun belakangan.

Adaptasi sutradara Groeningen terhadap buku karya David dan Nic sungguh luar biasa. Nyaris sempurna. Sejak adegan pertama penonton digiring untuk merasakan dilema David dan Nic. Sebagai ayah yang mencintai anaknya, David berkeras menyelamatkan putranya. Tapi Nic, di sisi lain, tak mudah melawan pengaruh obat ini. Obat yang telah mempengaruhi sistem sarafnya itu mampu memanipulasi Nic sedemikian sehingga David tak lagi mengerti anaknya, bahkan Nic sendiri kehilangan kontrol terhadap dirinya.

Diperankan dengan menawan oleh Steve Carrel (salah satu aktor kawakan yang mencuat berkat serial The Office) sebagai David dan Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) sebagai Nic, film ini tak pelak mampu menunjukkan kerumitan perjuangan menyelamatkan orang yang kita cintai dari marabahaya yang tak dia sadari. Ada drama dan horor dalam berbagai momennya. Ada konflik di level intrapersonal dan interpersonal, konflik dalam rumah tangga dan di lingkungan yang lebih luas. Apalagi dalam kasus ini, Nic adalah anak dari kedua orangtua yang bercerai.

Sudah ada beberapa film yang mengisahkan pedihnya perjuangan melawan kecanduan. Tapi tak sedikit yang berkisah sepihak. Sebagian berisi kemarahan korban dan sikap tak realistis melawan segalanya. Ujung-ujungnya, film-film itu tak membuahkan pelajaran yang dapat diambil. Sebagian lain malah mengglorifikasi kecanduan sebagai gaya hidup yang keren dan menjanjikan kreativitas. Dua-duanya sama-sama tidak mendidik.

Pada konteks itulah keunggulan film ini. Dengan sederhana dan fokus, Beautiful Boy berusaha memotret kecanduan dari dua perspektif yang berhadap-hadapan: seorang anak yang sedang melawan kecanduan dan nyaris kehilangan kendali, dan ayah yang mati-matian ingin menyelamatkannya tapi tak tahu persis apa yang harus dia lakukan. Melalui perspektif ganda itu, film ini mampu melahirkan dialog yang mendalam dan autentik.

Sebagai orangtua, David senantiasa khawatir anaknya tertimpa bahaya besar. Dia terus-menerus dirundung ketakutan dan kegelisahan yang tak wajar. Baginya, tak mungkin dia menerima kenyataan putranya terperosok sendirian tanpa kendali memasuki jurang yang tak bertepi. Apa pun akan dia lakukan untuk putranya. Dalam banyak adegan film ini, penonton akan melihat komitmen David dan ungkapannya bahwa Nic adalah everything baginya. Tapi, apa yang harus dia lakukan? Campur-baur dan karut-marut informasi mana yang harus dia percaya? Apakah dia harus menerima narasumber yang menyatakan bahwa putranya punya peluang sembuh, atau dia harus menerima pakar yang menyatakan bahwa dia harus membiarkannya membentur dasar paling bawah?

Beautiful Boy bukan kisah yang berujung dengan klimaks. Seperti umumnya kisah kecanduan dan penyembuhannya, film ini juga tak linear: Nic menerima rehabilitasi, bersih beberapa hari, lalu kambuh lagi dan lagi, dengan konsekuensi dia mengonsumsi lebih banyak lagi. Kemudian kita melihat perubahan David dari diam dalam kebingungan dan kebimbangan, berupaya mengerti putranya dengan membaca buku dan mengembara di internet, merasa marah dan panik, hingga akhirnya menerima dan berduka. Seperti prajurit yang bertempur, David menatap putranya dengan nyalang, gelisah, dan obsesif ingin menjaga putranya.

Perspektif ganda inilah yang memberi nyawa pada tokoh-tokoh utama film ini, menimbulkan empati untuk mereka semua. Kita bisa melihat egoisme Nic, teror dan kerusakan yang dia timpakan pada keluarganya sekaligus juga derita dan prahara eksistensialnya karena tetap harus hidup di dunia ini. Film ini berhasil memperlihatkan emosionalitas dan fisikalitas pecandu, perasaan tak nyaman, kebencian pada diri sendiri dan keinginan keluar dari semua itu dengan mudah melalui obat. “(Obat) itu membantuku terhindar dari tubir,” kata Nic saat ditanya ayahnya.

Salah satu miskonsepsi seputar kecanduan muncul karena pandangan hitam putih tentangnya. Padahal, seperti semua penyakit lain, kecanduan tidak dapat dianggap kesalahan satu pihak, melainkan tanggungjawab bersama. Masyarakat tidak bisa lagi melihatnya semata-mata sebagai kebejatan, melainkan harus pula melihatnya sebagai penyakit yang memerlukan pertolongan.

Film-film seperti Beautiful Boy dan berbagai liputan media, pendidikan dan pelatihan berbasis sains mungkin dapat mengubah miskonsepsi itu. Paling tidak, upaya-upaya berbasis sains itu bisa memberi kita jalan keluar yang lebih manusiawi dalam melihat masalah kecanduan yang memang tak pernah sederhana ini.

Banyak sekali kebenaran pahit yang terungkap dalam film ini. Misalnya, kecanduan tak pernah pandang bulu. Anggapan bahwa kecanduan itu hanya menimpa kelas bawah adalah keliru. Selain sebab genetik, ada faktor-faktor potensial lain yang meningkatkan risiko kecanduan: krisis, trauma yang tak tertangani, kesulitan belajar, guncangan psikologis, amigdala yang overaktif, dan tekanan keluarga dan sebaya.

Dalam film ini, Groeningen menuntun kita kepada sejumlah temuan seputar ilmu tentang kecanduan, bahwa korban seringkali sedang berupaya menyembuhkan diri sendiri (self-medicating), dan karena kurang teliti maka dia menjadi kecanduan. Ada pula soal dasar biologis kecanduan, dan betapa ia merusak sistem saraf tepi sehingga menyebabkan penderita ingin menambah dosis terus menerus. Tapi film ini juga mengajarkan soal neuroplastisitas, yakni bahwa bagian saraf yang gosong dapat tumbuh kembali, dan penderita pada akhirnya dapat hidup bebas dari kecanduan.

Menjelang akhir film, David sampai pada kesimpulan paling dilematis: anda tak selalu bisa menolong orang yang anda cintai lolos dari masalah. “Saya kira kau tak bisa menolong orang,” kata istrinya, Karen. Satu lagi kebenaran pahit yang jarang orang mau terima. Seringkali kesombongan kita menyebabkan orang yang ingin kita tolong justru makin terpuruk. Tak jarang kita ingin menolong orang dengan cara kita, sehingga sebenarnya aksi menolong itu lebih merupakan ekspresi kesombongan dan egoisme kita. Penerimaan David bahwa dia tak bisa menyembuhkan atau mengendalikan kecanduan putranya dalam film ini justru merupakan awal dari harapan yang sebenarnya. Dan penonton juga dapat merasakan kelegaan dari kesimpulan David.

Kecanduan dan penyakit mental pada umumnya memang bisa sangat menakutkan dan membingungkan bagi kebanyakan orang. Tapi kian banyak kita belajar dan mengamati nuansa-nuansanya, mengetahui bahwa ia ada di mana-mana, bisa menyerang siapa saja sejak usia dini, dan menimpa banyak orang yang kita kenal, kian besar peluang kita mencegah dan menanganinya. Besarnya angka penderita kecanduan di seluruh dunia, termasuk—untuk tidak mengatakan terutama—di Indonesia, memaksa kita semua untuk lebih serius belajar dan paham bahwa hukuman dan stigma takkan efektif. Empati, kasih sayang dan pengetahuanlah yang paling diperlukan.[]