Ini novel yang getir. Kepedihan demi kepedihan memalu Midah tak ada habisnya. Tapi, perempuan itu melawan meskipun terus tumbang. Sebab, perlawanan bukan soal kalah-menang, tapi soal keyakinan kepada cinta.

CINTA itu membebaskan. Karena lepas dan tak terikat, mencintai mengundang penentangan dari kejumudan, kekakuan, dan kemapanan.

Midah jatuh cinta pada keroncong, dan bercita-cita menyanyikannya di hadapan orang-orang. Tapi, ayahnya, Haji Abdul, menganggap musik jenis ini haram. Yang halal baginya hanya musik Arab yang didendangkan Umi Kalsum.

Lalu, dia tampar anak gadisnya. Piringan keroncong pun dia lemparkan hingga hancur berkeping-keping.

Sejak itu, bukan cuma piringan keroncong yang hancur tapi juga hati Midah. Bukan hanya lagu-lagu keroncong yang direnggut paksa dari Midah, tapi juga memori masa lalunya yang indah.

Midah tak pernah mencintai Haji Terbus, pria kaya dengan bini bejibun. Tapi, dia dipaksa dikawini Haji Terbus karena sang ayah terobsesi menikahkan anaknya dengan seorang haji dari kampung halaman; Cibatok. Midah pun kabur dari suaminya ketika mengandung tiga bulan. Dia lebih memilih kebebasan; cintanya kepada keroncong daripada hidup dalam sangkar emas Haji Terbus.

Midah mencintai Ahmad, seorang polisi muda, dan begitu pula Ahmad. Tapi, laki-laki itu pengecut. Dia hanya berani melampiaskan birahi terhadap Midah di sebuah rumah sewaan; di tengah jerit tangis bayi Midah, Rodjali. Dia takut menikahi Midah karena perempuan itu cuma pengamen keroncong jalanan. Keluarga, kolega kerja, dan masyarakat pada umumnya tak akan pernah ramah dengan pernikahan semacam ini.

Polisi itu kemudian bahkan menolak mengakui bayi yang menghuni rahim Midah. Ia menuduh perempuan malang itu telah tidur dengan lelaki lain.

Tapi, Midah yang didera getir demi getir itu bergeming pada keyakinannya akan cinta. Bagi Midah, cukuplah cinta dalam hidupnya meski ia tak memiliki apa yang ia cintai. Rodjali ia tinggalkan pada neneknya karena tak ingin keberadaannya merusak reputasi keluarga Haji Abdul. Ia tak peduli lagi di mana Ahmad berada karena cintanya kepada pria itu ia bawa ke mana-mana dalam wujud anak keduanya.

Midah pun bernyanyi dan terus bernyanyi. Bukan demi uang dan ketenaran yang terus ia dapatkan. Tapi, ia bernyanyi demi dirinya, Rodjali, anak keduanya, dan demi cintanya pada nyanyian itu sendiri.

Midah yang tampak adalah wajah seorang biduan ternama. Tapi, Midah yang tersembunyi adalah sejarah kepedihan seorang perempuan di hadapan kejumudan dan kekakuaan masyarakat feodal dan patriarki.

Midah Si Manis Bergigi Emas, judul novel pendek ini, bak parade kegetiran hidup seorang perempuan. Midah pernah nyaris diperkosa kala sedang hamil tua. Ia terpaksa membawa pergi bayinya yang baru lahir dalam keadaan telanjang. Pihak rumah sakit tak sudi pakaian si bayi menjadi milik Midah. Dia mengamen dari restoran ke restoran, dari pintu ke pintu rumah, sambil mengendong bayinya.

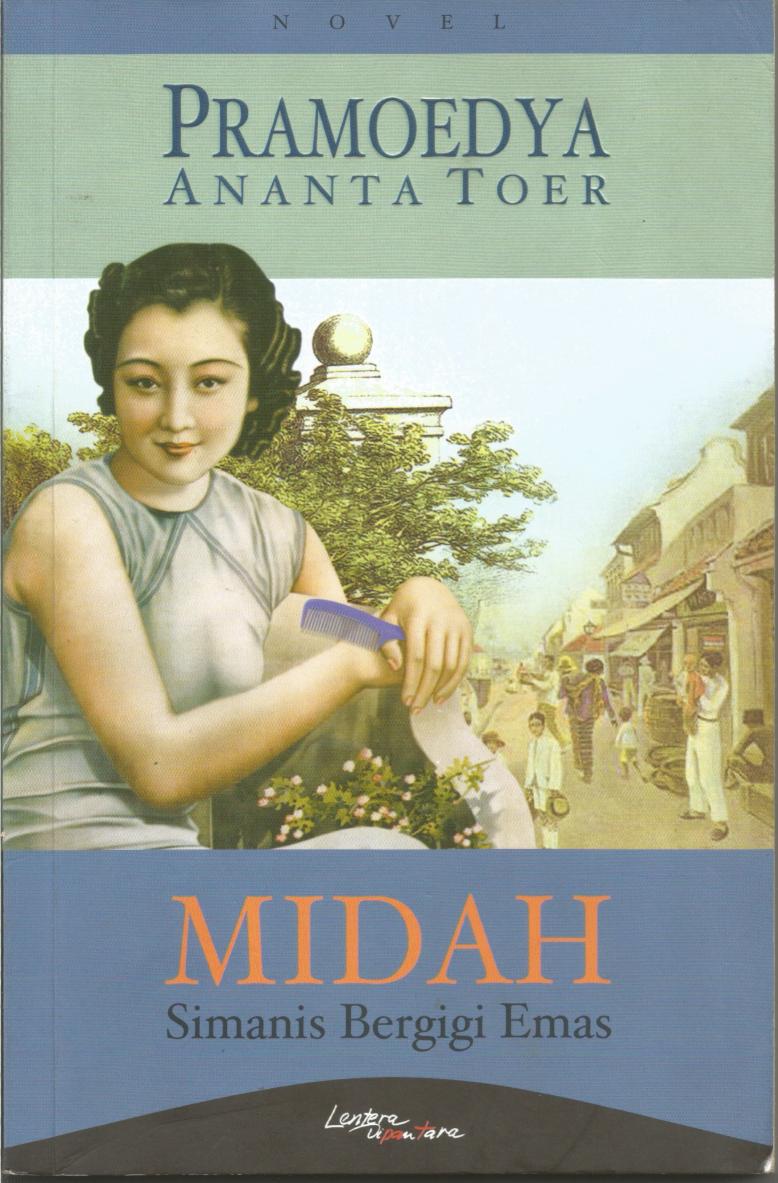

- Judul Buku: Midah Si Manis Bergigi Emas

- Pengarang: Pramoedya Ananta Toer

- Penerbit: Lentera Dipantara

- Terbit: April 2018 (Cetakan ke-11)

- Tebal: 138 halaman

Dari derita ke derita, Midah bertahan. Ia tak pernah menyerah meskipun terus kalah.

Novel karya Pramoedya Ananta Toer ini bukan cerita klise seorang gadis malang bersua pangeran tampan nan baik hati, dan hidup pun bahagia selamanya. Midah memang bukan perempuan yang gampang pasrah. Dia melawan; melawan ayahnya yang legalistik, melawan suaminya yang cuma memperlakukannya bak harem, dan melawan pandangan sok moralis masyarakat. Tapi, tak ada kemenangan di akhir perlawanan.

Begitupun, Midah tak pernah menyesali perlawanan itu. Perlawanan itu justru sesuatu yang harus ia lakukan karena keyakinannya pada cinta.

Pram menulis novel ini pada sekitar tahun 1953 saat ia berada di Belanda dan belum bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Berbeda dengan kebanyakan karyanya yang berlatar Jawa, Midah Si Manis Bergigi Emas mengambil latar di Jakarta pada era 1950-an. Novel ini memberi gambaran tentang kondisi sosial masyarakat pada saat itu–dan masih bisa kita saksikan saat ini. Perbedaan antara kalangan kaya dan miskin begitu tajam. Kehidupan di Ibukota pun dilukiskan keras dan kasar.

Pram tak terlalu peduli dengan pelukisan latar belakang atau karakter tokoh-tokoh dalam novel ini. Dia langsung menukik kepada jantung persoalan; konflik antartokoh dan emosi yang berkecamuk dalam pikiran tokoh-tokohnya.

Novel ini menggambarkan bahwa aturan atau kemapanan, baik itu yang berasal dari pandangan keagamaan atau buatan manusia an sich, akan gagal menghadirkan kebahagiaan dan malah bakal merusak dan menyengsarakan kehidupan jika diterapkan tanpa cinta, kasih sayang, dan empati. Haji Abdul adalah gambaran kompletnya.

Ia awalnya sangat legalistik; cuma tahu halal-haram tanpa pemahaman makna di balik itu (dia bahkan tak tahu bahasa Arab sama sekali). Kekakuannya dalam beragama tak jarang malah membuatnya serba gelisah. Dia selalu cemas mengenai sesuatu yang berbeda; sesuatu yang menurutnya akan menodai iman. Dia bahkan kerap memikirkan penilaian Tuhan atas perasaannya sendiri.

Sikap seperti itulah yang kemudian melukai hati anak gadisnya, Midah. Sikap itu pula yang membuat hidupnya sengsara.

Haji Abdul belakangan tenggelam dalam tasawuf saat berbagai cobaan menderanya, dari kemunduran usaha hingga kehilangan Midah. Di titik ini, dia menyadari bahwa sikap keberagamaannya yang dulu justru lahir dari ketidakpercayaannya akan kebesaran Tuhan.

Dahulu aku takut penyakit karena itu aku jatuh jadi kurbannya. Sekarang tidak. Aku tidak takut penyakit. Aku hanya takut pada Tuhan yang mahabesar.

Aturan atau hukum yang tak punya hati itulah yang masih kerap dipraktikkan saat ini. Kita menyaksikan bagaimana hukum menyeret seorang nenek ke meja hijau hanya karena dia mencuri tiga biji kakao. Hukum seperti itu pula yang memenjarakan Fidelis delapan bulan hanya karena ia mengobati istri tercinta yang sekarat dengan daun ganja.

Ironisnya, hukum yang sama justru kerap bengkok ketika berurusan dengan mereka yang punya harta dan takhta. Tanpa cinta, hukum dan kemapanan sosial justru lebih sering melukai rasa kemanusiaan dan keadilan.[]