Menulis bisa menjadi katarsis di masa-masa sulit. Menulis punya keistimewaan. Tak hanya menjadi katarsis, menulis bisa memfasilitasi kognisi untuk memproses memori, sehingga memberi makna kepada seseorang dalam memahami pengalaman traumatisnya.

TUBUH secara fisik bisa bereaksi terhadap problem psikologis. Kecemasan, ketakutan, dan stres berlebihan bisa mengakibatkan anda batuk, meriang, dan sakit tenggorokan. Para ahli kesehatan menyebut ini sebagai efek psikomatik.

Beberapa dokter di media sosial menyebut efek psikomatik bisa membuat orang merasa dirinya terinfeksi virus Corona (SARS-Cov-2). Jika terjadi pada banyak orang dan menimbulkan kepanikan, tentu ini bukan hal yang diharapkan dokter dan tenaga medis.

Lalu bagaimana menekan kecemasan ketika kanal-kanal berita hari-hari ini dibanjiri informasi tentang pandemi Corona?

Sebagian orang menyarankan kita untuk mengabaikan berita sama sekali. Tentu ini tak mudah. Manusia modern sudah sangat terkoneksi dengan informasi, entah itu yang datang dari media arus utama ataupun media sosial.

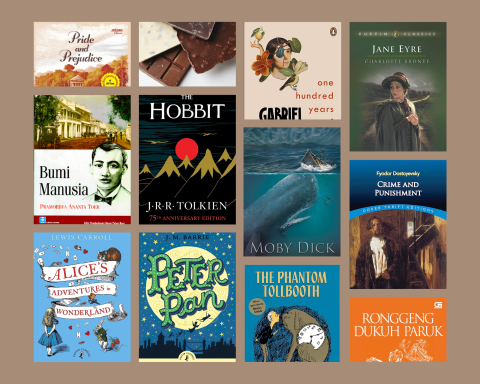

Sebagian lain mungkin memilih mendengarkan musik, menonton film, atau membaca buku. Pilihan bagus, menimbang banyak penelitian yang mengatakan tiga aktivitas ini bisa membuat tubuh melepas dopamin dalam dosis cukup untuk menjadikan anda lebih rileks, bahagia, dan percaya diri.

Tapi ada pilihan lain yang terlupakan. Pilihan yang mungkin bernilai lebih. Yaitu, menulis.

Anda mungkin familiar dengan plot cerita bagaimana seorang tahanan menggores dinding sel dengan angka-angka; menghitung hari. Ini bukan semata fantasi, tapi dalam kenyataan sebagian besar tahanan melakukan itu demi menjaga kewarasan mereka di tengah tekanan akibat terisolasi dari dunia luar dan hubungan sosial.

Rumba Under Fire: The Arts of Survival from West Point to Delhi (2016) yang disunting oleh Irina Dumitrescu menggambarkan bagaimana orang bertahan hidup di masa krisis. Sebagian mereka bertahan dengan menulis. Para tahanan politik Romania di masa kediktatoran Nicolae Ceaucescu menulis dan saling berbagi puisi di antara mereka, kadang dalam kode Morse. Para tahanan Siberia membuat tinta dari buah blackberry supaya bisa menulis puisi yang mereka ingat dari masa-masa sekolah.1Dumitrescu, Irina (editor), Rumba Under Fire: The Arts of Survival from West Point to Delhi, 2016, (New York: Punctum Books).

Kita juga tahu tak sedikit karya besar lahir dari balik terungku. Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar saat berada dalam tahanan rezim Soekarno. Pramoedya Ananta Toer menghasilkan tetralogi Pulau Buru—karya kesusastraan yang dipuji dunia—ketika dibuang rezim Soeharto ke gulag di Pulau Buru. Ahmed Altan, seorang jurnalis yang ditahan seumur hidup oleh rezim Recep Tayyip Erdogan di Turki, menerbitkan I Will Never See the World Again (2018). Buku ini dia tulis dalam bentuk catatan-catatan kecil yang diselundupkan pengacaranya dari dalam penjara. “Seperti penulis lain, saya punya keajaiban,” kata Altan. “Saya bisa menembus dinding-dinding kalian dengan mudah.”

Lalu, mengapa menulis—kegiatan yang cuma bermodalkan kertas dan pena—bisa menjadi benteng jiwa manusia dari kerapuhan dan kehancuran akibat disudutkan, diisolasi, dilemparkan ke dalam “lubang dalam nan gelap”? Juga, apakah kita harus menjadi seorang penulis atau pengarang dulu untuk melakukan kegiatan ini?

Seperti banyak bentuk terapi, menulis juga dinilai bisa menjadi katarsis dari beban psikologis, seperti kecemasan, ketakutan, kekecewaan, dan stres berlebihan. Pada ujungnya, menulis bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Rumusnya sama saja dan simpel: “keluarkan semuanya dari dada anda!”

Tapi, menurut Soul Mugerwa dan John D Holden, dokter umum di Park House Surgery, St Helens, Inggris, menulis memiliki kelebihan. Menulis tak hanya mengeluarkan emosi menyesakkan tapi juga memfasilitasi kognisi untuk memproses memori traumatis, sehingga menghasilkan abstraksi yang lebih koheren dan integratif dari waktu ke waktu tentang diri anda sendiri, dunia luar, dan orang lain. Hasilnya, menurut Mugerwa dan Holden, menulis bisa memberi makna kepada seseorang dalam memahami pengalaman traumatisnya.2Mugerwa, Soul dan Holden, John D., “Writing therapy: a new tool for general practice?”, dalam British Journal of General Practice, Desember 2012, hal, 661-663.

Gillie Bolton, peneliti dari King’s College, London, merasakan sendiri keistimewaan terapeutik dari menulis. Saat menginjak usia 30 tahun, dia mengalami kondisi psikologis yang buruk. Atas saran suaminya, dia menulis biografinya sendiri. Merangkai setiap peristiwa dalam hidupnya, baik yang membahagiakan maupun menyengsarakan, dalam rangkaian kata-kata sendiri. Tak peduli kata-kata itu kacau atau tata bahasanya centang perenang. Bagi Bolton, yang penting adalah terus menulis. Ketika membaca ulang tulisan-tulisan itu, dia mengaku seperti menemukan makna dari setiap peristiwa. Lalu, dia pun mulai menulis ulang dengan lebih baik. “Saya mulai memahami apa yang telah saya lalui selama ini hanya dengan melakukan ini.”3Pollard, Jim, “As easy as ABC”, The Observer, 28 Juli 2002.

Bagi Bolton, menulis bahkan lebih baik daripada berbicara kepada psikolog atau psikiater dalam sesi-sesi terapis. Ketika berbicara, orang terkadang tak menemukan kata-kata tepat karena ada orang lain di hadapannya. Orang juga tak bisa menarik apa yang telah keluar dari mulutnya. Tapi ketika menulis, seseorang benar-benar dalam kendali atas apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diungkapkannya. Tulisan itu tak perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Kita bisa membakarnya jika mau, kata Bolton.

Tak seperti berbicara kepada orang lain, kertas dan pena menjadi “pendengar” setia atas apa pun yang kita tulis. Tak peduli itu sumpah serapah, fantasi aneh, harapan besar. Kita bisa berteriak, merengek, meronta, atau bergembira. Kita bisa lucu, introspektif, dan sentimental tapi juga bisa sinis, sarkastik, atau vulgar. Tulisan, sang terapis itu, bisa menerima semuanya tanpa mengadili dan membalas.

Karena itulah, kata Bolton, menulis sebagai katarsis berbeda dengan menulis jurnal atau laporan jurnalistik. Jika yang terakhir melaporkan apa yang kita saksikan, maka yang pertama mengungkapkan apa yang kita rasakan dan pikirkan tentang diri kita sendiri, dunia luar, dan orang lain.

Dengan demikian, menulis untuk tujuan ini tak memerlukan keterampilan berbahasa yang tinggi. Bolton menyebut menulis dalam kategori ini sebagai “tempat sampah pikiran”. “Tulislah apa pun yang datang kepada pikiran anda, jangan mengedit, jangan pikirkan tata bahasa, ejaan, atau gaya apa pun, dan yang terpenting jangan berhenti menulis,” katanya.[]

Saya merasakan manfaat dari menulis. Salah satunya mempertajam analisis saya.