Lost Girls menunjukkan betapa diskriminatifnya polisi menangani kasus kejahatan. Para korban adalah warga biasa, perempuan, dan pekerja seks. Kombinasi sempurna untuk diremehkan dan diabaikan.

SHANNAN Gilbert menelepon 911 selama 23 menit pada sekitar pukul 5 pagi. Panggilan datang dari Long Island, titik paling timur negara bagian New York, Amerika Serikat. Sepanjang itu, gadis 24 tahun itu hanya berteriak minta tolong (versi lain mengatakan dia berteriak, “Mereka akan membunuhku”).

Polisi datang satu jam kemudian, tak mendapati Shannan. Hanya jaketnya yang mereka temukan.

Polisi tak berusaha mencarinya, atau setidaknya merasakan ada bahaya yang mengancam gadis itu. “Siapa sih yang mau susah mengurusi seorang pelacur yang hilang,” kata seorang petugas. Seolah teriakan minta tolong seorang manusia berkaitan dengan status sosialnya, sehingga ada yang layak diperhatikan dan ada yang tidak.

Dua hari berlalu. Kepolisian Suffolk County baru tergerak menggelar pencarian Shannan setelah menyadari mereka berurusan dengan perempuan yang salah.

Ibu gadis itu, Mari Gilbert, punya nyali berurusan dengan otoritas. Dia memasang sebanyak mungkin pamflet pencarian putrinya sepanjang Oak Beach di Long Island dan bahkan di papan pengumuman kantor polisi.

“Aku punya bakat menyimpan dendam, dan kecuali kau membantuku, aku akan buat kekacauan lebih daripada yang bisa kau tangani. Dan jangan pernah kau sebut putriku pelacur lagi!”

Kata-kata Mari (Amy Ryan) kepada Kepala Kepolisian Suffolk, Richard Dormer (Gabriel Byrne), tersebut mengisyaratkan Lost Girls bukan film drama misteri kejahatan biasa. Sutradara Liz Garbus menghela film dengan fokus pada upaya seorang ibu mencari keadilan untuk putrinya.

- Judul Film: Lost Girls

- Sutradara: Liz Garbus

- Penulis: Michael Werwie

- Pemain: Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Gabriel Byrne

- Rilis: Januari 2020 (Sundance); Maret 2020 (Netflix)

- Durasi: 95 menit

Napas film ini karenanya berhembus kencang bak angin yang merebahkan semak-semak tinggi di seputaran Oak Beach. Ia berkisah betapa diskriminatifnya hamba hukum memperlakukan kasus. Shannan menjadi figur sempurna diskriminasi penanganan kasus di kepolisian: warga biasa, perempuan, dan pekerja seks pula.

Skenario Lost Girls yang ditulis Michael Werwie berdasarkan pada buku Lost Girls: An Unsolved American Mystery karya jurnalis Robert Kolker. Ya, film ini diadaptasi dari kisah nyata kasus “Pembunuh Berantai Long Island” pada medio 2010, yang hingga kini pelakunya belum teridentifikasi. Pencarian Shannan mengarahkan polisi kepada penemuan setidaknya 16 jasad perempuan muda lainnya di lokasi yang tak jauh dari tempat Shannan menghilang.

Meskipun menemukan kasus kejahatan besar, kepolisian masih berupaya meremehkannya. Mereka bilang, si pembunuh “hanya” mengincar perempuan muda berciri sama: pekerja seks. Alhasil, mereka bilang, masyarakat tak perlu khawatir.

Di tangan Garbus, jangan berharap cerita sungguhan ketidakadilan tersebut bakal terlewatkan. Dia sutradara yang dikenal dengan dokumenter-dokumenter bertema kritik sosial. Di antaranya yang mendulang pujian dan penghargaan adalah The Farm: Angola, USA (1998), Ghosts of Abu Ghraib (2007), dan Bobby Fischer Against the World (2011).

Kita akan menyaksikan ketidakmampuan profesional polisi dalam kasus ini, atau bisa jadi keengganan dan bahkan upaya menutupinya. Jaket Shannan yang mereka temukan hilang, dengan alasan Shannan saat itu belum ditetapkan sebagai “orang hilang”. Polisi juga tak menyita rekaman dari kamera pengawas yang tepat berada di lokasi tempat Shannan terakhir terlihat. Bahkan, andai saja polisi tiba lebih cepat pagi itu, Shannan mungkin bisa diselamatkan.

Dalam memberitakan kasus ini, media juga berperan membunuh para korban untuk kedua kalinya. Media menyebut mereka, “para pelacur”, “para pekerja seks”, dan “wanita pendamping”. “Tak pernahkah (mereka menyebut) teman, saudari, ibu, atau putri,” kata Mari. “Mereka tak peduli. Mereka menyalahkan para korban.”

Dalam The End of Policing, sosiolog Brooklyn College, Alex S Vitae, menyatakan moto kepolisian, “melayani dan melindungi” masyarakat cuma mitos. Nilai sosial yang diinjeksikan kepada kepolisian dan sejarah pembentukannya membuat institusi ini—dan bukan sekadar “apel busuk” di dalamnya—mengidap bias sosial dalam pekerjaannya: melayani dan melindungi kelas sosial tertentu dan menghukum serta memenjarakan kelas sosial lain. “The rich get richer and the poor get prison,” kata filsuf Jeffrey H Reiman.

Jika masih perlu bukti untuk mengamini pernyataan Vitae atau Reiman, Anda cukup membaca berita-berita di negeri ini dalam sebulan terakhir. Djoko Tjandra, buronan kakap, melenggang bebas di depan batang hidung polisi. Dia bahkan difasilitasi pejabat tinggi kepolisian untuk memperoleh surat jalan dan surat bebas Koronavirus. Sementara, pada saat hampir bersamaan, polisi menyiksa Sarpan, seorang kuli bangunan, untuk memaksanya mengakui pembunuhan.

Vitae juga menulis, dalam pekerjaannya, polisi seringkali menyalahkan korban kejahatan dari masyarakat miskin. Masalah sosial, seperti pelacuran, yang semestinya kesalahan kebijakan pemerintah dan negara dibebankan kepada para korban.

Dalam Lost Girls, kita bisa menyaksikan bagaimana polisi mulai mengulik masa lalu Mari dan keluarganya. Mari memang terpaksa menyerahkan Shannan ke panti asuhan sejak anak itu berusia 12 tahun. Ini karena Mari tak mampu membayar biaya dokter dan obat untuk mengendalikan gejala psikosis akibat bipolar yang diderita Shannan. Dia juga tak bisa mengawasi putrinya selama 24 jam karena harus bekerja ganda hingga malam demi memenuhi kebutuhan hidup dia dan ketiga anak perempuannya.

Polisi mulai menyalahkan Mari sebagai ibu yang tak bertanggung jawab, yang menelantarkan anaknya. Bagaimana seorang ibu bisa membiarkan anaknya bekerja di Long Island, yang jaraknya ratusan mil dari rumahnya di New Jersey.

Tapi, ada yang disembunyikan dalam pandangan seperti itu: tanggung jawab negara. Garbus secara tersirat mengangkat isu jaminan sosial kesehatan, atau yang dikenal di Amerika dengan Medicaid. Hingga kini, Medicaid dan cakupannya masih diperdebatkan para politisi di negeri itu.

Mari sendiri menyadari dia bukan ibu yang baik. Dia bahkan mengatakan tak mau menutupi kenyataan tersebut dengan mengikuti doa bersama dengan ibu dan saudari para korban lain. “Saya ibunya, dan semua ini kesalahan saya.”

Kita sering mendengar perkataan, terutama dalam ‘khotbah’ para motivator, agar kita tak menyalahkan diri sendiri. Kita harus berpikiran positif terhadap penderitaan atau masalah yang menimpa kita. Dengan begitu, kita bisa move on dan menjalani hidup ini dengan mudah.

Bagi Mari, semua itu omong kosong. Dia marah dan meminta pertanggungjawaban, pertama tentu saja kepada dirinya sendiri. Kemarahan inilah yang memberinya kekuatan tak kenal jeda untuk menuntut kepolisian menemukan putrinya dan mengusut kasus ini secara serius. Ia seolah tengah meniti kata-kata yang sering dikutip Nietzsche, increscunt animi, virescit volnere virtus (jiwa bertumbuh, kekuatan pulih karena luka).

Dalam Lost Girls, kita juga bisa melihat fenomena “femisida” (pembunuhan atas perempuan hanya karena mereka perempuan) dalam “pembunuhan berantai”. Si pembunuh cenderung mengincar target perempuan ketimbang pria. Dalam konteks pelacuran, maka si pembunuh lebih memilih korban pekerja seks yang lazimnya miskin dan rentan daripada pelanggannya yang biasanya mapan dan punya kuasa

Itulah kenapa feminis menegaskan bahwa “pembunuhan berantai” bukanlah istilah bebas bias gender. Lebih daripada 90 persen pembunuh berantai adalah pria, dan mayoritas korban mereka adalah perempuan.

Diskriminasi tak berhenti pada semata isu gender. Pembunuhan terhadap perempuan kaya dan populer juga tampaknya lebih menarik perhatian polisi dan juga media daripada terhadap perempuan pekerja seks, miskin, atau berlatar ras dan warna kulit tertentu.

Perempuan pekerja seks adalah bagian yang seringkai dianggap “angin lalu” di masyarakat. Keberadaannya ditutupi dan kalau perlu dianggap tak ada. Sementara, kematiannya diabaikan dan diremehkan karena dipandang sudah risiko pekerjaan. Mereka bak barang sekali pakai yang bisa begitu saja dibuang ke tempat sampah, seperti 16 jasad korban “pembunuh Long Island” yang dicampakkan di pasir pantai, semak belukar, dan rawa-rawa.

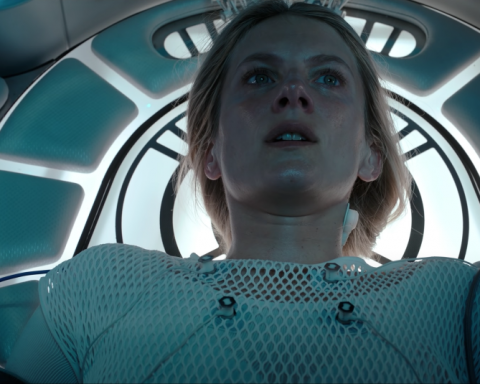

Dalam film ini, Garbus menggambarkan Shannan seperti itu. Dia hanya seorang wanita yang berlari di bawah temaram bulan dan dalam sorotan lampu mobil. Dia hanya suara dalam panggilan dan rekaman mesin penjawab telepon.

Tapi, bagi Mari, Shannan adalah sosok nyata. Dia putri kecilnya yang riang bersenandung “Beautiful Dreamer” dalam sebuah rekaman lama video. Dia harus membawa Shannan pulang untuk menembus kesalahan masa lalu, meskipun gadis itu tinggal tulang belulang.

Lost Girls bisa membuat Anda menitikkan air mata sambil menyimpan geram. Apalagi, di akhir film, Anda akan mendapati soundtrack menyayat berjudul sama yang dilantunkan suara serak penyanyi country dan blues legendaris, Lucinda Williams.[]