Buku ini merupakan upaya menegosiasi ulang identitas Arab yang mungkin suatu waktu pernah “dipaksakan” oleh kelompok sosial tertentu. Mungkin kini saatnya setiap kita sebagai individu juga mulai menegosiasi ulang identitas-sosial diri masing-masing.

Pertama kali saya mendengar sayid sebagai sapaan atau gelar bagi keturunan Nabi Muhammad saat belajar di sebuah pondok pesantren di bilangan Jakarta Selatan. Ceritanya begini. Ada orang tua santri yang mengamuk karena anaknya dihukum setelah melanggar aturan pondok. Sambil marah-marah, orang tua itu bilang, “Anak saya ini sayid, keturunan Nabi.”

Informasi itu lama terpendam hingga saya berkawan cukup dekat dengan seorang keturunan Arab di bangku kuliah (meskipun, sebagai catatan, kawan ini sepenuhnya tak sesuai dengan ciri fenotipe yang katanya khas orang Arab: hidung mancung, mata belo, atau rambut ikal). Dia kebetulan juga seorang sayid dari garis Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut Alawiyyin. Dari dia, saya mulai mengenal komunitas Alawiyyin ini: gaya bicara, tradisi, dan sejarah mereka.

Jujur yang membuat saya tertarik dengan komunitas Alawiyyin bukanlah karena di dalam tubuh mereka mengalir “darah” orang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia: Muhammad Saw. Justru saya lebih tertarik dengan bagaimana komunitas ini mencatat dan mendokumentasikan garis keturunan (nasab) mereka sedemikian rapi. Bahkan, untuk itu, mereka punya lembaganya. Namanya Rabithah Alawiyyah. Saya kira dari banyak komunitas atau katakanlah “kelompok etnis” di Indonesia, tak ada yang menandingi mereka dalam hal dokumentasi nasab. Kebanyakan orang di Indonesia paling banter hanya mengenal nenek moyang mereka hingga level buyut, dan setelah itu garis keturunannya melakukan lompatan “quantum” ke Nabi Adam.

Ketertarikan saya makin menemukan jalan ketika pada paruh pertama dekade 2000-an, artikel dan buku tentang keturunan Arab, terutama mereka yang beremigrasi dari Hadhramaut (sebuah provinsi di Yaman), banyak diterbitkan. Tampaknya fenomena itu seiring dengan kemunculan sebuah organisasi massa yang dipimpin oleh seorang ulama dari kalangan Alawiyyin pada sekitar 1998, atau pada saat dan setelah huru-hara sosial-politik 1998.

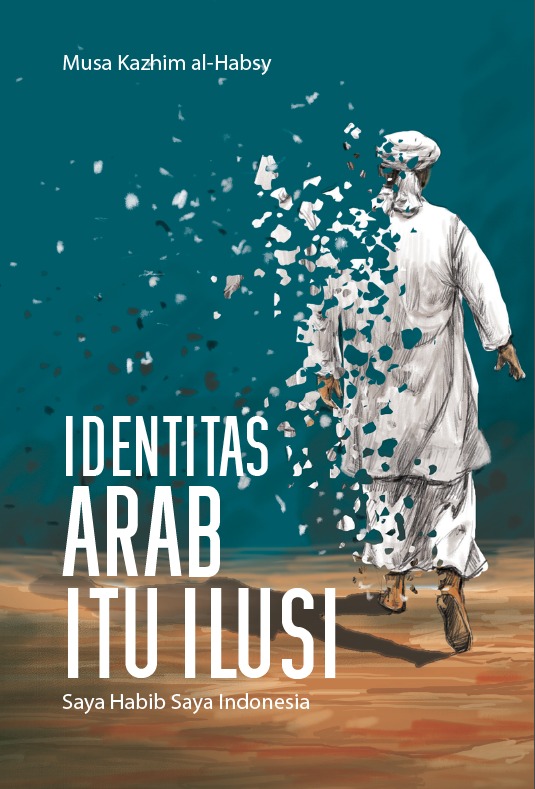

Alhasil, ketika mendapati buku berjudul Identitas Arab itu Ilusi: Saya Habib, Saya Indonesia karya Musa Kazhim Alhabsyi, saya bertanya-tanya apalagi yang buku ini ingin tawarkan setelah sekian banyak publikasi tentang isu ini memenuhi lemari-lemari di perpustakaan. Setelah membacanya, saya harus mengatakan buku ini sangat berbeda. Buku ini menghunjam ke inti identifikasi Arab sebagai ras atau kelompok etnis melalui analisis bahasa atas kata Arab, atau yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan ba’.

- Judul Buku: Identitas Arab Itu Ilusi: Saya Habib, Saya Indonesia

- Penulis: Musa Kazhim Alhabsyi

- Penerbit: PT Mizan Pustaka

- Terbit: April 2022

- Tebal: 224 halaman

Penulisnya sendiri bilang dalam kata pengantar bahwa dia menulis dengan menggunakan pendekatan eklektik dari multidisiplin: mulai linguistik, hermeneutika, filsafat, sosiologi, hingga sejarah. Penulisannya juga mengalir karena berangkat dari pengalaman. Orang sekarang bilang ini model penulisan fenomenologi, yakni bagaimana penulis menjabarkan struktur kesadarannya atas pengalamannya sendiri.

Mungkin akan ada yang mengatakan buku ini tak sepenuhnya menggunakan penulisan model fenomenologi karena di beberapa bagian, penulis mengajukan argumen berdasarkan teks otoritatif dari Al-Quran dan hadis. Tapi, bagi saya, penulisan buku ini tetap bisa dikatakan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penulis berangkat dari kesadarannya akan kebingungan, kerancuan, dan pada ujungnya ilusi tentang identitas Arab berdasarkan pengalamannya sendiri. Lalu, dia menjelajahi teks-teks untuk mencari dan menemukan makna atas kesadarannya itu. Berayun dari teks ke teks, dari wacana (pengalaman) ke wacana (teks tertulis) atau intertekstualitas bagaimanapun merupakan metode analisis bahasa yang juga bagian dari fenomenologi.

Mari kita sekarang beralih ke tesis buku ini yang bagi saya cukup membelalakan mata. Buku ini berkesimpulan bahwa Arab bukanlah sesuatu melainkan bahasa. Kesamaan fenotipe (penampilan fisik dan sifat yang dapat diamati), perilaku, tradisi, budaya, tempat tinggal (geografi), dan bahkan garis keturunan yang kerap menjadi unsur-unsur esensial pembentuk konsep ras atau kelompok etnis, semua itu tidak merepresentasikan Arab. Hanya bahasa, menurut buku ini, yang paling esensial—dan bahkan jika bukan satu-satunya—membentuk kearaban.

Bahkan, menurut buku ini, yang dimaksud bahasa Arab bukan cuma soal bertutur kata tapi soal sistem. Bahasa yang diidentifikasi sebagai bahasa Arab ini bukan sekadar bahasa yang dipakai sehari-hari oleh lebih daripada 400 juta penuturnya di wilayah yang dinamakan “negeri-negeri Arab”, tapi sistem berbahasa yang lugas, jelas, dan fasih. Lebih jauh, seraya memasuki alam filsafat, buku ini menegaskan bahwa bahasa Arab yang dimaksud adalah metabahasa, bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa lain atau bahasa primer. Itulah kenapa bahasa ini dipilih untuk memikul beban lapisan-lapisan makna dari wahyu Tuhan. Anda yang pernah mempelajari bahasa Arab secara serius tentu sependapat bahwa bahasa ini kompleks (baik dalam semantik, sintaksis, morfologi, dan bahkan fonetik) tapi sekaligus sangat lugas karena bisa memerikan makna pada tiap-tiap konteks tutur.

Nah, menurut buku ini, identitas Arab sebenarnya dikonstruksi dan kemudian dikeraskan oleh agenda politik kekuasaan. Di masa lalu, ini dilakukan oleh Dinasti Umayyah demi mengokohkan tinju kekuasaannya karena imperium ini tak memiliki legitimasi, baik sosial dan apalagi spiritual. Fenomena “kearab-araban”—yang diselingi oleh “kehabib-habiban”—yang terjadi akhir-akhir ini di masa kita menurut buku ini juga tak jauh-jauh dari konstruksi kekuatan-kekuatan politik. Akibatnya, fenomena itu artifisial, banal, dan dangkal, alias sama sekali tidak terkait dengan kualitas-kualitas yang substansial, apalagi ketika fenomena tersebut dikaitkan dengan keislaman.

Disinilah kelebihan buku ini. Selain tesisnya yang sangat berbeda, penulisnya harus diakui memiliki ketelatenan maksimal dalam menjelajahi setengah lusin kamus babon bahasa Arab untuk menemukan makna paling esensial dari kata Arab. Dengan membaca buku ini, Anda seperti menyerap pengetahuan yang mungkin baru bisa Anda temukan jika berbulan-bulan menekuri kamus-kamus itu. Itu pun tentu saja jika Anda menguasai bahasa Arab.

Dari situ, buku ini mencoba melihat bagaimana Al-Quran dan hadis menggunakan kata ‘ain-ra’-ba’ tadi. Buku ini kemudian menemukan bahwa, baik Al-Quran maupun hadis, menggunakan kata tersebut sebagai rujukan kepada bahasa semata. Lebih jauh, seperti tadi telah disampaikan, bahasa yang dimaksud adalah sistem bertutur dan bahkan sistem berpikir (kognisi) yang lugas, jelas, fasih, dan jujur (bebas dari segala kepentingan).

Konsekuensi dari tesis buku ini adalah bahwa setiap orang bisa mengidentifikasi diri sebagai “Arab” selama dia mampu berbahasa Arab secara fasih, lugas, dan jelas terlepas dari ciri-ciri fenotipe, tempat tinggalnya, tradisi, budaya, dan garis keturunannya. Konsekuensi ini bisa mendaki ke level lebih tinggi jika kita mengaitkan bahasa Arab sebagai metabahasa dengan kemampuan kognisi menyampaikan makna dengan fasih, lugas, dan jelas. Toh, bagaimanapun bahasa sangat dekat logika.

Di sini, buku ini seperti ingin mengatakan bahwa “menjadi Arab” (atau “menjadi Muslim” jika Arab identik dengan Islam) bukan cuma universal (bisa dilakukan siapa pun) tapi juga substansial (bukan sekadar bertutur kata tapi berpikir jujur dan jernih). Andai saja fenomena “kearab-araban” yang terjadi saat ini (dan yang seringkali mengambil bentuk artifisial) mengambil bentuk seperti yang dipahami buku ini, saya kira tak akan ada reaksi anti-Arab seperti yang terjadi belakangan ini.

Konsekuensi dari buku ini tampaknya tidak akan mudah diterima orang, terutama dari kalangan dekat penulis buku ini sendiri. Tak sedikit dari kita yang masih memandang bahwa identitas ras atau kelompok etnis itu nyata. Meskipun ras atau kelompok etnis itu konstruksi sosial, toh perbedaan-perbedaan fenotipe yang berkorelasi dengan apa yang disebut “konstruksi sosial” itu adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari—dan pada gilirannya tidak bisa disebut sebagai ilusi. Orang berhidung mancung atau pesek, berambut ikal atau lurus, bermata sipit atau belo, itu nyata dan bisa dilihat dengan mata telanjang.

Dalam sebuah diskusi daring tentang buku ini, misalnya, seorang profesor yang kebetulan “mengidentifikasi” diri sebagai orang Bugis menyatakan dia tidak mungkin bisa menerima orang Tionghoa sebagai orang Bugis meskipun orang Tionghoa itu bisa berbahasa Bugis. Karena perbedaan-perbedaan fisik itu terlihat nyata, tidak bisa seorang Tionghoa menjadi seorang Bugis meskipun dia bisa berbahasa Bugis, dan sebaliknya.

Jika kita menelusuri garis waktu perdebatan tentang ras dan kelompok etnis, pandangan semacam itu biasa disebut dengan esensialisme rasial atau primordialisme rasial. Pandangan ini meyakini bahwa ikatan sosial (baca “ras” dan “etnis”) lahir dari kesamaan fisik dan perilaku sosial yang diwariskan. Esensialisme rasial muncul pada Abad ke-17. Pada saat itu, istilah ras mulai dipakai untuk merujuk kepada ciri-ciri fisik dan sifat-sifat yang sama pada suatu kelompok orang.

Memasuki paruh kedua Abad ke-20, yakni sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kegagalan proyek eugenics Nazi, para ilmuwan memandang bahwa esensialisme rasial tidak bisa dipertahankan lagi, alias sudah usang. Menurut mereka, kesamaan fenotipe pada sekelompok orang tidak memiliki signifikansi fisik dan biologis yang inheren. Konsepsi ras atau kelompok etnis tidak memiliki makna taksonomi yang signifikan.

Mereka mengajukan pandangan bahwa konsepsi ras atau kelompok etnis adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Konsepsi itu bukanlah sesuatu yang inheren bagi manusia tapi identitas yang diciptakan dan seringkali dipaksakan oleh kelompok-kelompok sosial yang dominan demi mempertahankan makna dalam konteks sosial.

Meskipun ada kesamaan atau perbedaan fenotipikal pada umat manusia, asosiasinya menjadi perbedaan atau kesamaan (dan kemudian dikategorisasik menjadi ras dan etnis) merupakan konstruksi sosial, dan bukan sesuatu yang secara biologis inheren. Artinya, ketika orang berupaya mendefinisikan ras berdasarkan kesamaan atau perbedaan fenotipikal, dia sebenarnya tengah menciptakan realitas sosial yang melaluinya kategori sosial dibangun.

Yang pertama mengajukan tantangan terhadap esensialisme rasial dengan dasar-dasar empirik adalah antropolog Franz Boas. Dia membuktikan bahwa kelenturan fenotipe pada manusia terjadi lebih karena faktor lingkungan, dan bukan keturunan. Kemudian studi-studi tentang genetika menunjukkan bukti bahwa variasi genetika manusia itu bukan sesuatu yang stabil tapi terus berkembang, berlanjut, dan strukturnya sangat kompleks.

Antropolog Imany Ferry berpendapat bahwa konsepsi ras dihasilkan oleh pengaturan sosial dan pengambilan keputusan politik. Konsepsi ras adalah “sesuatu yang terjadi” dan bukan “sesuatu sebagaimana adanya”. Ia dinamis tapi tidak memiliki kriteria kebenaran objektif. Pandangan ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam buku ini bahwa identitas Arab sebagai ras atau bangsa itu lahir dari konstruksi sosial yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah.

Sosiolog Max Weber memandang bahwa kelompok etnis adalah artifisial (dibuat-buat) karena merupakan keyakinan subjektif tentang komunitas bersama. Keyakinan tidak menciptakan komunitas tetapi sebaliknya komunitaslah yang menciptakan keyakinan. Pembentukan suatu komunitas, menurut Weber, berasal dari dorongan untuk memonopoli kekuatan dan status.

Sementara itu, antropolog Fredrik Barth melangkah lebih jauh daripada Weber dalam menekankan sifat “konstruksi sosial” dari konsepsi kelompok etnis. Ia mengatakan identitas kelompok etnis selalu dan akan terus dinegosiasikan ulang, baik itu oleh anggapan eksternal maupun oleh identifikasi diri internal.

Barth juga berpandangan bahwa perbedaan-perbedaan kategori yang dikonsepsi sebagai kelompok etnis melibatkan proses sosial dari eksklusi dan inklusi. Didalamnya, kategori-kategori tertentu tetap dipertahankan meskipun partisipannya berubah-ubah. Apa yang disampaikan Barth mendukung apa yang disampaikan buku ini bahwa pembentukan kabilah-kabilah Arab pada masa sebelum Islam juga terjadi melalui proses sosial yang didasarkan atas kepentingan kelompok dominan, bukan atas dasar persamaan budaya atau bahkan persamaan garis keturunan.

Lebih jauh, antropolog Ronald Cohen menganggap bahwa klaim tentang identitas etnik seringkali merupakan praktik kolonialisme dan dampak dari hubungan antara orang-orang terjajah dengan penjajah. Ini juga berkorelasi dengan pandangan buku ini bahwa pengerasan identitas Arab pada awal Abad ke-20 di Hindia Belanda dipicu oleh kebijakan kolonial yang mengelompokkan masyarakat ke dalam tiga kelas sosial: kulit putih Eropa, timur asing (Arab, Tionghoa), dan pribumi.

Nah, meminjam pendapat Barth tentang menegosiasi ulang identitas, saya menilai apa yang disampaikan buku ini merupakan upaya penulisnya menegosiasi ulang identitas Arab yang mungkin suatu waktu pernah “dipaksakan” atasnya oleh kelompok sosial tertentu. Jadi, penulis buku ini sebagai pribadi berupaya menegosiasi ulang identitas “paksaan” itu.

Terlepas dari apakah negosiasinya akan diterima oleh banyak orang—atau kelompok dominan—saya menilai upaya Musa Kazhim dalam buku ini sebagai sesuatu yang fundamental—untuk tidak menyebutnya radikal. Buku ini seakan ingin mengatakan bahwa kita tidak mesti menerima begitu saja proses identifikasi yang datang bukan dari diri kita sendiri. Mungkin kini saatnya kita sebagai individu mulai menegosiasi ulang identitas-sosial diri masing-masing, entah sebagai Sunda, Jawa, Tionghoa, ataupun Bugis.[]