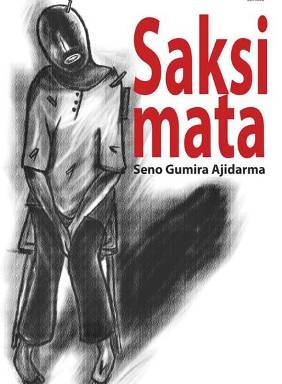

Oleh Seno Gumira Ajidarma

Wacana tradisional tidak mengizinkan korupsi, tetapi mengizinkan nepotisme dan kroniisme.

ARGUMEN kaum nepotis dan kroniis sudah tersanggah dan gugur. Pertanyaan seperti, “Apa salahnya anggota keluarga saya bekerja di kantor saya jika memenuhi syarat dan mampu,” maupun “Apa salahnya saya membentuk kelompok kerja di antara kawan-kawan saya sendiri jika tidak melanggar peraturan dan mampu” telah terjawab oleh praduga kejatuhan (presumption of fallibility): bahwa sulit bersikap tegas terhadap saudara dan kawan sendiri jika mereka bersikap korup dan merugikan orang banyak.

Jadi, kebalikan dari praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang hanya tepat diterapkan dalam pengadilan, praduga kejatuhan atawa praduga bahwa di antara kawan dan keluarga seseorang mungkin jatuh dalam kesalahan tanpa bisa dikontrol, justru sangat penting diterapkan di luar pengadilan—sebagai tindakan preventif (Kleden, 30/10/2013: 6).

Namun bersama itu jelas pula: korupsi membuktikan, etika sosial semacam itu memang tidak dikenal. Adapun sebabnya (1) tidak semua pejabat negara atau pegawai negeri itu pendidikan formal maupun nonformalnya mengenalkan etika sosial semacam itu; (2) pun jika mengenalnya, tentu hanya sebagai suatu pengetahuan lepas, dan tidak merupakan bagian dari sikap etis dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan praduga tak bersalah, bahwa kaum nepotis dan kroniis yang terlibat tindak pidana korupsi ini semuanya adalah “orang baik-baik”, dapatlah dikatakan bahwa meskipun agama masing-masing pasti menabukan korupsi, secara langsung dan eksplisit tidak terdapat tradisi atawa sistem nilai yang mendukung penerapan praduga kejatuhan. Akibatnya, korupsi bisa berlangsung justru sebagai bagian dari sistem nilai tersebut, misalnya saja bahwa “rezeki” (baca: hasil korupsi) tidak boleh dinikmati sendiri dan sebaiknya dibagi untuk dinikmati bersama seluruh keluarga dan handai taulan tercinta.

Sistem nilai macam apakah itu? Setiap nepotisme dan kroniisme memiliki tradisi kebudayaannya masing-masing, yang di dalamnya bukan saja tiada kata-kata presumption of fallibility, tetapi bahkan terdapat pengesahan atas berlangsungnya nepotisme dan kroniisme. Kok bisa?

Dalam tradisi kebudayaan yang disebutkan sebagai “Jawa” misalnya, sistem nilai dapat berasal dari cerita wayang, dari sumber Mahabharata dan Ramayana, yang karakter tokoh-tokohnya menjadi teladan atau contoh sifat baik dan buruk: Bima yang jujur dan berani, Gatotkaca yang rela berkorban, Karna yang tahu membalas budi, Yudhistira yang sabar dan adil, Sangkuni yang licik dan jahat, Suyudhana yang penuh rasa dengki, dan banyak lagi.

Sampai hari ini, impian orangtua agar anaknya cerdas seperti Kresna atau Wibisana, bijak seperti Bhisma, lembut hati seperti Sembadra, keras hati seperti Drupadi, dan perkasa seperti Srikandi, jelas merupakan terjemahan atawa representasi sistem nilai tradisi Jawa yang terungkap dalam lakon-lakon wayang tersebut. Tak hanya makna dalam nama, tetapi sistem nilai berikut akan terserap pula.

Dalam Pandawa Lima, ketika Yudhistira atawa Samiaji menjadi raja diraja Indraprastha alias Amartapura, maka keempat saudaranya pun mendapat (pem)bagian kekuasaan: Bima di Jodipati, Arjuna di Madukara, Nakula di Sawojajar, dan Sadewa di Bumiratawu. Jika tanah dalam kekuasaan saudara-saudaranya adalah kadipaten, maka yang dikuasakan kepada keponakan-keponakannya adalah kasatrian, seperti Gatotkaca, anak Bima, di Pringgandani, dan Abimanyu, anak Arjuna, di Plangkawati.

Memang benar, Gatotkaca mewarisi negara Arimba, kakak Arimbi yang dibunuh Bima, tetapi negara itu hanyalah rimba yang menjadi bagian Indraprastha nantinya; dan meskipun Abimanyu mendapatkan tanah kekuasaannya setelah membunuh Prabu Jayamurcita, tanah-tanah kekuasaan—beserta rakyatnya—ini terintegrasi ke dalam Indraprastha tanpa demokrasi sama sekali. Bahkan para punakawan, representasi rakyat, pun tidak menggugatnya. Tentu saja ini tergolong nepotisme, yang dalam aristokrasi feodal, sahih sajalah adanya.

Secara teoretis, feodalisme sebagai ideologi sudah ditinggalkan, dalam praktiknya, nepotisme dan kroniisme adalah bukti kehadiran feodalisme: karena jaringan itu hanya bisa terbentuk oleh loyalitas keluarga dan kelompok sendiri, yang dalam penyelenggaraan kekuasaan sudah jelas tidak demokratis. Dengan kata lain, kaum nepotis dan kroniis hidup dalam sistem nilai yang mereka anut, tanpa kesadaran penuh bahwa korupsi itu dalam regulasi negara republik bukan hak untuk dibagi, melainkan dengan pemahaman dan penghayatan sebagai konsekuensi logis saja dari kekompakan mereka dalam berbagi rezeki. Memuliakan persaudaraan dan persahabatan secara absolut (baca: tidak kritis) adalah ideologi tradisional-kolektif-feodal yang terlanjur mengakar.

Sistem nilai adalah istilah lama saja dari pengertian wacana. Dalam situs kebudayaan berlangsung pergulatan antarwacana, yang dalam hal korupsi agaknya wacana tradisional alias feodalisme itulah yang membuka jalannya. Bukan karena wacana tradisional mengizinkan korupsi, melainkan karena wacana tradisional tidak menerapkan praduga kejatuhan dalam praktik kekuasaan, maka korupsi menjadi praktik dalam kerangka nepotisme dan kroniisme – sehingga dalam kasus korupsi mana pun, pelakunya saling terhubung sebagai jaringan keluarga maupun perkawanan kepentingan.

Wacana wangsa wayang bukan hanya monopoli “Jawa” yang semakin kabur sebagai entitas, sementara setiap kelompok etnik memiliki naratif tradisionalnya masing-masing demi politik identitas. Semua itu bergulat dalam konstruksi keindonesiaan, dalam proses modernisasi yang keburu terserimpung kondisi pascamodern: maka berlangsunglah korupsi besar-besaran di negara yang meskipun resminya republik, para pengelolanya jauh dari akrab dengan gagasan presumption of fallibility.[]

Minggu, 1 Desember 2013

[Dinukil dari: Seno Gumira Ajidarma. 2016. Jokowi, Sangkuni, Machiavelli. Bandung: Penerbit Mizan]

Sumber foto utama: Wikipedia.org