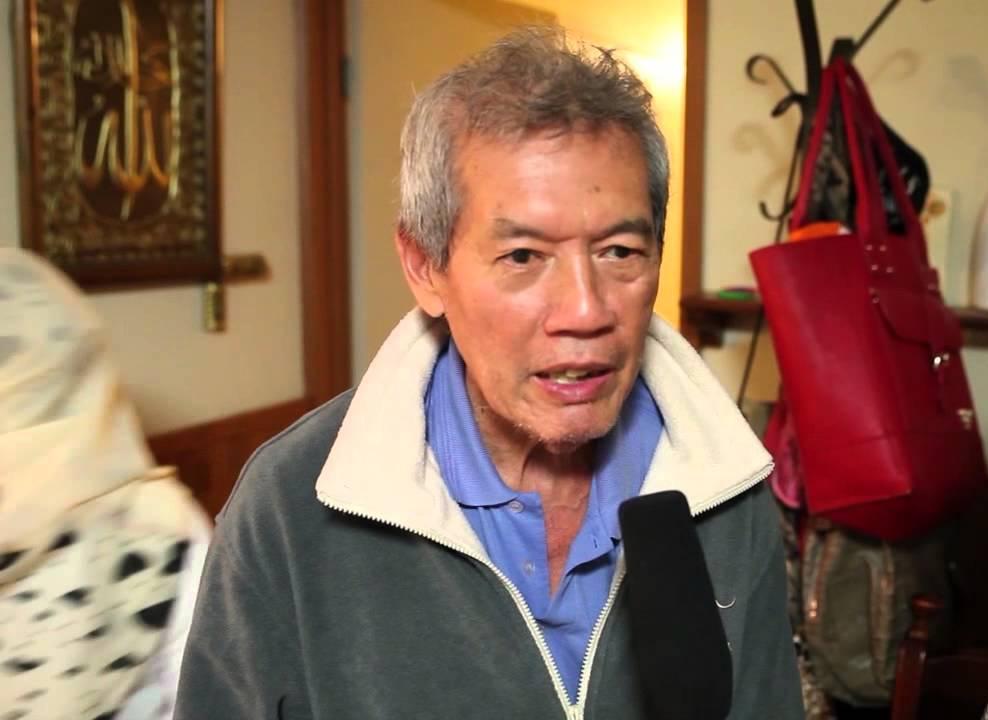

Oleh Arief Budiman

Dalam artikel yang dinukil dari buku Perdebatan Sastra Kontekstual (CV Rajawali, 1985), Arief Budiman menyebut kebanyakan karya sastra Indonesia tak berakar pada buminya; sastra kelas menengah, yang lebih suka mengisahkan awan-awan yang mengawang dan riak-riak danau daripada kenyataan ruang dan waktu.

Catatan redaksi

Artikel “Sastra yang Berpublik” disampaikan Arief Budiman dalam Sarasehan Kesenian di Solo pada 28-29 Oktober 1984. Artikel ini – dan artikel Ariel Heryanto, “Sastra dan Politik” – kemudian memicu perdebatan hingga medio 1985.

Mereka mendapatkan tanggapan dari sejumlah budayawan-sastrawan, seperti Umar Kayam, Afrizal Malna, dan Abdul Hadi WM. Di antara tanggapan, tak sedikit yang menuduh Arief dan Ariel berupaya membangkitkan kembali pemikiran kesusastraan gaya Lekra – tuduhan yang ditepis keduanya. Uniknya, Arief Budiman adalah salah satu peneken Manifes Kebudayaan, sebuah pernyataan para sastrawan penentang Lekra, pada 17 Agustus 1963.

Perdebatan ini disebut dengan “sastra kontekstual” versus “sastra universal”. Artikel-artikel pemicu perdebatan dan tanggapan-tanggapannya kemudian disusun oleh Ariel Heryanto menjadi buku berjudul Perdebatan Sastra Kontekstual.

ACARA ini sifatnya sarasehan. Kita tidak mengejar, mengikuti jalur-jalur formal dalam mendiskusikan sesuatu. Jadi dari suatu karya teater barangkali masuk ke karya yang lain sifatnya dan barangkali jadi kacau karena campurannya yang macam-macam. Tapi barangkali sarasehan ini maksudnya begitu, untuk mengocok otak kita. Barangkali dari kekacauan itu tampil sesuatu yang Iebih baru.

Yang saya kemukakan sekarang ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi pernah saya ungkapkan di Yogya dan juga dalam diskusi dengan teman-teman pada pelbagai kesempatan.

Satu apologi saya: terus terang dalam sastra dan seni pada umumnya saya lebih berperan sebagai pengamat dari jauh. Karena bidang perhatian saya, seperti yang anda ketahui sekarang ini lebih banyak pada permasalahan politik ekonomi. Tapi saya selalu gembira kalau berada di tengah-tengah teman-teman sastrawan dan seniman, karena ini memberikan sesuatu yang tidak saya peroleh dari kesibukan-kesibukan saya dalam diskusi-diskusi tentang masalah-masalah sosial ekonomi.

Yang saya kemukakan hari ini adalah mengenai sosiologi kesenian. Tapi saya persempit menjadi kesusastraan yang berpublik. Seni di sini saya coba persempit menjadi sastra, karena pengalaman saya lebih banyak di sastra daripada di seni yang lain. Saya memang pernah berkecimpung di seni lukis dan di teater sedikit, namun sastra adalah yang paling akrab. Yang saya bahas kebanyakan berlaku untuk kesusastraan, tapi saya kira untuk batas-batas tertentu juga merupakan persoalan di bidang kesenian umumnya.

Untuk saya, sastra di Indonesia sekarang ini terutama terlalu dipengaruhi oleh suatu keinginan untuk menciptakan keindahan. Pandangan ini dikenal dengan nama aliran estetisme. Ketika seorang calon seniman atau calon sastrawan mau menjadi seniman atau sastrawan, maka yang menjadi persoalan buat dia adalah: “bagaimana sih mencipta satu karya yang indah?” Kemarin saya baca di Majalah Hai – majalah remaja – tentang wawancara dengan Sutardji. Dia mengatakan bahwa “Orang yang anti-keindahan adalah iblis.” Ini menunjukkan secara langsung bahwa keindahan adalah obsesi seniman indonesia. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kesenian diciptakan untuk keindahan. Memang ini sesuatu yang wajar, apa pun yang dimaksudkan dengan keindahan itu. Paling sedikit karya seni dilahirkan dengan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang berharga. Yang jadi masalah bukanlah kita menciptakan untuk keindahan, tapi bagaimanakah kita mendefinisikan keindahan. Apa sih ukuran keindahan itu? Apakah keindahan? Ini yang saya tekankan. Apakah keindahan itu universal? Ada anggapan bahwa keindahan itu universal, mengatasi ruang dan waktu. Sehingga dengan demikian yang dicari adalah keindahan yang mutlak.

Padahal menurut saya, keindahan itu merupakan sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, artinya ada aspek kesejarahan. Jadi indah zaman dahulu berbeda dengan keindahan sekarang. Itu dimensi waktunya.

Dengan ruang artinya: lokasi, daerah. Jadi “keindahan” di Amerika atau di Eropa itu berbeda dengan keindahan yang dihayati oleh orang Indonesia, atau oleh orang Australia atau oleh orang India. Ini dimensi ruang. Bahkan dimensi ruang ini bisa dipersempit lagi menjadi dimensi kelompok manusia. Di Indonesia misalnya, bisa kita bicarakan “keindahan” yang dihayati oleh orang Irian berbeda dengan orang Jawa. Dan orang Jawa tentunya berbeda dengan orang Minang. Ada dimensi keindahan, atau kriterium keindahan yang lain. Dan lebih daripada itu lagi, barangkali di antara orang Jawa itu sendiri terjadi dimensi kelas. Yaitu orang kelas menengah dengan kelas bawah dimensi keindahannya lain lagi. Dengan demikian masalah keindahan itu, pertama tidak universal, terikat ruang dan waktu; kedua, dia juga terikat oleh kelompok sosial.

Seringkali, sastrawan-sastrawan kita mengarahkan ciptaannya kepada suatu publik tertentu. Sebenarnya sastra yang tidak berpublik itu tidak mungkin. Ketika dia mencipta dia berkata: “Saya tidak terikat oleh suatu publik. Saya mencipta untuk batin saya.” Itu selalu kriteriumnya. Tapi sebenarnya manusia tidak pernah lepas dari kelompok sosialnya. Manusia berdiri sendiri tidak ada. Tanpa sadar dia menciptakan untuk suatu audience, suatu publik yang dibayangkan. Dan seringkali, tragisnya audience-nya adalah kritikus-kritikus sastra Barat. Jadi seringkali tanpa sadar dia menciptakan karya-karya sastra yang bisa dihargai oleh sastrawan-sastrawan atau kritisi Barat. Atau barangkali sekarang sudah bergeser kepada kritikus lokal. Sastrawan kita mencipta supaya dihargai oleh H.B. Jassin, Goenawan Mohamad, atau Jacob Sumardio. Dengan demikian sebenarnya, sastra kita punya publik.

Kalau sastrawan-sastrawan kita mengatakan sastra yang diciptakan tanpa publik, sebenarnya tanpa sadar mereka sudah “kesusupan” publik yang dibayangkan. Banyak karya sastra atau karya seni diciptakan untuk audience yang ada di Barat. Pelukis kita banyak yang ingin jadi Picasso atau barangkali Marc Chagall. Atau sastrawan kita mau menjadi seperti Jean Paul Sartre, Albert Camus, atau Hemingway.

Sebab itu, tanpa sadar, orang-orang sastra yang menganggap dirinya tidak punya publik dalam penciptaan sastra inilah yang membuat sastra kita teralienasi. Sastrawan kita menjadi asing di negerinya sendiri. Hal ini disebabkan juga karena sastra berlainan dengan trater. Dalam penciptaannya dia berada dalam ruang tersendiri. Dengan demikian ketika dia menulis dia tidak memperoleh loloh balik dari lingkungannya dengan segera, berlainan dengan teater misalnya.

Teater di Indonesia banyak memperoleh loloh balik yang segera, karena teater dipentaskan. Jadi saya bedakan antara penulisan teater dengan pementasan teater. Kelompo-kelompok teater seperti Rendra, Arifin C. Noer dan yang lain itu, terus berdialog dengan masyarakatnya. Sehingga bisa saya katakan bahwa teater lebih membumi. Teater dipentaskan di Jakarta, buminya adalah publik orang Jakarta.

Sastra berlainan. Sastra kurang akrab dengan publiknya. Loloh balik yang diterimanya adalah dari Jacob Sumardjo atau dari H.B. Jassin atau yang lain. Sehingga tanpa sadar sastrawan-sastrawan kita mencipta untuk suatu publik yang terdiri dari segelintir orang, yakni kritikus-kritikus sastra. Kebanyakan kritikus-kritikus ini adalah orang-orang yang dari kelas menengah.

Buat sastrawan Indonesia sekarang kurang penting bahwa bukunya tidak laku. Yang penting dia mendapat komentar baik dari kritikus-kritikus. Ini dianggap sebagai ukuran sukses. Sekarang, memang terjadi sedikit perubahan, yaitu dengan dimulainya orang baca sastra, baca puisi. Prosa-prosa juga mulai dibacakan. Tetapi pembacaannya masih di kota-kota besar. Kecuali beberapa orang mulai masuk ke desa-desa, seperti Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, dan lainnya lagi.

Seniman ini mulai masuk ke desa-desa untuk menguji sastranya. Tapi sekarang dia konfrontasikan dengan publik. Ini buat saya merupakan gejala yang menarik. Saya ingat Emha pernah ceritakan kepada saya, dia sering ke perayaan-perayaan di desa. Dia datang, lalu membuat acara, membacakan puisi. Tentu saja puisi-puisi yang dia baca mula-mula puisi-puisi yang top, yang merupakan bintang dalam sastra Indonesia, misalnya puisi Goenawan Mohamad, Chairil Anwar dan sebagainya. Tapi begitu dia baca di desa terasa sekali tidak ada dialog. Ini dikatakan oleh Emha sendiri. Dia merasa puisi yang dibacakan tidak komunikatif. Akhirnya dia menciptakan puisi-puisi yang lebih komunikatif, yaitu yang membicarakan misalnya; masalah sehari-hari petani, masalah sehari-hari wanita desa. Dan begitu ia bacakan terasa ada respon, seperti wayang dengan audience-nya. Dia merasa puisi-puisi inilah yang lain dari puisi-puisi yang dianggap bintang dalam sastra Indonesia, yang bisa dimengerti, bisa komunikatif dengan masyarakatnya. Inilah keindahan yang mesti ditawarkan kepada lingkungannya. Sedikit saja sastrawan mengerti tentang publik, maka sastra Indonesia bisa berubah.

Yang jadi masalah kita sekarang adalah kenyataan bahwa sastra Indonesia tidak akrab dengan publiknya. Atau lebih tepat, publiknya adalah kritikus-kritikus yang berwawasan kesusastraan Barat. Hasilnya sastra Indonesia tidak berpijak di buminya sendiri. Karena itu, ibarat pohon, dia tidak bisa tumbuh, karena tidak punya tanah. Dia hanya menggapai-gapai ke atas. Sedangkan akarnya tidak menyentuh tanah. Ini merupakan gejala sastra Indonesia sekarang, yaitu sastra yang hanya berada di kalangan yang sangat terbatas, yang kecil jumlahnya. Sehingga praktis dapat dikatakan, sastra kita tidak berakar di bumi Indonesia.

Bumi Indonesia yang dijamah oleh sastra kita adalah bumi kelas menengah yang sangat sedikit itu. Karena itu saya mau menawarkan kesadaran baru bagi sastra Indonesia. Ketika menciptakan karyanya, sastrawan kita hendaknya mengenali publiknya. Siapa sih yang mau dicapai? Ini tidak merusak proses kreatif. Itu bukan kompromi pada proses kreatif. Karena kreativitas adalah kesanggupan untuk menciptakan dari apa yang ada, menjawab tantangan kenyataan, bukan melarikan diri dari kenyataan. Kreativitas bag saya adalah konsep empiris, bukan konsep idealis yang diciptakan di ruang yang kosong. Jadi tidak ada masalah buat saya kalau sastrawan kita datang ke suatu publik yang tertentu. Itu bukan berarti harus kompromi.

Buat saya sastra atau seni pada umumnya harus sadar publik, harus masuk ke dalam sejarah, yaitu kenyataan ruang dan waktu. Harus diciptakan suatu kesadaran yang penuh pada diri seniman bahwa dia mencipta untuk publik tertentu. Buat saya tidak jadi soal kalau memang sastrawan kita lebih senang mengarahkan publik pada kelas menengah. Oke, silakan mencipta karya sastra kelas menengah. Dan saya kira sastra seperti itu punya hak hidup. Tapi jangan lalu beranggapan itulah satu-satunya sastra yang punya hak hidup di Indonesia. Itulah yang harus dijadikan mercusuar sastra Indonesia. Dia cuma sekedar sastra kelas menengah. Jangan dihambat untuk menciptakan sastra kelas bawah. Atau sastra untuk orang Irian, atau sastra untuk orang Jawa. Harus ada kesadaran penuh. Saya kira saudara tidak akan mementaskan Wayang Orang di Irian karena pasti tidak dihargai. Harus diciptakan suatu bentuk-bentuk yang lain, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dan proses sejarah di Irian, dan sebaliknya juga.

Sayangnya, adalah suatu kenyataan sosial di Indonesia bahwa media cetak, media penyebarluasan sastra, ada di tangan orang-orang kota kelas menengah. Dan juga daya beli ada pada orang kota kelas menengah. Sehingga sangat logis kalau saudara mencipta sastra yang punya publik di desa ditolak, kalau diberikan kepada Gramedia, atau Sinar Harapan. Sebagai pengusaha tentunya mereka akan melihat, orang desa memang banyak tetapi tak ada daya beli. Karena itu, buat sastrawan-sastrawan yang merakyat, memang masa depannya suram. Kantongnya pun pasti parah.

Memang lebih banyak insentifnya untuk menciptakan sastra kelas menengah. Honornya baik, menjadi terkenal, dibicarakan di media massa nasional. Lain sekali nasib sastrawan-sastrawan yang mengarahkan dirinya pada publik di kelas bawah. Ini adalah kenyataan sistem sosial di Indonesia, yang dikuasai oleh orang-orang yang punya modal. Jadi inilah sebenarnya mengapa di Indonesia, atau di negara-negara dunia ketiga, sastra yang paling populer adalah sastra kelas menengah.

Bentuk-bentuk yang mencoba beralih dari sana akan hanya menjadi sastra marginal. Menjadi sastra yang hanya berperan serta, bukan berperan kunci. Untuk orang muda yang mau menjadi sastrawan tentunya salah satu insentifnya adalah menjadi populer. Karena itu yang diciptakan adalah sastra kelas menengah.

Ada seorang sastrawan mengatakan: di Indonesia sastrawan-sastrawan kita teralienasi. Terasing dari buminya sendiri. Kita lihat banyak sastrawan-sastrawan kita yang hidupnya sangat miskin, tidurnya numpang-numpang pada teman-teman. Tetapi begitu bikin puisi maka yang diciptakan adalah; awan-awan yang mengawang, danau-danau yang indah dengan riak-riak air. Seakan-akan tidak ada hubungan antara kehidupan yang begitu konkrit pada dia (dia miskin, kelaparan barangkali, sukar hidupnya) dengan dunia puisinya. Dia cuma mau menjadi sastrawan yang sukses, dengan mencoba memenuhi tuntutan-tuntutan estetis yang diberikan oleh kritikus-kritikus sastra kita yang sudah mapan (dan menggunakan kriteria sastra Barat). Begitu ia menjadi sastrawan, ia masuk ke dunia lain yang sebetulnya asing buat dia. Karena itu dia tidak dapat menjadi besar, karena dunia yang ia ungkapkan tidak akrab. Dia hanya mengikuti model yang laku.

Di Indonesia dibutuhkan suatu keberanian yang sangat besar untuk menjadi sastrawan yang kreatif. Kalau dia mau menjadi sastrawan yang kreatif, yang memperhatikan lingkungannya, dibutuhkan pengorbanan yang besar, dengan insentif yang sangat minimal. Maka tidak heran kalau anak-anak muda mau menjadi sastrawan, maka dia tidak mau mengambil “jalan yang tidak diambil” (the road not taken) oleh sastrawan lain. Saya bukan menganjurkan, saya tidak berhak menyuruh saudara mengambil jalan yang tidak diambil ini. Tetapi saya ingin supaya paling sedikit disadari, supaya kita tahu kelemahan dan apa kekuatan kita. Karena dengan menyadari kelemahan, barangkali kita bisa memulai suatu usaha penyelamatan sastra dan seni pada umumnya di tanah air yang kita cintai ini.[]

[Dinukil dari: Ariel Heryanto. 1985. Perdebatan Sastra Kontekstual. Jakarta: CV Rajawali]