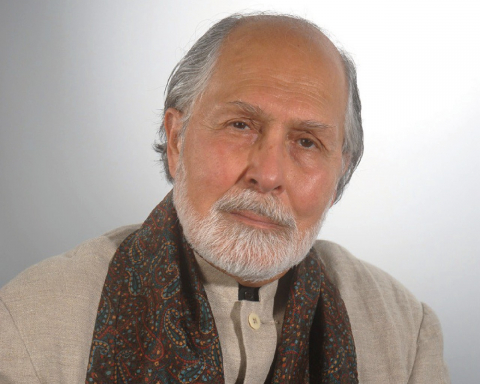

Oleh Bambang Sugiharto

Menurut Guru Besar Filsafat Unpar Bandung, Bambang Sugiharto, lemahnya budaya-baca-tulis membuat masyarakat akan bermental kawanan; lemah secara individual, dangkal, dan mudah dimanipulasi kekuasaan.

BERDASARKAN penelitian PISA belum lama ini, anak-anak muda Indonesia ternyata umumnya “buta huruf”, bukan dalam arti secara harfiah tidak bisa membaca, melainkan buta huruf secara fungsional, functionally illiterate. Artinya, mereka bisa membaca, namun kemampuan mencerna dan mengolah isi bacaan menjadi visi pribadi itu rendah sekali. Dengan kata lain, yang rendah adalah kemampuan analisis dan sintesisnya. Lebih lugas lagi, daya-baca mahasiswa tahun pertama di Indonesia ternyata hanya setara dengan kemampuan siswa kelas 3 SMP di negara-negara maju.

Dari pengalaman saya mengajar selama 35 tahunan, saya harus mengatakan bahwa penilaian PISA itu betul. Bahkan pada tingkat S3 sekalipun, tulisan mahasiswa calon doktor seringkali demikian buruk, hingga terpaksa harus saya perbaiki bahasa dan alur nalarnya. Kemampuan menulis yang buruk itu berkorelasi dengan budaya membaca yang memang rendah.

Masalah yang lebih serius adalah, daya-baca yang rendah itu berakibat fatal. Di antaranya yaitu: (1) pikiran menjadi picik dan dangkal; apalagi di media sosial, orang cenderung bereaksi secara impulsif dan emosional, tak reflektif, bahkan latah. Bila seseorang berkomentar ke arah “A”, semua akan berkomentar serupa. Akibatnya, (2) mudah terhasut; (3) oversensitif; (4) tak punya pendapat/sikap pribadi; atau kalaupun punya, pendapatnya seringkali klise, tak memperlihatkan pengolahan pikiran secara personal; (5) bermental kawanan (massif); (6) sikap serba hitam-putih dan dogmatis sekali, hanya seputar benar atau salah, boleh atau tidak boleh, ada gunanya atau tidak. Tidak banyak yang memiliki kedalaman dan kelenturan reflektif; (7) kepribadian umumnya mentah, tanpa integritas, sementara pengetahuan pun dangkal, hanya sebatas hafalan. Itu semua merupakan dampak-jauh dari rendahnya budaya membaca.

Masalah ini memang memiliki akar sejarah yang panjang. Di dunia Barat, budaya-baca-tulis itu telah dibentuk dalam periode yang sangat lama, sekurang-kurangnya sudah sejak kemunculan teknologi cetak Gutenberg pada Abad ke-16-an. Sejak itulah terjadi demokratisasi pengetahuan, sebab buku-buku tersedia bagi semua orang, dan orang mulai mengembangkan sikap reflektif serta nalar kritis dengan membiasakan diri membaca. Bila dihitung, tradisi membaca di Barat itu sudah berlangsung lebih dari 400-an tahun. Jadi, sebelum mereka masuk ke kultur digital atau budaya gambar atau budaya tontonan masa kini yang cenderung menawarkan tulisan serba singkat dan ringan, mereka telah dibentuk oleh kebiasaan membaca tulisan-tulisan panjang dan buku-buku tebal. Mereka telah melalui budaya baca-tulis yang membiasakan berpikir mendalam.

Dengan ini, saya tidak hendak mengatakan bahwa di Indonesia tidak pernah ada karya tulis (seperti sering disalahpahami orang). Tentu saja di Indonesia pun karya tulis purba sudah ada sejak ribuan tahun lalu dalam rupa prasasti, naskah lontar, dan sebagainya. Yang belum sempat terbentuk dengan matang di Indonesia adalah budaya baca-tulis sebagai “paradigma umum” atau “pola perilaku” atau “kebiasaan utama” masyarakat.

Di negara-negara maju, budaya baca-tulis yang telah sedemikian merakyat itu adalah fondasi bagi berkembangnya sikap reflektif dan pola pikir kritis ilmiah modern. Di Indonesia, ketika budaya baca-tulis modern belum lagi terbentuk cukup matang, kita sudah langsung diterkam oleh budaya tontonan dan media sosial, yang sangat mengandalkan gambar dan diam-diam menyeret kita kembali ke suasana budaya lisan-tontonan.

Alhasil, kultur digital, internet dan media sosial bagi kita hanyalah semacam kepanjangan budaya bergosip di warung saja. Tampangnya berbeda, tapi isinya sama: warungnya saja yang menjadi digital. Maka media sosial cuma menjadi tempat nongkrong, jual-tampang, bergosip, atau berbelanja saja. Belajar mengeja dan membaca secara agak merata (tidak elitis) baru kita alami ketika pendidikan dasar mulai merata, dan itu sebetulnya baru sejak era Reformasi 1998—artinya baru sekitar 20 tahunan.

Yang penting dari budaya membaca adalah proses pematangan individu. Maka, kalau ada kesan bahwa membaca itu sekadar soal hobi, tentu keliru. Membaca bukan sekadar perkara hobi. Ini soal paradigma kultural, soal perilaku-umum yang sebenarnya sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan pertumbuhan individu-individu agar semakin berdaya. Ketika budaya baca itu terlewat, maka masyarakat akan tetap bermental kawanan; secara individual lemah, dangkal, dan mudah dimanipulasi oleh kekuasaan. Jadi, ini soal pemberdayaan individu.

Pentingnya membaca sekurang-kurang bisa dilihat dari dua aspek.

Pertama, aspek informatif: membaca sebagai kegiatan menghimpun informasi. Dari sudut ini, membaca buku menjadi penting karena:

- buku adalah gudang ide sumber pengetahuan, yang berkembang terus tanpa batas. Buku adalah dokumentasi khazanah pengetahuan yang telah menjadi tradisi sangat tebal dan panjang. Kita tak pernah mulai dari nol. Maka betapa pun briliannya Anda, Anda akan dapat menemukan gagasan hebat hanya bila Anda menaiki punggung ‘gajah’ atau pundak para pemikir hebat sebelumnya. Ini salah satu paradoks dalam hidup. You find yourself through the others. Anda hanya akan menemukan kecerdasan diri Anda melalui kecerdasan-kecerdasan orang lain. Betapa pun jeniusnya Anda, tanpa membaca, kecerdasan Anda akan tetap tersembunyi dan tidak berkembang; persis seperti halnya Anda hanya akan menemukan siapa diri Anda jika Anda bergaul dan terbuka terhadap orang lain. Sebaliknya, semakin Anda menyendiri dan tertutup, semakin Anda tidak memahami siapa diri Anda.

- buku adalah peta peradaban manusia yang luas dan dinamis. Untuk memahami dunia-manusia, Anda tidak cukup hanya mengenal orang-orang di sekeliling Anda—dalam arti keluarga, tetangga, atau teman-teman. Anda perlu mengenali bangsa manusia dari berbagai tempat dan zaman; kejayaan dan kejatuhan mereka; perbedaan dan kesamaan antara mereka; hasil karya mereka yang paling menakjubkan, tapi juga kecenderungan mereka yang paling berbahaya, dan sebagainya.

- buku adalah rekaman kecerdasan dan kedalaman pemikiran. Orang kadang bertanya-tanya, “pikiran mendalam” itu seperti apa. Ini tidak bisa dijawab. Kedalaman itu hanya bisa diketahui sejauh orang membaca. Mungkin Anda mengira pikiran Anda begitu brilian, orisinal, dan mendalam, tetapi setelah membaca pikiran para filsuf besar, barulah Anda tersadar bahwa pikiran Anda itu ternyata hanyalah catatan kaki kecil saja dari pikiran mereka. Sensibilitas (kepekaan) tentang apa yang mendalam itu hanya terbentuk sejauh Anda membaca. Semakin banyak membaca, semakin tebal buku yang kita baca, semakin kita diseret masuk ke lapisan-lapisan realitas kehidupan yang lebih jauh, lebih pelik, dan lebih dalam.

- buku adalah catatan tentang kompleksitas pengalaman manusia. Orang-orang Indonesia cenderung berpikir secara stereotipikal, hitam-putih, sangat klise dan naif. Kalau melihat orang berpakaian religius dan rajin berdoa, misalnya, langsung kita mengira ia orang baik dan saleh, apalagi bila keyakinan orang itu sama dengan kita. Padahal, hidup manusia sangatlah kompleks, rumit, bahkan penuh kontradiksi. Buku, khususnya karya-karya sastra yang berbobot, mampu melukiskan kompleksitas dan berbagai kontradiksi pelik hidup manusia. Semakin banyak Anda membaca, itu bagaikan semakin tinggi Anda naik tangga; artinya, semakin luas dan jauh pandangan dan pemahaman Anda tentang kehidupan, semesta, Tuhan, dan manusia.

Kedua, aspek formatif: membaca sebagai proses pembentukan daya pikir dan pemberdayaan individu. Dari aspek ini, membaca juga penting karena:

- membaca membentuk cara berpikir atau cara kita memahami realitas. Otak manusia sebetulnya memiliki neuroplastisitas: ia terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri. Kecerdasan adalah sesuatu yang berkembang dan bertumbuh, tidak mandeg seperti yang dikira dahulu. Semakin kita mengaktivasi otak kita dengan berbagai cara, kemampuan otak semakin dipercanggih. Ada paradoks juga di sini: bila pisau semakin sering dipakai semakin tumpul, otak sebaliknya, semakin dipakai justru semakin tajam. Salah satu cara yang tepat dan sehat untuk mengaktivasi sel-sel otak kita adalah dengan sering membaca. Membaca akan merangsang terbentuknya sinapsis-sinapsis baru (persambungan) antarjaringan syaraf otak, yang pada gilirannya semakin memampukan kita menghubungkan banyak hal yang tadinya seperti tak terhubung, menganalisis secara kritis, membuat sintesis, dan sebagainya. Dan itulah hakikat kecerdasan. Ketika membaca, kita dipaksa untuk melihat dan mengenali apa yang penting dan apa yang tidak penting; mana poin utama, bagaimana alur penalarannya, apa kesimpulannya, dan seterusnya.

- membaca memperdalam cara pandang dan memperluas imajinasi. Ini terutama kalau kita membaca novel. Novel merekam jatuh-bangunnya manusia, merekam kerumitan emosi dan imajinasi manusia. Bila buku-buku ilmiah bernilai karena berisikan gagasan-gagasan yang bersifat universal, novel berharga justru karena dia merupakan tulisan individual; bagaimana kehidupan dijalani secara unik dan dipahami dari perspektif pribadi. Ini penting untuk lebih memperjelas bahwa bagi setiap orang, hidup itu memang dialami dan dipahami secara berbeda-beda. Maka untuk memahami kompleksitas kenyataan hidup tidaklah cukup kita hanya menggunakan sains. Sains penting untuk menangkap fakta dan pola. Seni (sastra) penting untuk menangkap makna, imajinasi dan rasa. Hidup manusia adalah soal makna, soal apa yang dirasa berharga, apa yang diimajinasikannya sebagai cita-cita. Dan ini memang bersifat pribadi, terkait pada pengalaman, perasaan, imajinasi, impian, yang memang berbeda-beda. Makin banyak kita membaca novel, semakin kita masuk ke dalam aneka bentuk kehidupan yang sebetulnya pelik. Misalnya, apa sebenarnya yang membuat seseorang itu menderita, termotivasi bekerja, berjuang, terluka, bermimpi; apa yang dianggapnya bahagia, dan sebagainya. Dengan cara itu, empati dan toleransi kita terhadap sesama manusia ditumbuhkan dan diperdalam. Membaca novel sebenarnya bukan sekadar pengisi waktu luang atau hiburan, meskipun memang menyenangkan. Di dunia Barat, sejak sekolah dasar, anak-anak dibiasakan membaca novel-novel klasik, seperti karya Alexander Dumas, Victor Hugo, dan sebagainya. Di dunia Barat, para sastrawan besar memang dikategorikan satu kolam dengan para filsuf, sebab mereka itu sesungguhnya perenung, yang menyelami dilema, misteri, dan dinamika kehidupan manusia. Mereka mampu merumuskan secara mendalam dan menyentuh hal-hal yang biasanya tak terumuskan.

- membaca memperbaiki keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Kalau Anda tak membaca, kemampuan komunikasi dan keterampilan menulis Anda pasti buruk. Dan itu sumber penyakit di Indonesia hari ini. Saya menyaksikan bagaimana umumnya orang-orang Indonesia membuat skripsi, tesis, atau disertasi dengan bahasa dan alur nalar yang parah. Itu karena umumnya mereka baru intens membaca ketika hendak membuat skripsi atau disertasi saja. Membaca dan menulis bukan merupakan kebiasaan yang membudaya. Kebiasaan membaca akan mengakrabkan kita dengan frasa-frasa, kalimat-kalimat, atau alur nalar, yang bagus dan mendalam. Dengan itu, otomatis Anda akan menggunakan keterampilan serupa ketika harus menulis.

- membaca melatih konsentrasi dan fokus. Anak-anak sekarang sepertinya sulit berfokus, karena di dunia digital, konsentrasi selalu terpecah (distracted concentration). Membaca buku—terutama yang tebal—membantu melatih fokus dan konsentrasi.

- membaca memperkuat daya ingat: mengingat tokoh-tokoh dan alur cerita pada novel, mengingat isi gagasan dan alur nalar pada buku wacana.

- membaca membentuk pikiran dan memperkuat sikap individual. Di Indonesia ada ironi: dari sudut sikap mental, orang-orang Indonesia sangat individualistik (egoistik), seperti terlihat pada perilaku berlalulintas di jalanan; tapi dalam cara berpikir, umumnya sangatlah kolektivistik, latah, dan ikut-ikutan.

Demikian, mentalitas orang Indonesia yang umumnya masih egoistik, mentah, dan latah, disertai cara berpikir yang picik, dogmatis, dan naif, bila tidak dikembangkan dan diperdalam oleh budaya baca-tulis yang baik, bisa membawa kita kepada bermacam konflik atas hal-hal remeh-temeh yang tidak penting. Urgensi budaya literasi ini, bila diabaikan, bisa mendorong kita kepada penghancuran diri sendiri secara konyol tanpa disadari. Membaca memperdalam dan memperluas kemanusiaan kita, tapi juga membimbing kita ke tingkat keadaban lebih tinggi.[]

[Penulis adalah Guru Besar Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung]

[Sumber foto: www.unpar.ac.id)

Terutama kita lihat dari perilaku politisi dalam berdebst,kelihatan jarang membaca,sehingga dg mudah dikalahkan oleh seorang sekaliber rocky gerung.

,walaupun yg dilawan seorang ptofesor.

Tapi bila dilihat presiden kita yg hanya membaca kho ping ho sincan ..jadi jadi bahan renungan juga ys