Dalam kumpulan artikelnya, Habib Ali Al-Jufri menanggapi banyak hal dari isu konseptual hingga fenomenal. Benang merah dalam ulasannya adalah dia selalu melakukan autokritik dan mencari titik keseimbangan.

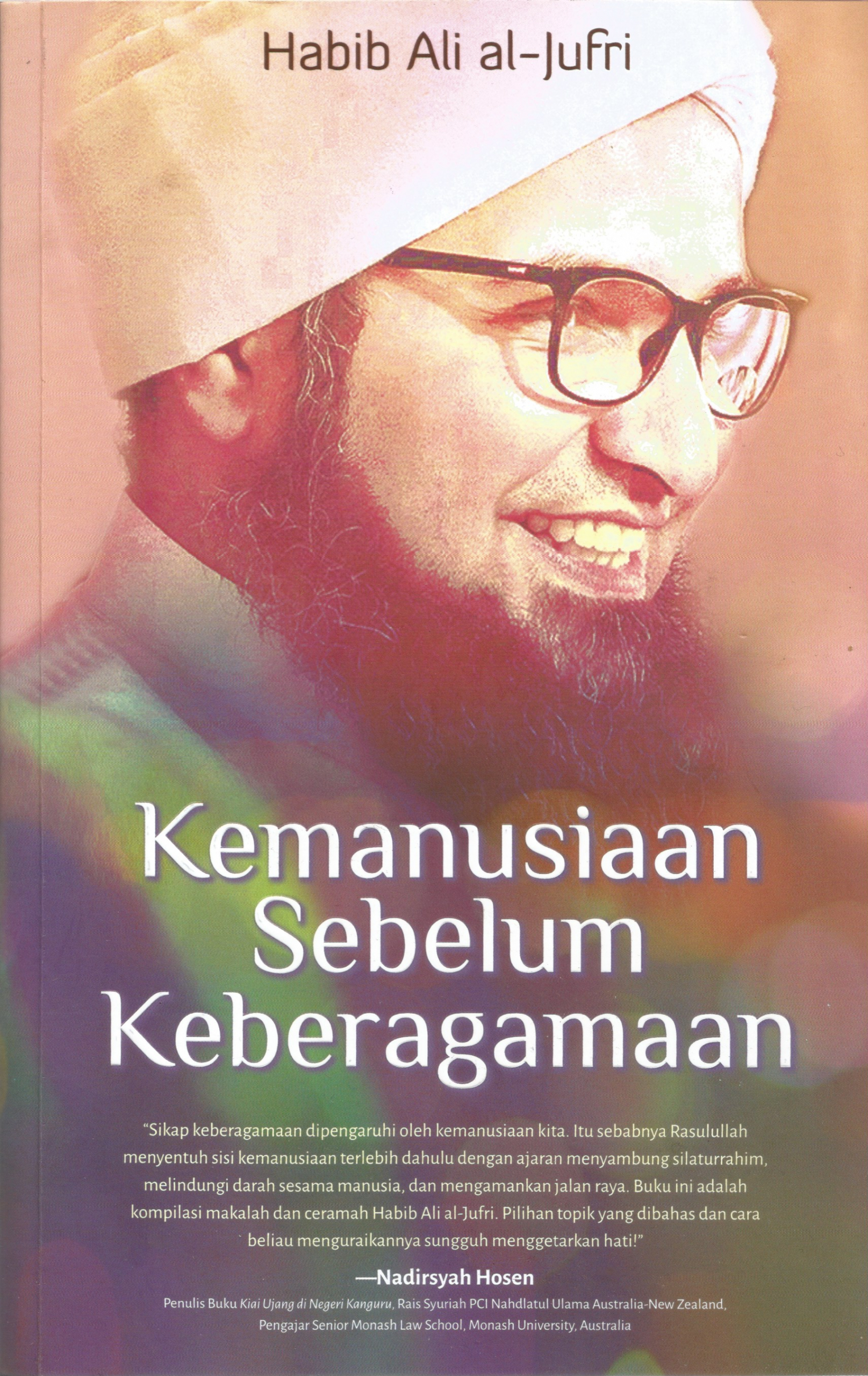

HABIB Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri adalah ulama dari keturunan Nabi Muhammad, atau lebih tepatnya dari garis genealogis Ba’Alwi di Hadhramaut, Yaman, yang paling berpengaruh secara global—selain tentu saja gurunya, Habib Umar bin Hafizh. Habib Ali Al-Jufri—demikian namanya biasa ditulis—dinilai sebagai salah satu dari 500 intelektual muslim paling berpengaruh versi Georgetown University dan Royal Islamic Strategic Studies Centre Yordania. Dia dosen tamu (dalam bidang fikih dan tasawuf) di Dar Al-Mustafa for Islamic Studies di Tarim, Yaman, dan juga di sejumlah kampus di Eropa dan Amerika Serikat.

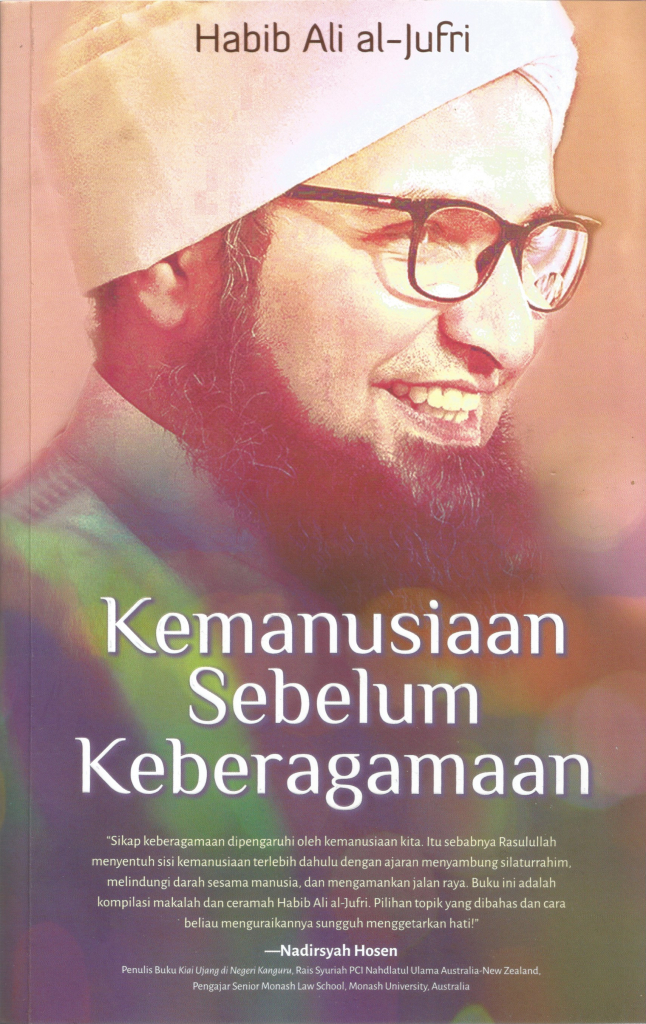

Selain mengajar dan berceramah, Ali Al-Jufri cukup produktif menulis artikel dan buku. Kumpulan artikelnya Humanity Before Religiosity diterjemahkan oleh Penerbit Noura Books dengan judul Kemanusiaan sebelum Keberagamaan pada 2020. Bunga rampai ini terdiri dari 63 artikel, yang tampaknya merupakan hasil perenungan Ali setelah dia berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan sejumlah peristiwa.

- Judul Buku: Kemanusiaan sebelum Keberagamaan

- Penulis: Habib Ali Al-Jufri

- Penerbit: Noura Books

- Terbit: September, 2020

- Tebal: 371 halaman

Pembahasannya dalam buku ini merentang dari isu fenomenal hingga konseptual. Tapi jangan dulu mengernyitkan dahi! Sebab, dia menuliskannya dalam bahasa sederhana dan mudah dipahami.

Dalam “Kemanusiaan sebelum Keberagamaan”—yang dijadikan judul buku ini—dia memulai tulisannya dengan mengutip sebuah hadis Nabi. Hadis tersebut meriwayatkan seorang pria yang mendatangi Nabi di Mekah dan bertanya, pesan apa yang dibawa Muhammad utusan Allah. Nabi pun menjawab bahwa pesannya adalah menjunjung ikatan persaudaraan, mencegah pertumpahan darah, menjadikan jalan-jalan aman, menghancurkan berhala, dan menyembah hanya Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain.

Menurut Ali Al-Jufri, peristiwa yang diriwayatkan hadis di atas sangat menarik. Nabi menyebutkan tiga hal lebih dulu sebelum menyampaikan soal keberagamaan, dan bahkan keimanan yakni tauhid. Tiga hal tersebut adalah menghormati sesama manusia, menjaga hak asasi manusia, dan menciptakan rasa aman bagi semua orang. Itu berarti, menurut Ali Al-Jufri, Nabi mendahulukan kemanusiaan sebelum keberagamaan dalam berdakwah.

Itu karena iman sebagai inti keberagamaan ada di dalam hati. Hati yang takut, dengki, benci, dan gelisah tak mungkin bisa menerima iman. Iman pun tak mungkin kokoh berada di dalam hati yang tidak tenang dan tidak bebas dari rasa dengki dan benci. Itulah kenapa, menurut Ali Al-Jufri, Allah banyak membicarakan hati di dalam Al-Quran.

“Jika ia mengabaikan hubungan kemanusiaan, kesucian hidup manusia, dan kesejahteraan masyarakat, maka keimanannya dibangun di tepi jurang yang runtuh dan mudah roboh saat terkena cobaan.” (“Kemanusiaan sebelum Keberagamaan”; hlm. 172)

Berangkat dari konsep “kemanusiaan mendahului keberagamaan”, Ali Al-Jufri mengkritik para pendakwah yang kerap menggunakan bahasa ofensif: kasar, menuding, mengancam, dan menghinakan. Mereka membenarkan cara-cara seperti itu dengan menisbahkannya kepada Nabi melalui satu atau dua hadis yang tak diakui kesahihannya. Padahal, teramat banyak hadis lain, dan bahkan ayat Al-Quran, yang menyatakan betapa halus dan lemah lembutnya perilaku Rasulullah dalam berdakwah.

“Apakah mereka tidak pernah membaca firman Allah Swt berikut?

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang semula ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. (Q.S. Fushshilat [41]: 34)

Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 83)

Apakah mereka tidak membaca hadis Nabi Muhammad Saw berikut?

Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada. Hendaknya setelah itu susullah kejelekan dengan kebaikan agar dapat menghapusnya. Tunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain. (HR Ahmad)

Orang beriman tidak menjelek-jelekkan dan mengutuk orang lain. Dia tidak menggunakan bahasa yang kotor dan kasar. (HR Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Kecabulan dan bahasa cabul sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Sebaik-baiknya muslim adalah yang memiliki budi pekerti yang luhur. (HR Ahmad).” (“Kami Tidak Menoleransi Penghinaan Terhadap Rasulullah!”; hlm. 106-107)

Habib Ali al-jufri juga mengisahkan sebuah riwayat tentang seorang Rabi Yahudi bernama Zaid bin Sa’nah. Zaid menghina Nabi saat menagih utang, padahal pembayarannya belum jatuh tempo. Ketika mengetahui itu, Umar bin Khattab murka dan mengancam akan membunuh Zaid.

Namun, Nabi Muhammad malah memerintahkan Umar untuk mengantarkan pembayaran utang tersebut plus tambahan 20 kali kurma. Tambahan tersebut, menurut Nabi, karena Umar telah membuat Rabi Yahudi tersebut ketakutan.

Alhasil, menyaksikan kesabaran Nabi tersebut, Zaid pun akhirnya masuk Islam. Bagi Zaid, tanda kebenaran kenabian Muhammad adalah kesabaran Muhammad saat dia diperlakukan kasar.

Bagi Ali Al-Jufri, para pendakwah harus menyadari bahwa mimbar mereka sebenarnya adalah mimbar Rasulullah. Karenanya, mereka harus berperilaku seperti perilaku Rasulullah.

“Sahabatku para pendakwah, saudara-saudaraku. Mari kita bangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cinta dan persaudaraan, saling menghormati dan menghormati hal-hal yang sakral. Mari kita katakan kepada semua orang bahwa syariah Allah tidak membolehkan kita menuduh, menghina, dan mengutuk.” (“Wahai para Dai, Inilah Mimbar Sang Nabi!”; hlm. 73)

Ali juga banyak berintrospeksi dalam buku ini. Dia melakukan autokritik ketika, misalnya, teringat pernah menyampaikan pernyataan—yang menurutnya—tak pantas di hadapan seorang pemuda komunis. Ali menyebut Lenin seorang penipu dan Stalin tukang jagal. Baginya, pernyataannya ini tidak santun, dan ini terus mengusik hatinya.

“Kenapa kamu masih sedemikian bodohnya? Apakah etikamu terhadap orang lain hanyalah kulit luar semata? Kapankah kamu akan berhenti dibohongi oleh nafsu yang terus mendorongmu ke kejahatan? Apakah ini sebentuk kefanatikan yang menjijikkan dan buta? Apakah gunanya mengajari orang lain bagaimana memperbaiki karakter mereka dan memurnikan hati mereka, padahal karaktermu masih tidak menyenangkan dan hatimu penuh kebusukan? Bagaimana kamu bisa tertipu?” (“Saya Seorang Fanatik!”; hlm. 24)

Dari sini, Ali Al-Jufri membahas fanatisme. Menurutnya, fanatisme bisa terjadi terhadap siapa pun dan dari ideologi mana pun. Itu karena sumber fanatisme adalah hawa nafsu.

Kaum liberal misalnya bisa berbicara panjang lebar tentang kebebasan berpendapat. Tapi pada saat yang sama mereka bisa keras melarang wacana agama masuk dalam urusan politik. Kaum Islamis juga demikian. Mereka bisa mengkritik atau bahkan mengutuk ulama yang menghormati generasi terdahulu (salaf). Namun saat ulama mereka dikritik, mereka kontan marah dan menuduh si pengkritik dengan tuduhan seperti “mengkhianati agama” atau “menjual agama kepada penguasa”. Demikian pula seorang sosialis revolusioner. Ia bisa mengutuk rezim penguasa karena menindas rakyat. Namun, jika orang-orang tidak mengikuti pikirannya, dia menuduh mereka sebagai orang-orang yang tidak progresif.

“Sebagian besar dari kita menuntut keadilan serta mengutuk kefanatikan dan standar ganda. Kita mengutuk orang lain memiliki sifat-sifat ini, tetapi kita sering jatuh ke dalam perangkap yang sama, meskipun mungkin kita mengekspresikannya secara berbeda. Perhatikan bagaimana suara kubu pendukung dan penentang rezim di suatu negara. Begitu situasi berbalik, kita melihat orang-orang di kedua kubu akan melakukan hal yang persis sama dengan apa yang mereka kritik dari kubu lawannya.” (“Saya Seorang Fanatik!”; hlm. 26)

Karena sumber fanatisme dan ekstremisme adalah hawa nafsu, Habib Ali Al-Jufri mengatakan bahwa apa pun ideologi atau agamanya, seseorang harus lebih dulu dan terus-menerus mengkritik diri sendiri dan mengobati jiwanya. Ini dilakukan agar ia tidak terjerumus ke dalam fanatisme dan standar ganda.

Ali Al-Jufri tampaknya selalu mencari titik keseimbangan dari setiap fenomena. Tampaknya pula titik keseimbangan itu berada dalam kebersihan hati dan jiwa. Jadi, sebelum berideologi atau beragama, kita disarankannya untuk selalu melakukan penyucian hati dan jiwa. Sebab, seringkali ideologi atau ajaran agama itu baik dan mulia tapi penerapannya menyimpang, melukai, dan menumpahkan darah karena para pelakunya abai membersihkan jiwa.

Ada hal menarik ketika Habib Ali Al-Jufri menyinggung Marxisme—tampaknya dia cukup banyak berinteraksi dengan kaum marxis, terutama dari kalangan anak muda. Dia menilai Marxisme sebagai ideologi mengandung kebaikan. Jika tidak, katanya, Marxisme tak mungkin bisa bertahan lama dan digandrungi oleh mereka yang berupaya mencari kebenaran. Dia, misalnya, menyebut Marxisme peduli kepada keadilan sosial.

Tapi ketika ideologi ini dipraktikkan di bawah kekuasaan Lenin dan Stalin, muncul masalah besar berupa penyingkiran, pembunuhan, dan pembantaian. Ia berbicara berdasarkan pengalaman menyaksikan kengerian kekuasaan partai komunis di Yaman Selatan setelah wilayah itu bebas dari kolonialisme Inggris. Kita tahu Ali Al-Jufri berasal dari keluarga yang mengalami persekusi politik kala itu.

Hal menarik lain adalah saat dia membahas fenomena makin banyaknya anak muda yang tertarik dengan ateisme dan ekstremisme anti-agama. Dia tak langsung menyalahkan anak-anak muda itu karena, menurutnya, jiwa muda secara alamiah selalu mengkritisi keyakinan warisan orang tua atau keluarga. Dia justru menilai bahwa fanatisme dan ekstremisme agamalah yang telah mendorong kaum muda ke arah berlawanan: ke arah anti-agama dan ateisme. Bahkan, dia mengatakan, kaum fanatis dan ekstremis muslim ini lebih berhasil menghancurkan keimanan anak muda daripada paham-paham lain, baik yang datang dari Timur maupun Barat.

Inggris menguasai Aden di Yaman Selatan selama 130 tahun dan gencar melakukan kristenisasi. Tapi, menurutnya, hanya dua orang yang menjadi Kristen. Kemudian Uni Soviet ganti menduduki Aden selama 23 tahun dengan komunisme. Tapi setelah Soviet runtuh, anak-anak muda itu kembali ke pangkuan agama. Namun, wilayah ini kini subur dengan ateisme justru setelah anak-anak muda menyaksikan para pendakwah yang keras dan ofensif dari kalangan kaum Islamis serta aksi teror dari mereka yang mengklaim sebagai pejuang jihad.

Tentu masih banyak isu yang dibahas Habib Ali Al-Jufri dalam kumpulan artikelnya ini. Kita diajaknya untuk merenungkan kembali posisi dan penilaian kita dengan melihat beragam nuansa. Di antara keberagaman nuansa itu, kita harus terus mencari titik keseimbangan dan mengkritik diri sendiri, agar tak terjerumus ke dalam jurang fanatisme dan ekstremisme.

Buku ini bisa dibilang diari intelektual dan spiritual Habib Ali Al-Jufri. Dia pun selalu mengakhiri setiap artikelnya dengan doa agar Allah memaafkan dan memampukan dia untuk tetap bisa membersihkan jiwa dari ketakutan, kedengkian, dan kecenderungan kepada popularitas diri.[]