Kisah Firdaus menginspirasi Nawal el-Saadawi lebih daripada siapa pun. Jika, dengan menulis novel ini, Nawal mengatakan dia telah menghidupkan sosok Firdaus, Firdaus pun sebenarnya telah menghidupi Nawal dengan kisahnya. Interaksi menarik antara karya dan penciptanya.

PADA 21 maret 2021, dunia literasi kehilangan salah seorang penulis produktif, Nawal el-Saadawi. Selama 89 tahun hidupnya, Nawal telah menulis lebih daripada 60 karya, baik fiksi maupun non-fiksi, dalam bahasa Arab. Dua puluhan karyanya telah diterjemakan ke dalam belasan bahasa, terutama Inggris dan Perancis.

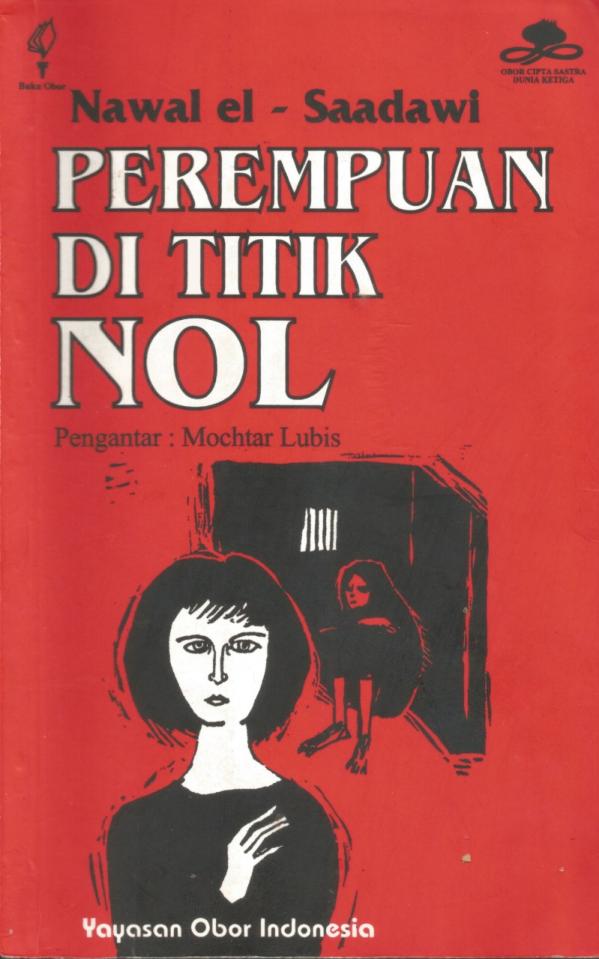

Sayang, di Indonesia, kita hanya bisa mengenalnya melalui satu karyanya, Perempuan di Titik Nol (Imra’ah ‘Inda Noktah al-Shifr) yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia pada 1989. Novel ini seperti tak bisa dilepaskan dari sosok Nawal, seorang dokter, feminis, dan aktivis politik. Novel ini sempat dilarang terbit di tanah airnya sendiri, Mesir, selama dua dekade.

Sebenarnya ada sejumlah karya lainnya yang patut diangkat—dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentunya. Salah satunya adalah novel The Fall of the Imam (Suquthu al-Imam), yang dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam menggambarkan kengerian yang dihadapi perempuan dan anak-anak dari otoritas keagamaan.

Sayangnya pula, edisi bahasa Indonesia Perempuan di Titik Nol diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris Women at Point Zero yang diterbitkan Zed Books pada 1983. Nawal sendiri pernah mengkritik penerjemahan karyanya yang lebih banyak mengacu kepada edisi Inggris atau Perancis. “Karangan itu seperti musik dalam bahasanya sendiri, dan Anda tidak bisa menerjemahkan musik tanpa kehilangan sesuatu,” katanya seperti dikutip New African Magazine. Itu berarti pembaca Indonesia telah kehilangan banyak hal dari novel ini karena penerjemahannya tidak mengacu kepada bahasa asalnya, bahasa Arab.

Meskipun fasih berbahasa Inggris, Nawal sepanjang hidupnya tetap memilih untuk menulis dalam bahasa Arab. Dia merasa dunia kesusastraan terlalu didominasi oleh bahasa Inggris dan Perancis, padahal ada tiga miliaran orang yang tak berkomunikasi dalam kedua bahasa itu di Asia dan Afrika. Pendirian tegasnya ini—termasuk penentangannya terhadap kapitalisme dan kolonialisme Barat—membuat Nawal jarang dilirik “penguasa” sastra di tingkat dunia, padahal karya-karyanya memiliki sudut pandang orisinal dan humanis.

Salah satu contohnya tentu saja Perempuan di Titik Nol. Novel ini, menurut Nawal, merupakan kisah nyata yang diceritakan kepadanya oleh seorang perempuan bernama Firdaus. Saat itu, di musim gugur 1974, Nawal tengah meneliti kasus gangguan neurosis pada narapidana perempuan di Penjara Qanatir (penjara yang cukup terkenal di Mesir karena penyimpangan dan kekerasan di dalamnya hingga kini). Melalui seorang dokter penjara, Nawal mengenal Firdaus. Firdaus tengah menanti giliran menuju tiang gantung karena membunuh seorang germo pria. Setelah beberapa kali mendapatkan penolakan, Nawal akhirnya berhasil mewawancarai Firdaus sehari menjelang eksekusi mati terhadap perempuan itu.

Aura Firdaus tampak sangat membekas pada diri Nawal. Perempuan kampung jebolan sekolah menengah—yang kemudian menjadi pelacur kelas atas di Kairo—itu memiliki enigma. Caranya berdiri, bertutur, berjalan, dan menatap, semuanya elegan. Tapi, pada saat yang sama, ia berpendirian sekokoh karang: menolak memohon ampunan kepada presiden atas vonis matinya. Tujuh tahun kemudian ketika dijebloskan ke terungku besi di penjara yang sama, Nawal merindu dan kembali mencari-cari aura itu—yang tentu saja tak akan pernah dia jumpai lagi.

Dari alur dan tema pengisahan, Perempuan di Titik Nol bisa disandingkan dengan Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Ananta Toer. Ini cerita tentang perempuan sederhana yang terpaksa menerima perundungan demi perundungan seksual sejak kecil. Setiap lelaki dalam kedua novel itu hanya melihat Firdaus dan Midah sebagai sasaran pelampiasan hasrat libido. Dari keluarga dekat, suami tua bangka yang seorang ahli agama, hingga pacar mereka masing-masing, semuanya hanya perwujudan dari dominasi lingga (phallus).

Tak pernah ada lelaki “waras” yang hadir dalam hidup Firdaus. Perhatikan bagaimana Firdaus memandang lelaki.

“Saya dapat pula mengetahui bahwa semua yang memerintah adalah lelaki. Persamaan di antara mereka adalah kerakusan dan kepribadian yang penuh distorsi, nafsu tanpa batas mengumpul uang, seks, dan kekuasaan tanpa batas. Mereka adalah lelaki yang menaburkan korupsi di bumi, yang merampas hak rakyat mereka, yang bermulut besar, berkesanggupan untuk membujuk, memilih kata-kata manis, dan menembakkan panah beracun.” (halaman 39)

“Semua perempuan adalah korban penipuan. Lelaki memaksakan penipuan pada perempuan, dan kemudian menghukum mereka karena telah tertipu, menindas mereka ke tingkat terbawah, dan menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur mereka, atau menghantam mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan.” (halaman 126)

“Tidak sesaat pun saya ragu-ragu mengenai integritas dan kehormatan diri saya sendiri sebagai wanita. Saya tahu bahwa profesi saya telah diciptakan oleh lelaki, dan bahwa lelaki menguasai dua dunia kita, yang di bumi ini dan yang di alam baka. Bahwa lelaki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga tertentu, dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih menyukai menjadi seorang pelacur yang bebas daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. (halaman 133)

Perempuan di Titik Nol sebenarnya tidak cuma mengisahkan lingga demi lingga yang harus dihadapi Firdaus. Novel ini juga memotret situasi dan kondisi sosial di Kairo pada 1970-an, seperti halnya Pramoedya mengangkat hal serupa terkait Jakarta pada 1950-an dalam Midah Si Manis Bergigi Emas.

Kota itu tengah tumbuh menjadi “neraka di bumi”. Orang-orang berjejal di dalam bus pada pagi dan sore hari demi memburu gaji tak seberapa. Semuanya tergesa-gesa. Semuanya tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka. Wajah mereka lesu dan menyiratkan kecemasan serta kesedihan.

Sementara itu, sekelompok lain berada di mobil-mobil pribadi dengan tubuh berotot dan pipi mereka yang bulat penuh. Dari balik jendela mobil mereka, orang-orang ini memandang ke luar dengan pandangan menghinakan dan penuh kecurigaan.

Novel ini menampilkan kontras. Kondisi masyarakat kecil yang hidup di gang-gang sempit, sumpek, kotor, dan bau di dalam kota. Sementara, di sisi lain, di tepian Sungai Nil dengan udara dan kilau air yang menyegarkan, berdiri rumah-rumah mewah dengan kasur dan seprei licin dari sutera.

Firdaus telah berada di dalam dua dunia yang kontras itu. Dia telah mencicipi keduanya. Di kelas bawah, dia melihat orang-orang yang pasrah diperbudak dan dihinakan setiap hari. Di kelas atas, dia menyaksikan orang-orang yang merasa paling bermoral dan terhormat tapi penuh kebusukan dan tipu daya. Tubuhnya telah dihantam berahi lelaki dari dua dunia itu, dari lelaki dengan kuku-kuku kotor dan keringat masam nan lengket hingga lelaki yang serba terawat serta menebar wangi semerbak.

Tapi jiwanya tak pernah merasakan kenikmatan apa pun. Jiwanya memberontak dan mempertanyakan banyak hal mapan di kehidupan ini.

Di sinilah, Nawal mengeksplorasi sisi psikologis Firdaus dengan sangat intens melalui ungkapan kelam sekaligus menyentuh. Perhatikan bagaimana Firdaus menggambarkan kesadaran indrawinya ketika tangan-tangan kasar dan besar para lelaki menyentuhnya: “rasa nikmat yang serupa dengan rasa nyeri”; “rasa nyeri yang dirasakan seperti rasa nikmat; “rasa yang menjadi bagian dari masa lalu, kembali, dan kemudian terlupakan pada saat itu juga”; dan “rasa yang seakan sudah menjadi bagian dari tubuh, tapi tubuh itu sudah bukan miliknya lagi”.

Perhatikan juga bagaimana Firdaus menggambarkan dirinya saat jatuh cinta, baik kepada guru perempuannya, Nona Iqbal, dan rekan kerjanya yang juga aktivis serikat pekerja revolusioner, Ibrahim. Ia mengatakan, ketika saat itu datang, tangannya basah, tubuhnya berkeringat, darahnya mengalir deras dari dada ke kepala. Kata-kata tak sempat terucap. Tubuh gemetar oleh rasa nikmat yang jauh lebih dalam, lebih tua dari usia kehidupan. Perasaan ini telah lahir sejak awal tapi tak sempat tumbuh, atau seperti sesuatu yang dikenal sebelum dilahirkan tapi ditinggalkan.

Tapi, cinta itu tak berbalas. Ini pun dilukiskan dengan liris. Firdaus menanti kekasih hatinya di depan pintu gerbang sekolah dan pintu gedung kantornya. Dia menoleh ke belakang tapi sosok yang dicintainya itu tak pernah muncul meskipun dia seakan mendengar suara mereka.

Cinta merupakan sesuatu yang asing bagi Firdaus. Perempuan ini sejak kecil tak pernah merasakan bagaimana mencintai dan dicintai. Ketika perasaan itu datang, dia takut dan cemas tapi pada saat yang sama merasakan kenikmatan primordial yang seakan pernah dia rasakan sebelum dilahirkan, sesuatu yang fitri tapi tak sempat berkembang seiring dia bertumbuh menjadi manusia.

Ketika cintanya tak berbalas, terutama oleh Ibrahim (aktivis serikat pekerja paling vokal yang pada akhirnya menjadi menantu petinggi perusahaan), Firdaus merasakan kepedihan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Kepedihan itu jauh lebih menyakitkan daripada kesakitan yang dirasakan tubuhnya saat ditindih lelaki demi lelaki di atas peraduan.

Itu bukan kesakitan tubuh tapi jiwa. Sebab, dia bilang, ketika jatuh cinta, dia menyerahkan segalanya, baik tubuh maupun jiwanya, tanpa berharap imbal balik apa pun kecuali rasa aman karena dicintai. Tapi saat menjadi pelacur, dia hanya menyerahkan tubuh fisiknya sementara jiwa dan perasaannya aman terjaga.

Di sinilah, Firdaus melihat menjadi pelacur justru lebih terhormat dan berharga di hadapan para lelaki. Dengan mencintai lelaki, seorang perempuan melepaskan segalanya. Tak ada lagi pertahanan yang melindunginya. Tapi, seorang pelacur masih memiliki pertahanan yang melindungi jiwa dan perasaannya dari kepedihan karena ditipu.

Namun, kesadaran jiwa Firdaus tak berhenti di situ. Dia pada puncaknya menyadari bahwa menjadi pelacur, betapa pun bebasnya ia menentukan harga atas tubuhnya, tetap menguntungkan para lelaki. Para pelacur seperti dirinya harus membayar dokter untuk menggugurkan kandungan, menyogok polisi agar tak diseret ke penjara, dan membayar mahal pengacara untuk bebas dari jerat hukum—yang juga dikendalikan lelaki.

Dia pada akhirnya menginginkan kebebasan: pergi ke dunia di mana tak seorang pun mengetahui lokasinya. Dia dengan gagah menghadapi tiang gantung dan menolak memohon grasi kepada penguasa karena hanya kematian yang akan membuatnya merdeka.

Adalah aneh ketika perjalanan hidup Firdaus dalam novel ini seakan merefleksikan kehidupan Nawal di masa depan. Nawal, seperti kita ketahui, menghadapi pemenjaraan rezim Anwar Sadat pada 1981 di penjara yang sama: Qanatir. Sepanjang hidupnya, Nawal juga menghadapi persekusi dan ancaman pembunuhan dari otoritas politik dan keagamaan, sehingga harus mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Seperti Firdaus, Nawal menolak belenggu ajaran agama terhadap perempuan terkait tubuh mereka. Tapi, pada saat yang sama, ia juga menolak eksploitasi tubuh perempuan melalui pakaian terbuka dan riasan serba mencolok yang didorong liberalisme dan kapitalisme.

Bagi Firdaus dan Nawal, kedua cara pandang terhadap perempuan itu—meskipun tampak berada pada spektrum berbeda—sama-sama tak menghargai kebebasan perempuan. Keduanya adalah domain kekuasaan lelaki bermulut manis tapi menipu: dunia patriarki.

Tapi, ada retak antara Firdaus dan Nawal.

Firdaus tetap kokoh menolak otoritas negara hingga akhir hayatnya. Baginya, negara adalah dunia lelaki. Semua penguasa adalah lelaki. Ia karenanya menolak perintah untuk melayani pejabat tinggi negara asing meskipun harus menghadapi tuduhan tidak patriotik dan ancaman pemenjaraan. Dia juga menolak mengajukan grasi kepada presiden.

Sementara itu, Nawal el-Saadawi sempat mendorong penguasa militer, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, untuk menggulingkan Presiden Muhammad Mursi, penguasa dari “otoritas keagamaan” Ikhwanul Muslimin. Dalam wawancara dengan BBC, Nawal memandang Ikhwanul Muslimin lebih berbahaya daripada militer. “Ikhwan akan selalu mengatakan Tuhan memerintahkan ini dan saya tak bisa mengkritik Tuhan tapi setidaknya saya bisa mengkritik militer.”

Dengan bersikap seperti itu, menurut saya, Nawal telah jatuh ke dalam permainan para patriark. Di sini, Firdaus lebih tangguh daripada Nawal. “Dan pada saat itu saya menyadari bahwa Firdaus memiliki lebih banyak keberanian daripada saya,” kata sang narator di akhir novel.

Terlepas dari itu, Perempuan di Titik Nol telah memengaruhi banyak generasi muda di Mesir. Nawal bercerita bagaimana banyak anak muda yang terlibat dalam demonstrasi di Tahrir Square, terutama lelaki, yang mengaku novelnya telah mengubah cara pandang mereka terhadap perempuan.

Namun, kisah firdaus tampaknya menginspirasi Nawal lebih daripada siapa pun. Jika, dengan menulis novel ini, Nawal mengatakan dia telah menghidupkan sosok Firdaus setelah perempuan itu mati di tiang gantung, maka Firdaus pun sebenarnya telah menghidupi Nawal dengan kisahnya. Ini sebuah interaksi yang jarang terjadi antara karya dan penciptanya.[]