Dua filsuf kontroversial berdiskusi. Pertanyaan untuk mereka: mau dibawa ke mana filsafat di masa kini? Jawaban-jawaban mereka menarik, terutama saat banyak orang mungkin menganggap tak ada lagi alternatif bagi kapitalisme.

DI Wina pada 2004, dua filsuf bertemu dan berdiskusi di depan orang-orang. Mereka diminta menjawab pertanyaan: apakah filsafat harus selalu punya jawaban untuk setiap problem? Ini sebenarnya pertanyaan abadi bagi para filsuf di setiap era.

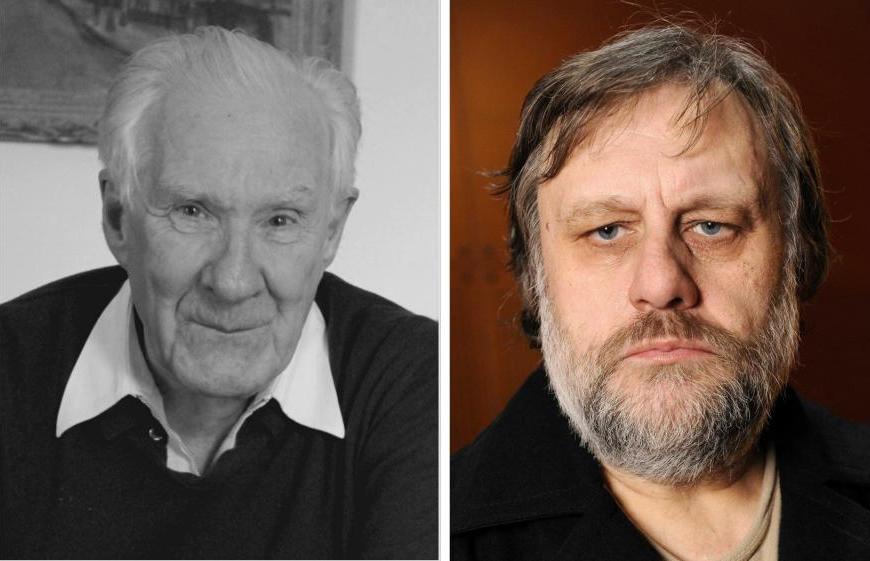

Kedua filsuf itu adalah Alain Badiou dan Slavoj Zizek. Keduanya, sejauh pengetahuan saya, adalah filsuf yang tidak jelas posisinya. Mereka mengkritik banyak konsepsi filsafat tapi tak mengajukan alternatif yang gamblang.

Setidaknya — dan ini lagi-lagi sepengetahuan saya — keduanya sepakat bahwa mesti ada alternatif bagi dominasi kapitalisme. Mereka bahkan sampai pada kesimpulan bahwa komunisme mesti kembali diberi kesempatan untuk melakukan rematch dengan kapitalisme. Tapi, seperti sudah menjadi kebiasaan mereka, Badiou dan Zizek malah kemudian menguliti kelemahan-kelemahan komunisme.

Meski bergaul dengan banyak filsuf posmodernisme Perancis seperti Gilles Deleuze, Michel Foucault, dan Jean-François Lyotard (bahkan mereka bersama-sama mendirikan Fakultas Filsafat di Universitas Paris), Badiou menolak dikategorikan sebagai pemikir posmodern ataupun modern. Zizek, filsuf kelahiran Slovenia dan didikan Perancis, lebih tidak jelas lagi. Banyak filsuf yang mengkritiknya cuma doyan memprovokasi tanpa pemikiran alternatif yang utuh.

Zizek memang nyentrik. Dia dijuluki media sebagai “Elvis teori kebudayaan” karena memang pemikirannya mengembara dari filsafat, politik, sastra, film, hingga psikoanalisis — salah satu bidang keahlian yang ia warisi dari Jacques Lacan. Dia juga kerap tampil di teve-teve mengomentari banyak isu, sampai-sampai dilabeli “filsuf selebritas”.

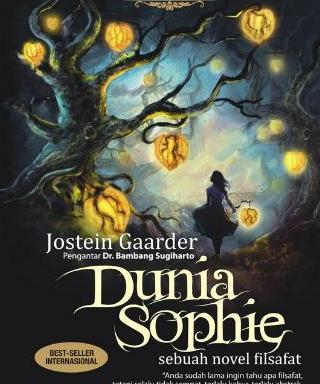

Pada 2009, diskusi Badiou-Zizek diterbitkan dengan judul Philosophy in the Present oleh Polity, penerbit asal Cambridge, Inggris. Pada 2018, penerbit asal Yogyakarta BASABASI menerjemahkannya untuk pembaca Indonesia dengan judul Filsafat di Masa Kini. Di tengah langkanya buku-buku filsafat, upaya BASABASI layak diapresiasi.

- Judul Buku: Filsafat di Masa Kini

- Penulis: Alain Badiou dan Slavoj Zizek

- Penyusun: Peter Engelmann

- Penerjemah: Noor Cholis

- Penerbit: BASABASI

- Tahun: 2018

- Tebal: iv + 132 halaman

Buku dimulai dengan paparan Badiou. Di sini, dia langsung provokatif. Dia bilang ide bahwa filsuf bisa bicara tentang apa saja itu sesat. Filsuf seperti itu bukan filsuf betulan, cuma filsuf-filsufan yang ada di teve-teve.

Aduh! Saya membayangkan pernyataan ini pasti bakal menyinggung si filsuf selebritas Zizek. Jika hadir saat itu, mungkin saya akan menyaksikan Zizek tersenyum kecut atau menekuk wajahnya yang dipenuhi berewok itu.

Menurut Badiou, filsuf itu menciptakan problem dan pemikiran baru; bukan malah terjebak di dalam perdebatan yang itu-itu saja. Dalam melakukan itu, katanya, filsuf juga memilih problemnya sendiri; tidak bisa dipaksa-paksa.

Zizek rupanya juga sepaham dalam soal ini. Menurutnya, gerak pertama dan utama filsafat adalah mengubah konsep perdebatan yang katanya sudah semu.

Dia memberi contoh. Dalam polemik biogenitika, pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul adalah: sejauh mana kita boleh melangkah? Apakah biogenetika mengancam kebebasan dan otonomi kita? Nah, bagi Zizek, pertanyaan seperti itu sudah usang — dan bahkan dia bilang sesat. Pertanyaan sejati — dan ini dia sebut sebagai pertanyaan filosofis — adalah adakah sesuatu dalam penemuan-penemuan biogenetika yang akan memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa yang kita pahami tentang sifat manusia; cara mengada manusia?

Sepanjang paparannya, Zizek lincah menyerang filsafat-filsafat “emansipatoris” seperti Marxisme, Neokantianisme, dan Mazhab Frankfurt. Dia, misalnya, mencibir Jurgen Habermas dengan sebutan “filsuf negara”. Filsuf jenis ini, katanya, mencoba membebaskan sains dari segala batasan tapi pada saat yang sama mencela konsekuensi-konsekuensi sains sebagai “tidak bermoral” dan “tidak religius”. Mereka diam-diam menoleransi kemajuan sains sementara berupaya mencegah efek negatifnya terhadap dunia teologis-etis manusia saat ini.

Pada akhirnya, kata Zizek, proyek “emansipatoris” filsafat-filsafat itu mengidap cacat struktural. Dan hasilnya mengerikan: totalitarianisme. Bagi dia, totalitarianisme dan sebangsanya bukanlah residu tapi kelanjutan logis masa lalu.

Sementara itu, seakan menjadi sekutu Zizek, Badiou mengarahkan serangannya kepada gerakan masyarakat sipil yang gemar menolak kapitalisme. Mereka, kata Badiou, melancarkan kritik radikal terhadap kapitalisme tapi tak kalah radikal mendukung bentuk politik tertentu, yakni demokrasi.

Kapitalisme itu menakutkan, horor ekonomi, ketidakadilan yang mengerikan, dan menyebabkan kesenjangan luar biasa di planet bumi — semua itu, menurut Badiou, sudah jadi pengetahuan banyak orang, termasuk bahkan kapitalisme itu sendiri. Itulah kenapa kapitalisme terus beradaptasi; menyesuaikan diri.

Menurut Badiou, tantangan filosofisnya bukan di situ, tapi terhadap proposisi afirmatif tentang demokrasi. Di sinilah, menurut Badiou tugas utama — dan radikal — filsafat. Problem baru bagi pemikiran baru adalah mempertanyakan demokrasi sebagaimana yang berjalan seperti saat ini. “Itulah inti problemnya.”

Zizek menimpali rival sekaligus sekutunya itu dengan mengungkap apa yang sebenarnya berlangsung di balik demokrasi. Dia bilang para pemuja demokrasi sebenarnya berupaya lari dari risiko keputusan dengan tameng “suara pemilih”. Mereka kerap berkata, “Ini bukan keputusan saya, walaupun saya mengesahkannya; kita semua berada di perahu yang sama.” Jadi, demokrasi adalah cara canggih untuk menyembunyikan proses pengambilan keputusan. Bahkan, dengan tameng “demokrasi” filsuf Amerika Serikat seperti Alan Dershowitz bisa mengusulkan agar hak asasi mengizinkan sejumlah bentuk penyiksaan — dan itu demi membela demokrasi.

“Kita sudah tidak perlu lagi memercayai frasa-frasa mereka (politisi Amerika). Mereka ingin mengombinasikan dunia mereka, kekuatan mereka agar bisa campur tangan secara militer di dunia kapan saja mereka mau…,” kata Zizek.

Dalam pernyataan lain, Zizek mengatakan, “Saya siap membela pandangan-pandangan saya dalam sebuah cara demokratis; tetapi tidak, bagaimanapun juga, untuk membiarkan orang lain memutuskan secara demokratis apa pandangan-pandangan saya — di sini saya mengonfirmasi arogansi filosofis saya.”

Ada berbagai isu lain yang dibicarakan Badiou dan Zizek dalam buku ini. Salah satunya yang menarik adalah diskusi seputar bahwa filsafat justru utamanya berhadapan dengan perkara “non-manusia”. Di sini, mereka memuji Immanuel Kant tetapi — seperti biasa — kemudian menjatuhkan para penerus Kant: Neokantian.

Ada bagian yang saya paling suka dari buku ini, yakni ketika Badiou menjelaskan apa yang dia istilahkan sebagai “situasi filosofis”. Seperti telah disampaikan, filsuf tidak bisa sembarangan berkomentar atau dimintai pendapat. Ada momen-momen tertentu ketika filsafat bekerja. Momen-momen inilah yang disebut Badiou dengan “situasi filosofis”.

Untuk menjelaskannya, Badiou menggunakan tiga cerita: kisah dialog Socrates dan Callicles yang ditulis Plato; kisah Archimedes dan pengawal Marcellus, penguasa Romawi di Sisilia; dan kisah dalam film The Crucified Lovers (1954) garapan sutradara Jepang, Kenji Mizoguchi. Saya tak akan menceritakan tiga kisah itu di sini. Tapi, intinya, situasi filosofis adalah pilihan, keberjarakan, dan ketidaklaziman. Kata Badiou, jika ingin hidup kita punya makna, maka kita harus memilih (bukan dalam konteks politik elektoral karena Badiou sendiri seorang golput kawakan), harus berjarak dengan kekuasaan, dan menerima peristiwa secara tidak biasa.

Dalam cara inilah, dan hanya dengan cara ini, menurut Badiou, maka filsafat bisa berpengaruh terhadap kehidupan; mengubah eksistensi. Sebab, kehidupan sejati itu ada dalam pilihan, dalam keberjarakan, dan dalam ketidakbiasaan.

Di sinilah, Badiou merapal mantra filosofisnya: “hubungan tanpa hubungan”. Zizek kemudian — sambil mengagumi seniornya itu — mengatakan bahwa “hubungan tanpa hubungan” ini seperti “sintesis disjungtif”, konsep yang dibangun oleh Deleuze. Yakni, sintesis sesuatu-sesuatu yang terpisah tapi entah bagaimana berhasil berkomunikasi karena perbedaan di antara mereka.

Bingung? Ya, saya juga bingung.

Tapi, setidaknya, yang saya pahami sintesis disjungtif ini tak lain adalah paradoks. Nah, bagi Badiou dan Zizek, tugas utama filsafat adalah memikirkan paradoks-paradoks, bukan perbedaan-perbedaan. Paradoks kapitalisme-demokrasi. Paradoks biogenetika-etika; dan paradoks banyak hal.

Jujur, tak sedikit bagian dari buku ini yang tak saya pahami bahkan meski telah melakukan pembacaan ulang. Bagian akhir dari paparan Badiou tentang singularitas dan universalitas adalah salah satunya. Ia menjelaskan itu dengan menggunakan konsep matematika (saya lupa menyebut bahwa Badiou, selain filsuf, juga matematikawan). Saya juga tertatih-tatih memahami bagian awal penjelasan Zizek karena terma-terma filosofis bertebaran bak bintang di langit.

Saya merasa mungkin akan sedikit lebih bisa memahami buku ini jika editor berbaik hati memberi catatan, entah catatan kaki atau catatan pinggir. Editor bahasa Inggris juga tampaknya hanya memberi sedikit catatan. Mungkin karena Polity memang penerbit spesialis buku “susah”. Tapi bagaimanapun, pikiran-pikiran dua filsuf kontroversial ini menarik untuk dijadikan bahan pemikiran lebih lanjut, terutama dalam konteks saat ini ketika banyak orang mungkin beranggapan bahwa “hembusan napas terakhir” umat manusia adalah kapitalisme.[]