Buku karya Haidar Bagir dan Ulil Abshar Abdalla ini menjawab pernyataan-pernyataan kenes, gagah, dan gahar tapi pongah dari para “bigot” sains yang mencemooh agama.

SEBELUM sempat membaca Sains “Religius” Agama “Saintifik” karya Haidar Bagir dan Ulil Abshar Abdalla, saya mengalami dua momen terkait isu sains dan agama. Kedua momen itu membuat saya sependapat dengan kesimpulan dua penulis buku ini, yakni bahwa meskipun berada di domain dan language game yang berbeda, sains dan agama serta filsafat bisa bertemu di satu titik, bisa sejalan seiring. Saya juga bisa memahami “keresahan” dua penulis tentang kepongahan saintifik yang getol—tanpa pernah mau mendengar argumen yang lain—mencemooh dan mencibir pengalaman keberagamaan sebagai tidak valid, cuma halusinasi, dan kekanak-kanakan.

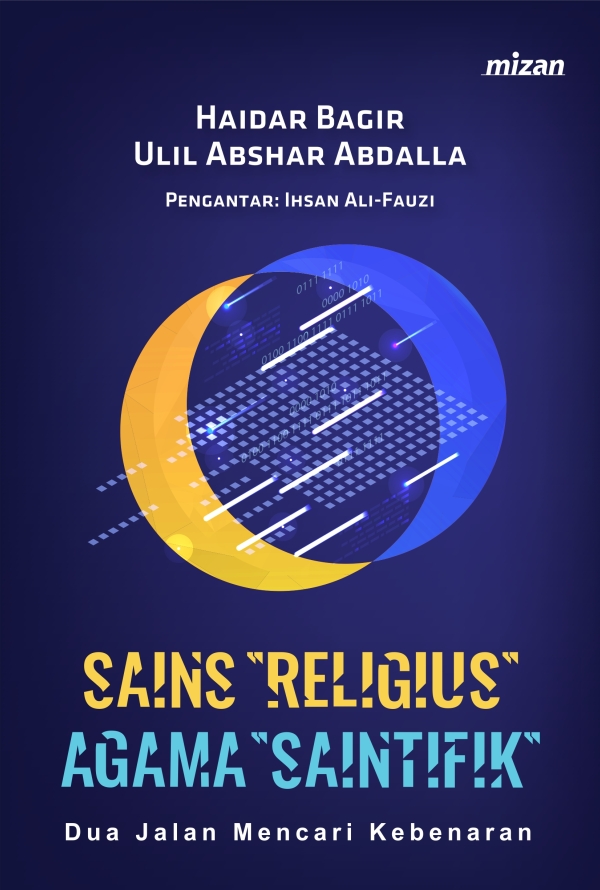

- Judul buku: Sains “Religius” Agama “Saintifik”: Dua Jalan Mencari Kebenaran

- Penulis: Haidar Bagir dan Ulil Abshar Abdalla

- Penerbit: PT Mizan Pustaka

- Terbit: Agustus 2020

- Tebal: 181 halaman

Momen pertama adalah ketika saya mengikuti sebuah diskusi virtual tentang sains dan agama. Seorang panelis diskusi ngotot berpendapat gagasan agama dan filsafat hanyalah omong kosong yang tak bisa dia percayai sebelum dia melihat atau mengamati faktanya. Dia tetap dengan keyakinannya itu meskipun seorang panelis lain beragumen dengan logis bahwa tak semua pengetahuan harus bisa diobservasi dengan bukti empiris. Ada pengetahuan a priori yang swabukti, yang tanpanya tidak ada sesuatu pun yang bisa dibuktikan.

Momen di atas membuat saya menyadari bahwa masih ada pikiran cupet di antara mereka yang mengklaim ‘pecinta’ sains, seperti yang ditunjukkan panelis pertama. Jangankan mencoba memahami agama dan filsafat, mengikuti perkembangan sains pun tampaknya tak ia lakukan. Fisika modern sudah lama menemukan materi-materi yang tak kasat mata. Partikel-partikel subatomik tak bisa dilihat bahkan oleh mikroskop paling kuat sekalipun. Yang bisa diamati dari partikel subatomik hanyalah jejak radiasinya. Apalagi jika kita berbicara teori-teori mutakhir, seperti string theory dan dark matter.

Dari situlah, saya kemudian mendapati momen kedua ketika membaca artikel “When science and miracles meet” yang terbit di The Atlantic pada 22 Maret 2021. Artikel ini ditulis Alan Lightman, fisikawan teoritis lulusan California Institute of Technology yang kini menjadi profesor di Massachusetts Institute of Technology. Lightman lebih dikenal orang melalui novel best seller-nya, Einstein’s Dream, yang telah diterjemahkan ke dalam lebih daripada 30 bahasa.

Premis Lightman dalam artikel tersebut adalah proposal mutakhir fisika menunjukkan bahwa orang yang beragama dan yang tidak beragama memiliki kesamaan. Lightman menceritakan penemuan para saintis pada 1960-an. Penemuan itu memukau mereka hingga kini sampai-sampai mereka menyebutnya “fine-tuning problem”.

Setelah melakukan sejumlah pengukuran, para saintis menemukan bahwa ternyata nilai-nilai konstanta fundamental di alam semesta kita berada pada kisaran yang teramat sempit. Kenyataan inilah yang membuat semesta ini bisa ramah bagi kehidupan, alias bisa kita tinggali. Dengan kata lain, jika kita mengutak-atik sedikitnya saja angka-angka itu, entah menjadi lebih kecil atau lebih besar, kehidupan tak akan pernah ada.

Misalnya, jika kekuatan gaya nuklir sedikit saja lebih besar, maka semua hidrogen di alam semesta akan melebur menjadi helium, dan tanpa hidrogen tidak akan ada air. Sebaliknya, jika kekuatan gaya nuklir sedikit saja lebih kecil, atom-atom yang dibutuhkan kehidupan, seperti karbon dan oksigen, tidak dapat terbentuk.

Satu contoh lagi adalah penemuan apa yang disebut dengan dark energy pada 1998. Dark energy bergerak berlawanan dengan gaya gravitasi normal. Massa jenis dark energy telah diukur oleh para saintis sekitar 100 per sejuta erg per sentimeter kubik (dan ini adalah angka yang sangat spesifik). Jika massa jenis dark energy di alam semesta sedikit lebih besar daripada yang seharusnya, maka tidak akan terbentuk bintang atau planet. Sebaliknya, jika massa jenis dark energy sedikit lebih kecil, maka proses pembentukan alam semesta akan berbalik sebelum sebuah bintang sempat terbentuk.

Para fisikawan bergelut dengan sejumlah pertanyaan terkait fine-tuning problem. Bagaimana menjelaskan semua ini? Mengapa angka-angka itu begitu presisi sehingga kehidupan tercipta? Mengapa semesta kita begitu peduli kepada kehidupan?

Para agamawan—dan juga para filsuf—mungkin akan mengajukan argumen “desain cerdas”. Ada “wujud cerdas” yang merancang ukuran-ukuran presisi tersebut sehingga kehidupan tercipta. Agamawan akan bergerak lebih jauh dan menyebut “wujud cerdas” ini sebagai Tuhan.

Para saintis tentu saja tidak puas dengan jawaban itu. Sebagian mencoba ‘berdamai’ untuk sementara waktu dengan problem fine-tuning. Sebagian lain malah berupaya menggugurkan fine-tuning dengan berbagai dalih, seperti yang dilakukan Sean Carroll, meskipun fine-tuning problem sudah menjadi ‘keyakinan’ jumhur fisikawan karena penemuan demi penemuan saintifik makin mengokohkannya. Kelompok saintis ketiga mencoba menjawab dengan mengajukan argumen “multiverse” (multisemesta).

Mudahnya begini. Ada kemungkinan banyak semesta dengan konstanta dan kuantitas berbeda dari semesta kita. Semesta-semesta itu mungkin memiliki nilai dark energy yang lebih besar atau lebih kecil daripada semesta kita. Nah, di antara semesta-semesta itu, semesta kita kebetulan memiliki konstanta dan kuantitas yang cocok bagi kehidupan. Jadi, menurut teori “mutiverse” ini, semesta kita hanya sebuah kebetulan, seperti lemparan dadu secara acak.

Persoalannya, menurut Lightman, seperti juga argumen “desain cerdas”, argumen “multiverse” sama-sama tak bisa dibuktikan (dideteksi, diamati, dan diukur). Para saintis tak bisa membuktikan bahwa “multiverse” yang dihipotesiskan itu benar-benar ada. Semesta-semesta yang berbeda-beda dalam “multiverse” itu tidak pernah bisa dibuktikan terhubung satu sama lain di masa depan atau masa lalu yang tak terbatas. Mencoba membuktikan itu, menurut Lightman, sama saja dengan mencoba membuktikan apa yang terjadi sebelum “Big Bang”.

Jika kita menggunakan paradigma falsifikasi filsuf Karl Popper, maka baik penjelasan “multiverse” maupun argumen “desain cerdas” sama-sama tidak saintifik. Keduanya meyakini konsep yang sama-sama tidak dapat dibuktikan (dideteksi, diamati, dan diukur).

Kesimpulan Lightman di atas adalah juga salah satu kesimpulan—kalau bukan yang utama—yang diungkap Haidar dan Ulil dalam Sains “Religius” Agama “Saintifik”. Ketika berbicara teori evolusi Darwinian yang lahir pada Abad ke-19, Haidar menyatakan para filsuf dan mistikus Islam sejak Abad ke-13, dengan didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, telah berbicara tentang sifat evolusioner penciptaan makhluk hidup. Filsuf seperti Mulla Shadra bahkan dikenal dengan gagasan gerak substansial (al-harakah al-jawhariyah) yang dekat dengan teori evolusi Darwinian. Tapi, gagasan evolusi para filsuf dan mistikus Islam tak lantas membawa mereka kepada ide anti-Tuhan. Justru gagasan itu membuat mereka mempertimbangkan argumen “desain cerdas” terkait keberadaan Tuhan.

Jadi, menurut Haidar, pandangan bahwa teori evolusi akan meruntuhkan argumen keberadaan Sang Pencipta lebih merupakan loncatan-loncatan kesimpulan tanpa landasan nalar. Sebab, evolusi tak terjadi secara acak melainkan berpola, mengikuti hukum yang teratur, berulang, dan konsisten.

Ulil mengungkap hasil riset mutakhir terkait DNA. Struktur molekuler yang menjadi basis makhluk hidup itu merupakan sistem informasi yang begitu rapi, dan bukan acak seperti sekeping dadu yang dilempar ke atas papan permainan.

Dalam The Divine Code of Life: Awaken Your Genes & Discover Hidden Talents (telah diterjemahkan Penerbit Mizan dengan judul The Divine Message of the DNA: Tuhan dalam Gen Kita), ahli genetika Amerika Serikat asal Jepang, Kazuo Murakami, menulis bahwa DNA—sepasang untaian molekul yang menyimpan kode genetik—merupakan sistem informasi yang sangat kompleks. Setiap sel manusia memiliki tiga miliar kode genetik (dan manusia memiliki 60 triliun sel). Jika bisa dicetak, kata Murakami, kode genetik manusia bisa menghasilkan 3.000 buku dengan ketebalan masing-masing 1.000 halaman.

Namun, kode genetik itu juga sistem informasi yang sangat teratur. Sel-sel manusia berbagi tugas berbeda dan setia pada tugas masing-masing. Sel kuku misalnya hanya akan menjadi kuku. Demikian pula sel rambut. Gen pertumbuhan payudara pada perempuan hanya akan menyala pada masa pubertas. Demikian pula gen pertumbuhan rambut pada wajah pria. Semuanya serba teratur. Tak ada yang kebetulan.

Karena itu, Murakami percaya bahwa modifikasi genetika tak akan pernah menciptakan monster. Meskipun laboratorium bisa menggabungkan sel tikus dengan sel manusia, proses perkembangan sel-sel itu tetap mengikuti hukum alam yang sangat ketat. Gen milik salah satunya akan menghilang dalam proses pembelahan sel. Murakami pun bertanya dengan terpesona, “Siapakah yang pada awalnya menuliskan kode luar biasa ini?”

Ketika menjelaskan “fine-tuning problem”, fisikawan Brian Greene pernah menyatakan dalam sebuah forum Ted Talk bahwa “alam menyimpan rahasianya dalam hukum alam yang sangat ketat”. Jadi, sains memberi jawaban sekaligus misteri. Greene memang tak bilang bahwa misteri itu adalah “desain cerdas” atau Sang Pencipta.

Ulil menyatakan bahwa sains, dalam perkembangannya, sebetulnya tidak pernah mampu membuktikan “ketiadaan” Tuhan. Yang paling jauh bisa dicapai sains adalah keadaan “tidak tahu”.

Oleh karena itu, menurut Ulil, jika menyatakan bahwa Sang Pencipta tidak ada atau agama itu nonsens, maka saintis sebetulnya telah keluar jauh dari wilayahnya. Saintis seperti itu bukan lagi seorang saintis tapi ideolog, yang menyembunyikan pretensi-pretensi ideologisnya di balik kata-kata “objektif” dan “saintifik”.

Seperti halnya pretensi lain, pretensi ideologis saintis anti-agama itu juga bisa kebablasan dan melahirkan “kepongahan saintifik”. Istilah ini merupakan terjemahan dari “scientific boasting” yang dipinjam Ulil dari matematikawan David Berlinski dalam The Devil’s Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions. The Devil’s Delusion merupakan bantahan blak-blakan atas The God Delusion, karya Richard Dawkins, ahli biologi Inggris yang tenar sebagai “pendakwah” “ateisme baru” (Ulil bilang ateisme lama tapi dengan baju baru).

Ulil juga mengistilahkan kepongahan saintifik itu dengan “Qutbisme” saintifik yang punya dua ciri utamanya. Pertama, mereka merasa memegang kebenaran mutlak. Kedua, mereka merasa paling tinggi secara moral-intelektual sehingga menganggap orang lain bodoh dan berada di lorong kesesatan (self-righteousness). Dua ciri ini tidak membedakan mereka dari kelompok orang beragama yang fanatik dan fundamentalis.

Sementara itu, Haidar menggunakan istilah “bigot” sains. Mereka ini para pemuja sains yang hanya mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan yang lain, dan mencemooh pemikiran yang lain, terutama agama dan filsafat.

Menurut Haidar, para “bigot” sains ini mencibir agama tanpa pernah mau susah payah mempelajarinya. Dawkins, misalnya, menulis banyak buku yang menyerang agama tapi tak satu pun buku filsafat atau agama yang dia masukkan ke dalam daftar referensinya. Maka, hasilnya adalah generalisasi serampangan. Mereka juga tidak mau berendah hati untuk setidaknya memberi benefits of doubt kepada orang-orang yang merasa perlu mencari sesuatu di balik yang empiris.

Menurut Ulil, kepongahan saintifik Dawkins dan para pengagumnya, termasuk di Indonesia, mengungkap setidaknya dua kelemahan. Pertama, mereka terus berasumsi bahwa umat beragama tidak berkembang, tidak dewasa, dan statis. Mereka malas membaca sehingga tidak mengetahui bahwa orang beragama juga mengalami perkembangan dan pendewasaan. Haidar menunjukkan bahwa, dalam sejarah filosofis pemikiran Islam, tak sedikit aliran filsafat, terutama filsafat iluminisme Suhrawardi dan transenden Mulla Shadra, yang malah menjadikan pengungkapan diskursif-analistis sebagai basis dari filsafat mereka. Artinya, agama dan filsafat juga bisa tampil rasional dan “saintifik”.

Kelemahan kedua, menurut Ulil, para ateis baru ini ngotot dengan logika biner. Kalau mengikuti sains, maka Anda harus menolak agama. Kalau mempercayai agama, maka Anda pasti bodoh, terkebelakang, dan tidak dewasa. Titik. Tidak ada diskusi lagi. Sungguh, kepongahan yang luar biasa!

Sains, menurut Haidar, ternyata juga tidak sesaintifik metodenya. Mengutip filsuf sains Paul Karl Feyerabend, Haidar menunjukkan bahwa sains modern mengambil banyak pengetahuan dari sumber-sumber non-ilmiah, dari pemikiran-pemikiran mistis dan hermenetik.

Lalu mengutip fisikawan Tom Mcleish dalam The Poetry and Music of Science, Haidar mengatakan bahwa sains sebenarnya tak pernah bisa lepas dari seni, atau tepatnya kekuatan imajinasi. Tak sedikit penemuan besar yang melibatkan kekuatan imajinasi, seperti teori relativitas umum dan khusus oleh Albert Einstein, gelombang elektromagnetik oleh Michael Faraday, tabel periodik unsur kimia oleh Dmitri Mendeleev, ratusan gagasan matematika oleh Srinivasa Ramanujan, dan penemuan struktur atom oleh Niels Bohr.

Bahkan, jika para “bigot” sains itu mau jujur, sains modern ditopang oleh matematika, pengetahuan yang prinsip-prinsipnya masuk dalam kategori a priori yang bersifat swabukti. Filsuf Carl Gustav Hempel menyebut proposisi matematika tidak menyampaikan informasi apa pun tentang subjek materi empiris. Para fisikawan teoritis yang sehari-harinya bergelut dengan hitungan matematis atas proposal fisika mereka bahkan seringkali menyebut formula matematis mereka dengan “story” (cerita).

Karena itu, dalam setengah abad belakangan, muncul gugatan serius terhadap metode ilmiah (deduksi rasional dan induksi empiris). Salah satu yang menonjol adalah apa yang dicetuskan Feyerabend dengan “epistemologi anarkis” (anything goes), yang membuka jalan bagi metode apa pun untuk memperoleh pengetahuan. Filsuf sains lain, seperti Hans Reichenbach dan Hempel juga memandang bahwa yang terpenting bagi sains bukanlah konteks penemuan pengetahuan tapi konteks justifikasinya. Pengetahuan bisa datang dari mana saja (tak mesti melalui observasi empiris) tapi harus bisa dibuktikan secara ilmiah.

Sains “Religius” Agama “Saintifik” tampaknya tidak dimaksudkan sebagai pembahasan mendalam atas isu-isu sains dan agama. Banyak hal yang mestinya bisa diulas Haidar dan Ulil lebih detail, seperti kekaguman keduanya kepada karya William James, The Varieties of Religious Experience. Buku James yang terbit di awal Abad ke-20 itu mengungkap bahwa pengalaman keberagamaan bisa diverifikasi secara ilmiah, dan hasilnya menunjukkan universalitas pengalaman-pengalaman itu.

Meskipun demikian, secara umum, buku ini memberi jawaban singkat sekaligus pas atas pernyataan-pernyataan kenes, gagah, dan gahar tapi pongah dari para “bigot” sains yang mencemooh agama.

Pada akhirnya, bagi Haidar dan Ulil, sains jelas penting bagi kehidupan manusia. Tanpa sains, kehidupan manusia tak akan menjadi lebih baik seperti saat ini. Tapi, pada saat yang sama, menyingkirkan agama dan filsafat akan membuat manusia mengalami kerugian karena kita kehilangan sumber-sumber lain pengetahuan.

Sains, agama, dan filsafat—meskipun berada pada domain berbeda dan memiliki language game yang khas—tetap bisa sejalan dan bahkan saling membutuhkan untuk melengkapi kepingan-kepingan kebenaran. Dengan ketiganya—dan juga metode-metode lain—manusia bisa mencapai kebenaran paling utuh.[]