Sejarawan IAIN Surakarta, Syamsul Bakri, membedah episode unik dalam sejarah pergerakan: kelahiran gerakan komunisme berbasis massa kaum santri. Bagaimana gerakan ini bisa memadukan Islam dan Komunisme yang selalu diposisikan bertentangan, dan bahkan mendapatkan dukungan massa besar?

PADA 24 Mei 1926, Hadji Moehammad Misbach mangkat di Manokwari, 3.000 kilometer dari kampung halamannya di Surakarta. Tak lebih daripada 20 orang mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhir. Mereka adalah anggota Sarekat Ra’jat (SR) Manokwari, kring (anak cabang) terakhir SR yang Misbach dirikan dalam masa pembuangannya di Manokwari; di saat-saat polisi kolonial mengawasinya lekat, di saat-saat ia bergelut dengan TBC dan malaria.

Misbach meninggal dalam kesepian (setahun sebelumnya istrinya wafat karena TBC di tempat yang sama). Tapi, pembuangan dan kematiannya nun jauh di Manokwari memantik militansi di tanah Jawa. Di Surakarta, pada 1925, SR Surakarta yang dia dirikan sudah memiliki 3.000 anggota, lebih banyak daripada anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kurang dari 1.000 orang. Bahkan, anggota SR di seantero Hindia telah mencapai 100.000 orang. SR sebenarnya badan otonom di bawah PKI tapi justru berkembang lebih pesat daripada induknya, dan itu antara lain karena peran Misbach. Massa SR bukan hanya buruh dan tani tapi juga pedagang dan kaum santri, basis komunitas dari mana Misbach berasal.

Fakta tersebut menunjukkan keunikan. Dalam sejarah pergerakan di Indonesia, ini satu-satunya episode di mana gerakan komunisme berbasiskan massa kaum santri. M.C. Ricklefs pada 1940-an mengistilahkan kekuatan yang dibangun Misbach dengan “komunisme Islam”. Istilah ini tampak paradoks. Islam monoteisme sementara komunisme kerap dipersepsi sebagai ateisme (orang secara tak kontekstual sering merujuk kepada kata-kata Karl Marx, “agama adalah candu bagi masyarakat”). Islam bersifat transenden sedangkan komunisme berurat akar pada materialisme. Dus, mustahil kata Islam dan komunisme berada dalam satu peraduan yang sama.

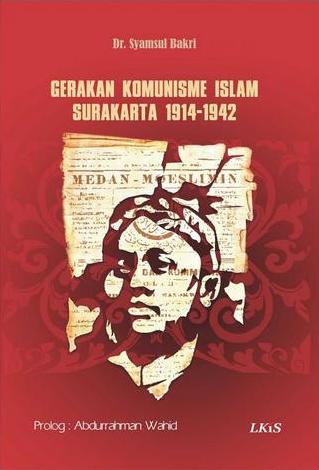

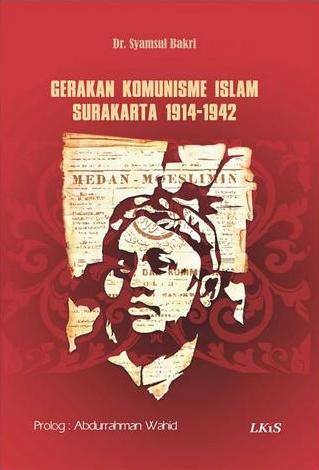

Syamsul Bakri mencoba membedah keunikan tersebut dalam Gerakan Komunisme Islam Surakarta (1914-1942). Buku ini buah penelitiannya untuk disertasi doktoral di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang kemudian diterbitkan LKiS Pelangi Aksara pada 2015.

- Judul Buku: Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914-1942

- Penulis: Syamsul Bakri

- Penerbit: LKiS Pelangi Aksara

- Terbit: 2015

- Tebal: xxvi + 370 halaman

Syamsul menunjukkan bahwa “Islam” dalam “komunisme Islam” bukan semata Islam nominal, yang dipraktikkan muslim abangan. Misbach dan kaum santri pendukungnya adalah kiai, guru agama, dan pelajar pesantren yang sehari-hari mencicipi ayat-ayat al-Quran, hadis, khazanah teks Islam, dan doktrin ajaran lainnya. Mereka bahkan sudah meninggalkan tradisi kejawen dan sepenuhnya mempraktikkan syariat. Syamsul menyebut mereka kaum komunis putihan untuk membedakan mereka dengan kaum abangan (merah) yang seringkali diasumsikan identik dengan gerakan komunisme di Indonesia.

Kenyataan bahwa Misbach berasal dari keluarga pedagang batik sebenarnya juga menarik meskipun tak unik karena Karl Marx sekalipun didukung oleh Friedrich Engels, seorang pengusaha tekstil. Pedagang, dalam teori komunisme, kerap disebut kelas “borjuis kecil” (petite bourgeoisie). Cara berpikir mereka dianggap mirip kelas borjuis. Karenanya, mereka dipandang berpotensi menjadi kekuatan kontrarevolusioner.

Buku ini tak berfokus ke sana. Syamsul memusatkan perhatiannya untuk menyelidiki apa faktor-faktor yang membuat kaum putihan mengadopsi komunisme sebagai jalan pergerakan dan bagaimana gerakan ini membesar serta mendapatkan dukungan dalam jumlah yang luar biasa pada masa itu. Tapi, Syamsul sempat menyinggung bagaimana industri dan pedagang batik berperan dalam kelahiran dan pertumbuhan gerakan anti-kolonialisme—dan bahkan kemudian anti-kapitalisme—di Surakarta dan di tanah Jawa pada umumnya. Secara tersirat, bukan hanya posisinya sebagai seorang ulama (tentu ini berperan besar) tapi juga kemandiriannya secara finansial membuat Misbach bisa menggerakkan banyak aktivitas, dari dakwah, penerbitan media, hingga pengorganisasian sejumlah gerakan massa.

Membahas “komunisme Islam” tanpa memahami Misbach seperti menegakkan benang basah. Dalam teori sejarah Thomas Carlyle, Misbach adalah “manusia besar” (the great man) gerakan itu. Dialah mikrokosmos dari makrokosmos unik bernama “komunisme Islam”.

Pada Misbach, seperti diuraikan Syamsul dalam buku ini, kita menemukan nuansa yang tercecer dari historiografi arus utama. Klasifikasi standar seperti Islamis, komunis, dan nasionalis menjadi tak relevan di hadapan sejarah hidup dan aktivisme Misbach.

Dia muslim taat. Akarnya menghujam kuat di Kauman, kampung santri di Surakarta. Dididik di pesantren, Misbach menjadi kader berpengaruh bagi Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah di Surakarta. Dia berbicara tentang perlunya umat menjalankan syariat dalam kehidupan. Dia mendirikan sekolah Islam: Madrasah Soennijah Mardi Boesono (kelak sekolah ini menjadi basis kaum kiri Islam di Surakarta). Dia membentuk Sidik Amanat Tableg Vatonah (SATV), perkumpulan mubalig radikal yang melawan kristenisasi (di kemudian hari SATV menjadi Muhammadiyah cabang Surakarta).

Melalui dua media yang dia dirikan—Medan Moeslimin dan Islam Bergerak—dia menghadapi secara argumentatif provokasi anti-Islam dari kelompok zending yang dilancarkan koran Kristen Mardi Rahardjo. Dia menulis agar umat mewaspadai “sulapan halus” berupa persekongkolan misionaris Kristen dengan “kaoem oewang” (sebutan Misbach untuk kapitalis) dan pemerintah kolonial. Persekongkolan itu bisa memuluskan eksploitasi kapitalis atas sumber daya alam dan tenaga kerja.

Tapi, dia juga tak segan melancarkan kritik keras kepada Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan dan SI yang dikendalikan H.O.S Tjokroaminoto. Dia mengungkapkan kekecewaan kepada Muhammadiyah dan SI yang lembek dan bahkan kooperatif kepada penguasa kolonial1. Saat Tjokroaminoto—atas masukan Agoes Salim—memberangus kader SI yang komunis , Misbach menyebut Tjokroaminoto “pemecah belah kaum pergerakan”. Bangsawan dan priyayi Jawa malah lebih dulu menjadi target serangan Misbach. Mereka semua, Misbach bilang, agen kolonialisme dan kapitalisme.

Jejak pergerakan Misbach menunjukkan keluasan pergaulannya. Dia menerabas batas-batas ideologis: terlibat dalam banyak organisasi dengan spektrum ideologi merentang dari “kanan-jauh” hingga “kiri-jauh”.

Dia jurubicara SI dan propagandis Tentara Kandjeng Nabi Moehammad (TKNM)—organisasi yang didirikan Tjokroaminoto untuk memprotes penistaan atas Nabi Muhammad di media Djawi Hisworo. Pada saat bersamaan, dia anggota Insulinde, organisasi pro-kemerdekaan Hindia yang didirikan Tjipto Mangoenkoesoemo, E.F.E Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat. Masuknya Misbach ke dalam Insulinde menaikkan pamor organisasi itu di Surakarta sekaligus memunculkan ironi. Misbach dituduh sebagai agen Kristen hanya karena Insulinde didominasi Indo-Belanda dan orang Kristen.

Dia juga anggota Inlandsche Journalisten Bond (IJB), organisasi jurnalis progresif yang dibentuk Mas Marco Kartodikromo. IJB kemudian menginspirasinya untuk menerbitkan media sebagai sarana dakwah dan pergerakan.

Energi Misbach masih berlimpah. Dia mengorganisasi buruh dan tani melalui Perkoempoelan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) Surakarta. Di sini, dalam khotbah-khotbahnya, dia kerap mengaitkan ajaran Islam dengan semangat anti-penindasan.

Aktivitas Misbach di Insulinde dan PKBT inilah yang kemudian membawanya ke terungku pemerintah kolonial berkali-kali. Pemerintah menuduhnya memobilisasi sejumlah aksi pemogokan kaum buruh sepanjang 1918-1920 melalui tulisan dan khotbahnya. Islam Bergerak pernah memuat tulisan bahwa mogok adalah salah bentuk jihad fi sabilillah.

Melihat sepak terjangnya, Misbach tampak bisa bekerja sama dengan kekuatan mana pun selama mereka bersatu tujuan dengannya: melawan kolonialisme dan kapitalisme. Dia selalu memiliki penjelasan revolusioner dari setiap tindakannya, termasuk saat menentang kristenisasi.

Misbach dan kaum putihan pendukungnya memandang Islam sebagai identitas komunal rakyat Jawa. Islam agama rakyat, simbol sakral yang mempersatukan dan menggerakkan rakyat. Meskipun bisa digolongkan ke dalam muslim “modernis”, kelompok komunis putihan ini mengecam kelompok muslim modernis ortodoks yang menolak mensalatkan jenazah muslim abangan.

Selain simbol sakral identitas komunal, Islam sebenarnya sudah menjadi simbol perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajahan sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Simbol ini menguat dan mengakar dalam perlawanan Diponegoro selama Perang Jawa (1825-1830). Pramoedya Ananta Toer, dalam Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, misalnya, menunjukkan bagaiamana tokoh Minke melihat Islam bisa menjadi simbol pemersatu di antara kelas-kelas sosial masyarakat Hindia yang diciptakan politik kolonial.

Tapi, simbol dan spirit perlawanan itu perlahan memudar, terutama setelah pemerintah kolonial, atas saran Snouck Hurgronje, lebih menoleransi praktik-praktik keislaman selama umat Islam tak menyentuh soal-soal politik. Sejak paruh terakhir Abad ke-19, terutama setelah kebijakan Politik Etis diterapkan Kerajaan Belanda di tanah Hindia pada 1870, para pemimpin Islam semakin kooperatif kepada penguasa kolonial. Sebagiannya bahkan bergantung kepada bantuan keuangan Gubermen (pusat kekuasaan kolonial di Batavia) dan memandang mereka sebagai penguasa sah yang mesti ditaati.

Gerakan “komunisme Islam” lahir dan tumbuh besar dalam kondisi tersebut. Dalam komunisme, mereka seperti menemukan mutiara yang hilang dari simpanan kekayaan Islam. Mutiara itu kemudian mereka gunakan untuk menekan panel “ON” agar Islam kembali aktif sebagai “agama perlawanan”; “agama protes”.

Bagi Misbach, komunisme adalah alat atau ilmu yang bisa membantu umat Islam memahami realitas sosial-politik saat itu. Dengan komunisme, ajaran universal Islam tentang keadilan mendapatkan wadah partikularnya dalam perjuangan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Jalan, batu sandungan, dan kerikil pergerakan kemudian bisa dipetakan. Siapa kawan seiring dan lawan di hadapan bisa diketahui, sehingga demarkasi itu menjadi teramat terang. Misbach dan gerakannya melawan kolonialisme dan kapitalisme serta siapa pun yang membiarkan, membantu, dan bersekongkol dengan keduanya.

“Dengan komunisme itulah yang ditakuti oleh segenap kaum uang di seluruh dunia. Seumpama umat Islam di Hindia sudah menucup ilmu komunisme sudah tentu kaum uang di Hindia banyak yang sama mengulum jari; itu seharusnya kita. Islam akan menggunakan itu ilmu buat mencapai kemerdekaan dari yang sudah beratus tahun diperbudak oleh kaum uang, seperti dawuh Tuhan dalam Qur’an yang artinya kira-kira begini ‘Cinta kepada dunia ini kepalanya segenap kesalahan’,” tulis Misbach di Islam Bergerak (ejaan diperbarui oleh redaksi).

Dari penjelasan Syamsul, dan juga tulisan-tulisan Misbach yang dikutip di dalam buku ini, Misbach dan pendukungnya tak banyak membahas persoalan ontologi atau kosmologi dari marxisme dan komunisme dalam kaitannya dengan Islam (di mana menurut Syamsul ini menjadi titik penjauh antara Islam dan komunisme). Jika membaca kutipan tulisan Misbach di atas, kita setidaknya bisa mengatakan bahwa kesadaran ontologis dan kosmologis Misbach tetaplah Islam. Komunisme memberinya jalan untuk membumikan kesadaran itu dalam laku politik pergerakan: “melawan kaum uang” (kapitalis) dan “mencapai kemerdekaan” (dari kolonialis). “Ilmu Komunis kami yakin dan mengetahui betul termasuk dalam cita-citanya agama Islam,” tulis Misbach dalam artikel berbeda di Islam Bergerak. Tulisan lain oleh Soerjosasmojo, aktivis komunis putihan, di Islam Bergerak mengatakan, “Lain daripada itu Komunisme sebenarnya bukan kepercayaan dan bukan pula agama, tapi hanyalah peraturan-peraturan bersama dan hidup bersama yang tidak sekali-kali bermaksud merusak pada percayaan ataupun agama.”

Perlu juga ditambahkan, pembahasan dalam tulisan para tokoh pergerakan di awal Abad ke-20 sangat sederhana. Ini membuat kaum awam mudah memahami pikiran mereka dan bergerak. Ini karena mereka—meminjam konsep Ali Syari’ati tentang rausyan fikr—bukan sekadar ilmuwan yang asyik masyuk menggumuli ribuan teks di kamar tapi juga intelektual yang terjun ke tengah masyarakat dan menggerakkan mereka untuk melakukan perubahan. Takashi Shiraishi, yang menulis buku Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 karena terinspirasi tulisan-tulisan Misbach, mengatakan, “Di zaman pergerakan, pemimpin gerakan berpikir, menulis, dan berkata serta bertindak sebagai orang pertama. Dicerahkan oleh kata-kata dan perbuatan mereka, rakyat melihat dunia dan bergerak.”

Syamsul berpendapat “komunisme Islam” yang digerakkan Misbach dan kaum putihan Surakarta menciptakan sinkretisme Islam dan komunisme. Karena sinkretis, Syamsul—dan juga Soe Hok Gie dalam Di Bawah Lentera Merah—mengaku sulit membedakan apakah “komunisme Islam” ini komunis yang menjadikan Islam sebagai pemikat massa ataukah muslim yang menggunakan komunisme sebagai bahasa perjuangan. Sinkretisme ini kemudian menghasilkan sebuah identitas baru: “komunisme Islam”.

Dalam artikelnya, “Islamisme dan Komunisme” di Medan Moeslimin, Misbach menyatakan, “Begitu juga sekalian kawan kita yang mengakui dirinya sebagai seorang komunis, akan tetapi mereka masih suka mengeluarkan pikiran yang bermaksud akan melenyapkan agama Islam, itulah saya berani mengatakan bahwa mereka bukannya Komunis yang sejati atau mereka belum mengerti tentang duduknya Komunis; pun sebaliknya, orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak setuju adanya Komunisme, saya berani mengatakan bahwa ia bukan Islam yang sejati atau mereka belum mengerti betul tentang duduknya agama Islam.”

Misbach—juga Semaoen dan Tan Malaka—berpandangan benih komunisme mesti memiliki akar kokoh di tanah tempat ia ditebar. Di tanah Hindia, akar kokoh itu adalah Islam sebagai identitas komunal sekaligus sakral sebagian besar masyarakat. Dalam Di Bawah Lentera Merah, Soe Hok Gie juga percaya bahwa faktor keberhasilan gerakan Komunisme di dekade 1920-an adalah karena ia tumbuh ditopang akar yang kuat. “Suatu gerakan hanya mungkin berhasil bila dasar-dasar dari gerakan tersebut mempunyai akar-akarnya di bumi tempat ia tumbuh. Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya.”

Benih itu terus tumbuh dan akarnya semakin kokoh juga karena faktor berikut: kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang semakin menindas di Hindia. Politik Etis tampil bermuka dua. Di satu sisi, ia memberi kesempatan pendidikan bagi bumiputra, kebebasan pers dan berserikat. Di sisi lain, Revolusi Industri di negara-negara Eropa membawa liberalisasi ekonomi ke tanah koloni. Arus besar modal kapitalis kulit putih mengincar sumber daya alam dan tenaga kerja di negeri jajahan. Ini menciptakan tekanan berlapis terhadap kaum krama (sebutan untuk buruh, petani, dan orang tak berpangkat).

Persaingan bebas para kapitalis mengubah banyak tanah produktif rakyat menjadi perkebunan besar. Rakyat dipaksa menyewakan tanah mereka seharga f.66 selama 18 bulan sementara dalam kurun waktu yang sama perusahaan bisa mengeruk keuntungan minimal f.300. Jika menolak menyewakan tanah, rakyat mesti menjual hasil bumi mereka ke pemerintah kolonial. Buruh-buruh perkebunan menerima upah sangat minim 20 hingga 40 sen dengan catatan: jika mereka melakukan kesalahan, upah akan dipotong setengahnya. Perubahan fungsi banyak lahan persawahan menjadi perkebunan kemudian memicu bencana kelaparan di sejumlah wilayah di Jawa.

Ekspansi kapitalis di tanah Hindia kian menghimpit kaum krama yang sebelumnya sudah terjepit di antara kepentingan penguasa kolonial, bangsawan, dan priyayi. Kapitalis datang dengan iming-iming “insentif” bagi pegawai pemerintah dan penguasa kulit coklat yang berhasil mengintimidasi rakyat untuk menyewakan tanah mereka.

Himpitan lain datang dari semaraknya pungutan di Raad Agama, atau pengadilan agama. Institusi ini diisi oleh ulama pemerintah yang biasa disebut pengulu dan ketib. Ulama tak ambil pusing dengan kondisi mengenaskan tersebut. Selama bisa pergi haji—yang waktu itu prosesnya dipermudah oleh pemerintah kolonial—mereka sudah cukup puas dengan keadaan. Sinar Hindia—media SI yang redaksinya dikendalikan jurnalis-aktivis progresif Mas Marco Kartodikromo—melukiskan kondisi di Hindia saat itu sama dengan keadaan rakyat Perancis sebelum Revolusi 1789: rakyat ditindas oleh kaum uang, kaum penguasa, dan kaum agamawan.

Sinar Hindia juga mengkritik Politik Etis sebagai kemajuan semu. Kebijakan itu sebenarnya hanya ingin memekarkan imperialisme di Hindia dengan mencetak tenaga kerja terdidik yang cuma akan menjadi sekrup mesin produksi kapitalis. Dengan kata lain, Politik Etis hanya cara halus untuk menyuplai budak bagi kapitalisme.

Kebebasan pers di masa itu juga sama semunya. Pemerintah kerap memberangus media revolusioner yang mengkritik kebijakan mereka sementara membiarkan media kulit putih yang menyebarkan fitnah. Delik seperti persdelicten (pelanggaran pers) dan spreekdelicten (pelanggaran bicara) sering digunakan untuk menjerat para aktivis revolusioner. Buku ini mencatat sejumlah aktivis pergerakan yang dipenjarakan dengan dua jerat delik tersebut: Semaoen; Misbach; Achmad Dasoeki; dan Mas Marco. Keluar-masuk penjara sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Hanya pembuangan yang bisa memastikan mereka pergi untuk selamanya.

Itulah yang menimpa Misbach saat dia berurusan dengan polisi kolonial untuk ketiga kalinya. Misbach kala itu mendapatkan vonis pembuangan setelah dituduh menjadi aktor intelektual aksi teror (perusakan dan sabotase) yang terjadi di Surakarta pada akhir 1923. SR Surakarta dan PKI Cabang Surakarta (Misbach mendirikan dua organisasi ini berbasiskan massa eks SI Surakarta) menjadi tertuduh utama dalam insiden tersebut, antara lain karena sebelumnya beredar selebaran gelap provokatif bergambar palu, kepala manusia, dan arit. Koran-koran kulit putih dan organisasi rival sengit Misbach, seperti Boedi Oetomo, ikut menyebarkan tulisan yang bernada menuduh ulama komunis itu.

SR dan PKI Surakarta membantah ikut terlibat dalam aksi perusakan dan sabotase tersebut. Di pengadilan, pemerintah kolonial tak mengajukan bukti kuat. Vonis pembuangan pun bukan putusan pengadilan melainkan keputusan pemerintah. Ra’jat Bergerak (nama baru Islam Bergerak) menulis dalam editorialnya: “Kita mencari keselamatan umum, dan kita menjaga kepentingan orang banyak. Sebab itu, butalah kalau orang menuduh kita… bom-boman, bakaran enz (dan lain-lain—red). Sungguh bom-boman dan bakaran itu tentu bukan buah usaha kita kaum pergerakan, tetapi buahnya kegelapan pikiran orang karena kejengkelan hati yang tidak bisa terlahir.”

Dalam pembuangannya, Misbach masih bisa mengorganisasi orang dengan mendirikan SR Manokwari. Dia juga mengirimkan tulisan ke medianya di Surakarta. Dalam tulisan dari Manokwari ini, dia mencoba menjelaskan hubungan Islam dan Komunisme. Tapi, itu tak berlangsung lama. Pada tahun kedua masa pembuangannya, pemerintah mengabarkan Misbach meninggal karena malaria. Tan Malaka tak sepenuhnya percaya dengan sebab kematian itu karena informasi hanya berasal dari pihak pemerintah.

Sepeninggal Misbach, gerakan “komunisme Islam” diteruskan pendukung dan muridnya. Sebagian mereka berasal dari kalangan santri, seperti Achamd Dasoeki, Haroenrasjid, Sjarief, dan Koesen. Mereka membetuk Moe’allimin, perkumpulan mubalig revolusioner yang bersama SR dan serikat-serikat buruh terus melancarkan aksi-aksi massa. Sebagian lainnya datang dari kalangan buruh, seperti Moetakalimoen (Serikat Buruh Kereta Api dan Trem—VSTP) dan Partoatmodjo (Persatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh—PPKB). Nama terakhir juga pengelola Bale Tanjo, semacam pusat informasi rakyat yang berkantor di rumah Misbach di Kauman.

Tapi, gerakan ini melemah karena kehilangan figur agamawan revolusioner kharismatik seperti Misbach. Antiklimaks terjadi setelah pemberontakan gagal pada 1926 dan 1927 di sejumlah wilayah di Jawa—dan juga Batavia. Pemerintah kolonial memberangus gerakan ini dan PKI pada umumnya. Kader-kader SR, Moe’allimin, dan PKI ditangkapi. Jumlahnya mencapai 13.000 orang. Sebagian kemudian ditembak mati, dipenjara, dan lainnya (sekitar 1.300 orang), termasuk Mas Maco, dibuang ke Digul di Papua.

Praktis, setelah pemberontakan ini, gerakan “komunisme Islam” mati. Syamsul menyebut periode ini dengan “fase gerakan bawah tanah”. Meskipun disebut demikian, tak pernah ada lagi figur yang bisa menggantikan Misbach. Panggung pergerakan nasional setelahnya diisi nasionalis sekuler, seperti Sukarno dan Mohammad Hatta. Aktivis komunis yang datang belakangan juga tak memiliki akar kuat dalam pendidikan pesantren.

Membaca buku ini, cita-cita Misbach memadukan Islam dan komunisme tampak bukan sebuah utopia. “Komunisme Islam” memang bukan organisasi. Misbach sendiri menyebut gerakannya “Islam revolusioner”. Tapi, representasi gerakan ini dalam organisasi seperti SATV, Sarekat Ra’jat Surakarta, dan Moe’allimin nyata memiliki massa yang jumlahnya melampaui massa PKI pada masa tersebut—dan ini diakui sendiri oleh Semaoen. Sebagian besar mereka adalah kaum putihan: kalangan santri. Belum lagi keberadaan media massa mereka seperti Islam Bergerak (Ra’jat Bergerak) dan Medan Moeslimin.

Semua itu menunjukkan gerakan ini riil dan menorehkan catatan dengan tinta tebal pada sejarah pergerakan Indonesia. Syamsul bahkan menyebut gerakan ini kemudian memengaruhi pergerakan Islam untuk mengambil sikap non-kooperatif kepada penguasa kolonial dan berpihak kepada kaum krama.

Selain itu, membaca buku ini tak urung memunculkan ironi. Jika Carlyle mengatakan “manusia besar” seringkali melampaui zamannya, sehingga pemikirannya baru dipahami dan dihargai di masa depan, Hadji Moehammad Misbach masih menanti zamannya datang hingga hampir satu abad setelah kematiannya. Islam dan komunisme diposisikan bertentangan hingga kini. Muslim Indonesia masih menganggap komunisme setan dari kerak neraka, yang bahkan lebih berbahaya daripada “kaum uang” sementara aktivis kiri seperti alergi dengan simbol dan tradisi keislaman.

Dalam artikel pamungkas, “Nasihat”, yang diterbitkan Medan Moeslimin pada 1926, Misbach menulis:

“Hai saudara-saudara! Ketahuilah! Saya seorang yang mengaku setia kepada agama, dan juga masuk dalam lapangan pergerakan komunis, dan saya mengaku juga bahwa tambah terbukanya pikiran saya di lapang kebenaran atas perintah agama Islam itu, tidak lain ialah dari sesudah saya mempelajari ilmu komunisme, hingga sekarang saya berani mengatakan juga bahwa kalutnya keselamatan dunia ini tidak lain hanya dari jahanam kapitalisme dan imperialisme yang berbudi buas itu saja, bukannya keselamatan dan kemerdekaan kita hidup dalam dunia ini saja, hingga kepercayaan kita hal agama pun berusak juga olehnya.”[]

1Sejak Tjokroaminoto bersedia mengubah AD/ART SI demi mendapatkan pengesahan pemerintah Hindia Belanda pada 1916, SI mengambil sikap kooperatif. Baru mulai 1923, SI mengambil sikap non-kooperatif dan berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) yang berhaluan “Pan-Islam”. Langkah ini diputuskan antara lain karena SI semakin kehilangan pendukungnya yang memilih menjadi anggota SI Merah pimpinan Semaoen atau Sarekat Ra’jat (SR) Hadji Misbach.