Andre Vltchek meninggal dunia 22 September 2020. Jurnalis Amerika ini banyak menulis tentang Indonesia. Salah satunya Saya Terbakar Amarah Sendirian! hasil wawancaranya dengan Pramoedya Ananta Toer. Berikut kami nukilkan bagian tentang sastra dari buku tersebut.

Andre Vltchek: Bung adalah penulis Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Apakah karya-karya sastra Bung membawa dampak pada bangsa ini?

Pramoedya Ananta Toer: Ada sekelompok anak muda yang menamakan dirinya “Pramis” (tertawa). Kelihatannya cukup ada dampaknya. Bahkan Gus Dur, setelah membaca karya saya “Tetralogi Buru”, menyatakan bahwa karya saya itu bisa menjadi bacaan wajib. Namun demikian, di Indonesia orang masih saja membicarakan tentang pribadi saya, bukan karya saya. Sebagai penulis, saya tidak selalu diakui. Banyak sekali buku tentang karya sastra Indonesia yang bahkan tidak mencantumkan nama saya.

Saya mendokumentasikan apa yang sudah ditulis mengenai saya di sini dan di luar negeri. Saya mengumpulkan dan menyimpannya setiap tahun. Bahkan saya suka membuat statistik. Biasanya mencapai 600 sampai 1.000 halaman setiap tahun. Sebagian dokumentasi saya juga pernah disimpan di Library of Congress di Amerika Serikat. Ceritanya begini: Dua tahun yang lalu ada suatu gerakan pemuda Islam yang mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan karya saya. Mereka berniat untuk merampas dan menghancurkan semuanya. Akhirnya semua dokumentasi itu diselamatkan oleh Kedutaan Amerika, yang membawa semua dokumen itu ke kedutaan. Ketika situasi sudah tenang kembali, mereka mengembalikannya kepada saya, tapi sudah berantakan, tidak urut lagi. Kata mereka, mereka membuat copy dari semua dokumentasi tersebut dan mengirimkannya ke Library of Congress.

Sepanjang pengetahuan saya, Bung hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam menulis. Bahasa Indonesia merupakan suatu bahasa yang indah, tapi apakah cukup kaya? Apakah bahasa ini cukup baik untuk menulis novel?

Bahasa Indonesia jadi brengsek sekarang ini, apalagi kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh media massa. Kalau mereka tidak menemukan padanan suatu kata, maka mereka langsung menggunakan bahasa Inggris. Kan brengsek jadinya dan tidak berkarakter. Salah satu bahasa yang saya kagumi adalah bahasa Jepang.

Namun demikian kalau untuk menulis, menurut saya, bahasa Indonesia sudah cukup baik. Kalau saya tidak bisa mengekspresikan diri dalam bahasa Indonesia, saya pakai bantuan beberapa kata-kata dari bahasa Jawa. Bagaimana lagi? Sebagai contoh, Komisi Istilah tidak punya pengaruh dan tidak bisa membuat peraturan yang menjaga kemurnian bahasa Indonesia. Dalam masa penjajahan Jepang, komisi ini sangat efektif karena didukung oleh penguasa Jepang, yang melarang penggunaan bahasa musuhnya. Tapi saat ini komisi ini sangatlah pasif.

Orang tidak peduli akan perkembangan bahasanya sendiri. Hal ini dianggap sepele saja. Saya pernah menulis tentang sejarah bahasa Indonesia, tapi sayang naskahnya termasuk naskah yang dibakar pada masa rezim ini. Saya tidak pernah bisa menuliskannya lagi. Seperti yang Anda tahu, menulis itu sulit untuk diulang.

Bangsa ini berpenduduk 200 juta jiwa. Selain Bung, apakah ada penulis, pembuat film, atau seniman lain yang menyerukan moralitas tinggi untuk bangsa ini dan menjadi simbol oposisi?

Tidak ada. Seorang penulis muda yang saya masih bisa baca karyanya, paling tidak 5-7 halaman, adalah Seno Gumira Ajidarma, tapi jangan lupa dia dibesarkan di luar negeri, di Amerika Serikat. Pandangan-pandangannya lebih demokratis daripada yang lain. Tapi saya tidak pernah bisa baca karya penulis-penulis Indonesia generasi terdahulu. Bukan berarti saya sombong, tapi memang begitu kenyataannya.

Setiap bangsa yang besar, seperti Cina, India, Rusia, Amerika Serikat, Brasil, dan Jepang memunyai penulis terkenal yang tidak terhitung jumlahnya. Nigeria, negara yang memunyai masa lalu sama brutal dan kompleksnya dengan Indonesia menghasilkan penulis sastra yang mendunia, seperti Soyinka, Acebe, dan Habila, termasuk suara-suara baru yang berani, seperti Chimamanda Ngozi Adichie. Mengapa Indonesia dewasa ini tidak bisa melahirkan novelis dan penyair besar? Mengapa hanya Bung yang bisa menjadi penulis yang berpengaruh di Indonesia?

Situasi di sini sangat berbeda. Pengalaman hidup kebanyakan penulis Indonesia sangatlah berbeda dengan pengalaman hidup saya. Sepanjang hidup saya berjuang. Awal-awalnya berjuang melawan penjajah Jepang dan kemudian saya berjuang dalam masa revolusi. Saya sangat kagum dengan idealisme Soekarno. Nation dan character building. Para penulis seharusnya punya tanggung jawab moral yang tinggi untuk bangsanya. Mereka tidak bisa hanya menulis semaunya saja. Saya sadar akan hal itu sejak awal, dan itulah yang membedakan saya dengan penulis lainnya.

Apakah agama dan kepatuhan berkonfrontasi langsung dengan kreativitas?

Kalau saya jawab pertanyaan Anda dengan jujur, maka akan banyak orang yang marah…

Delapan naskah Bung yang tak ternilai telah dihancurkan oleh militer. Apakah ada trauma atas kejadian itu?

Penghancuran naskah tersebut adalah hal yang paling menyakitkan dan sangat traumatis. Saya masih merasakan kepedihan itu sampai sekarang. Kalau saya ingat apa yang terjadi, saya masih merasa sangat kesakitan, terutama karena saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa menulis kembali buku-buku itu. Tapi pada saat itu saya sudah di dalam tahanan, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan naskah-naskah itu. Naskah-naskah tersebut belum diterbitkan pada saat itu, karena pada saat itu saya dituduh komunis dan penerbit Indonesia takut untuk menerbitkannya.

Naskah apa saja yang waktu itu dihancurkan?

Serial Kartini, tiga buku, dan satu kumpulan tulisan asli Kartini yang tersebar di majalah-majalah Belanda, dan juga tulisan dia yang menggunakan nama ayahnya karena dia masih di bawah umur. Kemudian sebuah buku mengenai sejarah bahasa Indonesia. Dua volume lanjutan dari buku Gadis Pantai. Tapi sayang saya tidak ingat lagi satu naskah yang kedelapan.

Bagaimana reaksi Bung terhadap aksi barbar ini?

Apa yang mereka lakukan terhadap buku-buku saya merupakan pembunuhan karakter. Sekarang saya hanya merasa kasihan kepada orang-orang yang melakukan hal itu, karena itu hanya menunjukkan betapa rendah budayanya. Saat itu saya menganggapnya tantangan terhadap pribadi saya, dan saya menjawabnya dengan terus menulis di penjara. Tulisan saya merupakan jawaban dan menunjukkan kepada mereka bahwa budaya saya lebih tinggi daripada mereka. Begitulah saya melawan mereka. Saya tidak tahu bagaimana orang lain berjuang, tapi itulah yang saya lakukan. Saya selalu diajarkan untuk selalu berjuang, dan hal inilah yang membuat saya masih hidup sampai sekarang! Banyak teman-teman saya yang sudah tidak ada lagi sekarang.

Apa dampak pengalaman ini terhadap kehidupan kreatif Bung? Apakah ada kemarahan yang Bung pendam setelah menjalani kehidupan di dalam tahanan dan kamp konsentrasi, juga setelah naskah-naskah Bung dibakar oleh rezim ini?

Saya tidak marah sama sekali. Saya benar-benar melihatnya sebagai contoh betapa rendahnya budaya bangsa saya. Dan saya menggunakan tulisan-tulisan saya untuk memperlihatkan bahwa budaya saya jauh lebih tinggi. Tulisan saya merupakan serangan balik! Saya tidak pernah menyerah, sampai sekarang. Jurang komunikasi antara saya dengan orang lain di Indonesia terkadang terlalu besar. Suatu kali saya dipanggil ke Kejaksaan Agung. Orang yang menemui saya bicara sampai dua jam, menghabiskan bercangkir-cangkir kopi, tapi saya tidak mengerti apa maksudnya. Baru setelah dua jam dia berkata: “Pak Pram, kami dari Kejaksaan Agung ingin agar Bung berubah sedikit saja.” Saya menjawab: “Lo, yang membuat saya begini, kan, bangsa saya sendiri. Kalau mereka mau saya berubah, ya, mereka juga harus berubah dong. Dan kalau setelah ini Anda mau panggil saya lagi, saya tidak akan datang. Kalau perlu, silakan Anda datang ke rumah saya.”

Bagian pertama Gadis Pantai berakhir dengan nenek Bung meninggalkan keraton, di mana dia dihina dan dipermalukan. Bagaimana kelanjutan kisah ini, apa yang Bung tulis di bagian II dan III novel ini?

Ceritanya berlanjut dengan hubungan antara nenek dan ibu saya, juga termasuk kesaksian saya sendiri.

Gadis Pantai agaknya merupakan novel Bung yang paling berani mendefinisikan apa itu Jawanisme dengan gaya yang puitis dan lembut. Novel ini menggambarkan kultus kepatuhan dan hirarki.

Benar sekali. Itu adalah kritik saya terhadap Jawanisme. Saya sangat anti-Jawanisme.

Bukan hanya kritik, banyak pula digambarkan cinta dan pengertian tentang Jawa dan budayanya. Apakah memang ditujukan untuk hanya menjadi kritik ataukah juga merupakan suatu penghargaan?

Apakah Anda melihatnya demikian? Dari berbagai bentuk budaya Jawa, yang saya suka cuma gamelan (tertawa). Saya tidak suka tarian Jawa, saya lebih suka tarian Flamenco (tertawa).

Ketika membaca buku Gadis Pantai di luar negeri, saya merasa bahwa memang bukan hanya kritik atas budaya Indonesia ataupun Jawa…

Tapi memang begitu adanya. Orang Jawa hanya tahu bagaimana kerja dan patuh. Mereka tidak peduli apakah mereka diperas dan siapa yang memeras mereka. Mereka hanya bekerja. Jadi, sebagai bangsa, pada akhirnya mereka hanya punya satu mimpi atau cita-cita. Bagaimana supaya tidak usah bekerja lagi. Tapi kenyataannya mereka tetap bekerja dan bekerja. Semakin lama mereka bekerja, semakin berat kerja mereka, dan semakin diperas. Saya sudah menulis tentang kehidupan orang Jawa kelas bawah di dalam buku saya Cerita dari Blora, walaupun pada saat itu saya belum bisa melihat situasinya secara menyeluruh seperti yang saya lihat sekarang. Pada saat itu saya hanya menuliskan apa yang saya lihat saja.

Ngomong-ngomong, Cerita dari Blora sudah diterbitkan di Amerika. Buku Gadis Pantai juga baru diterbitkan bulan lalu di Yunani. Saya gembira sekali.

Ketika menulis “Tetralogi Buru”, apakah keseluruhan konsep ceritanya sudah ada di kepala atau Bung menulisnya satu per satu? Apakah idenya datang ketika Bung berada di Buru?

Sebelum dikirim ke Buru saya sudah punya konsep untuk “Tetralogi” dan sudah berniat menulis. Kertas kerja serial novel ini sangat luas. Sebagian dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Ceritanya begini: suatu hari datang seorang profesor dari Universitas Leiden menemui saya dan meminta saya untuk mengajar di Universitas Res Publica. Saya jawab: “Bagaimana saya bisa mengajar di universitas kalau SMP saja saya tidak tamat?!” (tertawa). Tapi dia memaksa saya terus dan akhirnya saya terima juga. Ketika di depan kelas, saya tidak tahu harus bagaimana mengajar mereka. Akhirnya saya punya ide. Saya minta mahasiswa-mahasiswa saya untuk mempelajari suratkabar dimulai dari awal abad dan buat kertas kerja untuk setiap era di dalam sejarah. Naskah kerja inilah yang memberikan ide untuk konsep serial novel saya “Tetralogi Buru”. Dengan menggunakan kertas kerja mahasiswa saya tersebut saya juga bisa menulis buku Sang Pemula. Dengan konsep di kepala dan kertas kerja mahasiswa tersebut semuanya menjadi mudah, tinggal duduk di depan mesin tik saja.

Bagaimana cara Bung menulis? Apakah Bung pakai pena atau mesin tik? Berapa kali Bung menulis kembali naskah-naskah Bung?

Saya pakai mesin tik, dan kalau menulis sekali jadi, tidak pernah ada penulisan kembali. Begitulah saya berkreasi: hanya dalam satu kali tulis saja, tidak pernah menulis kembali. Dan setelah buku itu diterbitkan, saya tidak pernah membacanya lagi. Kalau saya baca kembali maka selalu saja ada keinginan untuk mengubah sesuatu (tertawa). Tapi di kamp kerja paksa Buru saya harus menggunakan pena.

Pada usia berapa Bung memutuskan menjadi penulis?

Saya mulai menulis di tahun 1947, karena pada saat itu saya harus membiayai adik-adik saya. Pada saat itu saya menulis seperti orang gila untuk mendapatkan uang. Saya tidak bisa kerja yang lain selain menulis (tertawa). Bisa dikatakan bahwa saya menulis untuk makan. Dari sejak awal kelihatannya pembaca menyukai tulisan-tulisan saya, jadi, ya, saya teruskan.

Ngomong-ngomong, sebentar lagi karya-karya awal saya dahulu akan segera diterbitkan lagi. Saya bahagia kalau mereka menerbitkan kembali buku-buku lama saya, mungkin karena saya sudah tidak bisa menulis lagi. Tapi tidak tahu kenapa, ya, mungkin karena saya terlalu banyak merokok barangkali? (tertawa)

Bagaimana kebiasaan Bung menulis? Di siang hari atau di malam hari? Apakah Bung punya jadwal untuk menulis?

Saya tidak pernah punya jadwal dan saya menulis kapan saja saya mau. Kalau saya sedang tidak ingin menulis, ya, saya tidak menulis, mudah saja. Saya tidak pernah memaksa diri saya sendiri untuk menulis. Tidak ada kerja paksa terhadap diri saya sendiri.

Apakah Bung orang yang berdisiplin? Rata-rata, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menulis satu novel?

Saya orang yang sangat tidak disiplin. Saya menulis semaunya, kapan saja, dan itu membuat saya merasa bebas. Itu sebabnya saya tidak pernah mendisiplinkan diri saya sendiri pada saat menulis novel. Semua tergantung sama semangatnya. Tidak pernah ada program. Jadi saya tidak bisa mengatakan berapa lama untuk menulis sebuah novel. Lain-lain untuk setiap buku.

Apa saja yang bisa menjadi inspirasi Bung? Bagaimana prosesnya sampai mendapat semangat untuk menulis? Apakah pada saat Bung jalan-jalan, pada saat merokok, pada saat minum kopi? Apakah sulit duduk di depan mesin tulis dan menulis buku?

Saya mendapatkan inspirasi dari kehidupan. Ketika sesuatu menyinggung saya atau membuat saya marah, saya mendapatkan inspirasi untuk melawan. Menulis buat saya adalah perlawanan. Di semua buku saya, saya selalu mengajak untuk melawan. Saya dibesarkan untuk menjadi seorang pejuang.

Apakah Bung pernah dinominasikan mendapatkan penghargaan Nobel untuk karya sastra?

Tentu saja. Hampir setiap tahun saya masuk nominasi. Tidak mengherankan, karena karya-karya saya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tapi saya tidak pernah mengharapkan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kalau dapat, ya, diterima, walaupun kalau dapat saya juga tidak tahu apakah saya bisa pergi untuk menerima penghargaan itu. Saya sudah tua sekarang ini. Baru-baru ini saya mendapat undangan untuk menerima penghargaan di Norwegia bulan depan (Juni 2004—ed) untuk bidang sastra, tapi saya tidak bisa pergi karena kesehatan saya tidak memungkinkan.

Apakah penghargaan Nobel memunyai arti bagi Bung, ataukah Bung hanya memandang penghargaan tersebut sebagai penghargaan subjektif, konservatif, dan Eropa-sentris?

Buat saya tidak ada artinya apa-apa, mungkin itu sebabnya mengapa saya tidak terlalu mengharapkan untuk mendapatkannya. Kalau dapat penghargaan seperti itu, berarti buku-buku Anda lebih banyak laku. Dan kalau saya mendapatkan hadiah uang, saya akan menggunakannya untuk menyelesaikan proyek penulisan ensiklopedia saya. Saya sudah mengumpulkan materi sepanjang empat meter, tapi saya belum bisa menyelesaikannya. Saya mencoba untuk tidak terlalu mengharapkan apa-apa dari dunia luar. Saya belajar untuk mengandalkan diri saya sendiri. Bahkan saya tidak pernah minta apa pun dari orang tua saya sendiri.

Apakah Bung pernah mencoba menulis kembali naskah-naskah yang dulu dihancurkan?

Tidak pernah. Saya hanya bisa menulis sekali saja. Keadaan dan perasaan yang dibutuhkan untuk menulis, kan, tidak bisa diulang kembali.

Baiklah, secara jujur apa sebetulnya perasaan Bung terhadap budaya dan masyarakat Jawa? Kita telah membicarakan hal ini selama berhari-hari, tapi saya merasa masih banyak hal yang Bung pendam. Bung seperti hanya menyoroti aspek-aspek negatifnya saja. Tapi bagaimanapun juga Bung adalah seorang penulis Indonesia asli. Semua yang Bung tulis adalah mengenai Indonesia. Bahkan pada saat membicarakan kejadian yang sangat buruk tentang budaya ini di masa lalu maupun sekarang ini, apakah perasaan Bung masih campur aduk antara kesakitan dan cinta? Ataukah hanya tinggal kesakitan dan kemarahan saja yang tinggal?

Ketika mengalami ketidakadilan, saya tidak merasa marah. Tapi saya menyadari bahwa budaya saya jauh lebih tinggi daripada mereka yang membuat ketidakadilan itu. Sampai sekarang saya masih merasa seperti ini. Ketika saya menerbitkan Hoa Kiau di Indonesia, saya langsung dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan mereka memenjarakan saya tanpa lewat pengadilan.

Kalau bicara cinta, sejak muda saya sudah lakukan semuanya untuk Indonesia. Banyak orang yang menganjurkan agar saya tinggal di luar negeri saja, tapi akar saya di sini. Saya tidak bisa hidup di luar negeri, meskipun mungkin kalau saya tinggal di Amerika saya akan dibayar 2.000 sampai 5.000 dollar sekali bicara (tertawa).

Tapi sementara Bung masih tinggal di Indonesia, kelihatannya Bung benar-benar tinggal di dalam dunia Bung sendiri…

Saya masih berpikir tentang Indonesia sepanjang waktu, itulah mengapa saya masih merasa kesakitan yang luar biasa. Saya tidak punya organisasi ataupun media. Jadi, ya, begini ini, dideritakan sendiri. Dan saya sudah tidak bisa menulis lagi. Saya hanya bisa banyak bicara dan mengeluarkan unek-unek saya kalau ada tamu seperti Anda ini.

Apakah Bung setuju dengan pendapat bahwa hal paling luar biasa yang bisa dilakukan oleh seorang penulis untuk bangsanya adalah ketika ia bisa mengungkapkan bagian paling kelam bangsanya itu?

Tidak, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Saya selalu melihat dunia ini secara dialektik. Jadi saya tidak pernah menggambarkan kejelekannya saja, tapi juga kebaikannya. Kalau saya gambarkan keburukannya saja, mungkin saya bisa sakit (tertawa).

Apakah Bung suka terbangun di malam hari dengan keinginan untuk menulis sesuatu yang mungkin terlupakan?

Biarpun ada keinginan itu, saya sudah tidak punya kekuatan untuk menulis atau memperbaikinya lagi. Saya benar-benar sudah tidak bisa menulis lagi, bahkan satu kalimat pun. Saya ini sudah seperti kentongan yang bunyi kalau dipukul saja. Dan jangan lupa, tahun depan saya akan berusia 80 tahun, itu juga kalau saya masih hidup. Saya tahu bahwa ada orang seperti Chomsky yang hampir seusia saya tapi masih sangat aktif, tapi mereka kan tidak mengalami penderitaan seperti yang saya alami.

Siapakah figur di bidang sastra atau filsafat yang memengaruhi tulisan Bung? Siapakah yang paling Bung kagumi?

Ketika masih muda, saya membaca pemikir-pemikir Yunani, dari mulai Aristoteles sampai Sokrates. Setelah itu, saya tidak mengikuti pemikir-pemikir lainnya, karena sudah bosan. Tapi saya termasuk dipengaruhi oleh Maxim Gorki dan John Steinbeck. Saya suka realisme sosialis, karena itu suatu realisme yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab sosial.

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya bisa selamat dari Buru karena pengawasan dunia internasional. Oleh karena itu, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih saya kepada masyarakat dunia internasional. Bahkan keluarga saya juga disokong oleh dunia internasional, oleh beberapa orang-orang hebat, termasuk Gunter Grass. Pernah suatu saat Gunter Grass menghimbau Pemerintah Indonesia untuk membebaskan saya, tapi hasilnya dia malah diusir dari negeri ini. Pada tahun 1999 saya bertemu dengan Gunter Grass di Jerman. Ketika saya pulang ke Indonesia setelah bertemu dengannya, saya baru tahu kalau dia baru saja mendapatkan penghargaan Nobel untuk karya sastra.

Dalam bahasa apa Bung membaca buku Maxim Gorki?

Saya membacanya dalam bahasa Inggris dan Belanda, tapi edisi bahasa Inggris yang diterbitkan di Moskwa.

Apakah Bung seorang Marxis?

Bukan, saya bukan Marxis, tapi “Pramis” (tertawa). Saya tidak pernah menganut suatu ajaran apa pun, saya hanya mengikuti ajaran saya sendiri. Belajar dari pengalaman hidup sendiri. Tapi saya percaya pada keadilan dan kesetaraan sosial.

Apakah Bung benar-benar tidak akan menulis buku lagi?

Ya, tentu saja. Saya memang sudah tidak mampu lagi untuk menulis buku. Saya menyadari delapan tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2000 saya kena stroke ketika sedang bekerja di kebun. Saya sedang bekerja di kebun selama satu jam ketika tiba-tiba turun hujan sangat deras. Saya pergi ke gubuk dan tidur di sana. Ketika saya membuka mata, seluruh dunia kelihatan berwarna ungu dan saya kehilangan semua kekuatan saya. Ketika saya mencoba untuk meneruskan mencangkul, saya tidak bisa mengangkat cangkul itu. Hilang sudah semua kekuatan saya.

Saya sudah tidak bisa menulis lagi. Banyak sekali surat-surat yang datang dari seluruh penjuru dunia, tapi saya tidak bisa menjawabnya.

Tidak juga menulis artikel untuk koran dan majalah?

Sekarang ini saya hanya membuat filing saja. Yang akan saya terbitkan dalam waktu dekat hanyalah koleksi surat-menyurat saya. Di masa lalu saya menulis surat ke berbagai orang penting, termasuk kepada Presiden Clinton, tapi saya tidak bisa menemukan surat itu sekarang. Saya juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat ensiklopedia negara kepulauan Indonesia yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang desa-desa, kota, sungai, gunung, laut, dan lain-lain, tapi saya juga tidak bisa menyelesaikan proyek ini.

Kalau Bung masih punya kekuatan menulis, topik apa yang akan Bung tulis?

Saya sudah tidak ingin menulis lagi. Saya hanya tinggal menunggu hari akhir saja. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya tinggal bicara saja dan mereka yang akan menuliskannya, tapi saya tidak biasa dengan kerjasama dengan orang lain. Saya pikir sudah cukup yang saya perlu katakan. Satu hal yang masih sangat membuat saya sedih, dan karenanya saya setuju menulis buku ini dengan Anda, adalah tentang kondisi negara Indonesia yang sudah sangat buruk ini. Sangat jauh dari cita-cita saya semasa kecil.

Namun demikian, walaupun saya sudah tidak bisa menulis lagi, tandatangan jalan terus, tapi tandatangan bon! (tertawa)[]

(Dinukil dari: Pramoedya Ananta Toer, Andre Vltchek, Rossie Indira, Saya Terbakar Amarah Sendirian!, 2006, [Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia], hlm. 67-82)

* Wawancara berlangsung selama empat bulan sejak Desember 2003

Andre Vltchek: Sarkasme Tegangan Tinggi

Oleh Irman Abdurrahman

KABAR duka itu datang pada Selasa, 22 September 2020. Andre Vltchek, jurnalis Amerika kelahiran Rusia, meninggal dunia. AP dan Hurriyet memberitakan Andre meninggal saat tiba di Istanbul dalam perjalanan dari Samsun, sebuah provinsi di tepi Laut Hitam di Turki.

Saya sempat mewawancarai Andre pada akhir 2018 untuk sebuah konten YouTube. Dia kerap wara-wiri ke Indonesia. Istrinya, Rossie Indira, adalah orang Indonesia.

Tapi, Andre tak pernah bisa menetap. Gairahnya ada di jalanan, dari satu tempat ke tempat lain; dari satu negara ke negara lain; dari satu benua ke benua lain. Dia mengatakan kepada saya, dia warga internasional.

Di antara jurnalis dan analis Barat yang mengamati Indonesia, Andre tampak paling berbeda. Dia menulis negeri ini dengan nada kelam. Sarkasme dalam tulisannya bertegangan tinggi.

Dia, misalnya, pernah menulis kota-kota di Indonesia sebagai “kota fasis” atau “neraka di bumi”. Sebab, yang kaya makin berjaya dan yang papa makin sengsara.

Dia mengatakan, setelah Indonesia merdeka tujuh dekade, sebagian besar rakyatnya tak dapat apa-apa. Semua kekayaan negeri ini masuk kantong para elite, baik lokal-nasional maupun internasional.

Tapi anehnya, rakyat Indonesia tak sadar mereka tengah ditindas. Ketika orang-orang di belahan dunia lain makin mencemooh kapitalisme, di Indonesia, kata Andre, kapitalisme justru makin dicintai dan dikagumi dengan “sangat serius”.

Dalam suatu kesempatan obrolan santai, dia mengeluh selalu lelah dan tak enak badan jika datang ke Indonesia. Saya tanya kenapa bisa demikian? Dia menjawab, itu karena seluruh keberadaannya dibenci dan dianggap ilegal oleh Indonesia. Dia ateis, komunis, dan separuh keturunan Cina, dan semua hal itu, menurut dia, “diharamkan” di Indonesia.

Andre tampaknya tak pernah basa-basi. Dia selalu jujur dengan pikiran dan pendapatnya, termasuk ketika menulis laporan jurnalistik yang orang bilang harus steril dari opini.

Beberapa opini dalam tulisannya menurut saya berlebihan (overstatement), atau tegangan sarkasmenya kelewat tinggi. Tapi, dengan cara seperti itu, Andre justru mengetuk pikiran kita keras-keras. Hei, ada yang salah lho dengan negeri Anda. Gedoran itu membuat kita terbangun dari keterlenaan.

Titik pangkal “kejatuhan” Indonesia bagi Andre adalah tragedi 1965, yang dia istilahkan dengan “Hiroshima intelektual”. Maksudnya, sejak saat itu, Indonesia kehilangan kecerdasan, kehilangan kesadaran.

Sejak saat itu pula, menurutnya, Indonesia tak pernah menghasilkan pemikir kelas dunia. Bagi Andre, pemikir besar terakhir yang dimiliki Indonesia adalah Pramoedya Ananta Toer dan Presiden Abdurrahman Wahid.

Saya melihat kesamaan antara Andre dan Pramoedya, yang Andre sempat wawancarai selama empat bulan sejak Desember 2003. Keduanya menyimpan kekecewaan mendalam terhadap Indonesia.

Tapi, Pramoedya orang Indonesia sementara Andre bukan. Tampaknya kekecewaan Andre lahir dari prinsip internasionalismenya dan pengalamannya menyaksikan dampak buruk kolonialisme dan kapitalisme di banyak tempat di dunia, terutama di Nusantara.

Hampir seperempat dari usianya dia habiskan berkeliling Nusantara: dari Aceh, Timor Leste, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dia berbicara dengan banyak orang: dari Presiden sampai pekerja seks. Dari artis sampai pengemis.

Pengalamannya selama di Indonesia itu dia abadikan dalam sejumlah buku dan film dokumenter.

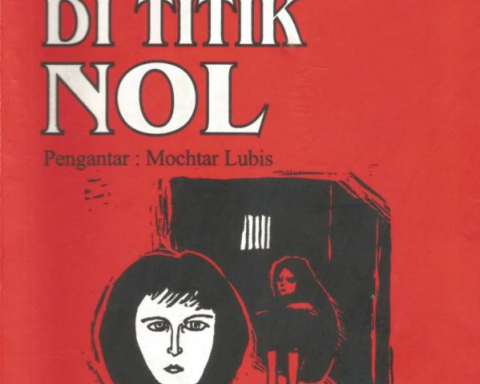

Dia menulis Indonesia: Archipelago of Fear (2012), yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Untaian Ketakutan di Nusantara. Lalu, ada Saya Terbakar Amarah Sendirian! (2006) yang merupakan hasil wawancaranya dengan Pramoedya. Buku terbarunya bersama Mira Lubis, New Capital of Indonesia (2020), merupakan hasil kujungannya ke Kalimantan. Dalam buku ini, Andre mengatakan proyek ibukota baru Indonesia adalah bukti bahwa elite negeri ini selalu siap sedia mengorbankan apa pun dan siapa pun demi profit dan kekuasaan.

Ada beberapa film dokumenternya yang merekam Indonesia. Dua di antaranya Terlena: Breaking of a Nation dan yang terbaru Downfall. Dalam film terakhir, Andre memotret bahwa sebenarnya rakyat Indonesia sudah lelah dengan para penguasa negeri mereka. Sudah muak dengan kapitalisme. Tapi, mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan karena ide-ide kritis terlarang selama beberapa dekade sejak 1965.

Selama hidupnya, pria kelahiran Leningrad (Andre tak mau menyebut kota ini dengan nama St Petersburg) 58 tahun lalu itu telah mengelilingi sekitar 140 negara. Dia pernah tinggal agak lama di Chile, Peru, Amerika Serikat, Meksiko, Vietnam, dan Indonesia.

Selain menulis buku dan membuat film, Andre menulis artikel di berbagai media, seperti Der Spiegel, Asahi Shimbun, dan The Guardian. Dia juga tampil di sejumlah televisi, melaporkan langsung sebuah peristiwa dari lapangan (biasanya wilayah konflik atau bencana) atau diwawancarai sebagai sumber, seperti di Press TV, RT, France24, CCTV, dan Al-Mayadeen.

Buku-bukunya yang lain antara lain Revolutionary Optimism, Western Nihilism (2018), The Great October Socialist Revolution (2017), sebuah novel Aurora (2016), dan Exposing Lies of The Empire (2015). Film dokumenternya tentang genosida di Rwanda berjudul Rwanda Gambit ditayangkan di Press TV. Dialognya dengan Noam Chomsky direkam dalam film berjudul On Western Terrorism (2013).

Selamat jalan, Andre!