Film ini mencoba bercerita tentang pengalaman korban kejahatan seksual mencari kedialan. Tapi, si pelaku terlampau digambarkan sebagai psikopat yang simpatik dan karismatik.

Asap fogging mengepul, memenuhi rumah. Para kaki tangan bermasker merangsek rumah lalu membekap empat penghuninya. Kemudian datanglah Rama Soemarno (Giulio Parengkuan), bertelanjang dada dan berkostum bak dewa Yunani lengkap dengan mahkota bunganya.

Ya, Rama adalah Perseus, pahlawan Yunani pembantai monster. Dia datang untuk menyempurnakan penghukuman atas Medusa. Setelah diperkosa oleh Poseidon di kuil Athena, Medusa dikutuk Athena menjadi monster berambut ular yang bisa membekukan siapa saja yang menatapnya. Sang pahlawan, Perseus, kemudian memberi hukuman kedua kalinya atas Medusa dengan memisahkan kepala dari tubuhnya dan menjadikan kepala itu jimat ampuh sekaligus karya seni bagi perisai Athena.

Itulah satu adegan dari Penyalin Cahaya (2021), film cerita panjang pertama sutradara Wregas Bhanuteja. Adegan itu, bagi saya, terunik di antara adegan-adegan lain dalam film ini. Tak hanya disajikan secara surealis (mana ada penjahat beraksi dengan kostum seraya bersenandung kecuali dalam film-film superhero), adegan itu juga menghubungkan sejumlah metafora dalam film ini, seperti adegan pembuka tentang kelompok teater kampus yang memainkan lakon Medusa dan sejumlah adegan pengasapan demam berdarah. Adegan itu juga menyampaikan pesan film ini: korban kejahatan seksual yang berakhir menjadi korban untuk kesekian kalinya.

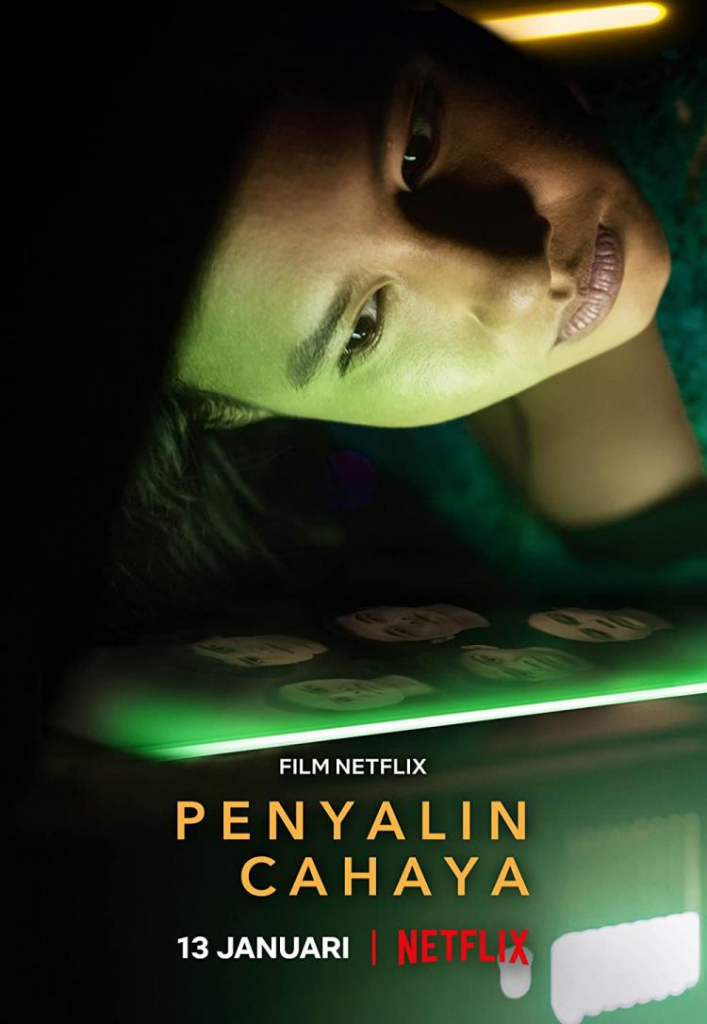

- Judul Film: Penyalin Cahaya

- Sutradara: Wregas Bhanuteja

- Penulis: Wregas Bhanuteja

- Pemain: Shenina Cinnamon, Chicco Kurniawan, Lutesha, Jerome Kurnia, Dea Panendra, Giulio Parengkuan

- Rilis: 13 Januari 2022 (Netflix)

- Durasi: 130 menit

Tema kekerasan seksual mulai kerap diangkat oleh sineas-sineas Indonesia. Sebut saja, misalnya, Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017) dan 27 Steps of May (2019). Tapi, subtema pencarian keadilan yang berfokus pada perburuan siapa pelaku kejahatan (who dunnit) menurut saya baru disajikan oleh Penyalin Cahaya.

Dalam Penyalin Cahaya, Wregas berhasil memikat penonton untuk mengikuti perburuan si pelaku dari adegan ke adegan. Wregas—sekaligus penulis skenario bersama Henricus Pria (belakangan nama ini dihapus karena dituding melakukan kekerasan seksual—ironis!)—mampu menjalin kepingan-kepingan cerita menjadi sebuah narasi misteri yang utuh dan tidak merendahkan akal sehat penonton. Adegan-adegan pemanfaatan media sosial dan komputasi web oleh korban sekaligus protagonis Suryani (Shenina Cinnamon) dalam mencari pelaku digarap cukup rapi, realistis, dan detail.

Kita dibuat makin sadar bahwa media sosial dan komputasi web tak hanya menghadirkan ancaman terhadap privasi, tapi bisa menjadi sarana ampuh mengungkap kejahatan dan kebenaran. Manfaat atau ancaman yang bisa kita peroleh bergantung kepada pilihan-pilihan sadar dan bijak kita.

Dalam memburu pelaku yang telah menimpakan penderitaan kepadanya, Suryani menghadapi stigma dari budaya patriarki di sekitar kehidupannya: dianggap suka mabuk (sehingga layak dirundung); dianggap berpakaian tak pantas ke pesta, dituduh mengada-ada karena kurang bukti. Cerita Suryani dalam Penyalin Cahaya menunjukkan bahwa mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual bisa sangat berliku dan traumatis. Korban bahkan bisa berbalik menjadi pesakitan (victim blaming).

Saya teringat miniseri apik garapan Susannah Grant, Unbelievable (2019). Ia menunjukkan bagaimana korban kekerasan seksual malah menjadi tersangka kesaksian palsu. Unbelievable menggambarkan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang gagal berpihak pada korban karena tidak progresif dalam mengakomodasi sifat khas dari kejahatan seksual. Penyalin Cahaya menceritakan kegagalan yang sama di lingkungan kampus.

Ada beberapa sebab kegagalan itu bisa terjadi.

Pertama, dominasi pria dalam posisi-posisi penting yang berurusan dengan kejahatan ini. Dalam Penyalin Cahaya, ditunjukkan bagaimana komite beasiswa, dekanat, hingga dewan etik diisi hanya oleh laki-laki yang kerap berpandangan bias gender. Unbelievable menunjukkan keberadaan perempuan dalam posisi-posisi itu berperan penting dalam mengakomodasi kepentingan korban.

Kedua, dalam kejahatan seksual, salah satu tempat kejadian perkara adalah tubuh korban itu sendiri. Ini perlu menjadi perhatian sebab tak jarang korban tidak memeriksakan tubuhnya sejak awal. Dalam kasus Suryani, ia takut pemeriksaan mengungkap kemungkinan dia mengonsumsi narkotika, padahal tenaga kesehatan memiliki kode etik untuk merahasiakan hasil pemeriksaan.

Ketiga, beban pembuktian dalam kasus kejahatan seksual masih disamakan dengan kejahatan jenis lain, padahal kejahatan seksual seringkali tidak melibatkan saksi, terkecuali korban itu sendiri. Dalam banyak kasus, korban menolak berbicara karena perasaan terhinakan dan kecemasan terkait victim blaming. Dalam kasus Suryani, dewan etik kampus seharusnya lebih progresif dengan menindaklanjuti keterangan korban. Kesaksian korban dalam hal ini perlu dipercaya lebih dulu karena kadang dalam kejahatan seksual korban seringkali berada dalam kondisi tak sadar (tertidur karena pengaruh obat-obatan).

Dalam menjahit kepingan cerita menjadi narasi tentang who dunnit, Penyalin Cahaya mengalir mulus. Sayangnya, narasi yang utuh ini tidak dibarengi dengan pengembangan karakter. Sepanjang film, Suryani hanya ditampilkan sebagai korban yang ‘murka’ dan tanpa jeda berupaya memburu pelaku. Sangat sedikit—untuk tidak mengatakan sama sekali tidak ada—adegan yang memperlihatkan perasaan Suryani terkait perundungan seksual yang menimpanya. Suryani seolah hanya bisa marah—meskipun kemudian dipaksa menyerah—tanpa bisa berefleksi. Ia seakan hanya seorang Medusa yang ingin membalaskan dendam meskipun pada akhirnya tetap takluk di tangan Sang Perseus.

Kesan itu diperkuat dengan adegan “kedatangan Perseus ke sarang Medusa” di atas. Glorifikasi pelaku kejahatan seksual dalam adegan surealis itu ingin mengatakan bahwa seberapa kuat upaya mencari keadilan, korban pada akhirnya tetaplah pihak yang kalah, yang hanya akan berakhir menjadi hiasan pada karya seni sang pelaku. Adegan surealis “kedatangan Perseus” menurut saya berlebihan.

Film ini mencoba mengompensasi itu dengan menghadirkan adegan surealis lain. Suryani dan kawan-kawannya memanfaatkan mesin fotokopi yang dioperasikan Amin (Chicco Kurniawan) untuk menyebarluaskan kisah-kisah mereka. Membawa mesin fotokopi ke lantai puncak gedung kampus, memfotokopi bukti serta tulisan, lalu melemparkannya ke bawah layaknya para pejuang kemerdekaan menyebarkan propaganda pada tahun 1940-an sama-sama berlebihan.

Adegan ini ditujukan untuk menggambarkan bahwa korban kekerasan seksual harus berani bicara (speak up). Dengan kebersamaan para korban, kejahatan seksual dan pelakunya yang seringkali memiliki posisi berkuasa dan beruang dalam relasi sosial bisa dilawan. Hukum dan prosedurnya saja tak cukup.

Namun, adegan mesin fotokopi di atas gedung dan juga adegan kedatangan Perseus yang digarap surealis justru merusak tone film yang sejak awal bertutur realis—dengan kisah penggunaan metode penyelidikan digital melalui media sosial dan komputasi web. Pilihan bagaimana mengakhiri narasi amat penting dalam suatu cerita, dan dalam hal ini Penyalin Cahaya bisa dikatakan gagal. Ending yang realis seringkali malah bisa lebih puitis ketimbang ending yang diniatkan puitis.

Sebagai contoh, saya tak bisa melupakan akhir kisah Unbelievable. Marie, korban kekerasan seksual, memilih pindah ke kota lain seraya berkata kepada polisi yang menuduhnya telah bersaksi palsu, “Lain kali bekerjalah lebih baik.” Adegan itu simpel, realistis, tapi membekas.

Sebagai catatan akhir, saya tidak sependapat dengan kritik yang mengatakan Penyalin Cahaya lebih merupakan trauma porn karena kurang mengeksplorasi perspektif korban. Bagi saya, Penyalin Cahaya tidak berlebihan dalam menggambarkan tragedi yang menimpa Suryani dan kawan-kawannya. Adegan-adegan tentang ini disajikan secara wajar dan proporsional melalui pemutaran video berukuran kecil dalam ponsel. Film ini sebaliknya menunjukkan betapa buruknya fenomena trauma porn, dimana khalayak ramai lebih peduli kepada video-video penderitaan korban daripada berupaya membantu korban—gejala mencemaskan yang muncul di era media sosial.

Namun, film ini gagal menampilkan perasaan korban kejahatan seksual. Di sisi lain, Penyalin Cahaya mengglorifikasi pelaku kejahatan. Entah ini pilihan paradigmatik atau artisitik, yang pasti ia malah bisa memicu kecemasan dan ketidakberdayaan korban.

Dalam Unbelievable, misalnya, pelaku pemerkosaan mendapatkan porsi adegan yang sangat sedikit. Si pelaku sama sekali tidak ditampilkan sebagai psikopat simpatik atau predator karismatik seperti Rama Soemarno dalam Penyalin Cahaya.

Ada masanya dulu, dimana predator seksual dikuliti isi batok kepalanya, ditampilkan trauma masa kecilnya, dieksplorasi perasaannya. Ini pada gilirannya lebih memicu simpatik khalayak kepada pelaku daripada kepada korban. Penyalin Cahaya, disadari atau tidak, bisa memicu simpati lebih kepada Rama ketimbang Suryani.[]