Cerpen Saleem Haddad

Catatan Redaksi: Cerpen ini dinukil dan diterjemahkan dari Palestine +100: Stories From A Century After the Nakba (Comma Press, 2019). Dalam kumpulan cerpen ini, duabelas pengarang Palestina mengimajinasikan akan seperti apa Palestina 100 tahun setelah Nakba (tragedi pengusiran bangsa Palestina oleh Israel) pada 1948.

Mengenang Mohanned Younis, 1994-20171

KISAH ini bermula di pantai. Sejak Ziad menggantung diri setahun lalu, Aya merasa tersiksa, serasa menanggung beban banyak hal. Kematian kejam Ziad hanya menguatkan kembali betapa segala sesuatu tampak tak nyata, seakan Aya terjebak dalam memori seseorang. Dan ketika dia berdiri di pantai, di bawah matahari senja hari itu, ketersiksaan kian terasa dekat, seolah ia tiba-tiba merayap di bawah kulitnya dan memutuskan untuk berumah di sana.

Di belakangnya di atas pasir, ayah Aya tertidur di bawah payung kuning besar. Seperti semua orang dewasa, ayahnya banyak tidur meski tak seorang pun tidur sebanyak ibunya, yang hampir tak pernah bangun hari-hari ini. Kapan pun hidup dirasa kian ruwet, tampaknya tak ada yang bisa dilakukan orang dewasa kecuali pergi tidur.

Menengok ke belakang untuk terakhir kali, dia berjalan menuju air, meninggalkan segala urusan di pantai: kebisingan, musik murahan yang berhembus dari drone pengeras suara di langit, bau shisha dan daging dipanggang, teriakan anak-anak dan tubuh-tubuh setengah telanjang yang berlarian di atas pasir. Hanya suatu hari di musim panas yang memusingkan di Gaza, katanya dalam hati saat ombak menampar lembut betisnya.

Dia berjalan kian dalam menuju air biru yang tenang, sesekali telapak kaki meniti karang di atas dasar laut berpasir. Laut begitu biru, langit begitu cerah. Ketika air mencapai perutnya, dia berputar perlahan, jari-jari tangannya halus membelai permukaan air.

Waktu melambat di tepi laut. Dia tahu itu di kelas fisika: jarum-jarum jam di permukaan laut berputar sedikit lebih lambat daripada jarum-jarum jam di puncak gunung. Dia kadang merasa semestinya dia mendaki dan tinggal di pegunungan. Dengan begitu, dia bisa melewati usia 14 tahun dengan cepat. Waktu akan berlalu lebih cepat dan dia akan menjadi orang dewasa sebenarnya, melakukan segala hal yang dia mau. Di tepi laut, dia merasa terpenjara oleh sejarah dan waktu.

Tapi hal baik dari waktu yang melambat di tepi laut adalah bahwa dia bisa tetap di sana, lebih dekat dengan saat terakhir dia bertemu Ziad. Mungkin, jika turun lebih dalam ke air, dia bisa menemukan cara melumat waktu agar waktu berhenti dan kemudian membaliknya, kembali ke masa-masa sebelum Ziad pergi. Mungkin kemudian dia akan menemukan cara untuk menghentikan saudara laki-lakinya itu menuju kematian.

Dia berbaring dan memejamkan mata, membiarkan tubuh melayang di atas air. Dia bisa mendengar kicau burung-burung di langit, kicau lamban yang akrab: kereet-kereet… kereet. Dia menurunkan telinga di bawah permukaan air, menyimak deru laut. Laut, yang hangat dan menawan, yang rasanya menyenangkan hari itu, menjilati sisi-sisi wajahnya. Tapi di balik kesenangan ini, dia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Dia membayangkan air biru itu menelannya, menariknya lebih dalam, hingga tubuhnya menyentuh dasar laut, bergabung bersama ribuan tubuh yang tenggelam di dalamnya sepanjang sejarah.

Dia tak yakin, apakah dia tertidur, tapi bau busuk tiba-tiba menguasainya. Dia merasai sesuatu yang dingin dan berlendir membungkus di sekitar leher. Dia membuka mata, mengambil napas. Bau busuk itu menyusup kerongkongannya, dan tubuhnya merespons gemetar. Dia menggapai sesuatu di sekitar leher dan menariknya: selembar kertas toilet basah yang menguning, tercabik-cabik di antara jari-jari tangannya.

Dia melempar kertas itu lantas berdiri di dalam air. Kakinya menjejak dasar laut, yang kini terasa kenyal dan licin. Air di sekitarnya lumpur hijau kecoklatan. Limbah dan kotoran mengapung di permukaan. Bangkai ikan busuk mengambang di sisi lengan kanannya, seraya bertubrukan dengan kaleng kosong Pepsi. Di sisi kiri, busa putih berkumpul dan menggelembung di permukaan air.

Tubuhnya berkontraksi ketika muntahan besar keluar darinya. Bunyi tembakan memecah di horison. Dia kembali kepada kebisingan: empat atau lima perahu bot berputar-putar di kejauhan, seakan memeringatinya untuk tak pergi lebih jauh. Dia berbalik ke arah pantai. Tapi pantai sudah tak bisa dikenali lagi. Jejeran hotel dan restoran kini berganti gedung-gedung tua yang saling berhimpitan, berdesak-desakkan berebut ruang. Asap membubung, menggantikan warna-warni payung-payung pantai, musik dan nyanyian tenggelam dalam salak senapan api. Di atasnya, langit tampak begitu abu-abu.

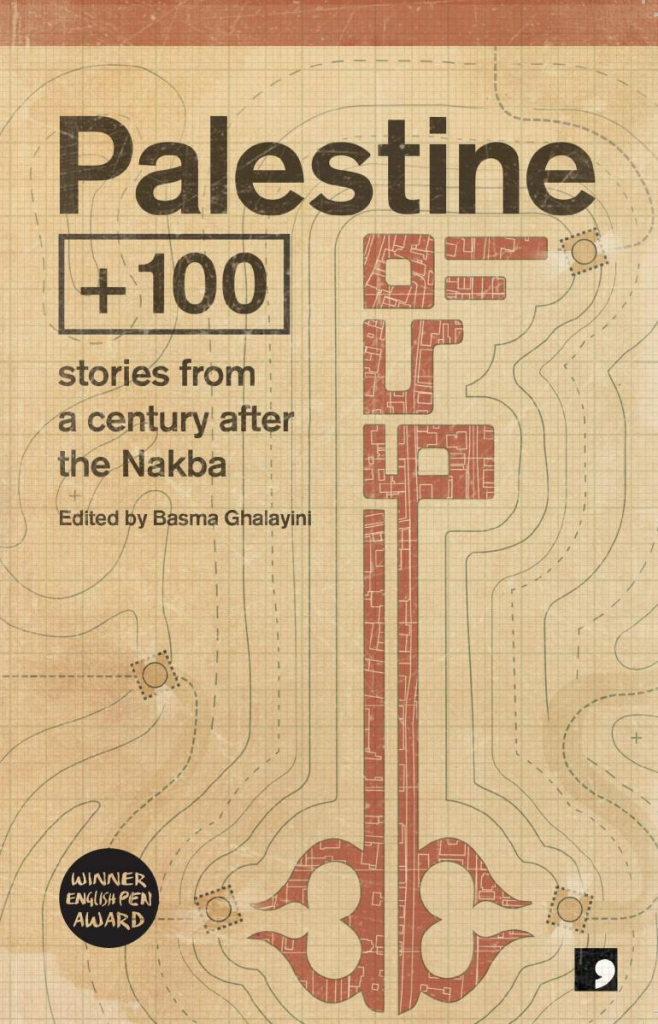

Sampul buku Palestine +100: Stories From A Century After the Nakba

“Baba,” teriaknya parau menembus air kotor. Dia mengenyahkan botol-botol, tisu-tisu toilet yang kotor, kantong-kantong plastik dan bangkai-bangkai hewan yang membusuk. Tubuhnya terus tersentak oleh sesuatu antara muntahan dan kengerian. Kepedihan tajam nan menusuk merobek tubuhnya, seakan seseorang menghujamkan pisau ke dalam perutnya.

Terhuyung menuju pantai dengan rambut dipenuhi rumput laut, dia terlihat seperti monster yang muncul dari kedalaman laut. Pasir telah dikotori botol-botol plastik, ban-ban terbakar, dan puing-puing membara. Tubuh-tubuh yang tadi berjemur menghilang. Di atasnya, jet-jet meraung-raung, meninggalkan jejak asap hitam di belakangnya, seperti sayatan di langit. Ledakan gemuruh melemparnya ke tanah. Lidahnya merasai pasir dan darah.

“Baba,” dia merintih, nyaris tak bisa mendengar dirinya sendiri. Sakit di perut kian terasa. Di depan, tiga orang terbaring di atas pasir. Dia merangkak menuju mereka. Tubuh-tubuh itu kecil, terlalu kecil untuk disebut orang dewasa. Begitu semakin dekat, dia sadar itu tubuh anak-anak. Mereka terlihat tidur tapi ada kumpulan darah di sana, bagian-bagian tubuh yang tak pada posisinya. Sebuah bola sepak berlubang tergeletak di sisi tubuh-tubuh tak bernyawa itu. Begitu banyak teriakan di telinganya, dan dia menyadari teriakan itu berasal darinya.

Dia berdiri, menatap telapak kakinya. Darah mengalir turun dari kaki kirinya.

***

“Tampaknya syok karena darah membuatnya jatuh pingsan,” kata dokter. Aya samar-samar menyadari seorang dokter membalutkan perban pada dahinya. “Kadang, bagi perempuan muda, menstruasi pertama mereka bisa menakutkan. Tidakkah ibunya memersiapkan dia menghadapi ini?”

Ayah Aya tampak ragu. “Ibunya… sedang tak sehat.”

Dokter itu tak bertanya lebih jauh. “Perban bio-terapeutik ini bisa menyembuhkan lukanya besok.”

“Habibti Aya,” kata sang ayah, membelai rambut anaknya. “Kamu perempuan dewasa sekarang.”

“Kamu ingat apa yang terjadi sebelum pingsan?” dokter itu bertanya.

“Aku sedang memikirkan Ziad… aku sedang berada di air, memikirkan Ziad…”

“Ziad anak lelakiku,” ayahnya menjelaskan. “Saudara lelaki Aya… dia… dia meninggal tahun lalu.”

“Ada tiga anak laki-laki di sana,” kata Aya, tiba-tiba, mengingat tubuh-tubuh di pantai itu. “Anak-anak kecil… tubuh mereka…”

“Habibti Aya,” ayahnya menyela.

Dokter itu menatap Aya. “Tiga anak laki-laki?”

Kepala Aya bergerak, seperti mengangguk. “Airnya kotor… sampah di mana-nama dan ban-ban terbakar dan… dan tubuh tiga anak laki-laki… di samping sebuah bola sepak… lengan dan kaki mereka terpelintir.”

“Cukup,” sela ayahnya. Dia berpaling ke dokter itu. “Kemarin udara panas… ini pasti karena panas itu…”

Si dokter mengangguk. “Trauma bisa mengendap di dalam tubuh, muncul saat kita tak mengharapkannya…”

“Saya paham,” kata ayahnya. “Ini hanya… pertama ibunya, kemudian saudara lelakinya…” Suaranya melemah.

Dokter itu meresepkan sejumlah pil, yang dia bilang bisa membuat Aya beristirahat. Malam itu Aya tidur sangat nyenyak dan tak bermimpi. Pagi harinya, dia bangun dengan perasaan baru saja keluar dari sebuah gua gulita dengan kegelapan tak berujung. Dokter itu benar: perban itu menghilang semalam dan luka dalam di dahinya telah sembuh. Dia pun mandi air panas, sangat lama, dan membuang pil-pil tersisa ke dalam toilet.

Dia berpakaian dan mengenakan pembalut yang diberi dokter. Dia mengingat kata-kata ayahnya: kamu perempuan dewasa sekarang. Sesuatu di dalam dirinya terasa berubah. Semacam kebangkitan. Dia merasakan itu, baik dalam tubuh maupun pikirannya, kegelisahan aneh telah bersemayam di dalam dirinya, sebuah sensasi menggelikan.

Kembali dari sekolah sore harinya, dia mendapati ayahnya di ruang keluarga tengah mendengarkan berita. Ayahnya tampak dalam keadaan bermimpi, duduk di atas kursi dan menatap keluar jendela, nyaris tak menyimak sang penyiar, yang melaporkan kenaikan angka bunuh diri remaja di seluruh Palestina.

“Baba?”

Ayahnya melonjak dari duduknya, tangannya mendorong gelas teh di sisi kursinya. Gelas itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping.

“Aya, kamu mengejutkanku!” kata ayahnya, kesal. Robot pembersih langsung bereaksi ke arah suara pecahan—muncul dari balik lemari dan mulai membersihkan pecahan gelas di atas lantai.

“Maaf…”

Ayahnya mendesah dan dengan gelisah menarik-narik kulit di sekitar kukunya. “Aku mungkin harus tidur sebentar.”

Aya mengangguk. Ayahnya berdiri dan beranjak ke kamar tidur. Ayahnya selalu saja tampak linglung, seakan hidup di demensi lain dan hanya mencoba mencocok-cocokan diri di dunia ini. Aya tak menyalahkan ayahnya. Sejak momen pada tahun lalu, ketika menyaksikan Ziad tergantung di sana, Aya merasa sebuah lubang muncul di dadanya, membiarkan apa pun di dalamnya untuk menyeruak keluar layaknya untaian benang. Sejak itu, terkadang dia merasa baik-baik saja, dan berpikir bahwa kepedihan terburuk ini telah usai. Tapi kemudian, ketika tak mengharapkan itu terjadi – saat tengah duduk di dalam kelas atau berjalan-jalan di pinggir pantai – gambaran tentang Ziad akan kembali berkelabat di hadapan matanya: tubuh lemahnya pun limbung, kepalanya condong ke satu sisi tanpa kekuatan.

Aya biasanya menggoncang-goncang kepalanya untuk menghapus gambaran itu dari pikirannya. Dia berjalan ke kamar ibunya dan membuka pintu. Ibunya seperti biasa tertidur. Terakhir kali ia melihat ibunya terbangun mungkin duabelas hari lalu. Ibunya sebentar muncul dari dalam kamar untuk mengambil beberapa buah ara. Dia menghampiri Aya di lorong lalu keduanya berbicara selama beberapa menit. Dia bertanya kepada Aya bagaimana sekolah, dan apakah Aya bahagia. Aya berkata dia bahagia, dan ibunya lantas tersenyum.

“Bagus,” kata ibunya, seraya memberi kecupan di pipi Aya lalu kembali ke kamar.

Malam itu Aya bermimpi dia berjalan melalui kebun zaitun yang sangat luas. Langit terlihat lebih dekat ke bumi, bulan begitu besar dan bercahaya, kebun itu tampak berpendar-pendar bagaikan lautan berlian. Suara-suara amat bersih: dia bisa mendengar gemerisik ranting-ranting zaitun ditiup angin, kerit jangkrik memekakkan telinga.

Terdengar langkah kaki menyeret di belakangnya. Berputar, Aya mengenali sosol akrab itu – tinggi dan kurus – dan rambut coklat kusut masai yang tak diragukan lagi.

“Ziad?” nama itu tercekat di kerongkongannya.

“Ini aku,” kata sosok itu, dalam suara teramat dalam untuk seorang lelaki 18 tahun.

Sosok itu mengenakan kaos dan jin hitam. Dia terlihat jangkung dan kuat, tak seperti terakhir kali Aya melihatnya. Aya berlari dan melempar tubuhnya ke arah sosok itu, setengah berharap sosok itu akan menghilang dan dia akan terjatuh ke tanah. Alih-alih tubuh Aya benar-benar terdampar di sosok itu. Lengan Ziad menyambutnya, memeluknya, dan Aya pun tenggelam ke dalam dada Ziad.

“Ziad, ini benar-benar kamu!” Aya menatap wajah Ziad. Lelaki itu tersenyum ke arahnya, senyum simpul yang sangat akrab itu, di mana dua gigi depan bagian bawah nyaris melengkung.

Aya ragu. “Tapi kamu sudah mati?”

Ziad mengangkat bahu. “Di duniamu, mati tak benar-benar mati. Kupikir kematian lebih seperti kebangkitan.”

“Tapi, aku melihatmu! Jika kamu tak mati, lalu di mana kamu selama ini?”

“Aku…” Ziad berhenti sejenak, memertimbangkan cermat kata-katanya. Dia selalu punya waktu untuk menemukan cara pas dalam melukiskan pikiran dan perasaannya. “Aku berada… di luar segala sesuatu. Ada… tanggung jawab…”

Tiba-tiba kemarahan meledak dari dalam diri Aya, kemarahan yang selama duabelas bulan mengendap.

“Mengapa kamu begitu? Kamu tak mencintai kami? Apakah kamu tak memikirkan Mama dan Baba? Apa kamu tak memikirkanku?”

Kegusaran Aya menyenangkan bagi Ziad. Lelaki itu mulai tertawa kecil, matanya membentuk celah kecil.

“Kamu tertawa! Kamu tertawa, dasar kau bodoh!” kata Aya seraya memukul-mukulkan kepalan tangannya ke dada Ziad.

“Hentikan, hentikan!” kata Ziad. Dia meraih kepalan itu dan menariknya ke arahnya. “Tak apa-apa,” Ziad berbisik di telinga Aya saat adik perempuannya itu mulai menangis.

Mereka berjalan di kebun zaitun untuk waktu lama. Aya bahagia berada di dekat Ziad, merasakan kehangatan tubuhnya dan menyerah kepada laku halusnya. Aya menceritakan segala sesuatu yang terjadi, segala hal yang dia lakukan. Dia bercerita tentang para tetangga, sahabat dan siswa lain di sekolah. Dia menirukan semua orang yang dia kenal. Dia lupa betapa dia menertawakan dirinya karena peniruan itu, dan tampak baginya dia tak melakukan itu sejak Ziad meninggal. Setelah beberapa saat, waktu dia kehabisan kata-kata, mereka hanya berjalan bersebelahan dalam diam. Akhirnya, Aya mengajukan pertanyaan yang selama ini ia hindari.

“Apakah ini berarti sekarang kamu kembali? Atau ini hanya mimpi?”

Ziad diam untuk sesaat. Dia menghentikan langkah dan berbalik ke arah Aya. Sebuah keteguhan tampak bersemayam dalam sikapnya.

“Apa kau pernah mendengar alegori gua Plato?”

Aya menggeleng.

“Sudahlah.”

“Kenapa?” Aya berkeras.

Ziad menatap langit. “Apakah menurutmu ikan tahu bahwa dia berenang di air?”

Aya mengangkat bahu.

“Kita hidup di dunia seperti ikan di air. Hanya berenang, tak menyadari sekeliling kita.” Ziad menarik napas, kemudian menyentuh tangan Aya.

“Aya, apakah kau tak pernah ingin bangun?”

***

Aya terbangun. Di luar jendela, burung-burung berkicau: kereet-kereet… kereet. Cahaya menembus kisi-kisi. Kebun zaitun kembali kepadanya. Jika segala sesuatunya hanya mimpi, itu terasa lebih nyata daripada kehidupan ini.

Bangkit, Aya menyelinap ke kamar Ziad dan membuka pintu. Kamar itu masih seperti saat Ziad meninggal. Rak-raknya masih menyimpan piala-piala bola basketnya, beberapa boneka mainan dari masa kanak-kanaknya. Di lemari, pakaiannya masih tergantung, menyimpan jejak-jejak aromanya, yang kian memudar setiap harinya. Di sebelah ranjangnya sebuah novel karangan Franz Kafka, dengan sebuah struk dari pusat perbelanjaan yang berfungsi sementara sebagai penanda buku. Di atas meja, ada sebuah foto keluarga yang diambil lima tahun silam. Mereka berempat berpiknik ke Gunung Carmel, pelabuhan Haifa tampak dari kejauhan. Aya mengingat hari itu: mereka makan besar untuk merayakan awal musim semi. Itu sebelum Mama sering tidur, sebelum beban segala sesuatu menekan mereka.

Di sisi foto itu, ada catatan harian Ziad, sebuah buku hitam sederhana. Ziad lebih suka menulis dengan tangan meskipun itu membutuhkan waktu lebih lama daripada mendiktekan pikiran ke sebuah tablet. Katanya, dia menikmati setiap aspek material dari menulis, fisik tinta dan gerakan lamban pena di atas kertas. Dia tak pernah menyukai sesuatu seperti teknologi, selalu saja curiga dengan hal itu.

Ayah Aya berkeras bahwa tak seorang pun diizinkan menyentuh setiap barang milik Ziad, seakan anak laki-lakinya itu hanya pergi membeli sayuran dan akan segera kembali. Melawan pertimbangannya, Aya mengambil catatan harian itu dan membukanya pada halaman terakhir. Dalam tulisan tangan rapi itu, dia membaca catatan terakhir, bertanggal satu hari sebelum Ziad meninggal:

***

Ada tradisi lisan orang-orang tua mewarisi kisah mereka tentang Palestina, yang membuat Palestina tetap hidup. Tapi apakah itu tak terlalu melelahkan buat mereka untuk mencari tahu cara bagaimana menggunakan kisah-kisah itu untuk memenjarakan kita? Kebenaran ingatan kolektif adalah bahwa kamu tak bisa memilih untuk memanfaatkan yang baik-baik. Cepat atau lambat, yang buruk akan merembes juga…

***

Beban itu kembali, sensasi mencekik. Aya menutup catatan harian itu dan terhuyung-huyung keluar dari kamar.

Menutup pintu, dia menuju kamar mandi. Dia mengamati wajah lelahnya pada cermin, sekali lagi takjub dengan hilangnya luka besar pada dahi. Dia membuka keran dan hendak menyikat gigi. Sebentar dia merasakan sensasi kotoran berpasir dan rasa tanah di lidah. Dia memencet pasta gigi hingga mucrat. Dia memerhatikan air mengalir dari keran: coklat berpasir, memercik keluar seperti tak kenal henti, meninggalkan bercak coklat terang di atas wastafel porselain putih.

“Baba,” dia berlari keluar dari kamar mandi dan menuju lorong. Ayahnya muncul dari kamar tidur, mengantuk. “Air yang keluar dari keran coklat!”

Ayah mengikuti Aya menuju kamar mandi. Aya meninggalkan keran itu tetap terbuka, tapi kini yang tampak mengalir keluar hanyalah air sebening kristal.

“Aku bersumpah tadi coklat.” Aya menatap ayahnya. “Aku bersumpah aku tak membayangkan semua ini.”

Ayahnya menarik napas dan mengusap dahinya. “Aya, apa yang terjadi?”

Aya mengambil napas panjang. “Aku memimpikan Ziad tadi malam,” dia mengaku.

Tatapan pada mata ayahnya melepaskan banjir air mata dari suatu tempat di dalam diri Aya.

“Aku merindukannya,” kata Aya.

Ayahnya menarik anak itu ke arahnya. “Aku tahu, Habibti,” bisiknya ke telinga Aya.

***

Ziad hadir kembali di mimpi Aya malam itu. Mereka berdua duduk di suatu tempat terbuka di puncak bukit. Dia mengenali pemandangan itu: mereka berada di tempat di mana foto itu diambil, foto mereka berempat di atas Gunung Carmel. Ziad berbicara lamban dan meyakinkan saat memetik sebilah rumput dengan kaki telanjangnya.

“Segalanya tampak begitu tenang. Kamu tak akan pernah merasakan bahwa kita tengah meluncur di alam semesta ini dengan sangat cepat.”

“Apa maksud semua teka-teki ini?” Tanya Aya.

“Apa yang sedang kukatakan adalah bahwa segala sesuatunya tak selalu seperti apa yang terlihat. Kamu tahu apa yang mereka ajarkan kepada kita dalam buku-buku sejarah. Pelajaran-pelajaran itu, tentang bagaimana kita membebaskan Palestina, bagaimana pendudukan berakhir sekarang?”

Aya mengangguk, memberi tanda agar Ziad meneruskan.

“Ia begitu canggih, pendudukan itu. Mereka memiliki semua teknologi… teknologi kendali dan penindasan. Dan Gaza – kampung kita – seperti laboratorium bagi semua eksperimen itu.”

“Tapi semua itu di masa lalu…” Aya memetik bunga biru gelap, lalu membuainya dalam telapak tangan. “Kita sudah bebas sekarang. Lihatlah sekeliling. Kita merdeka.”

Ziad mendesah. “Kamu tahu bagaimana kita ini, orang Arab. Kita terjebak dalam memori berwarna merah muda milik nenek moyang kita. Memori yang tersimpan itu membungkus kita seperti kulit kedua.”

Ziad mencabut sebilah rumput dan mulai mencacahnya menjadi bagian-bagian kecil hingga bilah itu tinggal potongan-potongan, dan kemudian melumatnya di antara jari-jari tangan. Aya menyaksikan itu tanpa berkata apa-apa. Ziad tampak marah – itu kemarahan yang jauh melampaui emosi seorang remaja biasa. Kemarahan itu lebih gelap, lebih dalam daripada apa pun yang pernah Aya saksikan. Dia melihat itu melekat pada penampakan Ziad, dan merasakannya memancar dari tubuh Ziad.

Ziad membuang lumatan bilah rumpun yang tersisa. Dan akhirnya, dia menatap Aya.

“Kita hanyalah generasi lain yang terpenjarakan oleh nostalgia para orang tua kita.”

Dia melihat bunga dalam genggamannya. Dipetiknya bunga itu beberapa saat lalu. Tapi kini, saat memerhatikannya dari dekat, dia melihat keanehan. Bunga biru gelap itu memantulkan sinar matahari dalam cara yang aneh. Dia menarik telapak tangan ke arah wajahnya untuk mendapatkan penglihatan lebih jelas.

Bunga itu terbuat dari baja keras, ujungnya bergerigi dan tajam.

“Pecahan peluru,” kata Ziad, memperhatikan kekagetan Aya. “Mereka ditembakkan dari sebuah senjata dan meledak di dalam tubuhmu, mekar seperti bunga di dalam daging.”

Pecahan peluru itu terlepas dari telapak tangan Aya dan jatuh ke tanah dengan suara denting yang lembut. Suara itu terasa sangat jauh. Dunia pun berputar.

Ziad tertawa getir. “Alat-alat untuk membunuh kini menyaru sebagai kehidupan.”

Aya menatap Ziad. “Apa maksud semua ini?”

Tanpa ragu, Ziad menjawab, “Ini berarti kau harus memutuskan. Kau bisa tetap di sini, menikmati memori-memori tentang surga yang lama hilang itu, atau kau bisa membebaskan diri dari penjara ini.”

***

Ziad terus datang setiap malam. Aya tak sabar untuk tidur, untuk bersama Ziad dalam mimpi. Mimpinya terasa kian nyata dibandingkan kehidupan saat terbangun, dan jauh lebih penting. Melalui perjumpaannya dengan Ziad, dia merasakan dirinya menyadari sesuatu meskipun sesuatu itu belum bisa ia jelaskan dalam kata-kata.

Dalam kehidupan saat terbangun, ayahnya mengawasinya, cemas. Dia menepis kecemasan itu. Dia berupaya memainkan peran gadis remaja normal. Suatu sore, dia menguping ayahnya berbicara dengan seseorang di telepon.

“Dia menyendiri,” bisik ayahnya kepada seseorang misterius di ujung telepon. “Aku bisa mendengarnya bicara dengan Ziad. Aku khawatir dia akan melakukan apa yang Ziad lakukan…”

Suatu malam Aya terbangun dan mendapati dinding kamarnya dirobohkan. Selimut piknik menggantung dari langit-langit untuk menutupi lubang menganga pada bekas dinding yang roboh. Ini selimut piknik yang biasa ayahnya bawa ke pantai. Menggunakan selimut untuk menutupi dinding yang hancur sedikit menggelikan, bak seseorang yang berusaha menutupi aurat dengan sehelai daun. Sebuah tiupan angin yang kuat menembus kamarnya. Ketika selimut itu diterbangkan angin ke udara, Aya melihat bayangan Ziad pada langit berbintang.

“Sekarang semakin sulit saja,” kata Ziad, melangkah masuk dari balik selimut.

“Lebih sulit?” Aya duduk di tempat tidur, menyelimuti dirinya untuk berlindung dari angin.

“Semakin banyak kau tahu, semakin logika simulasi ini terbongkar.”

Ziad memberi isyarat kepada Aya untuk bangun. Aya lalu mengenakan sandal dan mengikuti Ziad melalui lubang di dinding. Ziad melompat dari satu potongan beton ke potongan berikutnya, dengan cepat meraih fondasi baja yang menjorok dari beton bak pemain akrobat berpengalaman. Aya mengikutinya sebaik yang dia bisa, dan mereka berdua mendarat di tanah dengan lembut. Lingkungan Gaza yang dulu sangat indah, dengan jalan-jalan rimbun, gedung-gedung batu kapur elok, kafe-kafe kuno dan toko-toko furnitur terbaik, kini tampak bagi mereka bagaikan zona perang. Sebagian besar bangunan di jalan telah hancur. Toko swalayan di sebelah rumah mereka sudah roboh. Beberapa bangunan tanpa dinding atau langit-langitnya nyaris runtuh, sebagian ditutupi oleh kain warna-warni sebagai upaya putus asa untuk mendapatkan privasi. Aya melihat keluarga-keluarga memasak di tempat terbuka, orang-orang menyikat gigi di kamar mandi terbuka.

“Apa yang terjadi?” Dia terkesiap.

Ziad meraih tangannya dan membawanya menuju pantai. Mereka tiba di hotel tepi pantai dengan pengamanan berlapis. Ziad mengarahkan Aya ke bagian belakang hotel, melalui celah di pagar kawat berduri. Dari sana, mereka berjalan ke sebuah kedai kopi di sebuah taman yang menghadap ke laut. Ada meja-meja dan kursi-kursi plastik, dan tanaman-tanaman menggantung yang tampak sangat kehausan, seakan ingin bangun dan merangkak ke laut.

“Kita di hotel tempat media berada. Di sini aman. Terlalu banyak jurnalis asing untuk mereka bom,” kata Ziad tanpa basa-basi. Aya merasa canggung, mengenakan piyama dan sandal. Ziad memesan Pepsi untuk dirinya dan jus jeruk untuk Aya. Ketika minuman tiba, Ziad menyalakan sebatang rokok.

“Kau merokok sekarang?”

Ziad mengangkat bahu, mengisap rokoknya.

“Aya, dunia yang kamu tinggali itu simulasi.”

Aya menatap Ziad, tak bisa berkata-kata.

“Coba pikirkan. Hanya beberapa dekade lalu Israel memiliki teknologi digital terbaru dalam persenjataannya. Penggunaan utama teknologi ini untuk menopang dan memperluas pendudukan. Apakah logis Palestina begitu mudah dibebaskan?”

“Ziad, kau sudah gila.”

“Mereka yang terus melawan dianggap gila oleh mereka yang tidak bisa melihat dinding penjara.”

“Di mana kita sekarang?”

“Ini Palestina sesungguhnya,” kata Ziad, menunjuk sekeliling mereka. “Di mana kau tinggal… semua hal yang kau anggap kau ketahui… semua itu hanya simulasi. Mereka memanfaatkan memori kolektif kita, menciptakan citra digital Palestina. Dan di situlah kau hidup.”

Aya mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sedang bermimpi, tetapi pada saat yang sama dia tak bisa mengingat kapan dia tertidur.

“Begitu kusadari semua ini… begitu berhasil mengumpulkan potongan demi potongan teka-teki ini, aku menyadari bahwa aku harus keluar. Jadi kulakukan lompatan iman.” Ziad berhenti sejenak. “Ketika membunuh dirimu sendiri, kau keluar dari simulasi itu.”

“Aku tak mengerti.”

“Kau kan tahu, orang dewasa selalu tidur,” kata Ziad, semakin bersemangat. “Bagi mereka yang tak dilahirkan dalam simulasi, ingatan akan kembali dengan lebih mudah. Itu sebabnya orang dewasa banyak tidur… mereka harus diatur ulang. Sedangkan kita… kita adalah generasi pertama yang menjalani seluruh hidup dalam simulasi. Kita berada di garis depan bentuk penjajahan baru. Jadi semua bergantung kepada kita untuk mengembangkan bentuk-bentuk baru perlawanan.”

“Dan Mama?”

Ziad ragu-ragu, tampak seperti menahan air mata.

“Mama tidak sakit, Aya. Tidak peduli apa kata orang. Dia menderita: dia ingin melawan… ingin keluar… tapi juga tak ingin meninggalkanmu dan Baba. Jadi, dia tinggal di sana, masuk dan keluar dari kesadaran. Dia tahu bahwa ‘hak untuk pulang secara digital’ ini tak sama dengan sesuatu yang nyata…”

Aya merasakan jus jeruknya merangkak kembali ke tenggorokan. Ziad memperhatikan ekspresi di wajah Aya.

“Apa yang kau pikirkan?” Ziad bertanya.

“Aku berpikir bahwa menurutmu, satu-satunya cara agar aku bisa bebas adalah mati.”

“Kau harus percaya bahwa apa yang kukatakan adalah benar.”

“Dan jika kau salah?”

Ziad terdiam untuk waktu lama. Akhirnya, dia mematikan rokok dan memandang Aya.

“Perhatikan kicau burung-burung itu.”

Begitu Aya memperhatikan polanya, kicau itu mustahil untuk diabaikan.

Kereet-kereet… kereet.

Di benak, dia menghitung: Satu. Dua. Tiga. Empat.

Kereet-kereet… kereet.

Dua kicau diikuti oleh yang ketiga beberapa detik kemudian. Empat detik hening, lalu pola itu berulang.

Pagi itu, dia menghabiskan satu jam hanya berbaring di tempat tidur menyimak kicau burung-burung. Pola itu terus berulang. Perasaan takut lambat laun menyebar ke dalam dirinya.

Kamu wanita dewasa sekarang.

Kereet-kereet… kereet.

Simulasi. Otaknya mencoba membayangkan, tetapi itu seperti mencoba memvisualisasikan apa yang terjadi setelah dunia berakhir, atau mencoba membayangkan kekuatan penuh matahari. Jawabannya terasa melebihi apa pun yang dapat ditanggung oleh otak. Berusaha memikirkan keterpenjaraannya di dalam simulasi seperti mencoba membayangkan kematiannya sendiri. Ini tak dapat dipahami, pengalaman yang terlalu menyeluruh.

Kemudian pada hari itu, ketika hologram pengajaran terus berkoar di kelas, kata-kata Ziad bergema di benak Aya. Jika apa yang Ziad katakan benar, maka semua ini hanyalah simulasi.

Dia mencubit dirinya. Ada rasa sakit. Tetapi nyatakah?

Dia meraih e-pena dan menekan ujungnya ke daging lembut di pergelangan tangannya. Dia merasakan sakit yang tajam saat ujung e-pena menusuk kulit. Dia menekannya lebih dalam, sampai sebuah decit, dan ujung e-pena itu menembus kulitnya, lalu darah menetes dari tusukan itu.

Kereet-kereet… kereet.

Sirene terdengar di sekelilingnya. Dia mendongak. Hologram pengajaran menyinari dirinya. Seluruh kelas berpaling menatapnya. Dia kembali melirik lengannya, menatap e-pena yang menusuk pergelangan tangannya.

“Urghha,” suara itu muncul dari mulutnya, tetapi dia tak yakin apakah itu alamiah. Pintu terbuka keras dan empat perawat berlari masuk. Pergelangan tangannya terasa sakit.

***

“Aku tak tahu harus berkata apa,” kata ayahnya dalam perjalanan pulang.

“Apa kita nyata?” Aya bertanya sambil menatap keluar jendela di kursi penumpang, tanpa sadar menarik perban di pergelangan tangannya.

Ayahnya berhenti di lampu lalu lintas dan menoleh kepadanya. “Lihat aku. Namamu Aya. Ini tahun 2048. Kamu berusia empat belas tahun. Kamu tinggal di Gaza City. Warna favoritmu ungu.” Dia berhenti sejenak. “Kamu nyata.”

“Mengapa burung-burung itu memiliki kicauan yang sama?”

“Apa?”

“Kicau burung-burung itu. Begitu-begitu saja.”

Ayahnya diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbicara.

“Ketika seusiamu, aku sangat dekat dengan dua anak lelaki seusiaku. Aku tinggal di Gaza, salah satu dari mereka tinggal di Tunis dan yang lain tinggal di Beirut. Kami semua orang Palestina, semua dari Haifa, tetapi kami telah tersebar di seluruh dunia seperti peluru. Hukum dan perbatasan membuat mustahil bagi kami untuk saling bertemu. Kami kadang bertanya-tanya: jika kakek dan nenek kami tidak meninggalkan rumah mereka seperti kecoak, akankah kami bertiga bertetangga? Akankah kepribadian kami berbeda tanpa beban ini di dalam jiwa kami? Seperti apakah rasanya memiliki rumah dan tinggal di dalam tanpa keraguan?”

“Kenapa Ayah memberitahuku semua ini?”

“Terkadang, rumah hanyalah masalah mengubah perspektifmu.”

Lampu lalu lintas berubah dari merah ke hijau, dan mereka bergerak lagi. Aya menoleh dan melihat sebuah taman, di mana para ibu biasanya mendorong kereta bayi mereka dan para remaja bermain sepak bola di atas rerumputan. Sekarang, yang bisa dia lihat hanyalah lapangan tanah yang luas, tempat sekelompok anak laki-laki cacat tertatih-tatih menggunakan kruk. Napasnya tercekat.

“Aya…” Kata ayahnya.

Aya hendak bicara tapi tak jadi. “Tak apa-apa.”

Ayahnya menatapnya, menahan kesedihan yang tampak tak terbatas di matanya.

Malam itu, Aya masuk ke kamar ibunya. Dia tertidur telentang dalam balutan selimut. Aya duduk di lantai di samping tempat tidur.

“Mama, bisakah kau mendengarku?” Dia berbisik.

Ibunya tak bergerak. Aya mengamati wajah ibunya, bagaimana rambut-rambut lembut di hidungnya berayun lembut setiap kali dia bernapas. Tangannya meraba ke bawah selimut dan meraih tangan ibunya.

“Aku merindukanmu,” bisiknya.

Untuk sesaat, Aya yakin ibunya meremas tangannya.

***

Suatu malam, Ziad mendatangi Aya dengan kursi roda. Kedua kaki Ziad terpotong di bagian lutut, celana jinsnya terlipat rapi di bawah paha.

“Ziad, apa yang terjadi?” Aya bertanya, panik. Ziad tampak lebih kurus, kuku-kukunya kotor, celana jinsnya bernoda.

“Mereka menciptakan bangsa dari orang-orang cacat di luar sana,” Ziad melontarkan kata-kata itu dengan kemarahan yang mengejutkan mereka berdua.

“Siapa mereka?” Aya bertanya.

Ziad memandangnya, getir. “Siapa lagi?”

Ziad menarik sesuatu dari belakang kursi roda: sebuah batu dan sepotong karet panjang. Dia menempatkan batu di tengah potongan karet dan meregangkan karet, menguji elastisitasnya.

“Ini seharusnya berhasil,” Ziad menatap Aya dan mengeluarkan senyum simpul yang khas itu.

“Ada apa denganmu?” Aya berteriak. “Mengapa kau lakukan ini? Apakah kau sebelumnya tidak bahagia dengan semua ini? Bahkan jika tidak nyata, semua ini masih lebih baik daripada penjara yang sebenarnya.”

Ziad menatap tajam ke arah Aya. “Kau bisa tetap hidup dalam mimpimu jika mau. Tapi aku sudah muak. Hidup dalam mimpi adalah pilihan, tetapi begitu kau sadar bahwa kau seorang tahanan, tidak ada cara lain kecuali kau hidup menderita dan putus asa.”

“Tapi, lihat apa yang terjadi terhadapmu. Kamu cacat.”

“Tubuhku cacat tapi pikiranku merdeka. Dan aku akan terus berjuang sampai aku benar-benar merdeka: tubuh, pikiran, dan jiwa.”

***

Itu terakhir kali Aya melihat Ziad. Tiga belas hari yang lewat. Setiap malam, Aya berharap Ziad akan kembali dalam tidurnya. Tapi Ziad tak kembali. Mungkin Ziad marah. Dia tak yakin. Jika Ziad tak marah, mungkin ada penjelasan lain yang lebih menyeramkan untuk ketidakhadirannya. Dia berusaha untuk tidak memikirkan itu. Apa pun alasannya, dia merasa tak mungkin lagi hidup seperti ini, tak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana realitas dan mana yang cuma mimpi.

Tanpa Ziad, Aya mendapati dirinya tidak dapat berkelana antara alam mimpi dan kehidupan saat terbangun. Dia merasa terjebak di antara dua frekuensi radio. Kedua dimensi itu menyatu, dan apa yang muncul setelahnya bukanlah salah satunya, melainkan dimensi ketiga, sebuah konglomerasi baru yang mengerikan.

Itu sebabnya dia kembali ke sini. Kembali ke tempat segalanya dimulai, di tepi laut. Berdiri di pantai, udara asin memaksa masuk ke tenggorokan, ke paru-parunya. Jika mereka benar dan tidak ada apa-apa setelah kematian – dan jika dia kemudian gila – mungkin itu juga bukan hal buruk. Apa yang mendorong tindakannya, dia bertanya-tanya? Apakah ini sinisme yang muncul dari kehilangan dan pengkhianatan, sebuah sinisme yang begitu mendalam hingga mengalir dalam nadinya? Ataukah ini sesuatu yang lain – kerinduan untuk bebas, yang muncul seperti rasa gatal di bawah kulit?

Beringsut ke depan sampai ombak menciumi ujung jari-jari kakinya, dia menatap ke bawah, memainkan ombak, menawarkan kepada ombak itu sebagian dari tubuhnya. Laut dan dirinya seperti dua kucing yang saling mengamati dengan hati-hati. Perlahan, dia bergerak ke dalam pelukan laut. Ombaknya mencapai pergelangan kaki, lalu lutut, dan kemudian, saat melangkah lebih jauh, pinggulnya. Air itu dingin; kulitnya merinding. Ransel yang dia kenakan terasa berat di pundaknya.

Tepat ketika air terlalu tinggi baginya untuk berdiri, dia mencoba berenang tetapi batu-batu di dalam ransel itu menariknya ke bawah dan tubuhnya pun jatuh ke bawah permukaan, dengan cepat tenggelam di kedalaman laut. Udara yang tersisa di paru-parunya keluar dari mulutnya dalam bentuk gelembung-gelembung yang sedih dan kesepian. Kepalanya berguncang ke kanan dan kiri saat tubuhnya mencoba melawan. Rambutnya berputar-putar di lehernya bagaikan tangan-tangan kurus seorang wanita tua. Deru laut memekakkan telinga. Tenggorokannya sesak, sakit karena penyempitan, mengencang, kewalahan, kakinya menendang keras, mencoba berenang kembali, tetapi batu-batu itu terlalu berat.[]

[Dinukil dari: Basma Ghalayni (Editor), Palestine +100: Stories From A Century After the Nakba, (Manchester: Comma Press), 2019, Hlm. 14-34)

[Saleem Haddad lahir pada 1983. Dia pengarang dan pekerja kemanusiaan yang pernah bekerja di Yaman, Suriah, Irak, Libia, Lebanon, dan Turki. Novel pertamanya Guapa terbit pada 2016 dan memenangi Polari Prize pada 2017. Dia juga menulis esai di sejumlah media, seperti Slate, The Daily Beast, LitHub, dan LARB. Dia lahir di Kuwait City dari ayah Palestina-Lebanon dan ibu Irak-Jerman.]

1Sarah Helm, “A Suicide in Gaza”, The Guardian, 18 Mei 2018.