Ziarah bukan semata soal upaya seorang istri menyambangi pusara suaminya setelah bertahun-tahun lamanya. Ziarah dalam film ini adalah napak tilas orang kecil atas sejarah hidupnya: sejarah cinta dan kepedihan.

APAKAH sejarah hanya bisa ditulis berdasarkan dokumen bercap resmi negara atau catatan dan surat yang ditulis tokoh-tokoh elite? Jika jawabannnya ya, maka sejarah hanyalah kisah segelintir orang yang berada di panggung depan suatu momen. Ia bukan kisah si badu, petani, si maman, nelayan, atau si joko, buruh pabrik.

Sejak dekade 1970-an, di Eropa muncul gerakan sejarah lisan. Para penelitinya mewawancarai siapa pun yang terlibat dan merasakan dampak suatu peristiwa, terutama orang-orang kecil yang tak masuk hitungan sejarah. Hasilnya adalah suatu penjelajahan lebih dalam kepada suasana dan karakter.

Tentu saja ada penentangan dari penulisan sejarah arus utama. Bagi mereka, sejarah lisan berdasarkan atas sumber-sumber cerita yang sangat mungkin melebih-lebihkan peristiwa dan tidak akurat mengingat peristiwa, nama, dan tanggal. Intinya, kedudukan sejarah lisan dipandang lebih inferior jika dibandingkan dengan sejarah konvensional.

Sebagian besar orang boleh saja menganggap demikian. Tapi, sejarah lisan perlahan-lahan mulai mendapatkan tempat sebagai metode alternatif penulisan sejarah. Miniseri pemenang penghargaan HBO, Chernobyl (2019), sebagiannya didasarkan pada buku sejarah lisan yang ditulis peraih Nobel, Svetlana Alexievich, berjudul Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster. Svetlana mewawancarai lima ratus saksi mata bencana nuklir tersebut, dari mulai politisi, ilmuwan, petugas pembersih radiasi, hingga orang-orang kecil penduduk di wilayah sekitar pembangkit, yang kini menjadi “kota-kota hantu”. Dia sampai menghabiskan sepuluh tahun untuk merampungkan hasil wawancara itu menjadi buku, setelah ditopang oleh konfirmasi ulang dan verifikasi data.

Apakah di Indonesia, tradisi sejarah lisan ada dan berkembang? Tampaknya itu belum berkembang—untuk tidak menyebutnya sama sekali tidak ada. Seno Gumira Ajidarma pernah mencoba menerbitkan hasil reportase dari Timor Leste pada masa-masa gelap setelah pembantaian Santa Cruz 1991. Tapi, majalahnya, Jakarta-Jakarta, kemudian kena beredel. Seno pun memilih menuliskan reportase itu dalam bentuk cerpen yang kemudian dikumpulkan dalam buku Saksi Mata.

Sastra—dan karya kreatif lainnya—tampaknya masih menjadi media dominan bagi model “sejarah lisan” di Indonesia. Idrus melalui cerpen panjang Surabaya (1946) seperti sedang menulis sejarah lisan. Kita tahu dia juga wartawan selain pengarang.

Cerpen itu menggambarkan pejuang-pejuang kemerdekaan dari sudut pandang sangat tak lazim. Mereka seperti koboi yang menenteng revolver dan granat di jalan-jalan, merampok, membunuh orang kulit putih atau mata-mata pribumi, dan asyik-masyuk menzinahi pengungsi perempuan, sampai-sampai parlemen pada masa awal Republik cemas dengan semakin menjangkitnya sipilis di kalangan tentara.

Contoh lain adalah cerpen Di Bawah Kaki Pak Dirman Nasjah Djamin. Diceritakan dua anak dari penduduk yang menyelamatkan Jenderal Sudirman dan pasukannya di gunung berakhir menjadi gelandangan di kota setelah kemerdekaan. Padahal, Pak Dirman pernah mencium anak itu dan sempat menitipkan pesan kepada ibu mereka agar setelah perang, keluarga itu mengunjunginya di Yogyakarta. Tapi apa daya, Pak Dirman yang mereka bisa temui hanya patung besar di perempatan jalan kota.

Banyak cerita orang kecil di seputaran perang kemerdekaan, dan sejarah lain negeri ini, yang tak terekam penulisan sejarah arus utama. Kisah-kisah mereka dijamin tak akan pernah kita temukan dalam buku-buku sejarah.

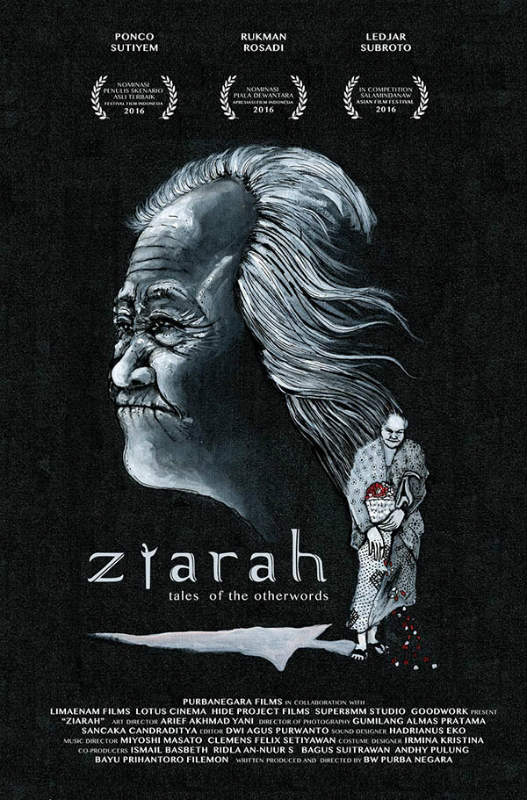

Beruntung kita masih memiliki sastra dan film. Dua media ini merekam sejarah orang-orang kecil itu. Salah satunya adalah film Ziarah (2016) besutan BW Purbanegara. Film ini dirilis di bioskop pada Mei 2017. Beberapa bulan terakhir, Ziarah kembali dibicarakan karena ditayangkan di TVRI pada April 2020 dan secara eksklusif diluncurkan di situs bioskoponline.com.

- Judul Film: Ziarah

- Sutradara: BW Purbanegara

- Penulis: BW Purbanegara

- Pemain: Ponco Sutiyem, Rukman Rosadi, Ledjar Subroto, Vera Prifatamasari

- Rilis: 18 Mei 2017

- Durasi: 84 menit

Ziarah menjadi Film Terbaik Pilihan Juri ASEAN International Film Festival and Awards (AIFFA) 2017. Skenarionya dinominasikan sebagai Skenario Asli Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2016.

Skenario film, yang juga ditulis BW Purbanegara, menjanjikan premis menyegarkan. Purba juga berhasil mengarahkan pemain-pemain yang sebagian besar bukan aktor profesional. Akting dan dialog mereka tampak natural.

Film ini menceritakan perjalanan Mbah Sri (Ponco Sutiyem) mencari makam suaminya, Pawiro Sahid. Saat Agresi Militer Belanda II pada 1948, suaminya pamit pergi berjuang demi mempertahankan Republik yang baru seumur jagung. Katanya, jika tak kembali, dia telah berkubur di dalam tanah yang dibelanya. Perempuan mana yang tak mengizinkan laki-lakinya pergi dengan alasan gagah semacam itu.

Dalam pencariannya, Mbah Sri mendapatkan informasi simpang siur dari orang-orang yang dia tanyai. Ada yang mengatakan Pawiro tewas karena salah tembak pejuang lain. Ada juga yang bilang Pawiro mati karena menjadi mata-mata Belanda. Selintas, informasi yang orang-orang itu sampaikan tak begitu akurat. Mereka kadang juga bukan sumber pertama. Kalaupun mereka saksi langsung, ingatan mereka samar-samar karena peristiwa itu sudah berlangsung 70 tahun silam.

Namun, di balik kesimpangsiuran yang seolah-olah itu, kita sebenarnya mendengar beragam cerita dari sejarah orang kecil. Perang berdampak terhadap kehidupan sehari-hari mereka, di dalam keluarga dan komunitas kampung. Banyak nuansa yang kita peroleh dari cerita-cerita orang-orang itu, termasuk di antaranya kisah seorang pejuang yang ingin menyombongkan diri dengan mengendarai jeep pampasan lalu ditembak teman sendiri karena disangka tentara Belanda.

Cerita mereka bahkan keluar dari fokus pencarian Mbah Sri dan cucunya Prapto (Rukman Rosadi). Sang cucu ikut mencari secara terpisah karena ingin menemukan neneknya yang pergi tanpa pamit. Di antara sublot yang ditampilkan film ini adalah kisah penggusuran warga dan penenggelaman desa-desa untuk kepentingan pembangunan waduk pada 1980-an dan sekelumit dampak dari orang yang dituduh komunis pada 1965.

Di sini, ada adegan cukup menggelikan ketika terjadi kesalahpahaman antara Prapto dengan seorang warga. Prapto heran karena warga itu malah menjelek-jelekkan tentara, padahal tentara telah membebaskan negeri ini dari penjajah. Sebaliknya, si warga mencurigai Prapto karena ia memuji-puji tentara.

“Sebentar… sebentar… sampeyan ini kok malah membela tentara to! Tentara itu jelas-jelas sudah menyusahkan warga, sudah mengacaukan semuanya, kok sampeyan bela?

Kesalahpahaman terjadi karena Prapto bicara tentang tentara pada masa revolusi kemerdekaan. Sementara, warga itu menceritakan aksi tentara menggusur mereka dari kampung halaman yang hendak ditenggelamkan oleh proyek waduk raksasa.

Perjalanan waktu rupanya telah mengubah, bukan saja persepsi rakyat terhadap tentara tapi juga perilaku tentara. Tapi, sebenarnya perilaku serdadu tak sepenuhnya berubah. Bisa dikatakan dari dulu sudah begitu.

Di masa revolusi, seperti dalam cerpen Surabaya, kita bisa membaca tentara yang petantang-petenteng bak jagoan. Perasaan bangga berlebihan karena telah memerdekaan tanah air rupanya merasuki jiwa para serdadu itu, sehingga mereka memandang profesi ini sebagai pekerjaan termulia di seantero negeri. Dalam cerpen Darah itu Merah, Jenderal, Seno Gumira Ajidarma menceritakan seorang jenderal eks pejuang kemerdekaan yang di masa Orde Baru hidup bergelimang harta dan kuasa. Sang jenderal merasa dia pantas mendapatkan semua itu meski itu hasil suapan dan sogokan karena dia telah bertaruh nyawa demi kemerdekaan. Setelah Orde Baru, perasaan berbangga diri berlebihan seperti itu tampaknya belum jua pupus.

Mbah Sri pada akhirnya menemukan makam suaminya. Tapi, makam itu bersanding dengan sebuah makam bernisankan: “Nyi Sutarmi Pawiro Sahid”, istri lain suaminya. Film tak mengisahkan cerita versi Pawiro, mengapa ia tak pulang ke istri dan anaknya meski tak berkalang tanah dan mengapa menikah lagi. Kita hanya tahu bahwa Mbah Tresno (Ledjar Subroto), penduduk kampung dekat makam Pawiro, berupaya menyesatkan pencarian Mbah Sri. Ini tampaknya dilakukan karena Mbah Tresno tak ingin perempuan 90 tahunan itu terluka setelah pencarian melelahkan.

Tapi, Mbah Sri bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Baginya, menemukan makam suami telah membayar pencarian panjangnya. Ia telah bertemu kembali dengan suami yang ia nanti-natikan meskipun pertemuan itu diinterupsi sebuah kenyataan pahit. Dia bahkan menabur bunga ke atas pusara madunya seakan ingin berterima kasih karena perempuan itu telah mendampingi suaminya hingga wafatnya.

Ziarah bukan semata soal upaya seorang istri menyambangi pusara suaminya setelah bertahun-tahun lamanya. Kata ziarah sendiri sebenarnya mengindikasikan seseorang telah mengetahui lokasi yang akan ia kunjungi. Karenanya, ziarah dalam film ini bisa kita bayangkan sebagai napak tilas orang kecil atas sejarahnya: sejarah cinta dan kepedihannya.

Dalam konteks lebih luas, kita bisa melihat film ini sebagai perlambang bahwa sebuah bangsa semestinya menziarahi jejak sejarahnya, bukan hanya yang gemilang tapi juga yang kelam. Dengan begitu, kita akan menyadari kesalahan dan mau mengoreksi diri. Bangsa yang tak pernah melakukan itu tak akan pernah lepas dari pertanyaan-pertanyaan traumatis yang terus tak terjawab.[]